Die Gartenlaube (1887)/Heft 15

[237]

| No. 15. | 1887. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Wöchentlich 2 bis 2½ Bogen. – In Wochennummern vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig oder jährlich in 14 Heften à 50 Pf. oder 28 Halbheften à 25 Pf.

Götzendienst.

Eine öde Nummer! Oberfaul!“ rief Lieutenant Mühüller, das surrende Geräusch des Gaskandelabers, das die hohe feierliche Treppenhalle erfüllte, übertönend. „Vier Assistenzärzte und ein halber Zahlmeister – es ist zum Radschlagen!“

Es war vom neuesten „Militärwochenblatt“ die Rede. Auch der Oberstlieutenant liebte es, selbst noch nach zwanzigjähriger Inaktivität in Avancementsgesprächen zu schwelgen; er bekam das wichtige Blatt regelmäßig von Eff zugestellt.

„Es scheint Alles zu stocken dort oben,“ antwortete er, „es rückt und weicht nicht. Ze … ze … ze … zu meiner Zeit (das famose ‚zu meiner Zeit‘ der Pensionäre, das so bitter, so scharf, so wehmüthig, so stolz, so liebevoll hätschelnd zu klingen vermag), zu meiner Zeit warteten wir oft halbe Ewigkeiten auf einen Eisgang. Ich wußte es, nach dem Krieg mußte ein Umschlag eintreten. Sehen Sie, meine Herren, mit dem Avancement ist es so eine Sache –“

Und er blieb auf der Treppenstufe stehen, setzte sich förmlich in Positur, um seine besondere Avancementstheorie zum hundertsten Male aus einander zu setzen.

Um Gotteswillen – hier auf der Treppe! Er würde kein Ende finden! Der angehende Generalstäbler kam dem Unheil in seiner ruhig höflichen Art zuvor:

„Wissen Herr Oberstlieutenant schon, Stachvogel soll die …te Division erhalten!“

„I was Sie …? Ich bitte Sie, Stachvogel?! Der ist ja noch gar nicht an der Tour!“

Die Neuigkeit hatte eine erregende Wirkung, und die stramme Positur ließ sich nicht länger behaupten.

„Ze … ze … wissen Sie auch, daß ich Stachvogel noch bei meiner Schwadron als Lieutenant hatte? Später mein Adjutant.“

Er hatte ihnen oft genug von dieser Adjutantur erzählt.

Wenn er daran dachte! Wie oft hatte er Stachvogel vor der Front abgekanzelt! Freilich gewann später der Adjutant über ihn die Oberhand. Sein Untergebener damals, aber ein recht schwieriger – und nun eine Excellenz! Was wäre er selbst denn jetzt schon, wenn er geblieben wäre! Ach, all der fröhliche Glanz, der aus jener Zeit in das Dunkel seiner alten Tage herabstrahlte!

Sie hatten den Podest des Erdgeschosses erreicht. Die Thüren zu den Komptoirräumen der Firma Belzig standen offen; drinnen summte es von geschäftigem Geräusch; Arbeiter kamen mit schweren Stößen von Drucksachen und Büchern – und dort vor dem aufdringlichen Glanz des großen messingenen Schildes, das die Bezeichnung: „Otto Friedrich Belzig, Verlagsbuchhandlung“ trug, verblaßte plötzlich die ganze Herrlichkeit der Erinnerungen.

Vor sechs Jahren war es, als dieses Schild ihm zum ersten Male mit brutaler Deutlichkeit das ganze farblose Nichts seines a. D. aufgedeckt. Er stand mit

[238] seinem Töchterchen Olga davor – als Bittende waren sie gekommen, Arbeit suchend, Arbeit für Olga’s fünfzehnjährige Kinderhändchen Es war in der Zeitung der Köder: „Leichter Verdienst für Damen“ ausgeworfen worden: ein renommirter Verlag, der geschickte Hände zum Koloriren brauchte.

„Papa! ach ja, Papa! Ich gehe hin, ich melde mich! Wozu nützt mir sonst mein Zeichentalent?“

Das herzige Kind war ganz Begeisterung.

Papa war erstaunt – er verstand nicht sofort. Was? Sie wollte gleich einer Tagelöhnerin sich hinsetzen und Bilder koloriren? Die Tochter des Oberstlieutenants Freiherrn von Gamlingen?

„Aber, Papa, was ist dabei? Es ist ja nur des Scherzes wegen. Ich werde mich kostbar amüsiren. Versuchen kann man es doch!“

O, es gab so noch so viel Zeit unterzubringen! Es war ja nicht dies niedliche Persönchen mit seinem klugen Blondkopf, nein, es waren gewiß die unsichtbaren Heinzelmännchen, welche die Wirthschaft des Vaters so musterhaft blank in Ordnung hielten – wer könnte sich auf eine plumpe und übelnehmende Aufwärterin verlassen? O gewiß, die fünfzehnjährigen Händchen waren ja nur so rauh vom Klavierspielen und die allerlei kleinen Narben rührten vom Romanlesen her.

Es war wie ein Schreck, der den guten Papa überfiel. Man hätte es ihm allmählich beibringen können; aber dergleichen Annoncen spornen zur Eile. Sie hatte nicht bedacht, wie unvorsichtig sie damit die ganze Situation bloßlegte. Nun ja, die Verhältnisse waren nicht glänzend, das Vermögen des Freiherrn war durch allerlei Zufälle in den letzten Jahren immer mehr zusammengeschmolzen, die beiden Brüder, die in kostspieligen Regimentern standen, hatten tüchtig von der väterlichen Schatulle gezehrt, und man wollte den braven Jungen nicht den Tort anthun und sie in obskure Regimenter versetzen lassen. Es war noch ein Dritter da; an der Wand des Wohnzimmers hing das verblaßte Daguerreotyp eines jungen Menschen im Maskenanzuge. Sie wußte: es war der Aelteste. Sie erinnerte sich nur ganz dunkel aus ihrer frühesten Kindheit seines Gesichtes und eines gewissen, immer wiederkehrenden Alarms, den seine Streiche im Hause verursachten. Dann erlosch seine Spur. Papa sprach nicht von ihm, nicht mit ihr, die doch sonst in alle seine Verhältnisse eingeweiht war. Zuweilen, wenn die beiden Brüder zu Besuch waren, ließen diese scharfe verdammende Worte über ihn fallen. Aber der Vater vertheidigte ihn immer wieder, sein Herz vermochte sich nicht von dem Herzen des unglücklichen Verlorenen loszureißen. Manchmal kamen Briefe an, die der Alte verheimlichte; sie wußte auch, daß die nur zu bereitwillige Schatulle sich eben so heimlich gewisser Geldsendungen entledigte.

Der Freiherr hatte nach dem Tode der ersten Gattin abermals geheirathet. Die Erkorene war die Wittwe eines entfernten Vetters von Gamlingen und Mutter des niedlichen Blondkopfes Olga. Doch auch dieses Band zerriß der unerbittliche Tod nach kurzer Frist, Olga war vier Jahre alt, als ihre Mutter starb. Sie bewahrte von der Verklärten nur die dunkle Erinnerung einer zarten, blassen Gestalt, die ihr kleines Dasein mit lautlosen Engelsfittichen umschwebt hatte. Doch ihr Andenken schien im Laufe der Jahre zu einem immer deutlicheren Bilde in der rührenden Verehrung heranzuwachsen, welche Stiefvater und Stiefbrüder der Verstorbenen widmeten.

Stiefvater – Stiefbruder – die häßliche Silbe „Stief“ – sie wollte nichts davon wissen! Warum hatte sie überhaupt davon erfahren, daß Papa nicht ihr leiblicher Vater? Konnte sie sich denken, daß es eine Kindesliebe gab, die sich das Recht anmaßte, stärker und echter zu sein, weil sie im Blute wurzelte? Trug sie denn nicht denselben Namen wie ihr Vater?

Der Krach eines Bankhauses ließ das Vermögen bis auf einen winzigen Rest auffliegen, und man war fortan auf die bescheidene Pension angewiesen. Welches Elend, unter der Last solches Namens Noth zu leiden! Aber man muß tapfer sein! Nun gerade wollte Olga zeigen, daß sie eine Trutz-Gamlingen ist! Ist denn Arbeit eine Schande?

Wie sie zugriff! Wie sie ihre zehn Heinzelmännchen in der Wirthschaft leistete! Welch eine Heldin, dies Kind, das mit seiner Fröhlichkeit selbst die grauesten Tage sonnig verklärte!

Der Freiherr selbst hatte es mit einer Stellung versucht. Er war alt, er war Kavallerie-Officier gewesen; das Vorurtheil, einer anderen Sache zu dienen, die nicht die Etiquette „Königlich“ trug, beengte ihn, und der Name schmerzte ihn bei jeder Bewegung wie ein Dorn; in der subalternen Luft eines Bureaus wäre er erstickt. Er war von Versuch zu Versuch getastet, man hatte ihn zuletzt in das Kuratorium einer größeren patriotischen Stiftung gewählt, wo er über das Bedürfniß hinaus sich abmühte für das geringe Honorar, das an dem Amte hing und das ihn wie ein Almosen zu bedrücken schien.

Da warf die Firma Belzig den Köder aus. Es wäre eine verschämte Arbeit, die nicht anstrengen würde und die mit dem Namen nicht in Konflikt käme. Am Nachmittag standen Vater und Tochter vor dem glänzenden Schild in dem vornehm dämmerigen Treppenhause am Lützowufer, dessen reichlicher Pflanzenschmuck eine würzige Treibhausluft verbreitete. Endlich wurde geöffnet; ein Kontorist nickte barsch und wies die Bittsteller nach einer zweiten Thür, man bäte Platz zu nehmen da drinnen.

Die Aufforderung war wohl nur ein Hohn? Sie wären auf der Schwelle fast umgekehrt: ein großer Saal, der mit Wartenden und Bittenden gleich ihnen angefüllt war. Die ganze verschämte Armuth des Potsdamer Viertels schien sich hier ein Rendez-vous gegeben zu haben. Damen jeglichen Alters, von dem Backfischchen mit bebändertem Zopf, das mit naiver Neugier sich der Neuheit dieser Situation fast zu freuen schien, bis zu dem verhärmten Mütterchen, das mit bebender Angst die Konkurrenz immer noch anwachsen sah. Die wenigen Stühle waren besetzt; man stand umher, in den Fensternischen, an den Wänden, in der Mitte des Saals, die meisten nach der Thür hingedrängt, die sich von Zeit zu Zeit öffnete, um eine der Konkurrirenden in das Allerheiligste vorzulassen. Es gab allerlei Toiletten, einzelne scheinbar elegante, die sich aber dieser Eleganz an solchem Orte schämten und sich in den Winkeln zu verbergen suchten, andere, die in ihrer zusammengerafften Originalität sonst gewiß ein Lächeln hervorgerufen hätten, und auch das fadenscheinige zusammengeflickte Elend, das sich mit der Eleganz zusammen in den Winkeln drückte. Die verhärmten, die blassen, ja die offenbar krankhaften Mienen herrschten vor – man hätte glauben können, sich in dem Wartezimmer eines berühmten Arztes zu befinden. Von wieviel grausam zerstörten Illusionen, von wieviel zerbrochenen Lebenshoffnungen erzählten diese Gesichter! Aus einigen grinsten die Noth und der Hunger in erschreckender Hohlheit. Nur hier und da wurde ein Gespräch angeknüpft, das gleich wieder einsickerte; man schämte sich vor einander, man wand sich hin und her, um nicht gesehen zu werden; man musterte sich mit mißtrauischen Blicken; eine peinliche Stille der Verlegenheit lag über dem dumpfen Raum.

„Komm, Kind, hier ist nichts für uns,“ flüsterte der Freiherr.

„Aber, Papa, das weißt Du ja nicht, wir müssen doch abwarten.“

Und in den lachenden, auch hier noch lachenden Augen seines Kindes fand der alte Herr den Muth, in der Scham dieser Stunde auszuharren, die Bilder an den Wänden immer von Neuem zu betrachten, immer von Neuem sich mit den Anderen nach der sich öffnenden Thür umzuwenden, die eigene Ungeduld niederzuhalten, während die Pein des langen Harrens die nervöse Unruhe ringsum steigerte. Ja, es war eine bittere Stunde der Demüthigung.

„Papachen liebes Papachen …“ Wie das gute Kind mit seinem süßen Geplauder ihn zu zerstreuen suchte! Wie ihr köstlicher Humor der Scenerie die komische Seite abzugewinnen wußte! Und von Zeit zu Zeit ein Trosteswort: „Jetzt sind wir noch dreißig – jetzt nur noch vierzehn –“

Endlich kam die Reihe an den Freiherrn und seine Tochter. „Papa, laß mich gehen!“ wehrte sie, da er mit in das Heiligste eintreten wollte. Sie bestand darauf, dem Vater die neue Demüthigung eines Examens da drinnen zu ersparen.

Und siehe da, nach einigen Minuten kam Olga mit strahlendem Gesichtchen zurück. „Angenommen, Papa! Meine Aquarelle müssen wohl Gnade gefunden haben vor diesen Brummbären.“

Sollte es nicht die naiv vertrauende Fröhlichkeit des Gesichtchens gewesen sein, welche die Brummbären besiegt, oder hatten die paar unbeholfenen Blumenstücke, über die man mitleidig lächelte, den Ausschlag gegeben?

Von nun an saß die kleine Heldin viele Stunden des Tages an dem zum Fenster gerückten Tisch und kolorirte. Anfangs eine lustige Arbeit! Es gab immer noch zu lachen über den possierlichen Ernst der Figuren, die auf ihre Farben warteten, und über die [239] drolligen Bonbonverse, die darunter standen. Nach und nach verödete diese Beschäftigung zu einer mechanischen Tagelöhnerarbeit. Nun, es ließ sich aber so hübsch plaudern, während der Pinsel fast mit der kunstlosen Eintönigkeit eines Besens sein Werk verrichtete, und die Schmetterlinge der Gedanken konnten so ungehindert ins Weite flattern. Papa saß ihr dabei gegenüber an demselben Tische und brütete im Angesicht der dicken Stiftungsakten über einem Referat – oder war es nur das Gefühl, daß er nicht hinter seiner Heldin zurückbleiben wollte, was ihn seine Peinlichkeit verdoppeln hieß?

Welche Freude, wenn am ersten des Monats der Kassendiener der Firma Belzig das Honorar brachte! Nicht viel, aber es reichte doch aus, die Miethe zu bezahlen, und im Lauf der Jahre gab es eine Steigerung, als der Verlag zur Herausgabe seiner neuen Puppentheater („unverbrennbar“ natürlich) nebst Textbüchern schritt, die eine Zeit lang in der Spielwaarenbranche Sensation machten.

Einmal kam eine Zeit, wo die Sonne des Humors, die den Kolorirtisch so freundlich beschien, nicht mehr recht leuchten wollte – Monate lang. Es war während des deutsch-französischen Krieges; mit wenigen Wochen Abstand meldete die lakonische Kürze der Verlustliste den Heldentod der beiden Söhne. Der alte Gamlingen war wie gebrochen; aber auch nachdem die Zeit das erste bittere Weh gestillt, blieb eine schmerzhafte Narbe zurück: wenn ihm die Gnade Gottes doch nur einen der prächtigen Jungen bewahrt hätte – nur einen, der den alten Namen der Gamlingen vor dem Erlöschen schützen konnte! So aber würde dieser Name, der die Jahrhunderte kräftig und glanzvoll überdauert, dereinst mit Olgas Verheirathung, mit seinem eigenen Tode, wie ein welkes Blatt verweht werden.

Ist denn nicht der – Dritte da? Da erst erfuhr Olga Näheres über die Irrsale des Verlorenen. Ah, nicht er wäre berufen und befugt, den Namen stolz wie eine Standarte durch die Zeiten dahinzutragen! Und dann, wo war er? Seine Spur war plötzlich, vor Jahren schon, abgerissen. Dann brachte ein Zufall, der Auszug aus dem Schiffsrapport eines Atlantic, die Nachricht seines Todes; er war auf der Rückfahrt nach Europa verstorben. Wenn es die Ehre des Namens galt, so mußte dieser Tod fast willkommen geheißen werden. –

Ja, es war nicht viel Freudiges, was der Spiegelglanz des messingenen Schildes dem Alten beim Vorüberschreiten ins Gedächtniß rief. Aber es wäre Unrecht, ja Undankbarkeit gewesen, wenn er dem Schilde gegrollt hätte. Das geschäftliche Verhältniß zu den Belzig’s hatte sich im Laufe der Jahre zu einem freundschaftlichen gestaltet. Besonders Olga hatte viel dort im Hause verkehrt; Frau Belzig gefiel sich darin, dem Freifräulein eine hätschelnde Mutter abzugeben; Olga war klein und zierlich geblieben und wollte aus dem Backfisch nicht herauswachsen, den großen blitzenden Augen zum Trotz, die so resolut in die Welt hineinschauten. Die Tochter eines Pensionirten – hatte sie denn ein Anrecht, mehr von dem festlichen Lichterglanz des Lebens kennen zu lernen, als den Schein, der von den hellen Fenstern in das Dämmer der Straße fällt? Nun aber durften die kleinen Hände zuweilen selbst in die Zweige greifen und sich ihr bescheiden Theil Naschwerk vom Baume herabholen.

„Zu unserem Bedauern hatten wir in der letzten Zeit nicht die Freude, Ihr Fräulein Tochter zu sehen, Herr Oberstlieutenant,“ sagte der höfliche Eff, als die Herren gemeinsam das Haus verließen.

„Ich danke ergebenst. Ein einseitiger Kopfschmerz – hat Nichts zu bedeuten! A propos, verlautet denn Nichts über die Neubesetzung des Metzer Gouvernements?“ Immer noch das Steckenpferd!

Ein nervöser Kopfschmerz – nun ja, die Kleine hatte ihren Vater gebeten, sie bei den Belzig’s zu entschuldigen, sie wäre nicht im Stande, ein vernünftiges Wort zu reden. Der gute Papa merkte nicht, wie sie in der letzten Zeit mehrmals einen Vorwand suchte, um an einer Einladung bei den Belzig’s vorbeizuschlüpfen. Und der gute Eff hätte sich gewiß nicht träumen lassen, was ihn und die Anderen der Freude beraubte; es war jedenfalls ein aufrichtiges Bedauern, wie auch die Freude aufrichtig gewesen wäre.

Unter einem großen vergoldeten Stiefel, der neben einem Portal in der Derfflingerstraße wie eine Laterne leuchtete, empfahl sich der Pensionär.

„Gute Besserung wünschend, Herr Oberstlieutenant!“ rief Mühüller.

„Wünsche gleichfalls von Herzen!“ fügte Eff hinzu.

„Ze … ze … ze …“

War es die Verlegenheit der anstoßenden, oft über die gleichgültigsten Dinge stolpernden Zunge, die den alten Herrn die Hand des Generalstäblers länger als zu einem gewöhnlichen Abschiedsgruß in der seinen halten ließ? Und mit welch seltsam lauerndem Blinzeln die wasserhellen Aeuglein in Eff’s Antlitz forschten! Aber nichts weiter als das hilflose: „Ze … ze… ze …“ und der militärische Gruß der Hand an der Pelzmütze, die ihre Abstammung von dem ehemaligen Husaren nicht verleugnen konnte.

Die scharfe Januarkälte hieß die beiden Officiere ausschreiten. Nach einem kurzen Schweigen warf Mühüller aus der Vermummung des hochgezogenen Mantelkragens die Bemerkung hin: „Ich weiß nicht, Eff, ich würde zugreifen! Brrr! diese Kälte!“

„Wieso?“ fragte Eff zerstreut.

Mühüller zuckte mit den Schultern: er ist verliebt; er hat ein Recht, zerstreut zu sein; man muß ihn in Ruhe lassen!

Nach ein paar trippelnden Schritten begann er dennoch von Neuem:

„Na, ich weiß nicht – ich würde mir einfach diesen neuen Paletot anschaffen und ihn anziehen. Er wird Sie pompös kleiden; er wird Sie warm halten; das müssen selbst Sie einsehen, trotz Ihrem Generalstab! Ein verteufelt guter Name! Alle Wetter!“

Eff machte kurz Halt. Mühüller, der noch ein paar Schritte weiter gelaufen war, vollführte eine rasche Kehrtwendung: „Nun?“

„Ich weiß wirklich nicht, wie Sie das meinen, Mühüller! Ich dächte, es wäre genug darüber gescherzt worden!“

Es war nicht die geringste Heuchelei bei dieser fast strengen Abweisung.

„Mein heiligster Ernst!“ krähte Mühüller. „Kommen Sie, man friert an. – Sie sehen nicht, Sie hören nicht, Sie sind kein Praktikus! Sie sind zwar vom Generalstab (ein ganz winziger verzeihlicher Neid, der sich immer wieder Luft machte – ‚das Ponceauroth des Generalstabs reizt auch die frömmsten Thierchen,‘ meinte er gelegentlich). Nun, Sie brauchen sich weder zu empören noch erstaunt zu thun. Ich habe es von Perkisch. Es ist vor ein paar Tagen in aller Unverfrorenheit davon die Rede gewesen – ein einfaches Geschäft: der Alte ist durchaus nicht abgeneigt, seinen Namen neu aufzupfropfen – na, ich bitte Sie, es lohnt sich doch! Und Melitta’s Mama muß wohl ihre Gründe haben, daß sie sich so uneigennützig um anderer Leute Namen kümmert. Das heute Abend war nur der erste Vortrupp; Perkisch wird das Gros kommandiren. Sie werden ihn in ein paar Tagen mit einer Offerte antreten sehen. Er wird das Ding von einem Namen eben so in Entreprise nehmen, wie er die Heirath seines Grafen in Entreprise genommen hat …“

„Ah, aber Mühüller, ich bitte, sich zu menagiren! Sie wollten doch nicht behaupten …?“ fiel Eff entrüstet ein.

„Ich sehe, was ich sehe. Ich weiß, was ich weiß. Bin ich ein Schlauberger oder bin ich keiner? Wer ist der Graf? Und wer ist Perkisch? Und wie kamen sie zusammen?“

Ueber Eff’s erstaunte Miene hätte Mühüller fast laut aufgelacht, aber er bezwang sich.

„Na, à part das! Es geht uns ja nichts an! Wohl dem, der kopfhoch in Illusionen steckt – man soll ihn nicht gewaltsam herausreißen! Mancher liebt kalte Douchen, Mancher nicht. Ich weiß, was ich weiß!“ schmunzelte er in sich hinein. Und er ließ noch einmal in Gedanken alle Faktoren des hübschen Rechenexempels Revue passiren: den verschuldeten Grafen und seinen Goldhunger, Perkisch’s außerordentliche Bemühungen, ihn bei Belzig’s zu produciren, den Adelshunger dieser Damen, wenigstens der Mama – die Töchter mochten ja immerhin ein paar gute harmlose Kinder sein – es war wirklich reizend, wie nett das Alles zusammentraf!

Mühüller spitzte die Lippen und fing an, vor sich hin zu pfeifen.

„Ich verstehe Sie nicht!“ unterbrach ihn Eff ungeduldig.

„Na, denken Sie, was Sie wollen, lieber Eff! Am besten vielleicht, Sie denken gar nicht darüber nach. Wollte Ihnen nur

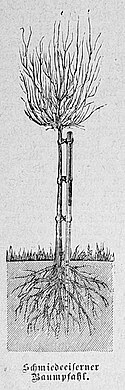

[240][241] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [242] Eins sagen – meine verdammte kameradschaftliche Pflicht: welch eine Primaprachtkarrière stände Ihnen bevor! Welch eine Kombination, ich bitte Sie: erstens Ihr Fleiß, Ihre unheimlichen Kenntnisse – der ganze famose Kerl; zweitens dieser verteufelt gute Name, falls Sie ihn acceptiren; ad drei eine reiche Frau; ad vier eine schöne dito –“

„Mühüller!“ Dieser halb bittende, halb verbittende Ruf ward von einer Unmuthsfalte begleitet, die zwischen Eff’s kräftigen Brauen zuckte.

„Schon gut, schon gut!“ besänftigte der Andere. „Ich weiß, Sie wünschen nicht, daß man an so Etwas tastet. Sie sind bereit zu schwören, daß Sie sich auch nicht des kleinsten Seitenblickes auf den Geldbeutel Ihres Schwiegervaters in spe bewußt sind. Sie sind ein seltener Mensch, und wenn man Sie ausstellen dürfte, könnte man eine brillante Einnahme haben: ein lebendiger Kavalier aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, der es als ein Unglück betrachtet, einen reichen Schwiegervater zu bekommen – aber pscht! Vorsicht! Man darf nicht daran rühren! Man darf Ihnen die Sache nicht verleiden. Sie sind im Stande, kurz abzuschnappen; das wäre doch verdammt schade!“

Eff lachte. Man konnte dem kleinen Schwadronneur nicht böse sein. Das „klein“ natürlich nur in Bezug auf Eff’s eigene herkulische Gestalt.

„Ich finde, Sie turnen zu viel mit der Zunge, darunter leidet Ihre Gesammtausbildung. Ich dächte, wir redeten von was Anderem, wie?“

„Mir auch recht! Reden wir von Rußland! Apropos, da Sie vom Turnen anfangen: ich möchte noch eine kleine Uebung der Schluckmuskeln vorschlägen. Wie ist’s mit Sichem?“

„Thut mir leid; ich stecke bis über die Ohren in Arbeit! Zwei Berichte, die übermorgen fällig sind.“

Da nahte das dumpfe Rasseln eines Pferdebahnwagens. Mühüller empfahl sich mit seinem bekannten und gefürchteten Krafthändedruck, der manchen Weichlingen einen kurzen Ruf des Schmerzes zu entpressen pflegte, und mit jenem Grinsen der breiten Zähne, das immer wieder zu fragen schien: „Bin ich ein Schlauberger, oder bin ich keiner?“

„Ein Kavalier von ältestem Adel, der Letzte seines Stammes, wünscht einen Sohn aus guter Familie, möglichst selbständig und im Besitz eines angemessenen Vermögens, zu adoptiren. Gef. nicht anonym. Off. sub. v. Z. 1250 erb. in d. Exped. dies. Z.“

Das Zeitungsblatt raschelte in den Händen des Oberstlieutenants; er rückte den alten schlechtsitzenden Kneifer mit einer hastigen Bewegung empor.

Als wenn er es gewesen, der die Annonce in die Zeitung gesetzt! So hätte es heißen müssen, wenn er sich dazu hergegeben, seinen Namen öffentlich auszubieten. Und der merkwürdige Zufall der Annoncenchiffre – war sie nicht fast gleichlautend mit der Jahreszahl, in welcher die Wurzel des Stammbaumes dort an der Wand gründete? Ein verstorbener Bruder hatte der Anfertigung dieses Stammbaumes über zehn Jahre seines Lebens gewidmet. Mit einem Eifer, der zuletzt in eine Art Manie ausgeartet, hatte er den leisesten Verzweigungen der Namensspur bis in die Tiefe der Jahrhunderte hinein nachgegraben. Er hatte darüber Besitz und Hausstand vernachlässigt und die Reisen und Forschungen hatten einen guten Theil seines Vermögens aufgezehrt. Es stand sogar in der Familie fest, daß diese aufreibende Manie seinen Tod verursacht hatte. Nun hielt der Stammbaum, mit kostbarem Eichenschnitzwerk umrahmt und mit dem Wappen der Gamlingen gekrönt, in fast aufdringlicher Arroganz die eine Wand der niederen Stube besetzt: die Raumhöhe eines vierten Stockwerks ist eben nicht für den Luxus solcher Art von Bildwerken berechnet.

Es war wie eine stete Mahnung an ihn, den Letzten, die Zweige des Baumes, der sechs Jahrhunderte gegrünt, nicht elendiglich verdorren zu lassen. Mit dem Tode seiner Söhne hatte er oft genug an die Verpflichtung einer Adoption gedacht; doch war es nur bei dem Gedanken geblieben, bis vor ein paar Tagen Frau Belzig in ihrer resoluten Weise den Bann brach und einfach die Frage aufdeckte: „Aber, verehrtester Herr Oberstlieutenant, Sie haben keinen Sohn, Lieutenant Eff hat keinen Vater mehr; er ist ein ausgezeichneter Mensch; Sie können sich keinen besseren Adoptivsohn wünschen. Adoptiren Sie ihn doch!“

Er hatte etwas sagen wollen, aber es nur zu einem lebhaften Zwinkern der kleinen Augen gebracht.

Ja, ja, ja! der ist der Richtige! Eff ist tüchtig, sympathisch, ein seltener Charakter – er wird eine glänzende Karrière machen, d. h. ob er sie mit seinem Namen machen wird? Seinen Schultern darf man die kostbare Last dieses Namens schon anvertrauen! – Wie liebenswürdig von Frau Belzig, daß sie sofort die Sache in Angriff nahm und gleich heute Abend das Terrain rekognoscirte!

Würde Eff zugreifen? – Natürlich kam ihm der Antrag als eine Ueberraschung; in seiner diskreten Weise wich er zur Seite. Man müßte ihm jedenfalls Zeit gewähren!

Die Aeuglein des Alten stöberten unruhig in den Annoncen der Zeitungsseite weiter. Immer wieder, wie von einem Magnet angezogen, fuhren sie auf die Namensofferte zurück. Das nackte Elend lugte unter dem Prunk dieser Anzeige hervor. Man verlangt also Vermögen als solide Stütze für den Namen. Es werden sich die Söhne von Schlächtern und Bierbrauern melden; an Bewerbern wird kein Mangel sein. Ein Gefühl der Scham über diese Preisgabe beschlich ihn. Nun gottlob, bei der Adoption eines Eff ist doch der Verdacht eines schmutzigen Eigennutzes nicht zu befürchten. Eff ist arm; nur seine Tüchtigkeit und seinen Charakter setzt er für den Namen ein. Alle die Ahnen des Stammbaumes mögen ruhig ihre Jahrhunderte weiter schlummern; es ist nun Jemand da, der die Ehre des Geschlechtes weiter bewacht!

„Olga, mein Kind, da lies einmal,“ sagte der Freiherr plötzlich, indem er das Blatt über den Tisch hinüberreichte.

„Gleich, Pa’, daß die Farbe nicht eintrocknet!“ antwortete sie, ohne aufzublicken. Sie saß auf der anderen Seite des Tisches in der vollen Helle des Lampenlichtes, mit herabgebeugtem Köpfchen, dessen üppig aus dem Zwang der Frisur umherwuchernde Wildhaare wie Seide in dem grellgelben Scheine erglänzten. Ein Haufen lithographirter Blätter lag vor ihr, und die feinen Hände führten in flinker Behendigkeit den Pinsel – immer dieselbe maschinenhaft regelmäßige Bewegung: zwei Karminklexe, die aufgetuscht und dann mit dem Wasserende des Pinsels abgetönt wurden; es bedeutete die blutroth gesunden Bäckchen zweier Kinderfiguren.

„Papa, ich habe noch 300 Bäckchen zu malen; ich werde nicht vor elf Uhr fertig. Und ich muß mich noch sehr sputen,“ hatte sie dem Vater bei dessen Rückkunft gemeldet.

„Ich dachte, Du littest an Deinem Kopfschmerz, mein Kind? Du solltest Dich schonen!“

„Ach, dazu ist keine Zeit,“ wich sie aus, stark erröthend. Sie hatte wohl die Schnelligkeit im Erröthen den Karminklexen der Bäckchen abgelernt, die sie ihren Figuren anmalte. Der „Einseitige“ war ja am Nachmittag nur vorgeschützt worden; nun hatte sie die kleine Nothlüge vergessen. „Macht mir außerdem Spaß. Sieh, wie fix es geht, Papa!“ Und sie malte ihm ein halbes Dutzend Rothbäckchen vor.

„Du gutes, liebes Kind!“ Zärtlich hatte seine Hand über das rundliche Köpfchen gestrichen.

Aber in das Wohlgefallen, das er beim Anblicke des Köpfchens empfand, mischte sich ein Schatten von Sorge: was soll werden, wenn er selbst nicht mehr sein wird? Und wäre auch die Sehnsucht nach dieser Adoption nur der Sorge des Vaterherzens entsprungen, dem zarten süßen Geschöpf einen brüderliehen Schutz gegen kommende Unbill zu schenken!

„Nun, was ist, Pa? Gieb her!“ sagte Olga, den Pinsel endlich fortlegend, um nach der Zeitung zu greifen. „Darf ich Dir noch eine Tasse Thee einschenken?“

„Wenn Du die Güte haben willst.“

Eff würde ihr einen vortrefflichen Bruder abgeben … Während er die zierliche Figur neben sich betrachtete, deren Gesichtchen vom weißen Dampf des ausgegossenen Thees umwallt war, mußte er an die imponirende Erscheinung des Generalstäblers denken: welch ein Bild männlicher Kraft! Wohl dem auserwählten Weibe, dem das Los zu Theil wird, von solchen Händen durch das Leben getragen zu werden! Ein fast unmerklicher Seufzer entfuhr ihm – so pflegen Mütter zu seufzen, die ihre Töchter immer wieder aussichtslos vom Balle heimführen. Die [243] Tochter eines Pensionirten – wird sich für sie ein Bewerber finden, dem das Silber ihres Lachens und das Gold ihres Gemüthes den gestanzten und gedruckten Inhalt eines Arnheim ersetzen kann?

„Was meinst Du denn, Papa?“ Olga suchte immer noch auf der Zeitungsseite.

„Ganz oben, fettgedruckt – ‚Ein Kavalier‘ –“

„Ah, da ist’s!“ Olga’s Augen weiteten sich voll wachsender Verwunderung. Und nun, fast mit dem Ausdruck des Schreckens blitzte sie den Vater an. Es war doch nicht der Vater, der die Annonce eingesetzt?! Aber sofort verneinte sie sich solchen Verdacht und las, das Köpfchen schüttelnd, noch einmal. Hätte Papa Solches hinter ihrem Rücken ausführen können? Nein, so heruntergekommen waren die letzten Gamlingen doch noch nicht, daß sie ihren Namen gegen Geld in den Zeitungen ausboten!

„Was soll das, Papa?“ Sie blickte ihn verdutzt über das Zeitungsblatt an.

„Ze … ze … ze …“ Es war nicht so leicht, ihr in kurzen Worten Alles zu erklären. Das kam davon, daß er diesen Winkel seiner Gedanken vor ihr versteckt hatte!

„Setz’ Dich hierher, Kind!“

Sie rückte den Stuhl an seine Seite und ließ sich darauf nieder.

„Sieh, ich hätte mich längst nach einer Adoption umsehen sollen. Ich bin es unserem Namen schuldig.“ Es war der Seufzer, der ihm schon Anderen gegenüber entfahren. „Es ist Zeit, daß ich daran denke, ich werde alt, mein gutes Kind. Sehr traurig, wenn unser Name spurlos verschwände. Freilich nicht nobel von dem sogenannten Kavalier – man stellt seinen alten ehrwürdigen Namen nicht so ins Schaufenster. Aber wenn sich eine Gelegenheit bietet, so muß man doch zugreifen. Nicht Jedem möchte man den Namen anvertrauen. Ze … ze … ze … ich weiss Jemanden, bei dem er gut aufgehoben wäre. Er wird ihn schon in Ehren halten. Er wird Dir ein braver Bruder sein, aber ich möchte nicht, daß Du eine Einwendung gegen die Wahl hättest.“

„Du machst mich sehr neugierig, Pa’.“

„Ze … ze … ze … war neulich davon die Rede und auch heute. Halb Scherz, halb Ernst. Aber bin überzeugt, kostet nur ein Wort zur richtigen Zeit, und die Sache kann perfekt werden. Ich weiß, Du schätzest Lieutenant Eff sehr –“

„Ah!“

Ein kurzes Ah! der Ueberraschung. Eine Röthe übergoß ihr Gesichtchen, ein starkes Karmin, das wohl gemalt dort auf dem Papier als besonders gelungen erschienen wäre. „Doch nicht Herr Lieutenant Eff?“

„Hast Du etwas an ihm auszusetzen? Seine Tüchtigkeit, seine Ehrenhaftigkeit stehen über allem Zweifel – ein wahrhaft vornehmer Charakter – wüßte nicht, wer besser paßte.“

„Lieutenant Eff ist ein reizender Mensch! Er ist der liebenswürdigste Mensch, den ich mir denken kann!“ rief Olga mit einem übertriebenen Enthusiasmus. Wollte sie dadurch ihre seltsame Erregung verbergen?

„Er wird Dir ein vorzüglicher Bruder sein. Ich wüßte nicht … ze … ze … ze … unter wessen Schutz Du besser aufgehoben wärest.“

„Ein herrlicher Mensch!“ fiel sie nochmals ein. „Ich würde mich unendlich freuen, Pa’!“ sie sprang auf, ihre Arme umschlangen des Vaters Hals, und eine kurze Weile fühlte er den lebhaften Athem des Kindes an seiner Wange.

Was ist ihr denn? Ei, die Nachricht kommt ihr nur so neu und überraschend – sie freut sich wirklich!

„Ist er denn damit einverstanden? Weiß er denn davon?“ fragte sie dann in anscheinender Ruhe.

„Er wird es nicht ausschlagen mein Kind.“

Sie erinnerte sich plötzlich, daß sie in der Küche noch Wichtiges für morgen früh zu ordnen hatte – man kann sich auf diese Aufwärterinnen nie verlassen! Und sie schlüpfte hinaus. Gleich darauf hörte der Freiherr von der Küche her das klirrende Poltern von Geschirr und das feinknarrende Umhertrippeln von Olga’s Füßchen. Dann, während er sich selbst wieder in die Lektüre seiner Zeitung vertiefte, ward es draußen still. Wenn er die Küche betreten hätte, wäre er Zeuge von etwas Außergewöhnlichem geworden. Das liebe fröhliche Ding stand mit dem Köpfchen an die kalte Scheibe des Küchenfensters angelehnt und blickte gedankenschwer hinaus nach dem Stückchen Sternenhimmel, das über der schwarz und finster aufragenden Häuserfronte hereinleuchtete. Eine schwere Thräne löste sich langsam von ihrer Wimper und rollte über die Wange herab; sofort schüttelte Olga heftig den Kopf. Thorheit! liebte Er nicht Melitta? War das nicht ausgemacht? Und wenn dies nicht der Fall wäre, würde er denn jemals an ihr unbedeutendes Persönchen denken?

Sie hatte Eff zuerst im vorigen Winter auf dem alljährlich stattfindenden Ball des Pensionirten-Vereins kennen gelernt; sie hatte ihn dann oft genug im Belzig’schen Hause getroffen. Zuletzt siegte doch die Vernunft über den unbegreiflichen Trotz ihres Herzens, und sie hatte einen Vorwand gefunden, einzelnen Einladungen dorthin auszuweichen. Sie wollte der Thorheit Herr werden. Keines Menschen Auge sollte hinfort Zeuge sein, welch seltsame Flamme ein Jahr hindurch in ihrer Brust geglimmt. Eff und Melitta würden ein Paar werden, und man würde auf der Hochzeit recht lustig tanzen und lachen, man würde die Miniaturböller der Knallbonbons losschießen und die Glocken der Gläser erklingen lassen. Und so, unter all der Ausgelassenheit würde diese Backfischliebe zu Grabe getragen werden.

Und nun hatte Papa den „Herrlichen“ zu ihrem Bruder erkoren! Soll sie sich dagegen auflehnen? Eine neue Thorheit, und sie gäbe damit zu, was sie sich wegzuleugnen so eifrig bemüht war. Nein, nein, nein! So sei er als Bruder willkommen!

Bald darauf saß sie wieder an der Arbeit. Ihre Augen strahlten klar wie vordem, und fast schien es ein Muthwille, wie flink der Pinsel in ihren Fingern Bäckchen auf Bäckchen tupfte und abtönte.

„Gute Nacht, mein Liebling! Strenge Dich nicht zu sehr an. Bleib’ nicht zu lang’ auf,“ sagte der besorgte Vater, als er sich zur Ruhe begeben wollte.

„Nur noch hundertfünfzig Bäckchen, Papa. Es macht mir besondere Freude heut. Es giebt nichts Besseres als Arbeit. Die armen reichen Leute, die solche Wohlthat nicht kennen! Meinst Du nicht auch, Papa?“

Und dann, beim eintönigen Schlag des Regulators, während da draußen die vielartigen Geräusche der großen Stadt nach und nach verstummten, saß die kleine Heldin und malte Bäckchen; sie wollten ihr immer hübscher gerathen, und es war schade, daß das fünfte Hundert so bald vollendet war.

Orientalische Sprüche.

Die Wohlthaten der Eltern sind so unbegrenzt wie die Ausdehnung des Himmels. Mongolisch.

Ein verzogener Sohn nimmt nicht Lehre noch Erziehung an, und der beschattete Palmbaum giebt keine Frucht. Afghanisch.

Die Tage sind Blätter im Buche des Lebens. Darum schreibt nichts hinein, als gute Thaten und reines Streben! Persisch.

Durch Anstrengung gelingen die Werke, nicht durch Wünsche; es läuft das Wild nicht in den Rachen des schlafenden Löwen. Indisch.

Leichter ist es, mit einer Nadel ein Gebirge aus seiner Wurzel zu reißen, als die Sünde der Selbstsucht aus dem Herzen. Persisch.

Der Mensch sieht das Unheil nicht, er sieht nur den Gewinn; der Fisch sieht die Angel nicht, er sieht nur den Köder. Mantschu.

Ihr, die Ihr jung seid, verlacht nicht den weißhaarigen Greis; die Blume, die sich entfaltet, wie viele Tage wird sie roth bleiben? Mantschu.

Am besten erkennt man den Charakter eines Menschen bei Geldangelegenbeiten, beim Trinken und im Zorn. Hebräisch (Talmud).

Wenn ein Vogel dem Tode nahe ist, so wird sein Gesang klagend; ist ein Mensch dem Tode nahe, so sind seine Worte ernst und heilsam. Chinesisch (Konfucius).

Deutsche Städtebilder.

Für eine Großstadt ist, wie man weiß, die Lage Stuttgarts und seine nächste Umgebung so ungeeignet, wie sich nur denken läßt. Eine Großstadt will Raum zur Entwicklung, Zugänglichkeit von allen Seiten, wo möglich auch einen großen Strom. Stuttgart aber liegt recht eigentlich im Kessel, ist rings von ansehnlichen Bergen umschlossen, und der Nesenbach, durch dessen Thalrinne die Stadt mit der Welt draußen in Verkehr tritt, ist kein Rhein und kein Main. Die Sache erscheint um so wunderbarer, weil kaum eine Stunde abwärts, wo der Nesenbach in den Neckar fällt, die schönste Gelegenheit zu bequemer Ausbreitung geboten war. In der That hat auch schon vor 200 Jahren kein Geringerer als Leibniz in einer seiner Flugschriften (Amsterdam 1682) den Herzog und seine Räthe darauf hingewiesen, wie günstig für die Entwicklung des Handels und der Wohlfahrt des ganzen Landes es werden müßte, wenn die Universität von Tübingen und der Hof von Stuttgart nach Cannstatt verlegt und damit dem Lande sein natürlicher Mittelpunkt gegeben würde, und noch der verstorbene König Wilhelm soll sich, wie man von bejahrten Herren erzählen hört, im Anfang seiner Regierung mit dem Gedanken beschäftigt haben. Inzwischen ist aber Stuttgart der Theorie zum Trotz in seinem Kessel thatsächlich zur Großstadt geworden, und es hat nicht an Geschichtsphilosophen gefehlt, die es ganz bezeichnend für die Hauptstadt des schwäbischen Stammes gefunden haben, daß sie sich, seitab vom Strom der Welt, in sich selbst zu vergnügen und ihre mehr oder minder berechtigten Eigenthümlichkeiten ungestört auszubilden befähigt sei. – Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist, was Handel und Verkehr als lästige Schranke empfinden, für ein Auge, das an schönen Landschafts- und Städtebildern seine Freude hat, eine Quelle unendlichen Genusses. Stuttgart hat von jeher in seiner Art als ein Juwel unter den deutschen Städten gegolten. Es dankte das seiner Lage im weichen Schoß der schöngeformten Berge, die es in mannigfach gegliedertem Kranze umziehen, und so lange die mäßig große Stadt noch ganz im Grün der Gärten und Baumkronen eingebettet lag, bedurfte es kaum der Menschenhand, um dem Bilde nachzuhelfen. Als aber das überwältigende Wachsthum der Häusermasse mehr und mehr den Thalgrund nach allen Richtungen ausfüllte, mußte sich die Stadt auch der besondern Verpflichtungen bewußt werden, welche die Gunst dieser Lage ihr auferlegt, und seit einem Jahrzehnt etwa wetteifert das Talent erfindungsreicher Architekten und bewährter Gartenkünstler, um nicht nur das Stadtbild selbst, sondern auch die herrliche Umgebung immer reicher und eigenartiger zu gestalten.

Glänzende Straßenlinien schlingen sich an den weicheren Abhängen der Berge hin, breiten sich, von rückwärts emporgestiegen, überraschend auf den vorgelagerten steilen Hügeln aus; zahllose Landhäuser tauchen in den traulichen Schluchten und Bergfalten aus den Baumwipfeln der Gärten auf, setzen sich keck auf jeder Kuppe, jeder vorspringenden Ecke, über dem schroffen Abfall der Steinbrüche fest; in mächtigen Windungen, durch Tunnel und über Viadukte weg, steigt an der einen Langseite des Bergzugs die Eisenbahn, die nach der Schweiz, dem Gotthard führt, zu imposanter Höhe hinan, während gegenüber auf der andern Seite des Thales die Zahnradbahn kurzer Hand den steilen Berg emporklimmt. Da, wo die beiden Bahnen den höchsten Punkt erreichen, steht hier wie dort am Saume prächtiger Wälder, welche die Hochfläche bedecken, ein steinerner Aussichtsthurm, beide mit weiter Schau ins Land hinaus.

Es ist in der That ein unvergleichlicher Blick, den man von diesen Höhen genießt, auf das Häusermeer tief unten im Thalgrund mit all den Thürmen und Kuppeln und Palästen, auf die saftig grünen Rebengehänge, die rings die weichgeschwungenen Bergeshalden umkleiden, auf die dunkeln Laubmassen des langgestreckten Schloßgartens, der den Blick zu der sonnigen Breite des Neckarthales hinausgeleitet, auf die reichgesegneten Fluren des Unterlands mit all den milden Thälern und Höhenzügen.

Dort grüßt der Rothenberg mit seiner Kapelle herüber, wo die Stammburg der Württemberger stand, dort Ludwigsburg und Marbach mit ihren Schiller-Erinnerungen, dahinter der Hohenasperg [245] Schubart’schen Angedenkens, und weiterhin das bestimmte Profil des Wunnensteins, wo einst der „gleißend Wolf“ gehaust; rechts aber, von der blauen Kette der schwäbischen Alb herüber, zwischen Hohenzollern und Achalm, glänzt die Perle des schwäbischen Landes, der poesieverklärte Lichtenstein.

Das Besondere Stuttgarts ist eben die schwesterliche Beziehung der Stadt zur Natur, zum frischen Schmuck ihrer Berge, an die sie sich so traulich anschmiegt. Stuttgart ist darum auch das eigentliche Dorado für den Freund friedlicher Naturspaziergänge: wo immer er die Stadt verlassen mag, steht ihm eine Fülle von genußreichen Pfaden offen, und wie lange er auch Tag um Tag in der Umgegend herumgewandert sei, immer noch hat er die Freude, einen hübschen Berg, eine malerische Partie, einen entzückenden Ausblick zu entdecken.

Auch der Stift unseres Zeichners, den wir nun auf seinen Wanderungen zu begleiten uns anschicken, ist durch manchen schönen Punkt in der Umgebung der schwäbischen Hauptstadt gefesselt und zu liebenswürdig gewandter Wiedergabe aufgefordert worden.

Von der Höhe des Schützenhauses, von wo er das wohlgetroffene Gesammtbild der Stadt vor uns ausbreitet (vergl. S. 240 und 241), steigen wir zunächst mit ihm zum Schloßgarten hinab, zu dem reizvollen obern See, wo zwischen den uralten Baumriesen der Kastanien, die ihn in weitem Rund umgeben, die eine Front des königlichen Schlosses den Hintergrund abschließt, wo die Schaumwolken der großen Fontaine auf die bewegte Fläche mit den schaukelnden Schwänen und Enten niederstäuben, wo die herrliche Nymphengruppe, eines der edelsten Werke Dannecker’s, und erlesene Marmorkopien antiker Statuen im See sich spiegeln. Wir folgen ihm weiter durch das grandiose Laubgewölbe der Platanenallee zu dem Kolossaldenkmal, das vor wenigen Jahren König Karl der treuen Anhänglichkeit des württembergischen Volkes an das angestammte Fürstenhaus aufgerichtet hat: Graf Eberhard nach Kerner’s bekanntem Gedicht im Schoß eines Hirten ruhend.

Die langen Baumgänge des Schloßgartens führen uns von selbst über das Lustschloß Rosenstein (vergl. S. 246) zur Wilhelma (S. 240 u. 241) bei Cannstatt, jener ganz eigenartigen Schöpfung des verstorbenen Königs, welche die maurische Wunderpracht der Alhambra in großartig reichen Bauwerken und die zauberhafte Ueppigkeit der südlichen Pflanzenwelt in einer unendlichen Flucht von herrlichen Gewächshäusern und weitgedehnten Gärten wiedergiebt.

Ein kurzer Gang über die Neckarbrücke und durch die freundliche Bäderstadt Cannstatt führt uns zu den Anlagen am Sulzerrain über dem Kursaal. Da mögen wir uns gerne unter dem köstlich kühlen Schattendach zur Seite der plätschernden Fontaine niederlassen und zwischen den Bäumen und Sträuchern durch auf Cannstatt und Stuttgart und die wunderbar reiche und weiche Fülle dieser gesegneten Gegend hinausblicken. Oder, noch besser, wir suchen das stille Plätzchen am obern Rande der Anlagen auf, das ein schlichter Stein neben der von wilden Rosen umwachsenen Ruhebank als „Freiligrathsblick“ bezeichnet. Dort ruhte er am liebsten, der edle Dichter, der nach manchem Sturm den milden Lebensabend hier in Cannstatt verbracht hat, und erfreute sich an dem Blick auf das grüne Neckarthal mit seinen Pappeln und Erlen, auf das freundliche Untertürkheim und die Grabkapelle des Rothenbergs (vergl. S. 247) und die ferne Kette der Alb. Dort mag auch das schöne Lied zu Hölderlin’s hundertjährigem Geburtstag entstanden sein, in dem er so stimmungsvoll die stillen Reize dieses „wonnigen Landes“ und „seines Flusses blaue Wogen“ preist. Dort sehen wir auch ganz nahe unter uns den traulich schlichten Thurm des uralten „Uffkirchleins“ über die Kirchhofmauer sich erheben, an dessen Seite Freiligrath seit zehn Jahren im Grabe ruht, das sein mächtiges Haupt, von Donndorf’s Meisterhand geformt, in schimmerndem Erz bezeichnet.

Der Weg zur Stadt zurück führt uns an der königlichen Villa bei Berg vorüber (vergl. Vignette S. 247). Vor nun schon vierzig Jahren von Leins erdacht und ausgeführt, ist dieser Prachtbau eines der frühesten und maßvoll edelsten Muster der wiedererstandenen italienischen Renaissance in Deutschland und darum von dauerndem Werth für unsere Kunstgeschichte, besonders ansprechend durch die Mannigfaltigkeit der feinsten geistigen Durchbildung und durch einen unaussprechlichen Hauch von ewiger Jugend. Dazu die entzückende Lage auf beherrschender Höhe über dem Stuttgarter und Cannstatter Thal und die herrliche Pracht der musterhaft gehaltenen Gärten, welche den ganzen Hügel und seine Abhänge bedecken, fürwahr ein Kleinod höchster Art unter den deutschen Fürstensitzen!

Wollen wir nun dem Künstler nach der entgegengesetzten Richtung folgen, so thun wir am besten, vom Hauptbahnhof mitten in der Stadt zum Hasenbergbahnhof zu fahren. Das ist wohl eine lange Fahrt in weitausgezogenem Bogen, aber vom mannigfaltigsten Genuß durch den Ausblick auf das Stadtbild unter uns und die Höhen gegenüber und die farbenreiche Landschaft in der Ferne, mit jeder Minute wechselnd und immer neue Gruppirungen vor das Auge stellend.

[246]Auf der Hasenbergstation nimmt uns sofort der Buchenwald in seine kühlen Schatten und geleitet uns auf anmuthigen Pfaden rasch zu dem runden Aussichtsthurm (vergl. S. 240 und S. 241), wo wir wieder mit unserem Künstler zusammentreffen. Haben wir dann vom hohen Thurm des Blicks genossen „hernieder auf ein schönes Land“, so wenden wir uns dem Denkmal des Dichters zu, der den Reiz dieser Gegend so voll empfunden, so hinreißend geschildert hat. Nur fünfzig Schritte abwärts in den Gartenanlagen an wunderschöner Stelle erhebt sich über dem Halbrund einer edelgeformten Exedra die Marmorbüste Wilhelm Hauff’s, während die Ruhebank unter ihr zu beschaulicher Betrachtung einlädt. Es war ein sinniger Gedanke, hier in freier, lichter Höhe, wo der Blick zur Alb mit dem Lichtenstein schweift, dem liebenswürdigsten der schwäbischen Dichter sein Denkmal zu setzen, der, in Stuttgart geboren und, noch nicht fünfundzwanzig Jahre alt, in Stuttgart gestorben, am frühesten von allen, denen die Muse den Scheitel berührt, von der Welt hat scheiden müssen, die so sonnenhell vor seinem Auge lag. Seine Märchen sind das Labsal der Kinder, sein „Lichtenstein“ das Entzücken der ersten, romantisch empfindenden Jugend, und es hat etwas Rührendes, wenn so eine jugendliche Schar die Feldsträuße, die sie droben im Walde gepflückt, heimkehrend an seiner Büste niederlegt.

Doch der Künstler mahnt zum Weitergehen. Immer auf der Hochfläche fort, und immer im Waldesschatten, gelangen wir nach einer Stunde oder mehr zu seinem fernsten Punkte, dem alten Lustschloß Solitude (vergl. Vignette S. 247). Erstaunt bemerken wir, aus dem Wald an den steilen Abhang tretend, wie hoch wir stehen und welch unermeßliche Fernsicht vor unseren Augen liegt. Noch verwunderter aber betrachten wir das Schloß, das auf dieser einsamen Waldeshöhe in das Land hinausblickt. Da sind wir nun auf einmal in der Welt des Rokoko. Nichts Zierlicheres, Kapriciöseres als dieser elegante Bau mit den breiten, seltsam gewundenen Freitreppen, mit der mächtigen, ringsum laufenden Balustrade, mit den geschweiften Mauern und Wänden, und nun vollends innen die flottgemalten Decken und die verschwenderische Fülle der Spiegel, und die Amoretten und Putten und vergoldeten Schnörkel und all der tändelnde, glitzernde, frivole Zierrath der Kunst von damals – die echte Schöpfung des geistreichsten unter den kleinen Tyrannen jener Tage, des Herzogs Karl Eugen. Fürwahr, wenn man durch diese Prunksäle wandelt, versteht man mit einem Male den Geist der Zeit, in welche Schiller’s Jugendjahre fallen. Und er selbst! – Die Solitude ist ja voll von Schiller-Erinnerungen: hier ist der Dreizehnjährige scheu und schüchtern vor den Gewaltigen getreten, der nun sein Schicksal in die Hand nimmt; hier hat er dritthalb Jahre, so lange die Schule auf der Solitude blieb, unter dem Druck einer geistlosen Disciplin gelitten, während schon der Morgenglanz der Ideale vor seiner trunkenen Seele stand; hier hat dann sein Vater als Verwalter der herzoglichen Gärten tüchtig und würdig geschaltet, und wie manchmal ist der Herr Regimentsmedikus, die „Räuber“ in der Tasche, von Stuttgart heraufgeritten gekommen, als schon der Ruhm mit verlockendem Schimmer seine Stirn streifte! Und wie er mit Streicher in jener Nacht entfloh, da hier oben dem Großfürsten Paul ein Prunkfest gegeben ward, und auf der Straße nach Ludwigsburg die Solitude tageshell erleuchtet sah, da kam, wie uns der treue Streicher erzählt, das ganze Gefühl seines Schicksals über ihn, und mit dem Ruf: „Meine Mutter!“ sank er auf seinen Sitz zurück.

Wenden wir uns nun von diesen Streifzügen in die Umgegend zu der Stadt selbst zurück und durchwandern wir ihre Straßen! Stuttgart fehlt das bestimmt ausgesprochene geschichtliche Gepräge, das den Stolz der alten Reichsstädte bildet. Wohl ist die Vergangenheit in verschiedenen Epochen durch eine Reihe von Bauten nicht unwürdig vertreten; aber der Gesammteindruck der älteren Theile bis über die Hälfte unseres Jahrhunderts hinaus zeugte weder von verbreitetem Wohlstand, noch von besonderer Freude an schöner Gestaltung der Wohnräume. An die alterthümlich hohen Häuser mit den übergebauten Stockwerken in den engen Gassen der Altstadt und an die immerhin behäbigeren, aber doch noch recht schlichten und anspruchslosen Gebäude der sogenannten oberen Stadt, die schon von Graf Eberhard am Ende des 15. Jahrhunderts in regelmäßigen Quadraten angelegt wurde, schlossen sich vom Beginn des jetzigen Jahrhunderts an lange, einförmige Straßenlinien mit den nüchternsten Fachwerkbauten, ganz nur für zinstragende Ausnützung bestimmt. Das ist nun in neuerer Zeit völlig anders geworden.

Die Ansprüche an Bequemlichkeit des Wohnens, an gefälligen Schmuck des Hauses im Aeußern wie im Innern sind im Laufe eines Jahrzehnts in ungeahntem Grade gestiegen, haben immer weitere Schichten der Bevölkerung ergriffen und dadurch einen stets sich steigernden Wettkampf in Befriedigung der veredelten Bedürfnisse hervorgerufen, der für die Physiognomie der Stadt vom größten Einfluß werden mußte. Dabei hat sich die gewaltige Bewegung auf diesem Gebiete durchweg in erfreulichen Bahnen gehalten und eben sowohl in Erfindung und Verwendung der künstlerischen Formen und Stilgattungen wie in der Sorgfalt und Tüchtigkeit der technischen Ausführung den gesteigerten Ansprüchen genügt. Die Grundlage für eine gesunde Entwickelung bot die neue Bau-Ordnung, die den Massivbau zur Vorschrift machte; die Muster und Vorbilder aber und die festen Zielpunkte gaben die beiden Altmeister Egle und Leins, neben und unter denen ein ganzer Generalstab von trefflichen Meistern erstanden und durch die Fülle und Mannigfaltigkeit der Aufgaben zu immer höherem Streben angeregt worden ist.

Der Natur der Sache nach sind es auch hier zunächst die Außentheile der Stadt, denen die neue Bau-Entwickelung zu Gute kam. Zumal in jenen Straßen, die an den Höhen emporsteigen, sind auf weite Strecken Bauten zu sehen, welche durch Feinheit der Erfindung und Reiz der Façaden dem musternden Auge Genuß gewähren, und die Hunderte von Landhäusern, die an den Abhängen oder in Bergfalten zerstreut liegen, boten ja von selbst der Phantasie und dem Raumgefühl des erfindenden Künstlers den mannigfaltigsten Anreiz.

Aber auch das Innere der Stadt hat sich in seinen Haupttheilen wesentlich gehoben, in seinem Gesammteindruck völlig verändert. Staat und Gemeinde, Vereine und Institute haben eine stattliche Zahl von glänzenden Monumentalbauten aufgerichtet; vier neue große Kirchen sind erstanden, die zugleich mit ihren Kuppeln und Thürmen die Silhouette der Stadt aufs Günstigste beleben; Lücken in den älteren Straßen sind ausgefüllt, unscheinbare Häuser durch prachtvolle Neubauten ersetzt worden. Das Merkwürdigste aber ist der unaufhaltsame Drang, der dem Alten selbst in die Glieder gefahren ist, durch bunte Bemalung der Façaden, durch farbige Hervorhebung der Bauglieder, durch geschickt aufgesetzte Zieraten, kurz durch Mittel aller Art sich ein [247] stilgerechtes Ansehen zu geben. Das ist ja nun wohl überall so, wo in einer Stadt frisches Leben pulsirt. Aber von der schwäbischen Hauptstadt ist es doch besonders bemerkenswerth, weil in ihr so gar lange die Kunst auf die akademischen Kreise eingeschränkt und sorgsam vor der Berührung mit dem Leben auf der Straße verwahrt worden ist, und nun treibt und sproßt und blüht das Kunstgewerbe an allen Ecken und Enden und überwuchert lustig mit seinen Ranken die puritanische Nüchternheit von ehedem.

Auch der älteste Platz der Stadt, der Marktplatz (vergl. Vignette S. 244), hat nach Kräften sein alterthümliches Gewand stilgemäß aufgefrischt. Zwar das Rathhaus selbst will nicht viel bedeuten, nachdem ihm die Prosa der Zeit vor fünfzig Jahren die zierliche Renaissance-Ornamentik vom Haupte gerissen hat. Es ist längst zu klein und soll in Kurzem einem Neubau weichen. Aber der „Gasthof zum Adler“ z. B., wo der alte Schubart einst nach den bösen Aspergszeiten allabendlich im lustigen Kreis die Funken seines Witzes sprühen ließ, und die ganze gegen die Stiftskirche gelegene Seite mit den hohen Giebeldächern, den traulichen Erkerbauten, den steinernen Heiligen unter zierlichen Baldachinen erinnert noch trefflich an die alten Zeiten, da der Marktplatz der Mittelpunkt eines kräftigen Bürgerthums war, an die guten Tage vor dem „großen Krieg“, da die Herren vom Gericht und von der „Ehrbarkeit“ nach des Tages Last und Hitze in der „Bürgerstube“ beim Becher zusammensaßen, stattliche Gestalten in kurzem Haar und spitzem Bart, vom gefältelten Scheibenkragen ansehnlich umrahmt.

Ganz von alterthümlichen Bauten umschlossen ist auch der nahe Schiller-Platz, zur Seite des schönen Chors der Stiftskirche. Da steht, dem lärmenden Gewühl des Tages entrückt, das älteste aller Schiller-Standbilder, von Thorwaldsen’s Hand, den tiefsinnigen Denker mit mild gesenktem Haupte in ergreifender Hoheit darstellend. Der mäßig große Platz mit seiner würdigen Umgebung stimmt zu dem weihevollen Eindruck des Bildes, und am vollsten wird man seinen Adel empfinden, wenn in stiller Nacht das Mondlicht den schönen Raum erfüllt. Da stehen dann auch die gewaltigen Mauermassen und die riesigen Eckthürme des Alten Schlosses (vergl. S. 240 u. 241) gegenüber doppelt ernst und groß vor dem Auge da. Es ist ein mächtig wuchtiger Bau, der sich so trotzig und unnahbar über die Wipfel der alten Kastanien erhebt; aber wie traulich und würdig heiter sieht sich das Innere (vergl. S. 244) an, wenn wir durch eines der hohen Thorgewölbe in den stillen Hofraum treten, in dem das Reiterstandbild Eberhard’s im Barte steht! In drei Stockwerken über einander ziehen sich die Arkaden hin, starke Säulen mit eigenartiger Ornamentik und durchbrochenem Steingeländer dazwischen, eine seltsame Mischung von schwerwuchtiger Kraft und zierlicher Eleganz. Es ist hier Alles so ganz im Geiste der Zeit, daß wir den hallenden Tritt der Trabanten zu hören glauben, wie sie im spanischen Mantel, den Federhut auf dem Kopfe, die Hellebarde im Arm, zwischen den Säulen auf- und niederschreiten, wenn wir uns nicht gar aus dem Gruftgewölbe der Stiftskirche herüber die weiße Frau geisterhaft durch die Gänge und Wendeltreppen huschend denken.

Sollen wir nun dem Leser, der uns bisher freundlich gefolgt ist, auch noch ein Bild von dem neuen Stuttgart geben, so führen wir ihn natürlich zunächst nach jener Straße, die dem Stuttgarter ans Herz gewachsen ist, zu der großen Hauptader des Verkehrs, wo sich Alles zusammendrängt, was den Charakter der Stadt und der Bevölkerung bezeichnet, wo Mittags, von Hunderten begleitet, mit klingendem Spiel die Parade durchzieht, wo sich vor Tisch und am Abend die Stuttgarter Welt ergeht und alle Zeit das Volk sich bewegt, das „mit Spazieren den Tag lebt“: zur geliebten Königsstraße; wir führen ihn zu den hohen und edlen Hallen des Königsbaus mit den schlanken griechischen Säulen und den glänzenden Läden und Magazinen; wir führen ihn vor Allem zum Schloßplatz (vergl. S. 240 und 241) mit der zum Andenken an die fünfundzwanzigjährige Regierung des Königs Wilhelm 1841 errichteten Jubiläumssäule, den sprudelnden Fontänen links und rechts, den wundervoll gehaltenen Rasenflächen und dem ausgesuchten gärtnerischen Schmuck an Blumen und Teppichbeeten und dunklen Lorbeerbäumen und ernsten Koniferen und wehenden Palmen. Dort wölbt sich über den mächtigen Kastanienkuppen die monumentale Kraft des alten, die heitere Pracht des neuen Schlosses, Theater und Königsbau dazu, und obendrein die grünen Rebenberge im Sonnenglanz, und das Alles um die Mittagsstunde, wenn die Klänge der Militärmusik ertönen, von einer heiter plaudernden Menge erfüllt: es ist ein Bild, das man gern in der Erinnerung festhält. Zu guter Letzt aber geleiten wir den fremden Gast zu dem erlesensten und am feinsten vollendeten Kleinod des heutigen Stuttgart, zu dem Stadtgarten, der, von den Prachtbauten des Polytechnikums, der Baugewerbeschule, der neuen Gewerbehalle umfaßt, alles Schönste in sich vereinigt, was liebende Sorgfalt und geistvolles Verständniß der großartigen und wunderlieblichen Pflanzenwelt abzugewinnen vermag, um es, wirksam gruppirt, zu einer entzückenden Augenweide für empfängliche Herzen zu machen. Ist doch Stuttgart, dank der Anregung seiner Lage und der trauten Beziehung zu der Natur, zur Garten- und Gärtnerstadt im vollsten Sinne des Wortes geworden. Da findet sich denn im Schatten der hundertjährigen Kastanien wohl ein lauschiges Plätzchen, wo wir, von herrlich üppiger Vegetation umgeben und halb den Akkorden des abendlichen Gartenkoncertes lauschend, von der Wanderung ausruhen und in freundlichem Rückblick uns der Bilder erfreuen mögen, die uns Stuttgart und seine Umgebung vor das Auge geführt haben.

Herzenskrisen.

In Hohenberg kam Lucie am andern Morgen an. Ein leichter Herbstnebel hing über der weiten Landschaft, undeutlich schimmerten die Thürme und Häuser der Stadt daraus hervor. Sie hatte kein Herzklopfen, als der Zug in den kleinen Bahnhof einfuhr, wie damals, als sie ihrem Glücke entgegen zu eilen vermeinte, auch nicht das peinliche Gefühl, wie bei der zweiten Ankunft, sie stand ruhig und müde am Fenster des Koupés und reichte Peter, der sie mit freundlichem Gesichte empfing, ernst nickend ihr kleines Reisegepäck zu. Die Woltersdorfer hatten wohl telegraphirt, daß sie ankomme. Die dicken Schimmel mit dem Landauer hielten vor dem Bahnhofe, sie stieg ein und fuhr durch die morgenstillen Gassen.

Frau Steuerräthin klopfte eben ein Wischtuch am offenen Fenster aus und sah verwundert ein wohlbekanntes blasses Gesichtchen in dem Wagen. „Da haben wir’s ja,“ murmelte sie vor sich hin, „und nun kommt das wieder hierher!“ Verdrießlich trat sie zurück und erschlug einen Brummer an der Gardine mit dem Tuch. „Unnützes Zeugs! Was sie hier nur will? – Die Frau Hortense wird wohl schon dahinter gekommen sein, was für eine Last sie sich und ihrer Familie aufgepackt hat mit solcher Freundschaft.“

In der Thür des Meerfeldt’schen Hauses stand Mademoiselle mit ausgebreiteten Armen.

„O quel bonheur, Lucie!“ rief sie, „Gott segne es Ihnen! Es war absolument nicht mehr zu ertragen hier!“

Sie drückte die schlanke Gestalt an sich und liebkosend zog sie das Mädchen in ihr Zimmer. Sie ließ sie kaum zu Worte kommen, die ganze Leidensgeschichte des Barons, der unerhörte Schreck, als man ihn bewußtlos gefunden, seine Wuthanfälle, wenn er sich nicht verständlich machen konnte: Alles floß in unaufhaltsamem Redestrom in Luciens Ohr, während sie ohne Appetit vor dem heißen Kaffee saß und ihre schmerzenden Schläfen mit dem Tuche hielt.

„Die Nachtfahrt, ma petite! Ja freilich, das macht Kopfweh. Wie geht’s Hortense?“ 0, ich kann mir denken, wie verzweifelt sie über Ihren Weggang –. Zürnen Sie nur nicht, ich kam auf die Idee, Sie zu bitten, unsere barmherzige Schwester, unser Engel des Trostes zu werden. Sie haben so eine eigene Art, so leicht, so zart, und ich bin so ungeschickt, ich kann mich nicht drehen und wenden, nicht bücken. Kommen Sie, der Baron wartet mit Ungeduld.“

Lucie ging hinüber zu dem alten Herrn. Er lag in einem fahrbaren Krankenstuhl.

„Lucie, mein Kind,“ lallte er, „wollen Sie bei mir bleiben? Alter Krüppel geworden –. Danke Ihnen, Lucie,“ er zog ritterlich die kleine Hand an seine Lippen; „dankbar,“ stammelte er, „dankbar übers Grab hinaus.“

Sie setzte sich zu ihm und erzählte von Hortense, daß sie glücklich sei, von ihrer schönen Heimath, von ihrem Gatten, der sie auf Händen trage.

„Ehrenmann! Prächtiger Mann!“ sagte der alte Herr, und ein freudiger Strahl brach aus seinen Augen.

Als Doktor Adler, wie gewöhnlich seinen Krankenbesuch bei dem Baron machend, in das Zimmer trat, verschwand eben eine schlanke schwarze Gestalt hinter den Vorhängen der gegenüberliegenden Thür. Er blickte ihr befremdet nach.

„Doktor! Giebt noch Engel in der Welt, Kleine gekommen, mich zu pflegen. Bin so dankbar! Armes Kind! Schlechtes Vergnügen, einen Halbtodten zu versorgen!“

Adler’s Miene blieb finster. „Wie geht es Ihnen?“ fragte er dann, sich setzend und in gewohnter Weise seine Untersuchung des Kranken beginnend.

In ihrem alten Zimmer oben stand Lucie und blickte sich

um; Alles unverändert. Dort lag der stille Garten vor den

Fenstern, in den gelbseidenen Gardinen des Himmelbettes fand sie

jeden Bruch, jede Falte wieder. Auf der Kommode aber prangte

ein Strauß von Georginen und Astern und ein paar späten Rosen,

die sich dazwischen sehr gedrückt zu fühlen schienen. Den hatte

wahrscheinlich Mademoiselle hingestellt.

Eine furchtbare Müdigkeit überkam sie nach den zwei durchwachten Nächten, sie legte sich auf das Bett und schlief einen bleiernen Schlaf, der nicht erquickt, wie er nach großer Abspannung einzutreten pflegt. Erschöpft wachte sie auf, trocknete die feuchten Perlen von ihrer Stirn und begann ihr Tagewerk.

Bald lebte sie sich ein in die neuen Pflichten; es waren ihrer nicht viele, aber unendliche Geduld beanspruchten sie bei dem Kranken, dessen Sprache sie allein recht verstand. Und nun folgten sich die Tage in öder Einförmigkeit, die Stunden jedes einzelnen glichen sich genau in ihrer Wiederholung; wie eine aufgezogene Uhr spann sich das Leben ab. Es ist schlimm, wenn ein junges Herz den Schlaf herbeisehnt, um den Tag zu vergessen, der ihm nichts weiter bringt als Arbeit und Gram, schlimm, wenn es Morgens das Erwachen wie einen Schmerz empfindet und mit umflorten Augen in den goldigsten Sonnenglanz schaut, als wäre es ein grauer Regenhimmel. „Schon wieder ein Tag? Wäre er vorüber! Was soll ich noch auf der Welt, wozu lebe ich?“

Und Lucie stand vor dem Spiegel und wand ihr blondes Haar zu einem Knoten wie jeden Morgen, und wie jeden Morgen ging sie hinunter zu dem alten Baron und fragte, wie er geschlafen? und las ihm die Zeitung vor. Und jeden Morgen winkte Mademoiselle sie in ihr Zimmer und plauderte mit ihr über die kleinlichen Vorkommnisse des Städtchens. Und Mittags saßen sie sich gegenüber in dem großen kühlen Speisezimmer, und Peter brachte die Suppe, die Lucie vorlegte, und dann den Braten, den sie zerschnitt. Nachmittags hielt mit gewissenhafter Pünktlichkeit der Wagen vor der Thür, und nach der Uhr gemessen fuhren die Damen eine und eine halbe Stunde spazieren, immer den nämlichen Weg zum Wasserthor hinaus. Mademoiselle that es nicht anders, nach dieser Seite war keine Bahnlinie zu passiren, und Schienen, die den Weg kreuzten, machten sie stets nervös. Die dicken Schimmel kannten genau den Fleck, an dem umgewendet wurde, sie wandten jedesmal, ohne den Wink des Kutschers abzuwarten, und trabten in einem ein klein wenig schnelleren Tempo der Heimath zu.

Dann kam das Allerschrecklichste, die Zeit der Einsamkeit droben in ihrem Zimmer. Lucie konnte dort stundenlang sitzen, ohne sich zu rühren. Die kleinen Hände, die früher so fleißig gewesen am Nähtisch, lagen müde im Schoß, die Augen blickten in den stillen Garten hinaus, ohne etwas zu sehen. Zuweilen holte sie Bücher, als wollte sie sich Vergessenheit darin erlesen; aber sie hatte Unglück mit der Lektüre: Alles was sie las, verstimmte sie noch mehr. Sie hatte im „Manfred“ geblättert, und die düstere Verzweiflung des Helden schuf ihr eine bange schlummerlose Nacht:

„Es ist ein Wirken in mir, das mich hält

Und Weiterleben mir zum Schicksal macht,

Wenn Leben heißt, so einen öden Geist

In sich herumzutragen.“

Jetzt verstand sie es; hätte sie nie gelernt, es zu verstehen! Wie Recht hatte er!

Ein andermal ergriff sie Chamisso’s Gedichte, und ihre Blicke fielen auf folgende Strophen:

„Ich hätte nicht den reichsten, den schönsten nicht begehrt,

Nur einen, der mich liebe, der meiner Liebe werth,

Ja, keine Prunkgemächer, nur ein bescheiden Haus –“

Und da stand plötzlich neben den schwarzen Buchstaben, wie ein zierliches Aquarell, ein kleines von der Abendsonne beschienenes Haus – das Paradies, das sie verloren, auf ewig verloren durch eigene Schuld!

Sie warf das Buch auf den Tisch und lief in den Garten hinunter, um ihrer schmerzlichen Gedanken Herr zu werden, und dort fand sie sich an der Gartenmauer wieder, wie sie starr zu einem Paar purpurrother, wilder Weinranken aufsah, die vom Nachbargarten herübergeklettert waren. Sie nickten und winkten im Winde, als wollten sie sagen: „Sollten wir Dich nicht kennen, Du blondes Mädchen? Saßest Du nicht auf der Bank unserer Laube im vorigen Jahr mit Deinem Schatz? Damals konnten

[249][250] wir noch nicht über die Mauer sehen, wir kannten nur das kleine Gärtchen drüben. Wie kommst Du hierher? Und so allein?“

Und dann ging sie weiter, so eilig und rasch, als gelte es einen Wettlauf; und die Erinnerung zauberte ihr jeden Blick, jedes Wort zurück, wie sie mit ihm dort gesessen, und die Gegenwart sagte höhnisch: „Vorbei! Dort wartet eine Andere auf ihn!“ Daß sie ihn verlor durch eigene Schuld, war furchtbar; daß er aber im Stande gewesen, sie zu vergessen und so bald, das dünkte sie das Schwerste von Allem. Und sie hatte doch so gar kein Recht, ihm Vorwürfe zu machen, nein, wahrhaftig nicht!

Und dennoch! Es waren Zorn und Schmerz zugleich, die sie aufspringen und flüchten ließen von der Seite des alten Herrn, wenn sie die Schritte des Doktors im Flur hörte. Und dann wieder konnte sie stundenlang dabei verweilen, sich auszumalen, wie sie ihn um Verzeihung bitte und er ihr die Hand entgegen strecke, um zu sagen: „Laß es vergessen sein, Lucie, ich habe Dich noch immer lieb.“ Hinterher schalt sie sich und versuchte ihr armes Herz durch Stolz zu trösten und aufzurichten, aber es war so schwach und verzagt, so demüthig und klein geworden, daß das alte Stärkungsmittel gramvoller Herzen sich als wirkungslos erwies.

Hortense schrieb oft; es waren kurze und abgerissene Briefe, die stets eine Bitte um Verzeihung enthielten und von dem Befinden des Patienten meldeten, so, als ob die Schreiberin keine Zeit habe und doch eine Pflicht nicht versäumen wollte. Und dabei schimmerte durch die nüchternen Zeilen eine mühsam verhehlte Glückseligkeit. Warum gestand Hortense sie nicht offen ein? Fürchtete sie, ihr, der Einsamen, wehe zu thun? Ach, sie wußte es ja so genau, welch strahlendes Glück in Woltersdorf seinen Einzug gehalten! Gott möge es hüten! Sie fühlte sich nur immer so doppelt arm nach solchen Briefen. Auf der ganzen weiten Welt hatte sie ja doch nichts mehr, woran die sehnsüchtigen Gedanken haften konnten in Hoffnung und heimlichem Glück.

Trüb und still gingen der September, der Oktober vorüber;

der November kam, in den Kachelöfen brannten die Feuer,

und im Speisesaal war es so finster, daß zum Diner eine der

Lampen des Kronleuchters angezündet werden mußte. Mademoiselle

stemmte ihre Füße gegen das Gitter des Kamins und trug einen

rothen Shawl, in den sie sich wie ein Eskimo einwickelte.

Der Baron stand fast gar nicht mehr aus dem Bette auf, ihn fror beständig. Lucie saß geduldig neben ihm, die Zeitung lesend, plaudernd, oder sie hörte zu, wenn er aus seinem bewegten Leben erzählte in der abgebrochenen Redeweise, die seine Krankheit mit sich brachte. Es waren Geschehnisse aus einer Zeit, die sie nicht gekannt, sie lernte daraus, daß es schon immer Kummer und Gram gegeben in der Welt und daß sie sich am schwersten tragen, wenn eigene Schuld sie brachte. Mademoiselle und Lucie speisten allein in dem großen Gemach. Es waren peinlich stille Mahlzeiten, wovon sollte man auch sprechen? Es kam, außer Doktor Adler, kein fremder Mensch ins Haus, und dieser hatte immer merkwürdig wenig Zeit und erzählte nichts Neues, der alte Major von Schenk lag schon seit Wochen krank. Und wenn Mademoiselle einmal bei Fräulein Dettchen gewesen war und heimgekommen erzählte, so wechselte Lucie schon bei der geringsten Andeutung die Farbe und senkte den Kopf, aus Furcht, sie würde sagen: „So, nun ist die Verlobung erfolgt.“

Sie wußte, sie würde es hören eines Tages, und sie hatte allerlei wirre Gedanken über den Seelenzustand, der darauf folgen müßte; sie meinte, sie könnte dann nicht weiter leben.

So saßen sie wieder an einem trüben Tage des Novembers; draußen hing ein düsterer Himmel hernieder; einzelne große Schneeflocken taumelten in der Luft und legten sich wie Sterne gegen die Scheiben der Fenster. Die kleine Französin sprach heute wenig; die Hammelrippchen, die Peter zu eingelegten grünen Bohnen servirte, nahmen ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch: sie waren nach ihrer Aussage fast so excellent, wie daheim im schönen Frankreich.

Endlich wischte sie sich den Mund, legte die Serviette auf die Tafel und fragte: „Lucie, würden Sie mir einen Gefallen thun? Würden Sie den Kaffee bei mir trinken? Ich bekomme Besuch.“

Die Augen des Mädchens kehrten aus irgend einem Winkel zurück und hefteten sich erstaunt auf das runde Antlitz der alten Dame. „Besuch?“

„Ja! Warum nicht? Sehen Sie, Lucie, ich mußte endlich einmal Fräulein Adler invitiren; sie bietet mir jedesmal etwas an, Kaffee, Kuchen oder Limonade. Ich fürchtete mich – entre nous – immer ein wenig vor diesem événement, aber was soll ich thun? Eigentlich wollte ich sie zum Abend bitten, zum Thee, mit dem Doktor – natürlich hätte ich Sie dann nicht inkommodirt; aber – denken Sie – er sagte ab, und sie – die deutschen Frauen sind wunderlich, wenigstens diese Art – sie wollte lieber einmal gemüthlich zu einem Täßchen Kaffee kommen, erklärte sie; Abends ginge sie ungern aus, sie vertrüge es schlecht. Nun war ich gestern da und lud sie auf heute ein, und sie nahm es an, bedauerte aber gleichzeitig, nicht lange bleiben zu können, da sie zu ihrer Schwägerin müsse, um Fräulein Selma im Ballstaat zu bewundern, und dann gleich wieder heim; denn auch ihr Neffe gehe zum Ball. Ich glaube, irgend so ein Klub hat Stiftungsfest. Na, das paßt ja denn auch sehr schön; kommen Sie, Kleine? 0, Sie thäten mir einen so großen Gefallen.“ Und als Lucie zögernd schwieg, sagte sie hinzu: „Ich weiß, Fräulein Dettchen würde sich freuen, sie hat immer nur Gutes von Ihnen gesprochen.“

Lucie hatte die kleine freundliche Dame nicht wiedergesehen seit jenem letzten Morgen im Hause der Schwiegermutter, es ergriff sie eine förmliche Sehnsucht nach diesem guten Gesicht.

„Wenn Sie erlauben,“ sagte sie, halb gegen ihren Willen, „so komme ich.“

„Charmant! Also um vier Uhr? Bis dahin will ich schlafen, ich bin entsetzlich abgespannt.“

Mademoiselle verbarg in der That ein Gähnen hinter der kleinen rundlichen Hand. Als Peter mit dem Nachtisch eintrat und sie statt der vielgeliebten Mehlspeise nur Aepfel und kleine Kuchen erblickte, wie sie die Köchin für alle Fälle stets in Blechbüchsen vorräthig hielt, zuckte sie unmerklich die Schultern, und, Lucie die Hand reichend, sagte sie im Davongehen: „Auf Wiedersehen!“ und trippelte aus dem Speisezimmer.

Lucie hatte dem Diener einen Brief abgenommen; er war von Hortense, aber sie konnte sich nicht entschließen, ihn gleich zu lesen; sie hatte einen ihrer bittersten Tage. Als sie diesen Morgen am Bette des Barons saß, der über außergewöhnliche Mattigkeit klagte, war Adler hereingekommen, ohne daß es ihr möglich gewesen, vorher zu entschlüpfen. Er hatte ihr eine Verbeugung gemacht, sie einen Augenblick angesehen und dann, ihre Gegenwart völlig ignorirend, sich mit dem Kranken beschäftigt. Es war etwas wie Trotz, das sie dennoch mehrere Minuten auf ihrem Platz neben dem Lehnstuhl des Barons verharren ließ; als er aber nach einigen Fragen über den Gesundheitszustand des alten Herrn mit wahrem Feuereifer von der gestrigen Stadtverordnetensitzung und dem dabei zur Verhandlung gekommenen Projekte, den Bau eines Krankenhauses betreffend, zu erzählen begann, erhob sie sich langsam und schritt hinaus. Sie hörte nur noch, wie er sagte: „Und ich werde nicht ruhen, die Beweise zu führen, daß der von der Stadt bewilligte Bauplatz die ungesundeste Stelle im ganzen Weichbild ist.“

„Vorbei!“ sagte sie sich auch heute wieder, „verloren!“ und sein kühler gleichgültiger Blick ließ sie förmlich aufschauern. Sie nahm das Tuch, welches über der Lehne ihres Sessels hing, und stieg die Treppe wieder hinauf; sie hatte hier unten augenblicklich nichts zu thun, bis fünf Uhr hielt der alte Herr Ruhe. Sie hatte auch oben nichts zu thun, überhaupt kaum noch etwas auf der ganzen weiten Welt; sie war so überflüssig, so grenzenlos überflüssig!

Sie saß in der zunehmenden Dämmerung am Ofen auf einer Holztruhe, die einst Hortense nach einem alten Renaissancemodell hatte anfertigen lassen und die hier verblieben war, weil sie nicht zu der Rokoko-Einrichtung in Woltersdorf paßte, und spann weiter an diesen schwarzen Fäden.

„Ich bin recht schlecht geworden,“ sagte sie halblaut vor sich hin, „ich bin eine von den Naturen, welche Unglück bitter macht. Wenn mich der liebe Gott gut haben will, muß er mich besser behandeln; ich weiß nicht mehr, wie es weiter gehen soll; ich glaube, ich kann niemals wieder Jemand lieb haben; ich bin keiner guten Regung mehr fähig.“

Sie begann an Alle zu denken, die ihr nahe gestanden; Hortense? Was war sie ihr noch! Der alte müde Mann dort unten? Das morsche Tau, das ihr Schifflein noch in sicherem [251] Hafen hielt, ehe es hinausgetrieben ward in die Wellen und den Sturm des Lebens! Aber dieses stille flache Wasser drückte sie noch schrecklicher als der Sturm, der sie draußen erwartete. – Georg? Sie zuckte die Schultern; Georg war froh, daß er dieser Last ledig; was ging ihn die Schwester seiner verstorbenen Frau an? Er hatte nicht das mindeste Interesse für sie, das zeigte er jetzt deutlich, übergenug! Er hatte nie wieder nach ihr gefragt.

Sie erhob sich und suchte am Nähtisch nach ihrer Häkelarbeit und strich ein paarmal mit dem Schildpattkämmchen durch das Haar, sie stand dabei vor dem Spiegel, blickte aber nicht hinein. Im Begriff hinunter zu gehen, dachte sie an Hortense’s Brief. Sie zog ihn mit raschem Griff aus der Tasche, trat zum Fenster und begann zu lesen:

„Meine liebe kleine Luz!

Du wirst immer geiziger mit Deinen Briefen, und ein liebes

herzliches Wort hast Du gar nicht mehr für mich. Ich ängstige

mich, Du könntest krank sein, oder Du seiest nicht mehr gerne

dort, jetzt, wo es Großpapa wieder besser geht. Aber Du weißt

doch, wie willkommen Du uns jeder Zeit bist, und dann – man

soll zwar nicht aus der Schule schwatzen – hatten wir noch einen

anderen Plan für Dich. Waldemar meint nämlich, Du würdest

seiner Mutter außerordentlich gefallen und könntest bei ihr

angenehme Tage verleben als liebes verhätscheltes Pflegetöchterchen.

Mich hat dieser Gedanke sehr beglückt. Du weißt, Luz, ich leide

furchtbar unter der Idee, Dich nicht glücklich zu wissen.

Ich glaube, Luz, Mama würde auch über das Grab hinaus für Dich sorgen; wen die Webers einmal lieb haben, den lassen sie nicht wieder, es sind so treue prächtige Menschen. Habe ich Dir schon geschrieben, daß Waldemar Papa nach Ungarn gebracht hat auf sein Gut, das meiner Schwiegermutter gehört? Er soll eine Art Inspektor dort vorstellen.

Möchte er sich doch einleben! Ich kann nicht verhehlen: mir macht es Sorge, aber Waldemar sagt, Papa wisse, daß dies der letzte Versuch ist. Gott gebe das Beste!

Noch eine Neuigkeit, Luz. Kannst Du rathen, worin das Geburtstagsgeschenk meines Mannes besteht? Du erräthst es nicht – er hat Dillendorf zurückgekauft, er überraschte mich mit der Urkunde, sie steckte in einem Rosenstrauß! Du weißt, Luz, ich weine selten, aber da habe ich geschluchzt an seinem Halse vor lauter Seligkeit. Ach, Lucie, laß es mich einmal aussprechen, auf das Papier schreiben, daß ich den besten Mann auf der Welt gefunden habe. Möchte Dir ein gleiches Glück beschert werden, darum bitte ich Gott jeden Tag.

Du siehst die Flecke auf dem Briefbogen befremdet an? Luz, es sind Freudenthränen – vergieb mir, daß ich mich so gehen lasse. Ich habe eine Bitte an Dich. In meinem Schlafzimmer, im Wandschrank steht im untersten Fach ein kleiner Koffer aus Juchtenleder, es sind die ersten Sächelchen darin, die ich getragen, Mama hat sie selbst für mich gemacht. Ich möchte sie haben – Du ahnst es, Lucie? Ach, Du glaubst nicht, wie glücklich wir sind! Wenn Großpapa es doch noch erleben möchte! Leb’ wohl! Ich hoffe, zu Weihnacht sehen wir uns, Waldemar versprach mir die Reise. Wie freue ich mich!

Ich muß schließen; wir haben Gäste heute Abend, und ich

habe noch allerlei zu thun. Waldemar grüßt, sowie

Deine Hortense.“

Lucie zerdrückte das Papier in der Hand, sie legte den Kopf an die Scheiben und blickte hinaus. Der allerletzte Tagesschein lag über dem einsamen Garten; leise taumelten die Schneeflocken hernieder; eine Schar Dohlen zog mit heiserem Geschrei ihren Nestern in dem alten Wartthurm zu. Eine Eiseskälte rann durch des Mädchens Glieder; so muß einer Bettlerin zu Muthe sein, die von windiger kalter Straße aus in ein behagliches warmes Zimmer lugt. Ach nein, die hatte doch vielleicht noch eine Seele, die mit ihr hungerte und darbte; sie war allein, ganz allein!

Mit diesen bitteren Gedanken ging sie hinunter. In Mademoiselle’s Zimmer brannte die Lampe noch nicht; vom Sofa her scholl die bekannte Stimme Tante Dettchen’s.

„Ja, meine Schwägerin glaubt, daß sie einig sind; er ist so verschlossen und geht vollständig in seinem Berufe auf. Man erfährt nichts Sicheres; sie meinte aber, heute Abend würde wohl – ich –“

Sie verstummte, es war ihr, als habe sie einen leisen Schrei gehört. „Was war das?“ fragte sie.

„Ach Sie sind es, Lucie?“ klang jetzt die Stimme der Französin. „In der That, ich hatte es schon aufgegeben, Sie zu sehen. Seien Sie vorsichtig; es ist ja ganz finster hier, Fräulein Adler wollte noch kein Licht.“

„Guten Abend,“ sprach dann eine weiche Frauenstimme, und Lucie, die zum Tische hinüber getreten, fühlte ihre Hand leicht erfaßt. „Wie geht es Dir – Ihnen, Lucie?“

„Ich danke, gut,“ sagte sie klanglos. Sie saß dann neben Tante Dettchen und blickte durch das Fenster auf die leicht beschneiten Dächer der Stallgebäude, die sich blendend von dem abenddunklen Himmel abhoben, und auf den hellen Stern, der durch eine zerrissene Wolke funkelte. Sie hörte wohl die Beiden weiter sprechen, das leise Klirren der Kaffeetassen und das Knistern des Feuers im Kachelofen, aber sie achtete nicht darauf.

„Aber, was wollten Sie doch erzählen, Liebste?“ fragte die lebhafte Wirthin mit der ihr eigenen Ungezwungenheit.

„Ich weiß es nicht mehr,“ stotterte Dettchen.