Die Gartenlaube (1877)/Heft 29

[483]

| No. 29. | 1877. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig. – In Heften à 50 Pfennig.

Noch geraume Zeit, nachdem er gelesen, starrte Wildl auf das Blatt und beugte sich darüber – die Spannung, die den ganzen Tag über angehalten, ließ nach; eine Thräne trat ihm in’s Auge und kugelte über Wange und Bart auf den Brief, gerade auf die Stelle, wo Engerl’s Thräne den so theuren Namen bis zur Unkenntlichkeit gelöscht hatte.

Es stand Alles wirklich so da. Je heißer seine Gedanken und Wünsche noch eben bei der Geliebten verweilt, je plötzlicher erkalteten und erstarrten sie nun, als wäre ein Guß eiskalten Wassers über schmelzendes Erz geschüttet.

„Also sie glaubt es auch,“ sagte er mit gebrochener Stimme vor sich hin. „Sie kann es auch glauben; sie hat nicht das Herz, zu mir zu halten. Dann ist auch ihre Liebe nicht die rechte; dann muß ich schon schauen, wie ich einschichtig zurechtkomme.“ Er öffnete den großen, mit bunten Blumen bemalten Kasten, der in der Kammer stand, und wollte das Blatt zu den übrigen dort aufbewahrten Erinnerungszeichen der Jugend legen; dann trat er zurück, schloß hastig die Thür und riß dafür das Fenster auf: er zerriß den Brief in Stücke und übergab sie dem Sturmwinde, der sie bereitwillig von hinnen trug.

Es war der letzte Anprall des Sturmes gewesen, der nun die Flügel sinken ließ – auch die Bewegung in Wildl’s Innern ließ nach und wurde zu einer Betäubung, welche der Ruhe glich, in welcher endlich die Gegenwart ihr Recht behauptete und Vergangenheit und Zukunft in tiefem Schlafe in einander verrinnen ließ.

Der Morgen traf Wildl bereits über der Ausführung der Vorsätze des gestrigen Tages. Der Gang zum Pfarrer war gethan, und der Rußländer hatte bereits seinen Umgang angetreten. Wildl ging dann selbst auf den Viehkauf; Beide mit ersprießlichem Erfolge: weder die Scheu vor dem halbgebannten Verbrecher, noch die Gespensterfurcht hielt vor dem Gelde Stand, das Einer wie der Andere freigebig bot und gab. Schon am andern Tage waren viele Hände im Himmelmoos beschäftigt, und zwischen den Arbeitern schritt der neue Bauer hin und wider, der inzwischen nicht um einen Tag, sondern um ein Jahr gealtert schien; so ernst, so wortkarg ging er einher. Es war etwas in ihm, was den Dienstboten wie auch den anderen Leuten eine Art Scheu einflößte. Man ließ ihn gehen und gewähren und raunte sich höchstens zu: „Der greift’s scharf an. Wollen sehen, wie lange das geht. Auf die Dauer kann er das Gewissen doch nicht todtschlagen.“

So war der October zu Ende gegangen, und der November brachte das Fest Allerheiligen und mit ihm den Allerseelentag, den Tag, an dem jede Gemeinde und jedes Haus seiner Todten gedenkt und Jedermann auf den Kirchhof geht, um die Gräber seiner Lieben und Angehörigen zu besuchen, zu schmücken und sich Gedanken darüber zu machen, wann und wie es wohl kommen werde, daß man unter den Hügeln, die man jetzt ziere, selber begraben liege. Es ist nicht blos ein sinniges, sondern auch ein schönes Fest, und es bietet einen lieblichen Anblick, wenn die Gräber, welche das Jahr hindurch über den vielen Geschäften des Hauses und über der Arbeit im Felde ziemlich in Vergessenheit geriethen, den Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit bilden. Die eingesunkenen Hügel werden aufgerichtet und neu geformt, die wankenden Kreuze befestigt, die vom Regen verwaschenen Inschriften übermalt und die verdorrten Kränze gegen neue vertauscht. Am Tage selbst aber werden die Hügel geziert, wie es zu so später Jahreszeit möglich ist. Die immergrüne Stechpalme mit ihren saftigen Blättern, das graue Bartmoos der Fichten, die steife Strohblume und hier und da eine verspätete Aster werden zum Kranze verwendet, den ländlichen Hauptschmuck aber bildet immer die korallenrothe Frucht der Hagebutte, die sich gefällig zu Kränzen und Gewinden fügt und, wenn bereits Schnee auf dem Hügel liegt, durch ihre lebhafte Farbe sich besonders freundlich von dem blanken Hintergrunde abhebt. Die schönste Zierde, zumal an Tagen, wo der Wind eingeschlafen zu sein scheint, sind freilich die Lichter, mit welchen die Gräber besteckt werden – ein Zeichen, daß das Lebenslicht des Menschen ebenso leicht vor einem Windhauche erlösche und daß die Liebe, wenn auch das irdische Licht erloschen, dennoch wie das ewige Licht ohne Ende fortbrenne und dadurch sichtbar die Gestorbenen mit den Lebenden verbinde.

Der Tag neigte sich stark zu Ende. Es war schon so dämmerig, daß die meisten Gräber bereits von ihren Besuchern verlassen waren und daß man ebenso die Schmuckgegenstände, Lichter, Ampeln und Laternen, welche man nicht dem Ungemach der Nacht und möglicher Ungebühr aussetzen wollte, bereits beseitigt hatte. Einsam, traurig und schaurig war es auf dem Gottesacker, nur der Hahn auf dem Thurme pfiff manchmal im Winde; die eisernen Kreuze rasselten, und manchmal rauschte der Fügelschlag eines Rabenpaares, das dem Walde und dem Neste zustrich. Aus den Kirchenfenstern leuchtete noch der matte Schein der ewigen Ampel, und nur in einer Ecke der Kirchhofwand kämpften noch einige kleine herabgebrannte Lichter mit der Nachtluft um ein kurzes Dasein.

[484] Es war die Ecke an dem capellenartigen Vorsprunge der Kirche, in welchem sich ein verfallener, selten benutzter Altar befand, unter welchem und um den herum die Schädel und Gebeine Derer aufgeschichtet waren, die man wieder ausgegraben hatte, weil sie im Laufe der Zeit ihre für so sicher gehaltene letzte Ruhestätte wieder einem Nachfolger hatten überlassen müssen. In dieser Ecke, an einem der vornehmsten Plätze, war der alte Himmelmooser begraben; ein schwarzes Holzkreuz auf dem Hügel trug ein schlechtes Abbild des Erzengels Drachentödter, dessen Namen er getragen, und auf einem fast unleserlich gewordenen Zettel standen die Worte geschrieben: „Bis zur Errichtung eines Denkmals.“ Auf den Hügel selbst, in den Schnee, war ein Kreuz von Hagebutten gelegt und um dieses herum eine Reihe kleiner Wachskerzchen gesteckt – die meisten schon erloschen oder dem Erlöschen nahe. Sie wären wohl schon längst in sich selbst verglommen oder vom Winde ausgeblasen worden, hätte nicht eine sorgliche Hand ihrer sich angenommen, die Hand eines schwarzgekleideten Mädchens, das, an dem Hügel knieend, sie immer zu erhalten wußte, einen Rosenkranz in der Hand, dessen Korallen sie hin und wieder fallen ließ, indem sie halblaut murmelte und bat, daß Gott dem Todten die ewige Ruhe geben und das ewige Licht ihm leuchten lassen solle in Ewigkeit.

Das Mädchen hielt plötzlich im Gebete inne; denn in ihrer nächsten Nähe war ein schwerer, klagender Seufzer laut geworden und machte sie aufhorchen. Der Ton war zu bestimmt und deutlich, als daß eine Täuschung möglich gewesen wäre; sie erhob sich daher und näherte sich dem Thorbogen des Beinhauses, als es sich darin abermals zu regen begann und in dem Dämmerdunkel ihr ein Mann entgegentrat.

Es war Wildl, der in dem Beinhause vor dem Altare auf dem Fußschemel der Betbank gesessen war, weil er dort am besten vor den neugierigen Blicken der Kirchhofbesucher gesichert war und weil das Herz ihn getrieben hatte, den Mann im Grabe zu besuchen, mit dem er im Leben noch soviel zu besprechen gehabt, das er nicht mehr besprechen konnte.

„Nichts für ungut!“ sagte er im Heraustreten. „Ich habe nicht gewußt, daß ich da Dich finden werde; sonst hätt’ ich Dir’s schon erspart, mir noch einmal zu begegnen.“

„Brauchst Dich nicht zu entschuldigen,“ entgegnete Engerl beklommen. „Es freut mich, daß ich Dich an dem Orte finde, und weil wir doch einmal so zusammentreffen, wird es schon seine Ursach’ haben und wird so sein müssen.“

„Du kannst wohl Recht haben,“ entgegnete Wildl. „Aber seit ich aus Deinem Briefe weiß, wie Du gesinnt bist, will ich Dir nicht zur Last fallen. Ich will gleich gehen und Dich in Deiner Andacht nicht stören.“

Engerl schwieg einige Augenblicke, als müßte sie sich über das, was sie sagen wollte, erst noch besinnen.

„Ich hab’ Dir geschrieben,“ sagte sie, „wie mir’s um’s Herz ist. Ich geh’ in die andere Welt, nach Amerika. Aber es hat mich doch nochmal heimgetrieben zuvor, und weil ich gehört hab’, daß Du wieder da bist, so hab’ ich gemeint, ich müßte Dir doch ‚B’hüt’ Gott!‘ sagen, und damit Niemand was davon erfährt, bin ich mein eigener Bot’ gewesen.“

„Ich dank’ Dir schön, Engerl. Ich dank’ Dir, daß Du mich doch nicht ganz verstoßen und vergessen hast,“ begann Wildl wieder. „Und so hab’ ich auf dieser Welt nur noch Eines auf dem Herzen – Du hast mir einmal ein Ringl zum Aufheben ’geben; wenn Du fortgehst, wirst Du wohl nicht wieder kommen; ich werd’ Dich also nicht wiedersehen, und so wird’s das Beste sein – ich geb’ Dir das Ringl gleich zurück.“

„Ja,“ entgegnete Engerl mit wankender Stimme, „es wird das Beste sein.“

„Hab’nur eine kleine Weil’ Geduld!“ antwortete Wildl, und auch seine Stimme klang gepreßt und war kaum hörbar, während er sich bemühte, den kleinen Silberreif vom Finger zu ziehen. „Es geht nicht so leicht – wenn ich auch magerer geworden bin im Gefängniß; das Ringl ist mir in’s Fleisch gewachsen und läßt sich nicht so leicht herunterziehen. Es wird aber schon gehen, und wenn auch ein Stückchen Fleisch mitginge, was schadet’s! Wenn nur nicht das ganze Herz dranhinge und mit zerreißen thät’!“

Engerl vermochte der plötzlich in ihr aufsteigenden Sehnsucht und Wehmuth nicht zu widerstehen. Ohne zu wissen, wie es eigentlich kam, warf sie sich, unfähig zu reden, an die Brust des Burschen, legte den Kopf auf seine Schultern und ließ den Thränen freien Lauf, welche das beschwerte Herz erleichterten.

„O Wildl, Wildl!“ schluchzte sie, „wie schön hätt’ Alles werden können! Wie gut hat es Dein Vater im Sinne gehabt, und jetzt – o Wildl, Wildl, warum hast Du –“ Thränen verhinderten sie, weiter zu sprechen, aber auch wenn sie vermocht hätte, wäre sie nicht dazu gekommen; denn rasch und entschieden hatte Wildl sie von sich gedrängt und stand, hochaufgerichtet, mit blitzenden Augen ihr gegenüber.

„Wie ist das?“ rief er. „Du hältst mich also auch für schuldig? Du glaubst wirklich – Du hältst mich wirklich im Stande, so was zu thun, und kannst mir das sagen? Du thust das, Du, die mich kennt wie kein Mensch auf der Welt? Du, die in mein Herz hinein sieht, als wenn ein Glasfenster davor wär’?“

Engerl stand vor ihm; sie hob die Arme und breitete sie zitternd gegen ihn aus. „Ja, wär’s denn möglich? Könntest Du doch unschuldig sein?“ fragte sie mit bebender Stimme. „O, Du glaubst nit, wie schwer es mir geworden ist, so was von Dir zu glauben. Wär’s möglich, daß meine Lieb’ doch Recht hätt’? Denn alleweil ist etwas in mir gewesen, das g’sagt hat: Der Wildl, der gute Bub’, wenn er auch rasch und hitzig ist, so was kann er doch nicht gethan haben… Bist wirklich unschuldig an dem Vatern sein’ Tod?“

Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern faßte Wildl’s Hand und führte ihn zum Grabhügel, an dessen einer Seite sie niederkniete.

„Kniee Dich nieder auf der andern Seite!“ sagte sie feierlich. „Leg’ Deine Hand auf’s Grab und sag’ – wenn Du es an dem Grab und in der Stunde sagen kannst – leg’ Deine Hand auf’s Grab und sag’: Vater, ich bin unschuldig an Deinem Tod!“

Ohne Widerstreben that Wildl, wie sie forderte.

„Vater,“ sagte er, „hör’s hinunter in Dein Grab! Ich bin unschuldig an Deinem Tod.“ Sein Ton war ernst und feierlich, und wie zur Bestätigung erhob sich ein Luftstoß und der Kranz am Kreuze rauschte, daß es sich melodisch anhörte, wie ein Ruf der Versöhnung.

„O dann, dann ist ja Alles gut,“ rief das Mädchen in gerührter Freude. „Dann red’ ich nichts mehr von ‚B’hüt Gott!‘ sagen; nachher g’hör’ ich Dein mit Leib und Seel’, wie ich Dir’s versprochen hab’.“ Ueber dem schmalen Hügel hinweg reichten sie sich die Hände, und Wildl drückte den kleinen Ring an die Lippen.

„Ja,“ rief er, „jetzt bleibt das Ringl da in Ewigkeit, in alle Ewigkeit.“

„O, wenn uns der Vater jetzt sehen könnte!“ begann Engerl nach einer Weile. „Du denkst gar nicht, wie eigen Alles zugegangen ist und wie gut der Vater es mit uns im Sinne gehabt hat. Wenn ich Dir nur Alles erzählen dürfte! Aber er hat mein Wort mit hinunter genommen in’s Grab, und das halt’ ich ihm, so gut ich Dir Wort halten will.“

Die Kirchhofsthür rauschte, und der Meßner kam über den Friedhof geschritten, um in der Kirche das Ave Maria zu läuten. Um nicht gesehen zu werden, schlüpften die Beiden in’s Beinhaus und saßen in unerwartetem Liebesglück auf der Betbank, wo Wildl erst in so tiefem Leid gesessen. Das Dunkel verhüllte ihren Augen die kahlen hohläugigen Schädel, in denen einst auch ein Gehirn gedacht, die hohlen Knochen, in denen einst ein Mark gezuckt, und vom Thurme scholl das Geläute des Abends, Ruhe verkündend, jene Ruhe, deren die Geschiedenen schon für immer theilhaftig waren und die auch die Herzen der Liebenden wie eine Ahnung umschwebte.

Die lichtlose Stille hinderte sie nicht, das Buch der Erinnerung zu durchblättern. Wildl erzählte seine Erlebnisse im Gefängnisse, Engerl ihren schweren Gang in’s Himmelmoos und ihr Gespräch mit dem Vater; sie erzählte nicht unwahr, aber mit jener Zurückhaltung, die sowohl ihr eigenes Zartgefühl wie das Gelöbniß erheischte, das sie dem Todten gegeben. Die Thatsache der Versöhnung, das Verschwinden des Hasses genügte – was die Ursache dieses Hasses gewesen, das war für Wildl gleichgültig und sollte für ihn ein Geheimniß bleiben, das Engerl nur mit dem Seligen theilte.

[485] Natürlich baute ihnen die Erinnerung bald eine Brücke, welche sie in die unerwartet freudige Gegenwart wie auf ein mitten im Strome liegendes Eiland führte und ihnen jenseits das Gestade der Zukunft zeigte, schön und klar wie einen beginnenden Frühlingsmorgen voll Blattrauschen und Blüthenduft.

Dennoch waren es die Gedanken an die Zukunft, welche an dem so sonnenheitern Horizont rasch einige Wolken des Unmuths und Zwiespalts emporsteigen machten.

Engerl wollte durchaus nichts davon hören, als Wildl von ihrem Einzuge auf dem Himmelmoose und von der Art begann, wie sie ihr Haus- und Heimwesen dort einrichten würden; bei der bloßen Erwähnung schrak sie in Wildl’s Armen schaudernd zusammen und suchte sich von ihm los zu machen. „Nein, nein,“ rief sie, „das mußt Du nit verlangen von mir. Ich glaub’ jetzt an Dich, Wildl, und thät’ meine Hand für Dich in’s Feuer legen, daß Du unschuldig bist, aber die Leut’, die Leut’ glauben’s nit. Ich hab’s oft genug hören müssen in meine eigene Ohren hinein, daß sie’s nit glauben. Der Verdacht thät auf uns liegen bleiben, wie wenn man ein Zeichen in einen Baum einbrennt; sie thäten mich und Dich von der Seiten und über die Achsel anschaun – verlang’ von mir, was Du willst, Wildl – nur das nit! Das thät ich nit aushalten.

„Aber wie kommst mir denn vor!“ sagte Wildl erstaunt. „Was sollten wir denn sonst thun?“

„Wie Du fragen kannst!“ erwiderte sie. „Was ich allein hab’ thun wollen, das thun wir mit einander – wir wandern aus; wir gehn über’s Meer.

„Was fallt Dir ein!“ rief Wildl in unverhohlenem Unmuth und wollte sich erheben. „Da müßt’ ich das Himmelmoos verkaufen, den Prachthof, wo ich daheim bin, wo mein Vater gehaust hat, mein Ahnl und –“

Das Mädchen zog ihn schmeichelnd auf die Betbank zurück und flüsterte mit ihrem zärtlichsten Tone: „Das wirst thun müssen, Wildl, aber hast Du’s denn nit schon thun wollen? Weißt Du’s noch, wie wir auf dem Rain bei der Rundcapellen gesessen sind – weißt Du’s noch, was Du damals geredet hast?“

„Ich hab’s nit vergessen, aber das war etwas ganz Anderes. Dazumal hab’ ich so geredt, um dem Unrecht auszuweichen, das mir der Vater hat anthun wollen. Jetzt will man mir wieder Unrecht thun und mich von Haus und Hof treiben – das leid’ ich nit: ich will mich nit zwingen lassen, jetzt ebenso wenig, wie dazumal.“

„Das ist nit Dein Ernst – das kann nit Dein Ernst sein,“ sagte das Mädchen und haschte nach seiner wie drohend erhobenen Hand.

„Und warum kann es nicht sein?“ erwiderte er, sich unsanft losmachend. „Ich kann wohl und muß sogar – ich muß sogar aus demselben Grunde, aus welchem Du mich forthaben willst. Wenn ich ging’, würden alle Leut’ sagen, daß ich mich fürchte, daß mein Gewissen mir keine Ruhe ließ auf dem Hof, bleib’ ich aber ruhig, dann müssen sie es mit Händen greifen, daß ich mich nicht fürchte und daß ich keine Ursach’ hab’, mich zu fürchten.“

„Und Du kannst doch nicht – wir alle zwei können nicht,“ begann Engerl begütigend wieder. „Und wenn’s auch nit wegen der Leute wär’; wir selber könnten an dem Ort, wo ein so großes Unglück geschehen ist, keine rechte ruhige Stund’ haben – ich mein’ es müßte grauslich sein; wenn wir aber fort gehn, bleibt das Alles im Hof zurück: wir können ein vergnügtes und glückliches Leben führen, wo man uns nit kennt, wo wir zwei allein sind, allein mit unserm Herrgott und unserem guten Gewissen – Du mußt Dich nicht in den Trutz hineinreden,“ fuhr sie, sich an ihn schmiegend, fort, „Du hast denselben Trutz in Dir, wie Dein armer Vater.“

„Mein Vater,“ entgegnete Wildl, „hat nur überall sein Wort gehalten: das ist keine Schand’, und das will ich auch thun …“

„Dann muß man sich halt besinnen, eh’ man sein Wort giebt, und Du magst ein solches Wesen taufen, wie Du willst – glücklich hat’s Deinen Vater nicht gemacht … Und glücklich,“ setzte sie hinzu, da er unmuthig schwieg, „glücklich wird es Dich auch nicht machen.“

„Ich will’s darauf ankommen lassen.“

„So thu’s – geh’ Deinen Weg! Ich geh’ dann den meinigen. Ich bin ein einfaches Mädel, das nit viel gelernt hat, aber ich hab’ eine Stimm’ in mir – da drinnen unterm Brustfleck; die hat mir noch nie das Unrechte eingesagt, drum will ich ihr auch jetzt folgen. Und drum sag’ ich: ich geh’ nicht als Bäurin auf den Himmelmooserhof, aber ich geh’ mit Dir, wohin Du willst. In alle die wilden Länder, von denen ich gehört und gelesen hab’. Und wenn wir dort keinen Pflug hätten und wenn ich den Acker mit den Händen umgraben müßt’ – ich lass’ nit von Dir.“

„Und wenn ich Dich jetzt im Ernst fragen thät’ – ob Du nicht bei mir bleibst?“

„An mir ist das Fragen, nicht an Dir. – Ich hab’ Dich schon gemahnt, wie wir am Tag vor dem Unglück auf dem Capellenrain beisammen gesessen sind. Damals hast Du mir freiwillig Dein Wort gegeben, Du wolltest um mich den Hof verschmerzen und in die Welt gehn, um eine Heimath zu suchen für uns zwei – war’s nicht so? Wenn ich Dich nun fragen thät, ob Du jetzt Dein Wort halten oder von mir lassen willst?“

„Engerl!“

„Es ist nicht anders – damals freilich hast Du keine Hoffnung auf den Hof gehabt; damals ist es Dir wohl nit so schwer gefallen, ihn aufzugeben, als jetzt, wo er Dein Eigenthum ist. Das ändert freilich viel – es kommt jetzt nur auf Dich an, was Dir mehr gilt, der Hof oder ich, denn ich kann nit anders, und wenn ich Dir’s auch nit so recht auseinander legen kann – ich spür’s inwendig, daß ich nit anders kann. Besinn’ Dich nit lang und sorg’ Dich nit etwa um mich! Ich werd’ Dir nit bös sein und werd’s verwinden mit der Gotteshilf’. Ich hab’ mich schon einmal in Gottes Willen ergeben gehabt und hab’ verzicht’ auf Dich, wie ich Dich noch für einen verlorenen Menschen hab’ halten müssen; jetzt werd’ ich’s um so leichter verwinden, weil ich denken kann, daß Du im Himmelmoos reich und glücklich und unschuldig bist. Drum red’,“ fuhr sie fort und erhob sich. „Du mußt Dich entschließen – so thu’s geschwind! Es will sich ohnedem nit schicken, daß ich so lang mit Dir da allein bin, wenn es auch ein heiliger Ort ist. Entschließ’ Dich! Du hast die Wahl zwischen dem Himmelmoos und – mir.“

Es war kein leichter Kampf, den Wildl zu bestehen hatte, aber die Liebe zu dem Mädchen war ihm so tief in die Seele gewachsen, daß der Gedanke, den Hof aufzugeben, mit jedem Augenblick an seiner ersten Furchtbarkeit verlor – sah er ihr doch an und wußte, daß sie bei ihrem Vorsatze bleiben würde, und war doch andrerseits das Bild einer neu zu wählenden Heimath ihm allmählich ein so vertrautes geworden, daß es lichtvoller und farbiger vor ihm stand, als die verdüsterte, ohne sie vollends in kalte Dämmerung versinkende Heimath.

„Du kannst Recht haben, Mädel,“ sagte er nach einer Weile, „ich bin doch schon eine gute Zeit auf dem Hof, aber niemals ist mir noch zu Muth gewesen, als wenn ich daheim wäre; immer hat mir etwas gefehlt, und das bist Du. Ja, ich mach’ es wie mein Vater, und was ich Dir an der Capelle versprochen hab’ – ich halt’s. Ich halte mein Wort. Gleich morgen geh’ ich zum Vorsteher und red’ es mit ihm ab wegen des Verkaufens – und wie das geschehn ist, auf und fort miteinander in die Welt!“

„Ich hab’ es ja gewußt,“ sagte Engerl, sich zärtlich an ihn schmiegend, „mein Herz hat mir gesagt, daß Du nicht von mir lassen wirst, und es soll Dich nit reuen, und ich will Dir danken dafür all meine Lebtag. Aber so geschwind geht es mit dem Fortgehn nit.“

„Was wär’, das uns aufhalten könnt?“

„Du darfst nit im Verdruß fortgehn. Du mußt erst Abschied nehmen von der alten Bas’, der Judika, die ihr ganzes Herz an Dich gehängt hat.“

„Sie hat es aber auch gar geschwind und leicht losgemacht und mit fortgenommen … Ich will nichts mehr hören von ihr.“

„Red’ nit so, versünd’ Dich nit an der alten treuen Person, die leicht mehr Herzweh ausgestanden hat als wir alle miteinander! Wenn Du mir ein bissel gut bist, darfst Du nit so fortgehn. Du mußt sie aufsuchen, mußt Abschied von ihr nehmen und für sie sorgen.“

„Du bist halt mein wahrhaftiges Engerl,“ rief Wildl sie an sich ziehend, in weichem Tone, „ich muß Dir in Allem den Willen thun. Aber wie soll ich sie finden? Ich weiß ihren [486] Aufenthalt nicht; es ist gerade, als wenn sie sich verstecken wollte, damit ich ihr ja nicht mehr unter’s Gesicht komme … Aber richtig, da fällt mir ein: Der Vorsteher hat mir ja gesagt, wenn ich verkaufen und fortgehn würde, dürfe er mir den Aufenthalt sagen. Gleich morgen muß er mir Aufschluß geben.“

Unweit des Kirchhofs schlug ein Hund an; ein zweiter antwortete; bald regte sich auch ein dritter. Auf der Straße wurden Stimmen und näher kommende Schritte laut.

Hastig zog Wildl das Mädchen an sich und zu einer Stelle hin, wo die Mauer, etwas niedriger und theilweise eingefallen, der Erneuerung harrte, die ihr mit dem Frühling zu Theil werden sollte. Rasch hatte er sie über die Lücke hinaus gehoben; rasch schwang er sich selber nach und eilte zwischen den dunklen Zäunen der engen Dorfgasse einer Blöße zu, wo dieselbe zu einem nahen Tannenwäldchen führte. Sie hatten eben nur noch Zeit, ein Zusammentreffen für den andern Tag zu verabreden; dann eilte Engerl dem Gehölze zu, hinter welchem die einzelne Hütte lag, in der sie verborgene Gastfreundschaft gefunden hatte. Wildl kehrte um, dem nahenden Rufen und Gebell entgegen.

Es war der Nachtwächter des Dorfes mit Laterne und Hund – der Hund war des Gerichtsdieners Tiras, den derselbe im Aerger über die unziemliche Vertraulichkeit mit einem Malefikanten, wie dem Wildl, verkauft hatte und der jetzt den Wächter auf seinen nächtlichen Wanderungen zu bewachen hatte.

„Halt – wer da?“ rief der Mann, indem er die Laterne empor hob, daß ihr voller Schein Wildl’s Angesicht beleuchtete.

„Gut Freund!“ war dessen Antwort. „Kennst Du die Leute vom Dorf nicht, daß Du sie anschreist und anhältst wie Spitzbuben?“

„Was – Ihr seid’s? Der Himmelmooser?“ rief der staunende Wächter und fällte die rostige Hellebarde gegen ihn. „Was thut denn Ihr noch so spät auf der Gasse und obendrein in einem solchen Winkel? Ihr solltet schon lang daheim sein. Ihr wißt wohl, daß Ihr unter Aufsicht steht. – Also marsch! Ihr seid mein Arrestant – marsch mit mir zum Vorstand!“

„Geh’ mir aus dem Wege, alter Fax, und fuchtle mir nicht mit dem Ding da vor der Nase herum!“ rief Wildl. „Einen schönen Gruß an Deinen Vorsteher und sage ihm, morgen werd’ ich ihm schon meine Aufwartung machen – aber das ist das letzte Mal.“

Damit hatte er die Hellebarde ergriffen und den sich daran klammernden Wächter in den Schnee geschleudert, daß ihm die zerbrechende Laterne erlosch und er in seinem dicken Mantel mühsam sich empor zu arbeiten strebte. „Huß, hussa!“ rief er unter einer Fluth von Schimpfreden. „Huß, Tiras, fass’ an!“

Aber der Hund hatte über dem Wiedersehn des alten Bekannten alle Abrichtung vergessen und sprang, statt ihn zu packen, heulend und wedelnd um den Flüchtling herum.

„Engerl hat doch Recht,“ rief dieser vor sich hin, „ich muß fort – es thut nicht gut daheim.“

Einige Stunden vom Dorf und vom Himmelmooser Hof entfernt, that sich zur Seite der Straße in die angrenzenden Berge hinein ein Bruch auf, dessen röthlich gesprenkeltes Gestein nicht nur in der Nachbarschaft beliebt, sondern weithin in’s Land zu Bauten wie auch zu Kunstwerken gesucht war. Das Gestein trat in einer tiefen Schlucht zu Tage, welche allmählich durch Ausbeutung erweitert worden war und aus welcher eine klare Quelle in starkem Guß und Fall hervorrauschte, die Säge und die Mühle treibend, in welcher die Blöcke zu Tafeln zersägt, die Arbeiten gefertigt und die Abfälle zu Spielkugeln für Kinder, sogenannte Schusser, verarbeitet wurden. Es war in einer Zeit, wo solche Einrichtungen noch zu den Seltenheiten gehörten und wo die Wasserkräfte der Berge beinahe unbenützt versprudelten und keinen andern Zweck zu haben schienen, als durch ihr Stürzen und Rauschen die Anmuth der Landschaft zu erhöhen.

Im Eingange des kleinen Thaleinschnittes, vor der Mühle, Säge und der Werkhütte der Steinmetze, lag ein ansehnliches Gebäude, das Wohnhaus des Bruchbesitzers, von angenehmen und etwas städtischen Formen, wie sie der Landmann mit dem Namen „herrisch“ zu bezeichnen pflegt. Obwohl Gegend und Witterung nicht geeignet waren, von der Zucht der Blumen oder Gartengewächse besondere Ausbeute hoffen zu lassen, war das Gebäude doch von einem Stacketzaun und einer kleinen Gartenanlage wie von einem Rahmen eingefangen, in welchem während der kurzen Sommerzeit Rittersporn und Gelbveiel, Schwertl und Sonnenblume, hie und da auch einige Gemüsepflanzen den Raum sich streitig machten. An der Wand rankte sich ein Rebstock heran, welcher jedes Jahr regelmäßig seine Trauben ansetzte, die aber ebenso regelmäßig in keinem Jahr zur Reife kamen. Auch der tiefe Winter konnte dem Hause und seiner Umgebung nicht völlig das Gepräge der Wohnlichkeit und rüstigen Thätigkeit nehmen; es war, als ob dasselbe aus den klaren Fenstern wie aus verständigen Augen heraussähe, und wer auf der Straße des Weges kam, mußte sich unwiderstehlich angezogen fühlen und konnte den Wunsch nicht unterdrücken, statt auf der frostknarrenden Schneebahn wandeln zu müssen, in der hellbeleuchteten Stube zu sitzen, in welcher gewiß auch gastliche Wärme zu Hause war.

So war es auch in der That. Der große grüne Kachelofen war tief in die Ecke der geräumigen Stube hineingestellt, die er vollständig beherrschte, als wenn er dadurch zeigen wollte, daß er in dem kühlen Bergwinkel doppelt an seiner Stelle wäre. Derselbe war an zwei Seiten von Bänken umgeben, welche auf der einen an den großen Tisch stießen, der zu den Mahlzeiten der Hausgenossen bestimmt war; auf der entgegengesetzten Seite befand sich die sogenannte Hölle, eine zwischen Ofen und Zimmerwand angebrachte, erhöhte Bank, für diejenigen bestimmt, welche etwa an einem Gebrest litten oder besonders ausgefroren von der Arbeit heimkamen. Unweit davon führte eine Thür in die Küche, während gegenüber eine andere in den Hausgang mündete.

Der Tisch war schon für das Abendessen vorbereitet, aber noch waren die Plätze leer; nur Frau Judika saß auf der Bank, emsig wieder mit ihrem Strumpf beschäftigt, der jeden Augenblick, wo sie die Hände frei hatte, ausfüllen mußte. Es war auch eine Arbeit, zu welcher sie nicht vieles Licht bedurfte, und die über dem Tische hängende Glaskugel, in welcher ein Oellämpchen brannte, verbreitete eben nur so viel Licht, als nöthig war, die Gegenstände in der Stube zu unterscheiden.

Die Alte bedurfte es auch nicht. Die Strickerei mit sammt den Händen war ihr in den Schooß gesunken; sie regte sich nicht und saß, Rücken und Kopf an den Ofen gelegt, mit geschlossenen Augen da, gleich einer Schlafenden oder gleich Jemand, der eine schwere Krankheit durchgemacht und sich nun von seiner Mattigkeit zu erholen beginnt. Die Frau hatte wirklich das Aussehen einer Kranken; war auch ihr Antlitz schon lange eine Musterkarte von Falten gewesen, die blühende Gesichtsfarbe hatte zu dem schneeweißen Haar sehr gut gelassen und ihr ein Ansehen gegeben, welchem die Rührigkeit ihrer Geberden nicht widersprach; jetzt war sie bleich; die Fältchen um die Augen waren zahlreicher geworden, und diese selbst tiefer eingesunken. Der Sturm, der über’s Himmelmoos dahin gebraust war, hatte sie offenbar nicht minder hart getroffen, als die Uebrigen; war sie doch sogar, wie es bei einem Wirbelwind zu geschehen pflegt, weit von demselben hinweggeschleudert worden. Dennoch war sie in Wirklichkeit weder eingeschlummert noch krank. Was auf ihrem Antlitze hing, wie ein darüber gebreitetes Netz, war der Ausdruck gedankenvollen Grübelns, das dahinter hockte, fortwährend sich regend und arbeitend, wie eine rastlose Spinne; es war das Gepräge eines Unternehmens, das ihre ganze geistige und körperliche Thätigkeit in Anspruch nahm und dadurch die Spannkraft Beider aufrecht erhielt.

Hastig richtete sie sich auf, als die Thür sich öffnete und der Herr des Hauses eintrat, ein Mann in den besten Jahren, dessen Gestalt man wohl ansah, daß er geübt und fähig sei, Hammer und Fäustel zu schwingen. Die große, weiße Staubschürze, welche bis über die Brust reichte, zeigte, daß er aus der Werkstätte kam und das Geschäft ihm keine Nebensache und die Arbeit seine Lust war.

[487]

In einer nicht geringen Zahl von Künsten und Fertigkeiten sind die Chinesen, auf die wir uns oftmals bemüßigt finden, mit völlig unberechtigter Geringschätzung herabzusehen, uns nicht nur der Zeit nach weit vorausgeeilt, sondern lassen auch heute noch unsere Industrie weit hinter sich. Wir brauchen nur an das Porcellan und Schießpulver, an Metallmischung und Metallfärbung, an die Papier- und Seiden-Manufactur, an eingelegte und Lackarbeiten zu erinnern, um unser Gerechtigkeitsgefühl anzuregen. Auf der vor

einigen Monaten in Berlin veranstalteten chinesisch-japanesischen Ausstellung konnte man sich von jenem Vorurtheil gründlich heilen und mit staunenden Blicken die Erzeugnisse einer Reihe von Kleinkünsten bewundern, vorwiegend dazu bestimmt, das Leben reizvoller zu gestalten und jenem „höchst nothwendigen Bedürfniß, welches man Ueberfluß nennt“, dem Luxus, zu dienen, tausend kleine, in unseren Werkstätten unnachahmliche Meisterwerke der Geduld und Geschicklichkeit eines eigenartigen, aber nicht reizlosen Geschmackes. Selbst so einfach scheinende Dinge, wie ihre Metallgüsse und Metallzusammensetzungen bieten unserer Technik immer noch Räthsel in Fülle, trotz unserer fortgeschrittenen Metallchemie; es ist hier eben Probiren über Studiren gegangen, und gerade in kleinen Kunstgriffen und Handwerks-Geheimnissen scheinen diese mongolischen Metallkünstler, die wahrscheinlich die ältesten Metallbearbeiter der Welt sind, selbst den listigen und verschlagenen, in geheimen Künsten wohlbewanderten Zwergen der nordischen Sage und den Telchinen, jenen metallkundigen Schwarzkünstlern auf Creta und Rhodus, den Rang abzulaufen. – Ein hübsches Stückchen von dieser uralten telchinischen Schmieds-Verschlagenheit bieten die immer seltener werdenden chinesischen Zauberspiegel dar, bei deren Untersuchung selbst gebildete Leute auf die Idee kommen können, daß es dabei „nicht mit rechten Dingen“ zugehe. Es sind dies meistens kreisrunde metallene Handspiegel, welche die Figuren, chinesischen Schriftzeichen und geheimnißvollen Charaktere, die auf ihrer Rückseite in erhabener, eingelegter oder eingravirter Arbeit dargestellt sind, mit aller Deutlichkeit in dem von der Vorderfläche auf eine weiße Wand gespiegelten Sonnenschein darstellen. Die Figuren erscheinen auf der Wand entweder als Schattenbilder auf leuchtendem Grunde oder als lichte Figuren auf dunklerer Fläche, aber obwohl sie vermittelst der Spiegelfläche auf die Wand geworfen werden, ist auf derselben nicht das Mindeste von ihnen zu bemerken, man mag diese wenden und betrachten, wie viel man will. Und von der Rückseite können sie doch offenbar nur durch Hexerei auf die Wand kommen.

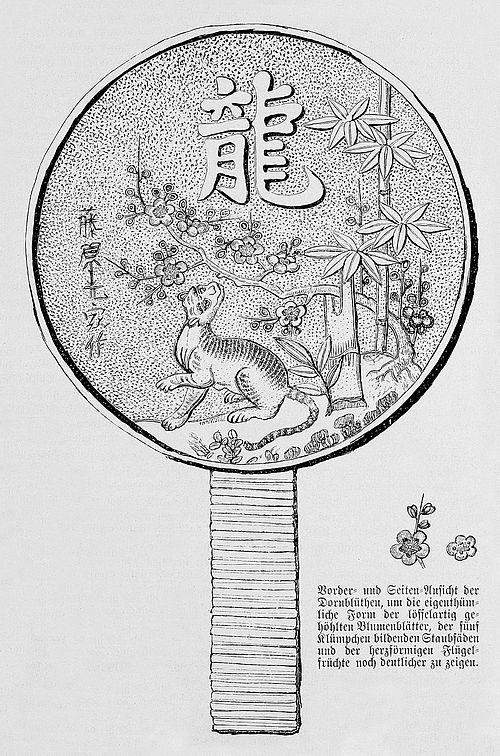

Der Schreiber dieser Zeilen hatte kürzlich Gelegenheit, diese seltsame und im höchsten Grade überraschende Wirkung an einem im Besitze des Herrn Director L. Sentker in Berlin befindlichen Spiegel dieser Art zu studiren, und um dem Leser einen Begriff von diesen nur in wenigen Exemplaren nach Europa gekommenen Curiositäten Ostasiens zu geben, fügen wir dieser Skizze ein Facsimile der Rückseite des Spiegels bei, welche das auf der Wand erscheinende Bild in gegossenem Relief darstellt. Das Material ist eine gelbliche Bronze, die auf der schwach convexen und daher etwas verkleinernden, aber ein sehr reines Bild gebenden Spiegelfläche mit einer dünnen, silberweißen Metallschicht überzogen ist. Die Dicke des Randes beträgt drei Millimeter, aber da dieser Rand anderthalb Millimeter über die Bildfläche emportritt, beträgt die allgemeine Dicke der Scheibe nur noch ebenso viel, sodaß sie sich sehr leicht und bequem als Toilettenspiegel an dem mit Bambusfaser umwundenen und angegossenen Stiele handhaben läßt. Die Rückseite zeigt auf rauh gekörntem Grunde in niedrigem Relief den berühmten chinesischen Drachen Lung, der sich unter einem blühenden Dornstrauche und neben einigen Bambusstämmen auszuruhen, respective zu ergehen geruht.

Dieser Drache Lung, der bald als Hirsch, bald als Pferd, schuppiges Reptil oder wie hier als Tiger dargestellt wird, bietet keine Berührungspunkte mit dem scheußlichen, gefürchteten und feuerspeienden Drachen der griechischen und deutschen Sage; er ist in den Augen der Chinesen vielmehr das verehrungswürdigste und barmherzigste aller Wesen, und jeder echte Sohn des himmlischen Reiches würde es sich zum unsterblichen Ruhme schätzen, ein alter oder junger Drache genannt zu werden, wenn dieses unendliche Glück überhaupt einem andern Sterblichen zu Theil werden könnte, als dem Kaiser. Die Selbstherrscher des Reiches der Mitte leiten sich nämlich höchstselbst von der allerheiligsten Drachenbrut ab und die ersten, klügsten und wohlthätigsten Fürsten dieser Dynastie besaßen selbst Drachengestalt. Dieser eigentliche heilige Drache der Chinesen, für welchen der unseres Spiegels nur wie ein Sinnbild erscheint, wird mit Hirschgeweihen, Ochsenohren, Kameelkopf, Schlangenhals, Tigerfüßen, Adlerkrallen und Fischschuppen dargestellt; er thront hoch oben in der Luft und betritt nur dann einmal die Erde, wenn etwas ganz Außerordentliches geschehen soll. Er ist aber trotz seines schlimmen Aussehens so fromm und liebenswürdig, daß er jedem Wurm und Insect, denen er begegnet, aus dem Wege geht, um sie nicht zu zertreten.

Daß das Bild auf unserm Spiegel wirklich diesen frommen und Glück bringenden Drachen darstellen soll, beweist das darüber [488] stehende große Wortbild, das Zeichen des heiligen Drachen (Lung), welches in Guß so stark hergestellt worden ist, daß es ebenso wie der Rand der Hinterseite gleichmäßig platt geschliffen werden konnte, ohne daß die übrigen Reliefs von dem Schleifsteine erreicht wurden. Neben dem Bilde befindet sich eine Zeile chinesischer Schrift, deren Inhalt wahrscheinlich einen Glückwunsch oder magischen Spruch bildet, denn in der Regel verschenkt man diese Spiegel als Glück, Gesundheit und Schönheit erhaltende Toilettengeräthe. So sah z. B. der berühmte Chinologe Stanislaus Julien in dem Besitze des Baron la Grange in Paris einen derartigen Votivspiegel, in dessen Widerschein man die chinesischen Zeichen cheou (langes Leben) und fou (Glück) lesen konnte, die auch auf der Rückseite, aus hellerem Metall eingelassen, hervortraten. In dem Widerscheine des abgebildeten schwach convexen Spiegels erkennt man deutlich den Drachen unter dem blühenden Dorn, und ebenso tritt der Drachenbuchstabe deutlich hervor, Alles hell auf schattigem Grunde. Die Helligkeitsunterschiede sind ungefähr wie die der Mondscheibe und ihrer Flecken, aber die Zeichnung erscheint in schärferen Umrissen, und wenn man mit dem Spiegel von der Wand zurücktritt, sodaß das Bild an Größe wächst, verliert es nichts von seiner Erkennbarkeit, bis die reflectirte Lichtmenge der unsichtbaren Spiegelzeichnung zu sehr zerstreut wird.

Die Chinesen nennen diese Spiegel Théou Kouang-Kien d. h. wörtlich: „Spiegel, welche das Licht durchlassen“, weil es nämlich den Anschein hat, als ob das auf der Hinterfläche angebrachte Bild die Metallmasse durchdringe, um von der Spiegelfläche an die Wand reflectirt zu werden. Um sich über diese seltsame Erfindung nähern Aufschluß zu verschaffen, schlug der obenerwähnte französische Gelehrte die vorstehende Bezeichnung in einer der mannigfachen Encyclopädieen nach, welche die Söhne der Mitte besitzen. Die Chinesen sind nämlich im Gegensatze zu uns ein Volk, bei welchem der Gelehrtenstand der höchsten und der Kriegerstand der geringsten Achtung begegnet; sie begnügen sich darum nicht mit einem kleinen Meyer oder Brockhaus von fünfzehn bis sechszehn Bänden, sondern besaßen schon, noch ehe bei uns die Buchdruckerkunst erfunden war, große Nachschlagewerke, deren Bände nach Hunderten zählen. In dem sechsundfünfzigsten Bande der Encyclopädie Ke-tschi-king-youen fand Julien die Auskunft, daß diese „Lichtbilder durchlassenden Zauberspiegel“ in China bereits seit unvordenklichen Zeiten angefertigt werden, daß Tschin-kouo, ein Schriftsteller des neunten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, ihrer bereits gedenke, und daß ein älterer Dichter, Kin-ma sie sogar besungen habe.

Es ist daher sehr wohl möglich, daß diese Zauberspiegel und das Geheimniß ihrer Fabrikation bereits in alten Zeiten von Asien nach Europa gekommen, und vielleicht waren die sogenannten Mysterienspiegel der Griechen und Etrusker, deren Rückseite bei ähnlichem Gesammtumriß stets figürlichen Schmuck trug, Nachbildungen derselben. Wenigstens redet der alte römische Schriftsteller Aulus Gellius in sehr verdächtiger Weise von Spiegeln, die bald ein Bild zeigten, bald nicht, und noch wahrscheinlicher gehörten die in den Hexenprocessen des Mittelalters auftauchenden magischen Metallspiegel, auf deren Rückseite geheimnißvolle Zeichen und Teufelsfiguren eingravirt waren, zu diesen Erzeugnissen der asiatischen Schlauheit. Der italienische Geschichtsforscher Muratori erzählt, daß man unter dem Kopfkissen des Bischofs von Verona, welchen Martin della Scala zum Tode verurtheilte, und ebenso im Hause Cola da Rienzi’s magische Spiegel entdeckt habe, auf deren Rückseite das Wort Fiorone stand. Das nennt man „durch die Blume reden“, denn unter der Blume war kein Anderer als der Teufel zu verstehen.

So oft diese Spiegel nun auch bereits von Physikern untersucht worden sind, besitzt man doch noch keine völlig befriedigende Erklärung ihres geheimnißvollen Verhaltens, wie ihrer Herstellung. Nur soviel ist klar, daß wir es mit einem Taschenspielerstück zu thun haben. Denn offenbar haben die erhabenen, eingelegten oder eingravirten Bilder der Rückseite unmittelbar gar nichts zu schaffen mit dem unsichtbaren Bilde der Spiegelfläche, welches sich erst auf der Wand gleichsam verdichtet und in die sichtbare Erscheinung tritt. Mit einem tiefen Verständniß der menschlichen Natur beabsichtigen die schlauen mongolischen Künstler durch jenen Kniff (d. h. durch die sichtbare Wiederholung des verborgenen Bildes der Vordereite auf der Rückseite) nur unsre Phantasie zu erregen und irrezuführen, und soweit ich die Wirkung des seltsamen Spielzeugs auf verschiedene Personen beobachten konnte, wird dieser Zweck selbst bei gebildeten Leuten vollkommen erreicht.

„Aber,“ so fragt wohl der freundliche[WS 1] Leser ungeduldig, „wie verhält es sich denn nun in Wirklichkeit mit diesen schlummernden Bildern der Oberfläche, welche erst die Sonnenstrahlen erwecken und auf die Wand zaubern?“ Der englische Physiker Brewster hatte, ohne einen solchen Spiegel gesehen zu haben, die Vermuthung ausgedrückt, daß es sich dabei möglicherweise um eine Polarisation des Lichtes durch die Zeichnung handeln möge. Ich habe, um diese Vermuthung zu prüfen, den mir gütigst für einige Zeit überlassenen Spiegel auch nach dieser Richtung untersucht, aber das mit Instrumenten, welche das polarisirte Licht ausschließen, bewaffnete Auge vermochte den unsichtbaren Drachen auf der polirten Fläche ebenso wenig auszumitteln, als das unbewaffnete Auge. Man erhält gleichsam den handgreiflichen Beweis unsichtbarer Existenzen. Alles, was man zur Erklärung sagen kann und was unbestreitbar richtig ist, beschränkt sich darauf, daß gewisse Theile der Platte so bearbeitet sind, daß sie mehr (resp. weniger) Licht zurückwerfen, als die umgebenden Theile, obwohl alle Theile eine völlig gleichmäßige Politur und ein gleiches Rückstrahlungsvermögen zu besitzen scheinen. Wie wir sogleich sehen werden, ist es wahrscheinlich eine verschiedene Dichtigkeit des Metalles an den betreffenden Stellen, welche den Effect erzeugt.

Etwas besser unterrichtet sind wir über die Mittel, solche geisterhafte Wirkungen hervorzubringen, sodaß es bei einigem Bemühen nicht schwer fallen würde, dieses in China, wie es scheint, etwas aus der Mode gekommene Spielzeug fabrikmäßig nachzuahmem. Die erwähnte chinesische Encyclopädie erzählt, daß bereits ein älterer chinesischer Forscher Out-sten-sing, der von 1260 bis 1341 lebte, sich vorgenommen hatte, auf jeden Fall hinter das Spiegelgeheimniß zu kommen. Er verfuhr wie die Kinder nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn sie der verborgenen Maschinerie ihrer beweglichen Figuren nachspüren, und zerstörte eines dieser, jetzt wenigstens, ziemlich theuer bezahlten Zauberwerke, indem er es in kleine Stücke zerschlug. Es ergab sich, daß die Drachenfigur, die auch auf jenem Spiegel die Hauptrolle gespielt hatte, in dem feineren Kupfer der Spiegelfläche ausgehoben und aus gröberem Metall wieder eingesetzt worden war, worauf man die gesammte Fläche mit einer dünnen Bleischicht überzogen und polirt hatte. Der hier abgebildete, aus einer Art Tombak gegossene Spiegel zeigt in der That einen solchen dünnen, weißen Spiegelüberzug, der aber sicher nicht aus Blei besteht, sondern wahrscheinlich in Form eines Amalgams aus Blei, Zinn und Quecksilber, vielleicht mit etwas Silber aufgerieben und dann polirt worden ist. Bei der Dünnheit des Spiegels muß ich daran zweifeln, daß die im Widerscheine sichtbaren Figuren aus anderem Metall in die Vorderfläche eingesetzt sein können, muß diesen Punkt indessen dahingestellt sein lassen, da ich das heroische Prüfungsmittel des alten Chinesen nicht in Anwendung bringen konnte.

Uebrigens giebt es andere Methoden, auf spiegelnden Metallflächen Reflexionsunterschiede hervorzubringen, die das Auge direct nicht zu erkennen vermag und die doch deutlich im zurückgeworfenen Lichte erscheinen. Brewster vermochte durch leichtes Graviren oder Anätzen Figuren auf glatten Metallflächen zu erzeugen, die durch anhaltendes Poliren zum Verschwinden gebracht wurden, aber, wie die Bilder im Zauberspiegel, im Widerschein sichtbar blieben. Er konnte das Phänomen ferner durch Glasplatten nachahmen, auf deren Rückseite er Figuren mit durchsichtigem Firniß entwarf. Wahrscheinlich läßt sich dieselbe Wirkung durch Pressung von Metallflächen mit Stempeln und nachheriges Abschleifen und Poliren erreichen, denn gepreßte Münzen zeigen einige analoge Erscheinungen. Es ist den meisten Münzensammlern bekannt, daß bis zur Unkenntlichkeit abgegriffene Münzen, wenn man sie auf einem Metallbleche im Dunklen zum Glühen erhitzt, plötzlich das vorher unsichtbare Gepräge leuchtend auf dunklem Grunde oder auch umgekehrt zeigen, je nachdem sich die Oxydschicht auf den durch den Stempel verschieden stark verdichteten Theilen bildet. Durch ähnliche Ursachen erzeugte Dichtigkeitsunterschiede erscheinen auch im Widerschein polirter Metallflächen, z. B. glatter Knöpfe. Professor Pepper, welcher in dem Londoner polytechnischen Institute den Widerschein derartiger mit elektrischem Lichte beleuchteter Zauberspiegel gezeigt und eine ähnliche Meinung über [489] ihre Herstellung geäußert hatte, erzählt, daß ein englischer Messingarbeiter, der seinen Vortrag mit angehört hatte, zu ihm gekommen sei und ihm eine Nachahmung des Kunststückes gezeigt habe. Er hatte auf einer gewöhnlichen Messingplatte mit einem Figurenstempel dreimal genau dieselbe Stelle geschlagen und jedesmal wieder abgeschliffen und polirt. Erst nach der dritten Stempelung erschien das direct unsichtbare Bild deutlich erkennbar im Widerschein. Es giebt also wahrscheinlich mehr als einen Weg, die chinesischen Zauberspiegel, deren Geheimniß so geringfügig, wie ihre Wirkung überraschend ist, zu erzeugen.

Im Begriff von dem während der vorjährigen Ausstellung so glänzend besuchten Philadelphia nach New-York zurückzukehren, befand ich mich auf dem Wege nach dem Bahnhofe, als ich, wie man in Schlesien sagt, mit einem Bekannten „das Plaudern kriegte“ und eine Fuhrgelegenheit nach der andern vorübergehen ließ. Da endlich kommt ein seltsames Ding unheimlich still daher. Ein Straßenbahnwagen, fast aussehend wie ein gewöhnlicher, nur daß er sich ohne alle äußerlich sichtbare Bespannung vorwärts bewegt. Das war einer von den sechs vorläufig zur Probe eingeführten Straßen-Dampfwagen, und die Gelegenheit, auf dem seltsamen Fuhrwerk nach dem Bahnhofe zu gelangen, war zu verführerisch, um mich nicht die Unterhaltung abbrechen zu lassen, es dem Andern anheimstellend, sie als Monolog und auf eigene Rechnung fortzusetzen. Ein Wink, und das curiose Fahrzeug hielt mit einem Gehorsam still, den ihm weder ein Pferd, noch ein Mensch oder sonstiges Zugthier nachthut. Und ebenso prompt setzte es sich auch wieder in gemächliche Bewegung, sobald der Fuß den dazu bequem angebrachten Tritt erreicht hatte.

Dieses Locomobile, welches mit einem Dampfdruck von hundertundzwanzig Pfund arbeitet, kann augenblicklich auf alle Grade der Geschwindigkeit regulirt werden, und in soweit dürfte das Problem, den Dampf statt der Zugthiere auf belebten Städte-Straßen anzuwenden, gelöst sein. Ob es aber auch ebenso sicher sei als gewöhnliche Fuhrwerke, ist wohl noch eine Frage der Zeit; denn bei Terrain-Steigerungen muß die gesammte Dampfkraft benutzt werden. Wenn es da einmal, „wo Gott für sei“, ein Unglück giebt, so dürfte es bei dem beengten Raume schwierig werden, sich vom Schrecken wieder zu „sammeln“. Ich wenigstens würde, falls ich Aussicht auf öftere derartige Fahrten hätte, mir der Vorsicht halber jedes einzelne meiner Gliedmaßen mit meinem Vor- und Zunamen nebst Wohnung tätowiren lassen. – Der vordere Theil des Waggons ist auf etwa drei Fuß Länge durch eine Zwischenwand von den Passagiersitzen getrennt. Während sich nun die Maschine unter dem Fußboden hinzieht, befinden sich in jenem vorderen kleinen Raume der Dampfkessel, die Kohlen und sonstigen Utensilien sammt dem Maschinisten. Dieser, das Bremsrad vor sich, auf schmalem Sitze zwischen dem Kessel und der rechten Seitenwand eingepfercht, sitzt buchstäblich auf Kohlen und hat dicht zu seiner Linken den etwa vier Fuß hohen und dritthalb Fuß breiten, also mächtigen Topf mit heißem Wasser, eine sehr warme Situation, auch abgesehen von der Juni-Temperatur von mehreren zwanzig Graden. Leider bin ich in der Kochkunst nicht bewandert genug, um zu sagen, ob Einer dabei mit der Zeit geröstet, geschmort oder wie sonst zugerichtet herauskommt, aber so viel weiß ich: ein ganz roher Mensch kann dieser moderne Dampf-Schwager schon jetzt nicht mehr sein.

Daß sich ein Theil dieser angenehmen, trockenen Wärme, mit etwas brenzlichem Geruche, auch dem Passagierraume mittheilt, versteht sich von selbst, und darum dürfte sich das Ganze für den Winter eher empfehlen, als für den Sommer. Gegen kalte Füße jedoch giebt es schwerlich ein probateres Mittel, was ich auf Verlangen gern bescheinigen will; denn die meinigen werden schon in Folge dieser einen Fahrt wohl schwerlich je wieder kalt werden. Uebrigens wäre, im Ganzen genommen, die Reise befriedigend von Statten gegangen, wenn nicht unterwegs, in Folge eines der hier so beliebten blinden Feuerlärme, die Wasserschläuche quer gegen die Schienen gelegt und wir dadurch so lange aufgehalten worden wären, bis der Feuerlärm glücklich wieder gelöscht war. Schließlich kamen wir doch am Bahnhofe an. Daß hier jedoch nicht allein der Schnellzug, sondern auch der eine halbe Stunde später gehende Personenzug bereits abgegangen waren, versteht sich von selbst. Ja, ich hatte nicht einmal mehr das Nachsehen, denn auch dazu waren sie beide schon viel zu lange fort.

Nun gehöre ich zu jener bevorzugten Minorität der New-Yorker, welche, Angenehmes mit Nützlichem verbindend, das ganze Jahr hindurch in der vorstädtischen Sommerwohnung bleiben. Im Vertrauen gesagt: wegen der theuren Stadtmiethen. Ich kann also nur solche Züge benutzen, welche in New-York noch vor Abgang der letzten Fahrgelegenheit nach meiner Heimath „im engeren Sinne“ anlangen. Indeß, die hiesigen Eisenbahn-Compagnien haben auch hierfür gesorgt, und um ihre Passagiere vor Hôtel-Rechnungen oder nächtlichen Promenaden zu bewahren, ist dem von Philadelphia nach New-York Nachts ein Uhr abgehenden Zuge ein Pullman'scher Schlafwaggon beigegeben, welcher, gegen Extrazahlung von zwei Dollars und einem Trinkgeld für den Aufwärter, schon um neun Uhr Abends zur Verfügung steht. Hieran knüpft sich die fernere Berechtigung, bis sieben Uhr Morgens darin zu verbleiben, obwohl der Zug schon um vier Uhr in New-York anlangt; „denn,“ fragt sich der verfrühte Ankömmling, „was thue ich so zeitig in Potsdam?“ Hier also wird einfach, statt in einem Hôtel, in der „Palace Car“ eingekehrt, und ohne etwas von der Reise gespürt zu haben, erwacht man des Morgens am Orte seiner Bestimmung und hat wohl geschlafen.

Dieser Zug mit seinen Bequemlichkeiten war nun auch der einzige mir heute noch übrig gebliebene; nur war ich dafür leider sieben Stunden zu früh am Bahnhofe angekommen. Jetzt war es erst zwei Uhr und ich eine Stunde weit von der Stadt entfernt; das nenne ich einen angebrochenen Nachmittag. Ein längerer Aufenthalt in der weiten, ungemüthlichen Bahn-Halle aber mit ihren Holzbauten und den vielen mene-tekelhaften Aufschriften: „no smoking“ – „nicht Rauchen“ war fast unmöglich und guter Rath also theuer.

Ich that, was in solch kritischer Lage wohl jeder Deutsche gethan haben würde: ich sah mich zunächst nach einem Glase Bier um. Und – „ganz wie in Deutschland“, oder besser: „wie im Märchen 'Tischlein deck dich'“ – ich hatte kaum den Wunsch zu Ende gehegt, als sich dem Bahnhofe gegenüber ganze Reihen von Schildern mit der lieblichen Aufschrift „Lagerbier“ vor mir entfalteten. Da waren die besten der Namen genannt und die renommirtesten Brauerfirmen, soweit hier zu Lande die deutsche Zunge durstig reicht, vertreten. Ich könnte sie Alle an den Fingern herzählen, wenn das nicht aussähe wie Reclame und als ob ich dafür bezahlt bekäme, was leider nicht der Fall ist. Die Anziehungskraft dieser verschiedenen Biersorten wirkte so stark auf mich, daß ich mich nach einiger Zeit unvermerkt mehr als genügend erfrischt fühlte, indem ich auf einen jener gescheidten Einfälle kam, wie wir sie nur nach genossenen Erfrischungen bekommen können. Jetzt gewahrte ich nämlich auf den meisten der hier vorüber fahrenden Bahnwagen die Aufschrift „Permanent exhibition, admission 25 Cents“ und beschloß, die mir auferlegte mehrstündige Kunstpause durch einen Besuch der diesjährigen Ausstellung auszufüllen. Gedacht, gethan; nur daß ich diesmal zwei schweißtriefende Gäule dem tückischen Dampfe vorzog.

Nach dem Fairmount-Parke, wo sich bekanntlich die Ausstellung befindet, führen meines Wissens drei Wege, und daß sich außerhalb der Stadt, allen dreien entlang, die feine, das heißt die reiche Welt angesiedelt hat, versteht sich von selbst. Der mittlere dieser Wege, der, auf welchem ich mich befand, ist wohl der schönste und die ganze Strecke von beinahe einer deutschen Meile an beiden Seiten fast ununterbrochen mit stattlichen Villen besetzt, ähnlich wie im Berliner Thiergarten auf dem Wege nach Schöneberg. Ich habe in Amerika diese meilenlangen Villa-Reihen

[490] nur in Cleveland im Staate Ohio übertroffen gefunden. Philadelphia ist eine reiche, sehr reiche Stadt. Mit nicht viel weniger Einwohnern als New-York ist es, um mich geschäftlich auszudrücken, ein weit älter etablirtes Haus als dieses.

Es ist nicht erst, wie New-York, seit den dreißiger Jahren, durch den überseeischen Handel und die zeither aufgeschossene Börsen-Speculation emporgekommen, sondern hat sich nach und nach aus der Cultur seines reichen Umgebungslandes naturgemäß entwickelt. Philadelphia ist darum nicht wie New-York der finanzielle Knotenpunkt der Union, hat nur wenige Börsenmagnaten und keinen selbständigen Geldmarkt. Es ist in dieser Hinsicht eine Filiale von New-York, nach welchem sich alle seine Course richten. Dafür aber hat es den angestammten, angeerbten, Europa ähnlichen Wohlstand, welchen man hier zu Lande noch selten vorfindet. Es hat weder allzureiche, noch allzuarme Leute, also minder ungleiche Besitzvertheilung und somit einen zahlreichen, behaglichen Mittelstand. Kurz: Philadelphia beherrscht mehr die Production als die Speculation und wird deshalb nie so gute, aber auch nie so schlechte Zeiten haben, wie New-York, das des steten Zuflusses von außen bedarf, während jenes sich mehr durch sich selbst und die gegenseitigen Leistungen seiner Bewohner und Nachbarn ernährt. Darum ist es, milde ausgedrückt, drollig, wenn Philadelphia in neuerer Zeit versucht, den „Gernegroß“ zu spielen und New-York den Rang als Weltstadt abzulaufen. Es mag ihm gelingen und gelingt ihm wohl auch, gleich manchen anderen größeren Städten der Union, die Waareneinkäufe vom Inlande mehr und mehr an sich zu ziehen, aber seinen Hafen und sein sonstiges Naturell wird Philadelphia dennoch nicht ändern und somit niemals dem für den Welthandel günstiger situirten New-York gleichkommen. In seiner eigenen und ihm allein eigenthümlichen Weise wird es sich nichts desto weniger glänzend entwickeln, aber – „Eines schickt sich nicht für Alle.“

„Lieber Freund,“ werden meine geneigten Leser sagen – und Leser sind stets geneigt, denn wenn sie's nicht mehr sind, so hören sie auch auf zu lesen – „Lieber Freund, Sie kommen vom Hundertsten in's Tausendste; wir lesen jetzt schon seit einiger Zeit und wissen immer noch nicht, wo Sie eigentlich hinaus wollen.“ Nun, in die permanente Welt-Ausstellung will ich hinaus, und der Weg dahin ist in der That ein wenig zu weit, was nicht blos meinem Referate, sondern auch dem Besuche der Ausstellung überhaupt schadet.

Wir sind ohnehin bei Vielem stillschweigend vorüber geeilt und befinden uns nunmehr glücklich an Ort und Stelle. Uebrigens kann es hier nicht meine Absicht sein, Dinge zu beschreiben, die bereits unzählige Male beschrieben worden sind, und wer hätte nicht schon vorher zur Genüge durch Wort und Bild erfahren, wie der Ausstellungsplatz, die Gebäude und ihr Inhalt ihrer Zeit ausgesehen haben? Es kann sich also für uns nur um die zeitherigen Veränderungen und dabei auch wieder nur um die uns heute interessirenden handeln.

Das, was wir jetzt noch im Hauptgebäude von der vorjährigen Zauberpracht der großen Weltausstellung sehen, gleicht etwa einem Festsaale, wo Tags zuvor ein großes Banket mit Tanz und allen sonstigen Belustigungen stattgefunden und worin man heute noch einmal die Tafel mit den Ueberresten gestriger Herrlichkeit, mehr oder minder kunstvoll und neu ausstaffirt, hergerichtet hat. Die jetzige Ausstellung ähnelt deshalb einer sogenannten „second table“, einem Nachtisch für Verspätete und Unersättliche. Das sind wohl im Wesentlichen noch dieselben Räume, dieselben Geräthe und zum Theil auch dieselben Gerichte, aber das Beste davon ist schon verzehrt worden, das noch Vorhandene kalt oder aufgewärmt, und endlich hat an Stelle der gestrigen gehobenen Stimmung eine erschreckliche Nüchternheit Platz gegriffen. Wir befinden uns eben einem forcirten Unternehmen gegenüber, für welches trotz aller Anstrengungen das Grundelement – das Bedürfniß, fehlt.

Philadelphia hatte im Vorjahre für seine Weltausstellung und die dabei temporär zu übernehmende Weltstadtrolle seine Kräfte und Mittel auf's Aeußerste ausgedehnt und angespannt, und jetzt, nachdem der Traum vorüber, hängt ihm Alles schlaff herunter, wie einem Knaben, der seines Vaters Kleider angezogen hat. Seine Hôtels, Verkehrsmittel, Kaufläden, sein Geldbeutel; kurz, seine ganze Equipirung, die ihm vordem knapp und kleidsam angesessen, ist jetzt um Vieles zu weit geworden. Bis dies Alles sich wieder auf dem Wege natürlicher Entwickelung ausgleicht, wird Philadelphia einen langwierigen Heilproceß zu überstehen haben, und so mancher seiner Einwohner, der dafür nicht stark genug ist, wird inzwischen elendiglich an der Auszehrung sterben. Wer aber während der Dauer dieses allgemeinen Katzenjammers in Philadelphia Creditgeschäfte zu machen hat, der wird sich vorsehen müssen, nicht als saurer Häring mitverspeist zu werden. Unter diesen Umständen allein ist der nochmalige verzweifelte Versuch zu erklären, an den Knochen der im Vorjahre aufgezehrten fetten Kühe auch dieses Jahr noch ein wenig zu knabbern.

Im Hinblick auf seinen localen Charakter ist das Unternehmen in seiner jetzigen Ausdehnung noch viel zu großartig und vom Mittelpunkte der Stadt gar zu weit entfernt. Dem entsprechend finden wir auch die vielen Eingänge von früher bis auf den einen, der ehemaligen Maschinenhalle gegenüber, sozusagen hermetisch verschlossen, und auch hier schien man, obwohl es erst drei Uhr Nachmittags war, keinen Ankömmling mehr zu erwarten; denn es dauerte lange, bevor Jemand kam, um das Eintrittsgeld in Empfang zu nehmen. Auch wurde ich genöthigt, mein Reisetäschchen in der Garderobe gegen zehn Cents Gebühren zu deponiren, weil Niemand mit Gepäck oder Oberkleidern Zutritt erhält, eine Vorsicht übrigens, die zur Vermeidung des „Mitgehenheißens“ etwaiger nicht hoch genug hängender Gegenstände ganz gerechtfertigt ist.

Jetzt aber hatte ich noch ein Hinderniß zu überstehen und zwar im Abwehren der vielen Rollstuhlmänner, welche, mich fortwährend „old man“ titulirend, mich durchaus in der Ausstellung umherstoßen wollten. Diese Zumuthung berührte mich höchst unangenehm. Das Grau meiner Haare ist freilich keine Theorie; denn ich habe, unter uns gesagt, meine ersten Fünfzig hinter mir. Aber so knickstiefelig, um reif für den Rollstuhl zu sein, kann ich doch unmöglich aussehen. Was sollte sonst aus mir als Geschäftsmann werden, zu einer Zeit, da die Beine mehr werth sind als der Kopf? Wie sich ein Mann aber dem andern freiwillig als Lastthier anbieten kann, das war mir unbegreiflich, weil es hier mehr Neigung als Gewinnsucht zu sein schien; denn rentiren kann sich das Geschäft des mangelhaften Besuches wegen keinenfalls, und von Noth konnte bei solch wohlgenährten Leuten noch weniger die Rede sein.

Mein werther Freund Ludwig Buhl (Gott habe ihn selig, wenn er schon gestorben, und wenn er noch lebt, so sei er hiermit herzlich gegrüßt) sagte einstens: „Ich glaube nicht, daß die meisten Menschen mit Sätteln auf dem Rücken und Gebiß im Maule geboren werden, andere Wenige aber mit Stiefeln und Sporn, um auf ihnen zu reiten.“ – Ich aber glaub's, hab's immer geglaubt, und jetzt, nach fast fünfundzwanzigjährigem Aufenthalte in der demokratischen Republik, jetzt glaube ich's erst recht. Und diese Rollstuhl-Männer sind nur einige von den schwächeren Beweisen für die Vernunftgemäßheit dieser Anschauung; es giebt deren noch viel mehr und viel stärkere.

Der erste Blick auf die Ausstellung hat auch in diesem Jahre etwas Imposantes. Ja, das Menschengewühl von früher ließ uns zuweilen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, wogegen jetzt die einzelnen Gegenstände, sofern sie eben noch vorhanden sind, sich, ich möchte sagen, individueller hervorheben.

„Was sagen Sie zur Weltausstellung?“ fragte ich im vorigen Jahre einen daselbst zufällig angetroffenen Bekannten.

„Sie ist der größte Galanteriewaarenladen, den ich gesehen,“ erhielt ich zur Antwort, und wirklich, als solcher kann die diesjährige Ausstellung auch gelten. Da feiert nun, dachte ich bei mir schon damals, die Industrie eine Orgie, indem sie ihre ungezügelte Production zur Schau stellt, während wir gerade an dem daran verdorbenen Magen krank darniederliegen. Und trotzdem diese Menschenfülle, dieser scheinbare Wohlstand, diese Eleganz, dieser Geldumsatz von allen Seiten! Welch ungeheure Lüge, im Angesicht der längst nicht mehr hinwegzuleugnenden Noth und Geschäftsstockung! Und wie damals diese gleichsam mitausgestellte große Lüge vielleicht das merkwürdigste Object der ganzen Ausstellung war, so ist es heuer nicht minder die traurige Wahrheit in der traurigen Leere, einer Quittung gleich über inzwischen wirklich empfangene schlechte Zeiten.

Wer übrigens bei der heutigen Ausstellung den Maßstab der früheren nicht anlegt, findet immerhin genug Unterhaltendes und Belehrendes, das sich der Mühe des Besuches verlohnt.

[491] Freilich sind jetzt nur die Rudera der verschiedenen Abtheilungen im Hauptgebäude zusammengetragen. Dafür aber ist das noch Vorhandene übersichtlicher, und während vorher der überwältigende Eindruck des Ganzen das Einzelne verschlang, herrscht diesmal das Einzelne über die Gesammtheit. Störend jedoch wirken die vielen stehen gebliebenen leeren Pavillons und Portale von Brasilien, Mexico, Japan, China etc., die sich wie fortgeworfene Hülsen ausnehmen. Und fragte Jemand gar: „Wo ist jetzt des Deutschen Vaterland?“ so zeigte man ihm hier einen weiten öden Raum, wie sich ihn Frankreich wohl heute noch in der Rheinpfalz wünschen mag.

Endlich beschränkt sich der hauptsächliche Theil des noch Vorhandenen auf Artikel amerikanischer, und darunter wieder Philadelphier, oder von dasigen Geschäftsleuten vertretener Industrie. Was vom Auslande noch zurückgeblieben, sind meist schwerfällige und kostspielig zu transportirende Dinge, wofür man augenblicklich noch keine anderweitige Verwendung fand. Mit einem Worte: die dereinstige Weltausstellung ist in der gegenwärtigen auf eine Localausstellung für Philadelphia und Umgegend reducirt, und als solche ist sie immerhin noch imposant genug. Sie würde auch ihrem Zwecke, den dortigen Industriellen und Kaufleuten ein Muster- und Annoncenmagazin zu sein, weit mehr entsprechen, wenn nur, wie gesagt, die Besucher zahlreicher als bisher dahin kämen.

Wer ist ein Vagabund? Dieser Begriff ist bekanntlich sehr weit; sprach doch der Graf zur Lippe jüngst im preußischen Herrenhause davon, daß die Richter in Folge allzu hoher Umzugskostenvergütung anfangen würden, zu vagabundiren. Unser Strafgesetzbuch definirt so: Vagabunden sind Diejenigen, welche sich mittellos, erwerbslos und ohne eine Gelegenheit zu ihrem Unterhalt aufzusuchen, umhertreiben. Solcher negativen Individuen, auf welche diese Kriterien Anwendung finden, giebt es nun im lieben deutschen Reiche leider erschrecklich viele. Es wäre interessant, eine Vagabundenstatistik anderer Culturvölker zu haben, allein diese existirt unseres Wissens nicht, und so müssen wir denn den Franzosen und Engländern glauben, wenn sie uns erzählen, daß Frankreich Vagabunden im deutschen Sinne fast nicht kennt, und daß England sich nur einer sehr geringen Anzahl derselben erfreut.

Sind es unsere in socialer Beziehung so zerklüfteten Verhältnisse, ist es der urteutonische Wandertrieb, der keine Ableitung nach Colonien findet, welche das Vagabundiren verursachen? Darüber kann man streiten, man kann aber nicht die Thatsache leugnen, daß bei uns ein wahres Heer von unnützen Bummlern tagtäglich auf der Landstraße liegt. Es ist gar nichts Seltenes, an einem Tage auf der Chaussee ihrer fünf bis zehn zu zählen. Und nun gar erst die Menge auf einer Tour-Straße der Vagabunden! Denn sie haben zu bestimmten Zeiten auch ihre bestimmten Wege. So z. B. wandert ein großer Haufen im Sommer die Ostseeküste entlang. Sie beginnen ihren Weg an der östlichen Seite von Holstein und gehen über die mecklenburgischen Bäder, Häringsdorf, Swinemünde, Kolberg, Zoppot bis nach Königsberg; dann schlagen sie sich, nachdem sie überall die Badegäste angebettelt und fette Weide gehabt haben, landeinwärts.

Ein anderer Zug geht im Herbst durch Nordwestdeutschland nach Holland, und es ist auf beiden Wegen schon vorgekommen, daß die Gensd'armen ihrer fünfzehn auf einmal abfingen. Ja, wir kennen eine unter den Vagabunden berühmte Herberge in der Nähe der holländischen Grenze, in welcher der Gensd'arm in einer schönen Nacht „revidirte“ und dabei nicht weniger als neun dieser „armen Reisenden“ fand, von denen auch nicht ein einziger Legitimationspapiere besaß. Das ist aber ein seltenes Ereigniß; bei weitem die meisten von ihnen wissen, welchen Werth etwas Geschriebenes für sie hat. Deshalb gehen sie auch oft, wenn sie sich auf redlichem Wege nicht in den Besitz von Arbeitsscheinen, Entlassungszeugnissen oder Führungsattesten setzen konnten, irgend einen schreibkundigen Freund, den sie fast in jeder Herberge finden, darum an, ihnen ein falsches Legitimationspapier auszufertigen. Oder wenn ein Grünling recht viele echte Legitimationspapiere mit auf die „Reise“ genommen hat, so betteln oder kaufen sie ihm einige ab. Die gefälschten Atteste sind oft recht geschickt gemacht, so geschickt, daß man staunt, mit welch geringen Mitteln große Wirkungen erzielt worden sind. So gab es in Stettin einen verkommenen Schreiber, der sich regelmäßig Morgens in der Herberge einfand und dort jedem Vagabunden seine Dienste für fünfzig Pfennig anbot. Er attestirte auf Verlangen das Blaue vom Himmel herunter, nahm, wenn es das Zeugniß eines Fabrikherrn gelten sollte, das schönste Büttenpapier, und wenn es sich um das Zeugniß eines Schusters handelte, den schmierigsten Lappen, den er auftreiben konnte. War niedergeschrieben, was der Vagabunde bescheinigt haben wollte, dann beglaubigte er die Unterschrift des Arbeitsgebers mit irgend einem amtlichen Siegel, welches er oft nur dadurch herstellte, daß er in die untere Fläche eines Holzpfropfens Rand, Umschrift und Wappen schnitt, den Pfropfen schwärzte und ihn vorsichtig abdrückte. Wir haben einen Andern gekannt, der nicht weniger geschickt war, aber die Thorheit beging, in Wanderbücher, Pässe etc. den Namen des betreffenden Vagabunden selbst hineinzuschreiben, den richtigen oder einen falschen. Erwischt nun der Gensd'arm, oder, wie er von den Vagabunden ehrfurchtsvoll genannt wird, der Herr Oberstwachtmeister (statt Oberwachtmeister) einen „Reisenden“, in dessen Papieren sich die Unterschrift vorfindet, so ist es sein Erstes, daß der Vagabund seinen Namen in das Notizbuch des Herrn Wachtmeisters schreiben muß, und da sieht der Name im Notizbuch entweder in Bezug auf die Schrift ganz anders aus als im Legitimationspapier, oder aber der Vagabund hat in der Bestürzung den falschen Namen im Passe vergessen und schreibt wahrheitsgetreu: Karl Müller, obgleich er nach dem Passe Wilhelm Merzer heißen müßte, und ist dann „gefaßt“.

Legitimationspapiere haben für den Vagabunden doppelten Werth, einmal weil er im Besitze von solchen nicht so leicht verhaftet wird, und dann, weil es, wenn er verhaftet ist, für ihn zunächst darauf ankommt, sofort urkundlich nachzuweisen, daß er erst seit kurzer Zeit unterwegs ist, oder daß er unterwegs öfters gearbeitet hat; je länger „seine Reise“ gedauert hat, je weniger Unterbrechungen durch zeitweiliges Arbeiten sie gefunden hat, desto härter die Strafe. Aber wie hart auch die Strafe ausfalle, uns ist nicht bekannt, daß sie ihn jemals geheilt hätte. Ist ihm der Aufenthalt in dem einen Theile unseres weiten Vaterlandes durch Haftstrafen verleidet worden, so entwickelt er seine Reisethätigkeit bald in einer anderen Gegend, die ihm weniger gefährlich erscheint. Könnten wir es wie die Holländer machen, die, sobald sie einen Vagabunden erwischen, ihm einen Gensd'armen beigeben, der sich mit ihm auf die Eisenbahn setzt und ihn über die Grenze befördert, ohne irgend welche Rücksicht auf die dadurch entstehenden, oft großen Kosten, so würden wir uns der lästigen Gesellen bald entledigt haben. Aber das geht bei uns nicht; denn unsere Vagabunden sind ja alle – Landeskinder. Ab und zu trifft man wohl einmal einen Schweizer und öfter noch einen Oesterreicher, doch die Fremden sind im Ganzen sehr selten.

Das Leben der Vagabunden ist ein höchst elendes. Die Wenigsten führen ein Reservekleidungsstück mit sich und der Anzug, den sie tragen, ist bei den Meisten sehr defect. Namentlich sind die Stiefeln in der Regel zerrissen. Die hierdurch an den Füßen entstehenden Schäden verursachen einen leisen, vorsichtigen Gang, und man kann den alten Vagabunden von dem jungen deutlich dadurch unterscheiden, daß der alte schleichend und mit den Füßen stark nach auswärts, meist auf den Fersen geht, der junge noch mit den Sohlen auftritt. Fechten sie viel Geld zusammen, so wird es meist verwandt, um stärkende Getränke anzukaufen. In der Regel reicht aber ihr Verdienst dazu nicht aus und sie sind kaum im Stande, den Herbergswirth zu bezahlen, wenn dieser auch noch so wenig ankreidet. Es ist unglaublich, wie gering dessen Forderungen gewöhnlich sind; in kleinen Städten kostet das Nachtlager zwanzig Pfennig und der des Morgens verabreichte Kaffee fünf bis zehn [492] Pfennig. Es sind uns noch wenige Vagabunden vorgekommen, deren Baarschaft, die selbstverständlich immer aus einzelnen Kupfermünzen besteht, mehr als eine Mark betrug. – Und trotz dieser Noth ist es doch höchst merkwürdig, daß es unter ihnen so außerordentlich Viele giebt, die in ihrer Armuth sich nicht durch Diebstahl, Betrug oder Raub, wozu ihnen ja oft genug Gelegenheit geboten ist, Geld zu verschaffen suchen, daß es so Viele giebt, die lieber zwei Tage ohne Essen und ordentliches Nachtlager zubringen, als stehlen. Allerdings ist die Zahl derjenigen Legion, die, wenn sie an einem augenblicklich verlassenen Bauernhause vorbeikommen, einen kühnen Griff in den Rauchfang oder Hühnerstall thun, die Vorbestrafungen Vieler lauten aber immer nur auf „Zwei Tage wegen Bettelns; Acht Tage wegen Landstreichens; Ein Tag wegen Führung eines falschen Legitimationspapieres; Zehn Tage wegen Bettelns und Landstreichens“ und schließlich „Sechs Wochen wegen Landstreichens und zwei Jahre Correctionshaus“. Correctionshaus! Das ist für den Vagabunden das Traurigste, was ihm widerfahren kann. Er wird in diesem zu regelmäßiger Arbeit gezwungen und ihn überfällt ein Frösteln, erinnert er sich an den Zwang zur Arbeit. Sieht er nach seiner Verhaftung ein, daß ihm Correctionshaus droht, so wendet er alle möglichen Mittel auf, um der Unterbringung in die Besserungsanstalt oder, wie der technische richterliche Ausdruck lautet, der „Ueberweisung an die Landespolizeibehörde“ zu entgehen.

Wenn ich nun hier einen Menschen der beschriebenen Gattung vorführe, so muß ich zunächst noch eine erläuternde Bemerkung vorausschicken. Die meisten Vagabunden geben bei der Verhaftung in der Regel gleich ihren richtigen Namen an. Nur leugnen sie Alle, daß sie schon jemals bestraft seien. Wenn man dann bei der Polizeibehörde ihres Heimathsortes, die gesetzlich von jeder Verurtheilung benachrichtigt werden muß, Auskunft einzieht, so trifft ein Auszug aus dem schwarzen Buche ein, der alle Vorbestrafungen kurz enthält. Wird der Auszug dem Vagabunden vorgelesen und er befragt, ob er diese Strafen schon erlitten habe, so giebt er sie gewöhnlich ohne Weiteres zu, oft mit sehr drastischen Aeußerungen, z. B.: „Wenn Sie es wissen, was fragen Sie mich danach?“ Nach der Zahl und Art dieser Strafen richtet sich dann natürlich die Verurtheilung, und scheint der Vagabund nach den Vorstrafen wieder etwas Correctionshaus nöthig zu haben, so wird er zu der Abführung in dasselbe verurtheilt. Die Möglichkeit der Heilung ist ja nicht ausgeschlossen, und jedenfalls wird er wieder auf einige Zeit für die menschliche Gesellschaft nützlich gemacht oder doch letztere von ihm befreit.

Wie wichtig also die Vorstrafen, das wissen die Intelligenteren unter den Vagabunden ganz genau, und um den Folgen einer Bekanntwerdung ihres früheren Lebenswandels zu entgehen, geben sie sich ab und zu einen falschen Namen. Dann schreibt sich der Polizeirichter, dem die Aburtheilung des Vagabunden obliegt, die Finger lahm, um herauszubekommen, wie der Mann heißt. Bleibt der Vagabund hartnäckig bei der Verschweigung, so ist nichts zu machen; er kann doch nicht ewig in Untersuchungshaft sitzen, wird also endlich unter falschem Namen verurtheilt und zieht nach verbüßter Haft fröhlich seiner Wege. Zu einer Ueberweisung an die Landespolizei konnte er nicht verurtheilt werden, weil dieses erst bei Rückfall angebracht erscheint, ein Rückfall aber eben nicht constatirt worden ist. Natürlich werden alle Hebel angesetzt, damit der Vagabund den Richter nicht derartig nasführt – es könnte ja auch sein, daß man einen gefährlichen, längst gesuchten Verbrecher vor sich hat –, aber was hilft's, wenn der Untersuchungsgefangene sich nicht selbst verräth! Die Mühe, die ein solcher Namenloser dem Vagabundenrichter macht, soll Folgendes veranschaulichen.

Eines Tages – es war im April – brachte der berittene Gensd'arm in B. einen Menschen zu mir, dem Polizeirichter. Er hatte ihn bei einer Revision der Herberge im Städtchen ohne Legitimationspapiere angetroffen und deshalb festgenommen. Der Vorgeführte war ein hübscher, kräftiger, blonder Mensch mit einer Adlernase, starkem Schnurrbart und glatt rasirtem Kinn, in der Mitte der Vierziger. Obwohl auf den ersten Blick in ihm der Vagabund zu erkennen war, zeigte doch sein ganzes Auftreten, daß er keineswegs zu den verkommenen seines Zeichens gehörte, und hätte er nicht ab und zu einen ganz gefährlichen Blick, der schärfste Beobachtung verrieth, aus den klugen Augen entsendet, so wäre man versucht gewesen, ihn für einen harmlosen, biederen Menschen zu halten[WS 2]. Auch der Wachtmeister schien besorgt zu sein, daß der Mann für ungefährlich gehalten werden möchte; denn nachdem er ihn im Amtszimmer abgeliefert und ein Gerichtsdiener die Bewachung übernommen hatte, trat er an mich heran und sagte leise:

„Das ist ein ganz verfluchter Kerl; hinter dem steckt etwas.“

„Weshalb nehmen Sie das an?“

„Gründe habe ich nicht; das ist so mein Verdacht. Ich empfehle mich.“

Nachdem ich einige dringende Geschäfte erledigt hatte, begann die verantwortliche Vernehmung.

„Wie heißen Sie?“

„Jan van den Bruck.“

„Wo geboren?“

„Breda, Brabant.“

„Wann sind Sie geboren?“

Der Vagabund legte die Hand hinter das Ohr, als ob er die Frage nicht verstanden hätte. Als sie wiederholt wurde, sagte er in holländischer Sprache, daß er das Deutsche nur sehr schwer verstehe, weil er ein Niederländer sei. Da auch ich vom Holländischen nicht viel wußte, so wurde ein in der Nähe wohnender Dolmetscher herbeigeholt, und diesem erklärte er sodann, er sei zweiunddreißig Jahre alt, sei mit dem zwanzigsten Jahre aus dem Elternhause fortgelaufen und habe „in der Ost“ auf Java Dienst genommen. Er sei zwölf Jahre lang Soldat gewesen, habe in Atchin gefochten, die Tapferkeitsmedaille erhalten und sei dann nach Europa zurückgekehrt. Er komme geraden Wegs von Amsterdam und sei auf der Reise nach Serbien begriffen, wo es einen Aufstand gegen die Türken geben solle, um dort den Christen mit seinem Arme zu helfen. Seine sämmtlichen Papiere und seine ganze Baarschaft habe ihm unterwegs ein verruchter Handwerksbursche gestohlen.

Die ganze Erzählung wurde so flüssig und mit einem solchen Anscheine der Wahrheit vorgetragen, daß ich ihr unbedingt Glauben geschenkt haben würde, wenn mir nicht ein merkwürdiges Zucken um den Mund des Vagabunden aufgefallen wäre, das er ab und zu zeigte.

„Glauben Sie, Herr Schütz,“ fragte ich den Dolmetscher, „daß der Mann ein Holländer ist?“

„Das muß ich wohl,“ antwortete dieser, „obwohl es mir vorkommt, als spräche er mit etwas deutschem Accent.“

Als der Dolmetscher dies sagte, leuchtete es wieder im Gesichte des Vagabunden und seine bisher so friedliche Miene zeigte einen widerwärtigen, höhnischen Ausdruck. Ich hatte mit dem Dolmetscher schnell und leise gesprochen, aber der Mann hatte offenbar jedes Wort genau verstanden. Ich hielt ihm darauf eine lange Ermahnungsrede, oder richtiger, ließ sie ihm durch Herrn Schütz halten: er möge doch die Wahrheit in Bezug auf seinen Namen und seine Herkunft sagen, es würde in Breda schriftlich angefragt werden, ob er von dort herstamme, und wenn sich das nicht ergäbe, würde er nach langer, durch seine falschen Angaben verursachter Untersuchungshaft streng bestraft werden, aber es half nichts; er blieb hartnäckig bei seinen Behauptungen. Der Dolmetscher hielt ihm vor, er spreche ja nicht wie ein geborener Holländer, das veranlaßte ihn aber nur zu sagen, er könne viele Sprachen sprechen, und da möge sich der ursprüngliche Klang seiner Muttersprache etwas verwischt haben. Als der Dolmetscher das bezweifelte, begann er sofort eine lange Tirade im fließendsten Französisch, sprach dann einige Sätze, die er als malayisch bezeichnete, und bat uns schließlich noch an, er wolle uns eine Probe von seiner Kenntniß in dem Liplap-Dialekte geben, dem Mischmasch von Englisch, Holländisch und Malayisch, das die Javanesen sprechen. Wir verzichteten aber darauf, und nachdem wir festgestellt hatten, daß Herr Jan van den Bruck allerdings in Java gewesen sein konnte, ließ ich ihn abführen.

Als ich Nachmittags spazieren ging und mir schon mehrmals der Gedanke durch den Kopf geschossen war, was mit dem Menschen anzufangen sei – durch unsere Gesandtschaft in Breda Erkundigungen einzuziehen, verlohnte sich doch wohl nicht der Mühe – erblickte ich unsern Wachmeister, der eilig auf mich zukam.

„Herr Amtsrichter,“ sagte er, „denken Sie, da spreche ich eben den Uhrmacher Winter; der fragt mich, was für einen [493] Menschen ich heute an seinem Hause vorbei transportirt hätte; er habe uns durch das Fenster gesehen und in dem Vagabunden einen Mann wiedererkannt, der früher schon einmal bei ihm gearbeitet habe. Sagte ich Ihnen nicht gleich, hinter dem Kerl stecke etwas? Gelogen hat er doch, das ist sicher.“

„Schön – sagen Sie dem Uhrmacher, er möge um fünf Uhr auf das Gericht kommen!“

Um die bestimmte Zeit waren der Vagabund, der Gerichtsschreiber und ich in der Amtsstube zusammen. Es klopfte. Herr Winter trat ein, sagte „Guten Tag“, sah sich den Vagabunden an und ging dann mit einem freundlichen: „Ei, Joseph! Wo kommen Sie denn her?“ auf denselben zu.

Der Vagabund verzog keine Miene, nur schoß ein böser Blick aus seinen grauen Augen, als er gleichgültig auf holländisch sagte: „Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht.“

„Es ist merkwürdig,“ wandte sich der Uhrmacher zu mir, „welch kurzes Gedächtniß der Mann hat. Vor etwa vier Jahren ist er eines Abends spät ganz abgerissen in mein Haus gekommen und hat flehentlich um Essen gebeten. Ich verwies ihm das Betteln und sagte ihm, er solle Arbeit suchen. Da bat er, ich möchte ihm doch Arbeit geben; er verstehe etwas von der Uhrmacherei und wolle sich anstrengen, mich zufrieden zu stellen. Ich hatte damals gerade Hülfe nöthig und da habe ich ihn denn behalten.“

„Zeigte er sich denn wirklich als gelernter Uhrmacher?“