Die Gartenlaube (1861)/Heft 50

Ein Beamtenleben.

Emilie hatte mit dem Geliebten in regelmäßigem Briefwechsel gestanden. Der Gerichtsdiener, der die Post für das Gericht zu besorgen hatte, beförderte auch ihre Briefe, und er war ein treuer, verschwiegener alter Mann. Die Briefe athmeten Liebe und Zärtlichkeit, unverändert, den ersten Tag, wie den letzten, und von Seite des jungen Mannes die täglich fester ausgesprochene Hoffnung, daß sein Vater in ihre Verbindung einwilligen werde. Aber vor dem Examen schrieb er, daß er gleich nach dem Examen um diese Einwilligung an seinen Vater schreiben werde, und nach dem Examen fand er es für besser, noch zu warten, bis er eine Anstellung erhalten habe und ganz selbstständig geworden sei. Als er dann aber die Anstellung erhalten hatte, meinte er wieder, eine bloße Hülfsarbeiterschaft gewähre ihm keine feste, selbstständige Stellung, und um ganz sicher zu gehen, wolle er warten, bis Emiliens Vater Präsident geworden sei.

Das arglose Märchen hatte in keinem Worte Arg gefunden. Da kam die Nachricht, daß der Vater Präsident geworden sei. Da winkte unmittelbar darauf der alte Gerichtsdiener sie hinaus. Sie folgte ihm. Er übergab ihr einen soeben mit den übrigen Postsachen eingegangenen Brief des Geliebten. Sie riß das Siegel auf. Der Geliebte, im Justizministerium arbeitend, hatte die Nachricht von der bevorstehenden Beförderung ihres Vaters schon vor acht oder vierzehn Tagen wissen, er hatte seitdem an seinen Vater schreiben, von diesem Aniwort erhalten können. Der Brief konnte, mußte die Antwort bringen. Ihr Gesicht glühete vor Erwartung, vor Freude, ihre Augen durchflogen den Brief. Aber der Brief mußte wohl keine freudige Mittheilung bringen, denn ihr Gesicht wurde leichenblaß und vor ihren Augen wurde es dunkel.

Der Herr von Senkendorf hatte die Nachricht von der Beförderung des Directors Heilsberg zum Präsidenten schon vor vierzehn Tagen gehabt; er hatte an seinen Vater geschrieben; der Brief an Emilien enthielt die Antwort seines Vaters. Sie war kurz, aber entschieden. Sein Haus sei von altem, reinem Adel; man wisse von keiner Mesalliance darin; er hoffe, daß sein Sohn nicht der Erste sein werde, an eine solche zu denken; er selbst werde nie seine Einwilligung dazu ertheilen. Werde auch die beamtliche Stellung des Directors Heilsberg eine höhere, dessen Stand bleibe der bisherige; die Kluft zwischen Adel und Bürgerstand werde dadurch nicht ausgeglichen; der Adel bekomme im Gegentheil durch solche Erscheinungen um so mehr die Verpflichtung, auf seine Ehre und Reinheit zu halten, als es traurig genug sei, in neuerer Zeit Bürgerliche in hohen Aemtern sehen zu müssen, auf die bisher, wenn auch nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, doch nach gutem Gebrauche und Herkommen der Adel allein und ausschließlich Anspruch gehabt habe.

Das hatte der Vater an den Sohn geschrieben. Das theilte der Geliebte der Geliebten mit. Aber war sie noch seine Geliebte? Konnte sie es noch sein, indem er ihr das schreiben konnte?

„Der Wille meines Vaters ist unbeugsam, unabänderlich,“ setzte der Sohn in seinem Briefe an das arme Mädchen hinzu. „Ich kenne ihn; ich kenne aber auch Dich, meine theure Emilie, und ich weiß, daß Dein schönes, edles Herz nie es wird über sich vermögen können, die natürlichen, heiligen Bande zwischen Eltern und Kindern zu zerreißen. So wie ich, wenn Deine Eltern eine Verbindung zwischen uns nicht hätten genehmigen wollen, der eisernen Nothwendigkeit, wenn auch mit brechendem Herzen, mich hätte fügen müssen, so wirst auch Du, meine ewig Geliebte, dem unerbittlichen Schicksale Dich unterwerfen und in Deinem reinen, schönen Herzen für das, was Du verlieren möchtest, einen reichen Ersatz durch das erhebende Bewußtsein finden, eine edle, erhabene Pflicht erfüllt zu haben. So müssen wir uns denn für das Leben trennen. Mein Herz wird immer Dir zugehören.“ –

So schrieb er. War Sinn, war Wahrheit darin? Doch eine große und alte Wahrheit. Auch das arme Mädchen erkannte sie. Freilich zu spät, wie der Verrath eines schwachen Herzens von dem edlen Herzen immer zu spät erkannt wird.

„Er ist Deiner nicht werth,“ wollte die Mutter sie wohl trösten. Aber kann der banale, wenn auch noch so wahre Trost ein zerrissenes Märchenherz heilen? Und dieses Herz war ein so junges und war so reich, so unendlich reich und glücklich in seiner Liebe gewesen und hatte nun auf einmal Alles verloren. Nein, nicht Alles, das war es ja eben. Die Liebe zu dem Unwürdigen saß ja noch darin, so tief, so fest, so unvertilgbar, wie das Unglück selbst. Und war nicht das, was das höchste Glück des armen Mädchens gewesen war, auf einmal ihr größtes, ihr schwerstes Unglück, ihr tiefstes Weh geworden?

Da war aller Trost vergebens. Auch das treueste Mutterherz hatte keinen mehr. Und dieses treue Mutterherz war selbst des Trostes und der Aufrichtung so sehr bedürftig.

Ein Umstand hatte einen Augenblick lang einen Hoffnungsstrahl, wenn auch einen noch so schwachen, in das Herz des Mädchens gießen wollen, die Nachricht des Gerichtsdieners, daß der Präsident des Obergerichts plötzlich in dem Gerichtslocale angekommen sei. Was wollte der Vater ihres Geliebten so plötzlich hier? Und gerade heute? Wenige Tage nachdem er an seinen Sohn geschrieben, aber auch unmittelbar nachdem er die Nachricht

[786] erhalten hatte, daß auch ihr Vater Präsident geworden sei? Was wollte er bei ihrem Vater, mit dem er sich im Gerichte eingeschlossen hatte? Das Herz hofft immer. Sollte auch sie hoffen, doch noch hoffen dürfen? Die Mutter mußte ihr auch die letzte Hoffnung nehmen.

„Nein, mein Kind,“ sagte sie, „die Ankunft des Präsidenten hat keinen Bezug auf Deine Angelegenheit. Sie betrifft etwas ganz Anderes.“ Sie hatte in einem so eigenthümlichen Tone gesprochen.

„Du weißt, was es ist, Mutter?“ fragte die Tochter.

„Ich fürchte es, und – “

Die Tochter hatte die Mutter angesehen. Jener Ton hatte sie aufmerksam gemacht. Sie sah, was sie den ganzen Tag nicht gesehen oder was sie für Theilnahme und Angst des Mutterherzens gehalten hatte; sie sah die schwerste, die entsetzlichste eigene Angst der unglücklichen Frau. Diese Angst mußte mit der plötzlichen Ankunft des Präsidenten in Verbindung stehen. Sie konnte nicht daran zweifeln. Sie erschrak heftig. Was war da wieder? War es nicht genug an ihrem Unglücke? Und sollte, mußte gerade heute Alles zusammentreffen, an dem Geburtstage des Vaters, den sie Alle so liebten, an dem Tage, den sie sich als ihren schönsten Freudentag gedacht hatten, der auch einen so freundlichen, fröhlichen, glücklichen Anfang genommen hatte?

„Mutter, es ist noch ein Unglück da,“ rief die Tochter, „theile es mir mit.“

„Ja, mein Kind, es ist noch ein Unglück da, und es ist das größte, das schwerste. Dein armes Herz – o, ich fühle, wie es leidet, wie es Dir bis in das Innerste verwundet, wie es gebrochen ist. Aber nicht Deine Ehre, nicht unsere, nicht Deines edlen Vaters Ehre ist angegriffen –“ Sie konnte nicht weiter sprechen.

„Und was den Präsidenten herführt,“ fragte die bebende Tochter, „greift unsere, greift des Vaters Ehre an?“

„Nein, nein,“ wehrte die Frau ab, „nicht Eure, nicht Eure, nur meine – aber ist denn die Schande der Mutter nicht die Schande des ganzes Hauses?“ Sie sprach in Verzweiflung.

„Erzähle, Mutter,“ flehete die Tochter.

Die Mutter hatte ihr Gesicht mit beiden Händen bedeckt. Sie enthüllte es, um zu erzählen. Sie mußte es wieder bedecken, mit einem lauten, furchtbaren Schrei.

Die Thür des Zimmers hatte sich geöffnet. Der Director Heilsberg war eingetreten, der Gatte, der Vater; langsam, gebeugt, das Gesicht bleich, entstellt. Der kräftige, stolze Mann des Morgens war nicht mehr zu erkennen. Konnte dieser Mann noch einen Ehrgeiz haben? Waren ihm heute, vor wenigen Stunden, die stolzesten Träume des Ehrgeizes zur Wahrheit geworden? Man sah nur einen innerlich gebrochenen, für immer vernichteten Mann. Und dem vernichteten Manne konnte die Gattin nicht ihr Gesicht zeigen. Sie mußte es verdecken, in ihre beiden Hände pressen; ein lauter Angstschrei mußte dem zum Tode gedrückten Herzen Luft schaffen. Der Director wandte sich an seine Tochter. Seine Stimme sollte eine milde gegen das arme Kind sein; sie konnte nur tonlos bleiben.

„Verlasse uns, Emilie,“ sagte er. „Ich komme später zu Dir. Ich kenne Dein Unglück. Ich bringe Dir keinen Trost, aber ich werde es Dir tragen helfen. Gehe jetzt in Dein Zimmer. Ich suche Dich nachher darin auf.“

„Vater, was hast Du selbst?“ fragte das arme Kind wohl noch, wie sie vorhin hatte die Mutter fragen müssen. „Du mußt ja an einem größeren Unglücke tragen, als ich.“

Aber er sah sie so sonderbar an. „Ich bitte Dich, Emilie, gehe jetzt.“ Er sprach es mit einer Stimme, der man das innere Schluchzen des Mannes anhörte.

Das Kind entfernte sich still. Indem er ihr nachsah, mußte er eine Thräne aus den Augen drücken. Was mußte dem starken Manne begegnet sein?

Der Director Heilsberg war am Morgen, wie gewöhnlich, zum Gerichte gekommen. Er hatte sich nur um wenige Minuten verspätet. Es war ja heute sein Geburtstag, und die Beamten des Gerichts wußten das. Sie durften ihm freilich nicht dazu gratuliren; die Stellung der Untergebenen zu dem Vorgesetzten hielt sie zu weit von ihm entfernt, als daß sie Ereignisse in seiner Familie gegen ihn hätten berühren dürfen, wenn er nicht selbst durch eine Mittheilung ihnen entgegenkam.

Aber über etwas Anderes durften sie sich gegen ihn aussprechen. Es war ja, in erster Linie wenigstens, eine amtliche Angelegenheit. Einer von ihnen hatte gleichfalls soeben ein Schreiben aus der Residenz erhalten, von einem Freunde aus dem Ministerium, der ihm mittheilte, daß der Director Präsident geworden sei. Er hatte das wichtige Ereigniß sofort den anderen Beamten des Gerichts weiter mitgetheilt. Alle liebten sie den Director, der ihnen ein humaner, wohlwollender Vorgesetzter war. Es war ihnen ein Bedürfniß, ihm, unter Vorbehalt der späteren officiellen, feierlichen Beglückwünsckung, sofort die Glückwünsche ihres Herzens auszusprechen. Sie hatten sich dazu vereinigt und wollten ihn damit empfangen.

Da trat er ihnen mit dem finstersten, strengsten Gesichte entgegen, das sie jemals an ihm gesehen hatten. Sie konnten kaum wenige Worte vorbringen; er nahm fast keine Notiz davon und befahl sofort dem Rendanten des Gerichtsdepositoriums, ihm in sein Zimmer zu folgen. Er bestürmte ihn hastig mit Fragen.

„Hat der Amtmann Moser in Neudorf kürzlich Geld eingezahlt?“

„Nein, Herr Director.“

„Sollte er Zahlungen leisten?“

„So viel ich weiß, hat er Kaufgelder einer Wiese für seine Stieftochter einzuzahlen.“

„Mit wie viel?“

„Mit hundert Thalern.“

„Gerade hundert Thaler?“

„Es ist die runde Summe; ich erinnere mich genau.“

„Und das Geld ist nicht eingezahlt? Sie wissen es bestimmt?“

„Ich weiß es bestimmt. Es könnte auch nicht wohl eingegangen sein, da es, wie ich ebenfalls genau weiß, erst in sechs Wochen fällig ist.“

„Das Geld soll schon vor vier Wochen eingegangen sein.“

„Es ist nicht möglich.“

„Lesen Sie. Moser hat sich beim Obergerichte beschwert, daß er noch keine Quittung erhalten habe. Mein Freund, der Obergerichtsrath Heine, benachrichtigt mich davon.“

Er übergab dem Rendanten den zweiten Brief, den ihm beim Kaffee der Gerichtsdiener gebracht hatte. Der Rendant las den Brief. Er war ein alter, ehrlicher, etwas ängstlicher Beamter. Er schüttelte den Kopf und wurde unruhig.

„Es steht in dem Briefe,“ sagte er. „Moser will das Geld mit der Post eingesandt haben. Aber es kann hier nicht angekommen sein. Es ist nicht möglich.“

Er bat dennoch um die Erlaubniß, seine Bücher und Register nachsehen zu dürfen.

„Sehen wir zusammen nach,“ sagte der Director, der unruhiger und sorgenvoller geworden war, als der alte Rendant.

Sie begaben sich in das Bureau des Rendanten und sahen dessen sämmtliche Bücher, Register, Controlen nach. Keine Spur von hundert Thalern, die der Amtmann Moser eingezahlt hätte. Keine Spur eines Schreibens, mit dem sie eingesendet wären. Die Unruhe der beiden Beamten vermehrte sich.

„Ich gehe zur Post,“ sagte der Rendant, „um mich dort zu erkundigen. Ist das Geld mit der Post angekommen, so muß es dort in die Bücher eingetragen sein, und man muß die Quittung des Gerichtsbeamten haben, der es in Empfang genommen hat.“

„Gehen Sie,“ bat ihn der Director.

Er selbst begab sich unterdeß zu dem Rendanten der Salariencasse, um nachzusehen, ob das Geld nicht etwa aus Versehen an diese Casse abgegeben sei. Auch hier war kein Pfennig von dem Amtmann Moser eingezahlt, keine Zeile, die darüber sprach.

Der Depositalrendant kam von der Post zurück. Er sah bestürzt aus.

„Herr Director, das Geld ist angekommen.“

„Auf der Post?“

„Auf der Post, am zwölften des vorigen Monats, – gerade hundert Thaler, in Kassenanweisungen, die in einem Briefe gelegen haben.“

„Und wer hat darüber quittirt?“

„Der Herr Director selbst.“

Der Director zog das weiß gewordene Gesicht finsterer zusammen. „Ich selbst?“ preßte er hervor, mehr für sich, als zu dem Rendanten.

„Ich habe die Quittung gesehen,“ sagte der alte Beamte.

[787] „Und es war meine Unterschrift?“

„Unverkennbar.“

Der Director nahm seinen Hut und entfernte sich schnell. Er ging zur Post, denn er mußte sich selbst überzeugen, ob er über den Empfang der vermißten hundert Thaler quittirt habe. Wer ihn sah, erschrak vor ihm. Er sah nicht bestürzt aus, wie vorhin der Rendant; sein Gesicht war kreideweiß, in allen seinen Zügen entstellt. Die Beamten des Gerichts sahen ihm mit stummem Schreck nach. Nur die beiden Rendanten wußten, um was es sich handelte. Sie hatten geschwiegen und schwiegen ferner.

Der Director kehrte von der Post zurück. Sein Gesicht war noch leichenblaß, wie vorher; aber es war nicht mehr entstellt, es hatte seine natürlichen, festen Züge wieder gewonnen. Der Director hatte sich gefaßt; er wußte, oder er ahnte wenigstens, woran er war.

„Ich habe die Quittung unterschrieben,“ sagte er zu dem Depositalrendanten. „Es ist meine gewöhnliche, sichere, klare Handschrift.“

„Aber ich schwöre dem Herrn Director,“ versicherte der ehrliche und ängstliche alte Beamte, „daß das Geld nicht an mich abgeliefert ist.“

„Bedarf es eines Schwures von Ihnen?“ gab ihm der Director die Hand. Die Hand war eiskalt.

„Wer hat,“ fragte er dann, „am zwölften des vorigen Monats die Briefe von der Post geholt?“

Der Rendant ging, nachzusehen. „Der Gerichtsdiener Schneider,“ kehrte er zurück.

„Schicken Sie Schneider zu mir.“ Es war derselbe alte, treue Diener, der täglich die Gerichtsbriefe von der Post abholte, der auch am heutigen Morgen sowohl dem Director, als der armen Emilie die verhängnißvollen Briefe übergeben hatte.

„Erinnern Sie sich, daß Sie am zwölften des vorigen Monats die Postsachen abgeholt haben?“ fragte ihn der Director.

„Gewiß, Herr Director. Ich besorge sie ja täglich, wenn ich nicht krank oder sonst verhindert bin, und seit einem halben Jahre habe ich keinen Tag gefehlt.“

Der Director wußte es ebenfalls.

„Erinnern Sie sich gerade des Tages?“ fragte er weiter.

„Wäre damals etwas Besonderes vorgefallen, Herr Director?“

„Erinnern Sie sich, daß Sie mir einen Geldbrief mit hundert Thalern in Cassenanweisungen gebracht haben?“

„Einen solchen Brief habe ich vor mehreren Wochen gebracht.“

„An welchem Tage?“

„Mein Postbuch muß es nachweisen. Vollkommen. Der Herr Director waren gerade an jenem Tage nicht wohl. Ich trug daher sämmtliche Postsachen in Ihre Wohnung und legte sie dort in Ihr Arbeitszimmer.“

Der Director fragte nicht mehr. Er wußte genug. „Gut. Sie können gehen,“ sagte er.

Der Gerichtsdiener ging. Der Director stand vernichtet.

„Mathilde!“

Es war das einzige Wort, das er hervorbringen konnte. Er ließ den Rendanten der Salariencasse wieder zu sich kommen.

„Morgen wird mein Gehalt fällig. Zahlen Sie daraus sofort die Summe von hundert Thalern zu der Moser’schen Depositalmasse ein.“

In dem Augenblicke nachher wurde ihm der Präsident des Obergerichts gemeldet.

„Schon?“ rief er.

Aber er konnte sich fassen. Er mußte es, mußte es doppelt. Er sollte seinem Vorgesetzten, der noch sein Vorgesetzter und jetzt zugleich sein Inquirent war, gegenüberstehen, und er hatte noch keinen Plan gefaßt. Zweifel über das, was geschehen war, hatte er nicht mehr. Aber was sollte weiter werden? Was sollte er thun? Sollte er sagen, was geschehen war? Sollte er sich entschuldigen und die eigene Gattin anklagen?

Er empfing mit dem blassen Gesichte ruhig den Vorgesetzten.

Ein vornehmer, stolzer Mann war zu ihm eingetreten, ein steifer aristokratischer Bureaukrat, der noch immer der Vorgesetzte des künftigen Collegen war. Konnte bei ihm überhaupt noch von einer künftigen Gleichstellung die Rede sein?

„Herr Director,“ hob der Präsident, Freiherr von Senkendorf, in amtlicher Förmlichkeit an; „ich bedaure die unangenehme Veranlassung, die mich hierher führt, um so mehr, als ich noch dieser Tage mich zu einer Erklärung gezwungen sah, die leider nur verletzend auf Sie und Ihre Familie hat einwirken können. Aber eben darum –“

Der Director mußte ihn doch unterbrechen.

„Die Veranlassung Ihrer heutigen Anwesenheit hier glaube ich zu kennen, Herr Präsident. Für Ihre übrigen Worte fehlt mir aber jedes Verständniß.“

Der Präsident mußte seinerseits verwundert den Director ansehen.

„Sie hätten nichts von einem Verhältnisse zwischen meinem Sohne und Ihrer Fräulein Tochter gewußt?“

„Mein Kind!“ rief ahnend der Director, und sein Gesicht wurde blutleerer.

„Ach,“ sagte der Präsident, „Sie sind, wie ich sehe, in der That nicht unterrichtet. Ich bedaure, Sie auch noch mit der unangenehmen Angelegenheit bekannt machen zu müssen. Mein Sohn – Sie hatten die Güte gehabt, ihn in Ihrem Hause aufzunehmen – liebte Ihre Fräulein Tochter. Er bat mich vor einigen Tagen um meine Einwilligung zu einer Verbindung mit ihr. Ich mußte sie ihm verweigern. Eine Familienverbindung mit Ihnen würde mir ehrenvoll sein, wenn Sie - lassen Sie es mich offen heraussagen – wenn Sie von Adel wären. Nennen Sie es ein Vorurtheil, wählen Sie einen noch schärfern Ausdruck, aber ich bin nun einmal ein Aristokrat, der auf seinen Adel hält. Zudem glaubte ich zu bemerken, daß die Liebe meines Sohnes bereits erkaltet war – er ist leichtsinnig – so war es mir auch in dieser Beziehung eine Gewissenssache, einer unglücklichen Verbindung vorzubeugen. Indem ich so handeln mußte, war es mir aber auch Bedürfniß und Pflicht, für das amtliche Geschäft, das mich hierher führt, Ihnen von vornherein zu erklären, daß jene andere Angelegenheit darauf nicht den geringsten Einfluß ausüben wird. Sie werden mich vielleicht nur wohlwollender für Sie finden, als ich unter anderen Umständen gewesen wäre, und gerade weil ich in meiner Stellung dies mehr sein kann, als ein Rath des Obergerichts, den ich nur mit einem strengen Commissorium hätte hierher senden können, habe ich mich bewogen gefunden, selbst das unangenehme amtliche Geschäft mir Ihnen abzumachen.“

Es lag jedenfalls eine Ehrenhaftigkeit in dem vornehmen, steifen Manne. Als ehrenhafter Charakter war er auch bekannt. Aber mit welcher neuen Angst und Sorge hatte er das Herz des Directors erfüllt!

„Mein Kind! Auch sie!“ rief es laut und schmerzlich in dem unglücklichen Manne. Aber er durfte seine Fassung nicht verlieren.

„Gehen wir zu unserem Geschäft,“ sagte der Präsitent. „Der Amtmann Moser hat sich über das hiesige Gericht beschwert.“

„Ich weiß es, Herr Präsident, und ich habe die Sache bereits untersucht.“

„Und welche Bewandtniß hat es mit ihr?“

„Das Geld fehlt, mit dem Schreiben, mit dem es eingegangen war.“

„Es waren gerade hundert Thaler?“

„Nach der Quittung, die die Post in Händen hat, ja.“

„Wer hat die Quittung ausgestellt?“

„Ich.“

„Sie hatten also auch das Geld in Händen?“

„Es muß wohl so gewesen sein.“

„Und wem haben Sie es übergeben?“

„Ich weiß es nicht. Ich entsinne mich der ganzen Sache nicht mehr. Ich, war damals unwohl. Ich habe erst heute die Quittung gesehen und meine Handschrift erkannt.“

„Sie waren unwohl, also zu Hause?“

„Und haben auch dort die Quittung geschrieben?“

„Ich kann sie nur dort geschrieben haben.“

„Das Geld mit dem Briefe war Ihnen also auch in das Haus gebracht worden?“

„Es muß auch das so gewesen sein. Aber ich kann mich, wie gesagt, auf nichts besinnen.“

„Sie haben auch keine Ahnung, wo Brief und Geld sein mögen?“

Der Director hatte keine Antwort auf die Frage. Er ging mit großen Schritten im Zimmer umher. Der Angstschweiß rann ihm von der Stirn.

Auch der Präsident durchmaß schweigend das Zimmer. Auch [788] in ihm kämpfte etwas, freilich wohl ganz etwas Anderes, als in dem zerrissenen Herzen seines Untergebenen, und doch wohl wieder etwas Aehnliches, wenigstens ein lebendiges Gefühl mit einem starren Princip. Das Gefühl schien zu siegen. Es war immer ein eigenthümliches Gefühl.

„Herr Director,“ sagte er, „Sie waren bisher manchmal in Geldverlegenheit. Es ist bekannt. Ich weiß aber auch, daß Sie nicht, mindestens nicht allein die Schuld tragen. Ihre häufigen Versetzungen haben Sie nothwendig in Schulden stürzen müssen. Ihre zahlreiche Familie, Krankheit, Anderes kam hinzu. Die Geldverlegenheit kann sich zur Noth steigern. In der Noth greift der Mensch manchmal zu Mitteln – das Mosersche Geld war erst in sechs Wochen fällig –“

Der Präsident sprach ruhig. Er war stehen geblieben, und auch der Director hatte seine Schritte gehemmt. Beide standen vor einander. Der Präsident sah den Director fest an. Der Director hatte die Augen zu Boden geschlagen. Auf einmal erhob er sie.

„Nein –“ rief er. Er wollte das Wort wiederholen. Er wollte seine Gestalt erheben, in dem Bewußtsein, in dem Stolze seiner Unschuld, seiner Ehre gegen den entsetzlichen, so ernst ihm gemachten Vorwurf des Diebstahls. Das Wort erstarb ihm auf den Lippen, seine Gestalt sank gebrochen zusammen.

„Unglücklicher, wen wolltest du anklagen?“ rief es in ihm.

Der Präsident warf einen ahnenden Blick auf ihn. Der erfahrene Beamte, der vornehme Weltmann, der noch mehr als der Beamte Gelegenheit gehabt hatte, Menschen und Zustände kennen zu lernen, hatte wohl einen seinen, sicheren Blick gewinnen können.

„Sie haben keine Antwort?“ fragte er.

Der Director hatte keine Antwort. Der Präsident sah ihn strenger an.

„Herr Director, erwägen Sie Ihre Lage. Sie ist eine einfache. Sie bleiben, wie die Sachen einmal stehen, der Unterschlagung der Gelder dringend verdächtig. Die Gründe des Verdachts habe ich Ihnen angedeutet. Sie sind auch ein zu guter Jurist, als daß sie Ihnen entgehen könnten. Niemand, kein Richter, würde der Behauptung eines Versehens, Verlierens oder einem ähnlichen Vorwande glauben können. Allerdings würde kein ausreichender Beweis vorliegen, um Sie zu einer Criminalstrafe zu verurtheilen. Aber daß Sie nie daran denken könnten, Präsident zu werden, daß man Sie nicht einmal auf Ihrem gegenwärtigen Dirigentenposten würde belassen können, das Alles müssen Sie eben sowohl sich selbst sagen, als meine Pflicht von mir fordert, es Ihnen vorzuhalten. Nur wenn Sie einen anderen Schuldigen bringen könnten, wären Sie gerettet, könnte Ihnen für Ihre Carriere eine glänzende Zukunft bleiben. Entscheiden Sie sich jetzt über die Antwort, die Sie mir zu geben haben. – Doch nein, entscheiden Sie sich nicht sofort. Ihre Antwort ist eine Entscheidung über Ihr Leben. Sie bedürfen einer ruhigen Ueberlegung, eines klaren Entschlusses dazu. Kopf und Herz sind Ihnen in diesem Augenblick nicht frei. Sammeln Sie sich, gehen Sie zu Rathe mit sich, oder mit wem Sie sonst müssen. Ich begebe mich in den Gasthof. Ich erwarte Sie dort, in einer Stunde, in zwei Stunden, auch bis morgen früh, wenn Sie wollen. Ich werde die Nacht hier bleiben.“

Damit entfernte sich der Präsident. Er war in der That ein Ehrenmann, dieser Freiherr von Senkendorf, wenn auch mit theilweise sonderbaren Ansichten von Ehre.

Der Director blieb vernichtet. Seine Lage war ihm klar von dem Präsidenten hingestellt. Er mußte einen andern Schuldigen bringen können, oder er war verloren; am Ziele seiner Träume, seiner Wünsche, seines Ehrgeizes, aller seiner Mühen, Arbeiten und Entbehrungen verloren. Er hatte das Ziel schon erreicht, gerade heute; es sollte ihm gerade heute wieder entrissen werden. Nicht das allein; er sollte nicht einmal bleiben, was er war. Er konnte auch das nicht, er wußte es wohl. Ein untergeordneter Posten in irgend einem kleinen, entlegenen Orte, wo er völlig unbekannt war, das war nur noch sein Loos. So war es mit anderen Beamten in ähnlichen Fällen gehalten worden, und sie hatten es noch als eine besondere Begünstigung ansehen müssen. Und er war der stolze, ehrgeizige Mann, der Director Heilsberg! Und er konnte mit einem Worte, mit einem einzigen Namen das Alles von sich abwenden, seine Ehre hoch und aufrecht erhalten, morgen Präsident sein, das Ziel seines Lebens fest ergreifen und für alle Zeit fest halten!

Er verließ das Gericht. Er kehrte nach seiner Wohnung zurück, zu seiner Gattin, zu seinen Kindern, auch zu der unglücklichen Emilie. Es war zwei Uhr Nachmittags, als er ankam. Er hatte sie um acht Uhr Morgens verlassen und war seitdem nicht wieder da gewesen. Es war heute sein Geburtstag.

Er traf Mutter und Tochter allein, in ihren Sorgen, in ihrem Gram. Er entfernte die Tochter und war mit seiner Gattin allein, mit dem Weibe, die er über Alles liebte, die ihn über Alles liebte, die sein Glück, sein Leben war, und die heute sein Glück und sein Leben vernichtet hatte. Das Herz zog sich ihm krampfhaft zusammen bei dem Gedanken, und doch hatte er keinen anderen Gedanken. Und mit ihm mußte er als Richter, als strenger Richter vor sie treten. Konnte er anders? Er war äußerlich gefaßt, ruhig, kalt.

„Setzen wir uns, Mathilde,“ sagte er. „Ich habe mit Dir zu sprechen.“

Sie war bei seinem Eintreten aufgestanden. Sie ließ sich wieder auf dem Stuhle nieder, den sie verlassen hatte, und er nahm den Stuhl, auf dem Emilie gesessen hatte. Sie hatte bebend, selbst leichenblaß, in sein leichenblasses Gesicht geblickt, seine Bewegungen verfolgt. Sie hatten Beide kein Wort gesprochen.

„Mathilde,“ hob er an, und die Brust keuchte ihm, wie viele Gewalt er auch über sich hatte – „Mathilde, es fehlt Geld im Gerichte. Weißt Du davon? Sprich Ja oder Nein; weiter nichts.“

Er sah sie fest an. Sie hatte die Augen niedergeschlagen. Aber sie erhob sie wieder; sie mußte sie zu ihm erheben, wie für das, was sie zu antworten hatte, unwillkürlich Schutz suchend, bei dem Manne, der so lange ihr Schutz und Schirm gewesen war.

„Ja,“ sagte sie dann leise, mit bebender Stimme, mit wogender Brust.

„Und?“ fragte er rasch.

„Ich habe das Geld genommen.“

„Du hast uns unglücklich gemacht.“

Die Worte stieß er noch schnell hervor. Sie zeigten das ganze entsetzliche Gefühl seines Unglücks. Dann sprang er auf. Er wollte das Zimmer verlassen, denn er mußte allein sein, um zu beschließen, was nun weiter zu thun sei. Aber seine Gattin, die Schuldige, aber auch das Weib, die ihn über Alles liebte, hatte in ihrer Schuld mit in ihrem liebenden Herzen schon erkannt, was zu thun sei. Sie hatte sich mit ihm erhoben und eilte ihm nach, sie ergriff seine Hand und hielt ihn zurück.

„Adalbert,“ schrie sie, und sie sah ihn voll und klar an, „mich allein, die Schuldige, treffe das Unglück. Mein Entschluß steht fest. Erzähle mir, was sich heute zugetragen hat, damit ich ihn ausführen kann.“

Er war stehen geblieben. Er sah finster vor sich hin. Das Gefühl seines Unglücks lastete zermalmend, vernichtend auf ihm. Es war ihm zugleich ein Bedürfniß, Alles zu wissen, was sich zugetragen hatte.

„Erzähle Du mir zuerst,“ sagte er.

„Es soll geschehen, komm.“

Sie führte ihn an ihrer Hand zu seinem Sitze zurück und setzte sich ihm gegenüber. In ihrem Unglücke, und sie war gewiß in diesem Augenblicke unglücklicher als er, hatte sie auf einmal eine wunderbare Klarheit des Geistes, und in dieser einen großen festen Entschluß gewonnen. Sie war ein schuldiges, aber liebendes Weib.

In jedem Völkermorgenroth

Erglänzt sein Stern den Nationen.

Das ist die wahre Unsterblichkeit des Volkshelden. Ein solcher war auch Theodor Körner, der Jüngling, welcher – obwohl er weder Heere befehligt, noch Schlachten gewonnen – doch Tausende in den Kampf und zum Siege geführt hat. Wir legen heute einen Kranz der Erinnerung auf das Fleckchen Erde, wo er fiel.

Ueber die Vorgänge, welche den Tod dieser Zierde der Lützow’schen Schaar herbeiführten, herrschte vom Anfang an selbst in den Berichten der Augenzeugen viel Widersprechendes. Erst durch die gründliche Forschung, welche Friedrich Brasch dem Gegenstande widmete und deren Ergebnisse er in einer besondern Schrift veröffentlichte, ist eine klare Darstellung des ganzen Verlaufs möglich geworden. Wir müssen jedoch einige Schritte in der Geschichte des Lützow’schen Corps selbst zurückgehen, um unserm Dichterhelden auf seinem letzten Ritte zu folgen.

Nach dem Abschluß des Waffenstillstandes von Pleißwitz (am 4. Junius 1813) führte bekanntlich der würtembergische General Graf v. Normann-Ehrenfels – der Name lebt für immer gebrandmarkt in der Geschichte fort – bei Kitzen unweit Leipzig den Racheplan des französischen Kaisers zur Vernichtung der Lützow’schen Reiterschaar aus. Dem Mann von deutschem Adel gelang im Dienste der gemeinsten Hinterlist und des schändlichsten Verraths ein für immer entehrender Sieg; die tapfere Schaar, die, auf den Waffenstillstand und die friedlichen Versicherungen des französischen Befehlshabers bauend, die Klingen in der Scheide, auf dem geraden Wege zu ihrem Hauptcorps begriffen war, wurde fast aufgerieben. Körner erhielt bei diesem Ueberfall als Lützow’s Adjutant und Parlamentär die erste Wunde, indem der Officier an der Spitze der Hauptcolonne der Gegner dem deutschen Parlamentär, statt der Antwort auf die Frage über die Bedeutung der feindlichen Bewegung, einen Hieb über den Kopf versetzte. Der schwer Verwundete fand erst in Leipzig, dann in Karlsbad und Berlin Heilung und Genesung. Während dieser Zeit hatte Lützow frische Kräfte an sich gezogen; so fand Körner seine schwarzen Reiter am rechten Elbufer oberhalb Hamburg wieder und ward wie ein aus der Unterwelt Zurückgekehrter von ihnen begrüßt.

Mit dem gesammten Lützow’schen Corps war indeß eine große Wandelung in seiner äußern Stellung vorgegangen. Der König von Preußen hatte während des Waffenstillstandes die Selbstständigkeit des Corps aufgehoben und es der unter dem Kronprinzen von Schweden stehenden Nordarmee zugetheilt, und zwar dem äußersten Flügel derselben unter Wallmoden. Dieser General stand dem auf Hamburg basirten Davoust gegenüber und wies das Corps schließlich dem Befehle Tettenborn’s zu, der es mit seinen 1350 Kosaken zu einem „Freikörper“ vereinigte. Als nach dem Ablaufe des Waffenstillstandes Davoust über Wittenberg nach Schwerin vorzudringen suchte, hielt sich Wallmoden ihm rechts zur Seite, bis der Kronprinz von Schweden ihm zur Verstärkung seiner rechten Flanke seine Stellung in Brandenburg an der Havel anwies. In Mecklenburg blieb gegen Davoust nur die Abtheilung Tettenborn und die Division Vegesak mit den Lützowern. Um dem Feinde diese Schwäche an Streitkraft zu verbergen, sollte derselbe durch alle mögliche Beunruhigung irre gemacht werden. Das war die Aufgabe Lützow’s, und sie veranlaßte seine Schaar zu den verschiedenartigsten und kühnsten Streifereien und führte das „lustige Reiterleben“ herbei, das Körner so herrlich besungen hat.

Zu einem solchen Streifzug gab eine Meldung des Oberjägers Natus Veranlassung. Nach derselben sollte sich eine starke Abtheilung Franzosen an der von Gadebusch nach Schwerin führenden Straße befinden, ein Theil derselben das Dorf Rosenow, ein anderer den Eulenkrug besetzt halten, ein kleinerer Trupp sich zwischen beiden umhertreiben. Um diesem Völkchen einen Besuch zu machen, brach der Major am 26. August Morgens 3 Uhr von Gottesgabe auf, sich der Gadebuscher Straße nähernd. Die Poststraße von Gadebusch nach Schwerin führte über Rosenow und Rosenberg und hatte zwischen diesen beiden letztern eine halbe Stunde von einander entfernten Orten auf der größern Hälfte freies Ackerfeld; näher nach Rosenberg hin jedoch befand sich auf der rechten Seite der Straße ein Tannenwald, an dessen Nordende die Straße entlang führte, und welcher noch jetzt durch die Größe und Schönheit seiner Bäume von dem spätern Anwuchs auf der rechten und linken nördlichen Seite deutlich zu unterscheiden ist. Letztere war damals freies Feld, nur das Grabenufer trug längs des Weges etwas Birkengebüsch. In jenem Tannenwalde nun hatte sich Lützow mit den Seinen verborgen, um von diesem Verstecke aus zu recognosciren. Hier im Walde war es, wo der Heldenjüngling, dem schon immer „seit der Weihe im Rogauer Gotteshause eine Todesahnung durch’s Herz zuckte,“ dieser Ahnung seinen letzten Ausdruck geben sollte.

„Und bringst Du mir,“ fragte sein Freund Förster, „heute kein neues Leid für unsere Feldcapelle?“

„Das Ding ist nicht fertig zu Papier gebracht,“ antwortete Körner, „aber schon zurecht gelegt; auch etwas Melodie summt mir im Kopfe herum; sobald der Tag graut, will ich’s aufschreiben, dann sollst Du es haben.“

[790] Der Tag graute, und Körner schrieb in schwindender Dämmerung sein letztes Lied: „Du Schwert an meiner Linken.“ Kaum hat er’s vollendet, so schmettert die Trompete! Auf sitzen die schwarzen Husaren und traben dem Feinde entgegen. Einige auf einer Anhöhe lauernde Kosaken hatten um 7 Uhr Morgens einen heranrückenden Transport von Munition und Lebensmitteln gewahrt, welchen zwei Compagnien Infanterie deckten. Dieselbe Kundschaft war dem Grafen Hardenberg im Kruge von Lützow durch einen von Gadebusch zurückkehrenden Fuhrmann gebracht worden. Man beschloß sofort, diesen Zug durch einen gleichzeitigen Angriff von drei Seiten auf dem freien Felde zwischen Rosenow und dem Rosenberger Gehölze aufzuheben. Vom Gehölze aus sollte er durch die von vorne angreifenden und ihn an seiner Spitze umschwärmenden Kosaken abgeschnitten und aus den Rosenberger Tannen von einer Abtheilung der schwarzen Reiter angegriffen werden, während der Major selbst, an seiner Seite Körner, in der Richtung vom Hofe Lützow über den Weg sprengend, dem Feinde von hinten in die Flanke fallen wollten. Die Kosaken kamen jedoch zu spät an ihre Stelle und fielen dann gleich über die Beute her, wie ein Mann zu Rosenhagen von einem hohen Baume aus deutlich sah. Dadurch geschah es, daß die ersten Wagen in das Gehölz fast bis nach Rosenberg gelangten. Von den übrigen Fuhrleuten, die von den Franzosen zwangsweise in Anspruch genommen waren, machten sich manche die Verwirrung zu nutze, schnitten die Pferde los und jagten querfeldein. Die Bedeckung aber mußte bald fliehen und zog sich neben und unter der den Weg versperrenden Wagenreihe entlang nach dem Gehölze hin, aus dem sie tiraillirend auf die erbitterten Verfolger schoß.

Unter den eifrigsten Verfolgern befand sich Theodor Körner. Entflammt von jenem Enthusiasmus und jener „Lützower Weise“, nach welcher ohne Commando und Erlaubniß, im Drange nach persönlicher freier That, allezeit drauf losgegangen wurde, verließ Körner den Major und gelangte mit einer Zahl Cameraden auf die Nordseite des Gehölzes, an dessen Anfang die dichteste Tirailleurskette sich befand. Hier war die Verwirrung am größten, hier die Verfolgung der aus dem Gebüsche feuernden Feinde am heftigsten. Und hier ist die Stelle, wo von Rosenowern noch jetzt die hohe, dunkele Fichte gezeigt wird, die alle anderen bei weitem überragt und aus deren sicherem Versteck die Kugel eines Feindes, den Hals von Körner’s Schimmel streifend, den kühnen Reiter zum Tode traf. Unter der Herzgrube in den Unterleib dringend, verletzte sie Leber und Rückgrat. Lautlos sank der Held vom Pferde, zweien heraneilenden treuen Freunden, Helfritz und dem edlen Friesen, in die Arme, die ihn unter dem Feuer der Feinde eine Strecke forttrugen und ihn unter eine Birke niedersetzten, mit dem Rücken an den Baum gelehnt. Noch einmal öffnete der todeswunde Held den Mund; dann sank er sprachlos um. Mit stummem Schmerze hoben ihn die Waffenbrüder auf ein Fuhrwerk. Noch wenige Augenblicke leisen Athems, dann stand das Herz still. Mit Blumen und Eichenlaub bekränzt fuhren die Genossen die Leiche nach Wöbbelin und mit ihr die des jungen Grafen Hardenberg, der mit noch zwei anderen Lützowern in dem Rosenberger Gefechte auch den Heldentod gefunden hatte. Dort ruht Theodor Körner unter seiner Eiche, neben seiner einzigen Schwester, die aus Gram über den Tod des geliebten Bruders starb, und neben seinem Vater, der den letzten Ruheort bei seinen Kindern suchte.

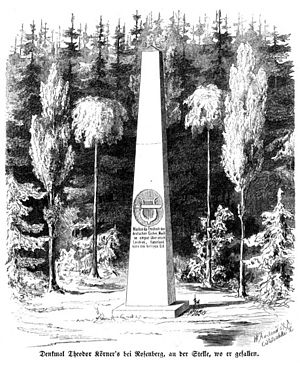

An der Stätte aber, wo den Dichter und Helden die tödtliche Kugel getroffen, hat in jüngster Zeit eine edle Hand ihm ein Denkmal gesetzt. Schon vorher war jene Stätte nach der Localangabe eines Rosenowers von Tannen frei gemacht und mit zwei Trauereschen bepflanzt worden. Hier erhebt sich seit dem Jahre 1850 eine Denksäule von Granit in Form eines Obelisken, welcher unten 3, oben 1¼ Fuß im Geviert mißt und mit dem Grundsteine eine Höhe von 19 Fuß erreicht. Die vordere Seite schmückt „Leyer und Schwert“, darunter stehen Körner’s Worte:

„Wachse, du Freiheit der deutschen Eichen,

Wachse empor über unseren Leichen,

Vaterland, höre den heiligen Eid!“

Auf der andern Seite sind die Worte eingegraben: „Hier fiel Karl Theodor Körner, ein deutscher Mann, am 26. August 1813. Gewidmet von Karl Griefenhagen auf Rosenhagen.“ Den Hintergrund bildet eine dunkele Tannenwand, die im Halbkreise das Denkmal umgiebt.

Des Dichters schöne Mahnung:

„Vergeßt der treuen Todten nicht und schmücket

Auch ihre Urne mit dem Eichenkranz,“

sie ist in dankbare Herzen gedrungen; noch ist kein Jahr vergangen, ohne daß sein Grab und sein Denkmal ihre frischen Kränze trugen und ein Ehrenlied für den Gefallenen an dieser der Vaterlandsliebe heiligen Stätte erklang. Theodor Körner’s Ehrentage sind zu frommen Jugendfesten jener Gegend geworden.

Andere Zeiten verlangen andere Feste. Es gab eine Zeit, wo die Feier der Siegestage des „Befreiungskriegs“ an vielen höchsten Orten ungern gesehen wurde, ja, in manchem deutschen Lande sogar verboten war. Man scheute die Erinnerung an jene Kampfthaten der Völker, für welche man in der Dankbarkeit der Noth so sehr viel ganz vergeblich versprochen hatte. Damals verging der Nation die Lust zu öffentlichen Ehrenfeierlichkeiten für ihre großen Todten. Oeffentliche Pracht entfalteten nur die Familienfeste der Fürsten, zu welchen die Schaulust der Menge sich unterthänigst hinzudrängen durfte. Der Erinnerung an die Helden des Volks weihete man prunklose Feierstunden in engeren Kreisen, wenn dies nicht gar insgeheim geschehen mußte; ja, schließlich wagte es fast nur noch die akademische Jugend, eine freie politische Meinung öffentlich zu äußern, weil sie durch die begeisternde Anschauung des Idealen über Gefahr und Gram der Gegenwart emporgehoben wurde, während die durch bittere Erfahrungen enttäuschten Männer verdrossen und schweigend zu Boden sahen. Deutsches Leben blühte fast nur noch in den patriotischen Jugendfesten geheimer Verbindungen.

Diese Zeiten sind vorüber. Das Volk entfaltet seine Fahnen wieder am hellen Tage und auf offenem Markt, aber eine dunkele Wolke schwebt an seinem Himmel;

„Wohl mischt sich selbst in seine Feier,

Ins Freudenroth der ernste Flor,

Doch tritt gerüsteter und freier

Der Geist zu Werk und That hervor;“

und wenn vordem der Mann schwieg und die Jünglinge redeten, so ringen jetzt die Männer laut und offen nach dem nationalen Staate, während die Jugend in ihrer großen Mehrzahl kopfhängerisch oder gar gleichgültig vor der großen Bewegung der Zeit steht. Oder sind die paar tausend Turner, welche von den Millionen deutscher Jünglinge allein nach freiwilliger Wehrhaftigkeit streben, etwa ein Zeugniß für etwas Besseres? – Oder fehlt es für die neuerdings offen ausgesprochene Behauptung – „daß der größere Theil unserer (namentlich „vornehmen“) Jugend, wenn er noch nicht wirklich blasirt ist, doch Blasirtheit heuchelt und, an realistische Anschauungen hingegeben, es nicht mehr der Mühe werth hält, sich von den Helden der Geschichte, wie der Poesie, oder durch Werke der Kunst und Natur, überhaupt durch das Ideale erheben zu lassen“ – irgendwo in Deutschland an zahlreichen leibhaftigen Belegen? Hier gilt es, Baader’s Ausspruch: „Nicht erhoben werden – ist sinken!“ der Jugend alles Ernstes zuzurufen und ihr ein Beispiel aus ihren Reihen, ein Muster, das selbst den Reihen der Männer zur Zierde gereichen würde, zur Verehrung und Nachahmung aufzustellen.

Und das ist Theodor Körner! – Ihr fragt, was er war? Ein Jüngling war er, der in den Tagen von Deutschlands tiefster Schmach des Vaterlandes Jammer und Noth im deutschen Herzen getragen und des Vaterlandes Schande mit seinem Heldenblute gesühnt hat, ein Jüngling, „der sich zum Helden gesungen und zum Dichter geschlagen“, ein Heldensänger im Schmucke der ersten Jugend. Ja, gerade das erhebt unsern Körner auch für die ernsten Männer zu einer ewig das Herz anziehenden Erscheinung, daß sich in ihm im edelsten Bilde darstellt die reine deutsche Jugendlichkeit, in der sich Held und Dichter einen.

Trotz all der Mängel, die das Auge des Alters an der Jugend erkennt, wird kein rechter Mann jemals vergessen, daß gerade in der Jugend sich etwas Höheres, für alle Zeit Bleibendes darstellt, welches als deren schönster Schmuck mit innerer Gewalt die Herzen der Menschen bezwingt, welches der Mann nicht wegwerfen darf, und welches noch am Lebensabend aus dem Auge des jugendlichen Greises leuchtet. Von Theodor Körner mögen wir es lernen. Es ist jene reine, vom Leben nicht abgeschwächte ursprünglich aus des Schöpfers Hand hervorgerufene Kraft heiliger Begeisterung, die in ungetheilter Fülle sich allem Edlen und Hohen ganz hingiebt, selbst mit Aufopferung der schönsten Güter dieses Lebens. [791] In solcher Kraft lag dieses Jünglings Größe. Triumphirender Glaube an Gott, helle Zuversicht für die Sache des Rechtes und glühende Vaterlandeliebe erfüllten sein Herz ganz und gar. Und wie er singend in der Kriegsrüstung den deutschen Jünglingen voranschritt, schlugen seine Töne wie zündende Blitze ein in ihre Brust und erfüllten wiederum auch sie mit aller Kraft und Hingebung der edelsten Begeisterung.

Und das ist’s, was unserer Jugend Noth thut! Und darum sollten unsere geschäftsseligen oder hochgelahrten Jünglinge, – statt sich am frostigen Urtheil einer herzlosen Kritik über „die jugendlichen Leistungen der Körner’schen Muse“ vorzeitig abzukühlen – vor Allem die hohe ethische und nationale Bedeutung einer solchen Erscheinung begreifen, achten und lieben lernen; sie sollten die Geschichte der erbärmlichen Zeit, aus welcher Körner’s Geist und Herz sich erhob, recht eifrig studiren, damit aus ihr das Bild des Heldenjünglings in voller Klarheit vor ihr Auge trete; sie sollten all das herrliche Glück des Lebens, das Körner für seines Vaterlandes Freiheit und Ehre opferte, in ihren eignen Herzen abwägen: und wahrlich, es müßte das Blut der Jugend anders geworden sein, wenn sie nicht zu einem Körnertag sich aufschwänge, alljährlich ein Körnerfest mit ihren blühendsten Ehren feierte.

Die Männer, die jetzt rüstig im Kampfe stehen, werden Greise, wenn der Kampf selbst sie nicht vor dem Alter aufreibt; nur eine kräftige Jugend der Gegenwart könnte wieder Männer liefern. Jede Generation hat aber eine doppelte Verpflichtung: die ererbten Kämpfe tapfer fortzuführen und für die Kämpfe, die sie nicht vollenden kann, der Zukunft die rechten Streiter zu erziehen. Darum gilt’s, die Jugend vor ihr gerechtes Vorbild zu führen, denn auch des Helden Dichterwort wird in Erfüllung gehen:

Und noch einmal mußt du ringen

Wohl in ernster Geisterschlacht,

Und den letzten Feind bezwingen,

Der im Innern lauernd wacht!

Haß und Mißgunst mußt du dämpfen,

Neid und Streit und böse Lust;

Dann, nach langen, langen Kämpfen

Kannst du ruhen, deutsche Brust!

Es giebt heutzutage eine große Menge von Gemüthskranken, besonders unter den Jünglingen und jungen Männern, welche sich mit dem unglücklichen Wahne das Leben verbittern, daß ihr Körper in Folge früherer, im jugendlichen Leichtsinn begangener Verstöße gegen ihre Gesundheit für’s ganze Leben total ruinirt sei. Diese Kranken, denen eine beklagenswerthe Scham und Scheu vor gebildeten Aerzten innewohnt, sind fast alle durch solche Bücher in ihren jammervollen und oft zur Verzweiflung führenden Zustand gerathen, welche, nachdem der Leser durch haarsträubende Krankengeschichten in Angst und Schrecken wegen seiner Zukunft versetzt worden ist, ein sicherheilendes, aber geheimes und sehr kostspieliges Arzneimittel empfehlen, was aber stets ein ganz billiges und nichtsnutziges Mixtum ist.

Unter diesen Büchern nehmen „der persönliche Schutz“ und unter jenen Arzneimitteln eine mit Hülfe dieses Buches empfohlene „Kräftigungstinctur“ den obersten Rang ein. Beide werden durch einen Hrn. Laurentius in Leipzig vertrieben, und das Verfahren dabei ist folgendes: Nachdem der arztscheue und verzweifelnde Gemüthskranke jenes Buch (dessen Preis 1 Thlr. 10 Sgr. ist und das zur Zeit in der 24. Auflage existirt) durchstudirt und aus den beigefügten, nur mit Buchstaben unterzeichneten Briefen ersehen hat, daß schon manchem ähnlichen Kranken durch das Laurentius’sche Mittel angeblich geholfen worden ist, wendet er sich schriftlich und, wenn sein Brief nicht unbeantwortet bleiben soll (wie auf der letzten Seite des Buches zu lesen ist), mit Beifügung von 3 Thalern an Hrn. Laurentius. Dieser, früher verarmter Buchhändler und jetzt Particular, läßt nun, wie er im Buche sagt, die Mittheilungen des Kranken der gewissenhaftesten ärztlichen Prüfung (zur Zeit eines Hrn. Rathes und Doctors Schmidt) unterwerfen, und es erhält hierauf sehr bald der Patient von jenem Arzte ein Schreiben, worin dieser außer einigen unbedeutenden ärztlichen Rathschlägen ein tonisches Heilverfahren für ganz unerläßlich erachtet. Dieses kräftigende Verfahren besteht nun darin, daß der Kranke 40 Thlr., aber, wie besondere eingeklebte Zettelchen besagen, lediglich an die bekannte Adresse des Hrn. Laurentius, einschicken muß, um die Kräftigungstinctur zu erhalten. Diese läßt denn auch nicht lange auf sich warten, sie kommt aber von Köthen her und muß nun nach den überschickten, theils gedruckten, theils von Hrn. Laurentius geschriebenen und vom Hrn. Dr. Schmidt unterzeichneten Vorschriften (von denen besonders die 8te sehr eigenthümlicher Art ist) verwendet werden. Schafft sie, wie dies stets der Fall, keine Hülfe und sind dem Patienten immer noch nicht die Augen über das Wesen des stärkenden Heilverfahrens aufgegangen, so thut er abermals den Beutel auf, macht noch eine halbe oder wohl gar eine ganze Periode für 20 oder 40 Thlr. durch und geht schließlich, nachdem er nun um 60 oder 80 Thlr. leichter, aber wegen seines Leidens noch nicht erleichtert ist, doch noch zu einem ordentlichen Arzte, um sich sagen zu lassen, daß er ein – war.

Jene 40thälerige Kräftigungstinctur, die allerdings nichts Schädliches, aber auch keine absonderlichen Stärkungsmittel enthält, kann sich für weniges Geld Jedermann selbst mischen, denn sie besteht hauptsächlich aus Eisen und Chinin. Man bereitet sie auf folgende Weise: Man löst 52 Gran Eisen in 1 Unze Salzsäure auf, erwärmt die Auflösung, setzt so lange Salpetersäure in kleinen Mengen hinzu bis sich alles Eisenchlorür in Chlorid verwandelt hat, und filtrirt. Andererseits löst man 60 Gran schwefelsaures Chinin in der nöthigen Menge verdünnter Schwefelsäure auf, vermischt beide Auflösungen, fügt 40 Unzen ordinären weißen Wein und endlich noch so viel Brunnenwasser hinzu, daß das Ganze 100 Unzen wiegt und hat sich so 40 Thlr. verdient. – Doch giebt es auch noch einen andern Weg, um billiger als für 40 Thlr. und zwar mit Ersparniß von 10 Thlr. zu der ganz echten Kräftigungsarznei zu kommen. Man umgeht nämlich die „bekannte Adresse“ des Hrn. Laurentius und wendet sich sofort an den Hrn. Dr. Schmidt (Carolinenstraße Nr. 3), der thut’s für 30 Thlr., ob aber auch wie Hr. Laurentius von Köthen aus, weiß ich nicht. Schon aus dieser enormen Preisermäßigung läßt sich schließen, wie’s um jenes Geheimmittel stehen muß.

Wer sind denn nun aber, und zwar zuvörderst hinsichtlich ihrer Finanzen, die Kranken, welche sich bei Hrn. Laurentius ärztlichen Rath für schweres Geld holen? In der Regel Solche, die ihre Groschen sauer verdienen müssen und sich oft das Nöthigste absparen, um die Summe für das Laurentius’sche Unheilverfahren zu erübrigen. Und wären sie auch noch so arm, niemals wird ihnen, trotz alles Flehens, von den 40 Thlrn. für die erste achtwöchentliche Periode (d. i. nämlich etwa 3 Maß von obiger Flüssigkeit) ein Groschen abgelassen. Höchstens bei Wiederholung der Cur tritt eine Ermäßigung von 10 Thlr. ein. Wohlhabende gehen äußerst selten in die Falle.

Wie sieht es ferner mit dem Krankheitszustande Derjenigen aus, die dem persönlichen Schutzpatrone in die Hände fallen? Die meisten von ihnen sind kerngesunde Leute, die sich ganz unnützer Weise fortwährend mit Gewissensbissen herum quälen und jedes Zwicken im Rücken oder in den Beinen für den Anfang der Nervenschwindsucht und dergleichen halten. Andere sind in der That in Folge von Jugendsünden entweder in der kräftigen Entwickelung ihres Körpers zurückgeblieben oder werden von Beschwerden heimgesucht, die einem geschwächten Nervensysteme ihre Entstehung verdanken. Aber ein hoffnungsloser Zustand ist das durchaus nicht und am allerwenigsten ein Zustand, bei dem von Arzneien Heil zu erwarten steht. Nur ein richtiges diätetisches Verhalten bringt hier Hülfe, und dieses muß durchaus von einem verständigen Arzte, aber nicht etwa brieflich, ohne den Kranken gesehen zu haben, sondern erst nach genauer Untersuchung desselben angeordnet werden.

Nur ganz im Allgemeinen lassen sich folgende Rathschläge ertheilen. Zuvörderst muß natürlich Patient von Schwächungen und Reizungen aller Art absehen, und dahin gehört auch der Mißbrauch [792] des kalten Wassers (in Gestalt von Sitzbädern, Uebergießungen, Abreibungen etc.), sowie der Genuß spirituöser und nervenerregender Getränke (starken Kaffees und Thees). Sodann ist die Kräftigung des Nervensystems durch richtige Ernährung seiner Masse mit Hülfe von passender reizloser, kräftiger Nahrung (ganz besonders durch fette Milch), reiner Luft und Wärme (warmer Bäder) zu erstreben. Was die Körperbewegung betrifft, so kann eine angestrengtere recht leicht schaden, wenn Patient schwach von Musculatur und arm an Blute ist; ebenso verlangt auch die geistige Arbeit eine zweckmäßige Regulirung, und diese versteht nur der Arzt nach dem betreffenden Krankheitszustande einzurichten. Vor allen Dingen suche sich Patient aber aus seinem Trübsinn zu reißen und eine heitere Gemüthsstimmung zu gewinnen.

Den zu häufigen nächtlichen Störungen läßt sich dadurch begegnen, daß man nicht spät Abends, sondern bei Zeiten ißt und trinkt, nur gehörig müde und schläfrig, aber wo möglich zeitig in’s Bette geht, auf hartem, kühlem Lager (mit fester Matratze oder Strohsack und leichter Decke) und nicht auf dem Rücken schläft, das Schlafzimmer den Tag über ordentlich lüftet, zeitig und gleich nach dem Erwachen aufsteht oder sich gewöhnt (durch Gewecktwerden), in der Nacht zu bestimmter Zeit aufzuwachen, um zu uriniren. Der Verdauungsproceß muß stets in Ordnung erhalten werden.

Und nun noch die Bitte: man lasse mich doch endlich einmal mit Anfragen nach dem Laurentius’schen Heilverfahren und mit dem Verlangen nach ärztlichem Rathe auf bloße briefliche Mittheilungen hin in Ruhe.

Pariser Bilder und Geschichten.

Vielleicht würde Europa gerettet, aus der lähmenden Bedrängniß durch gewaltsam erzeugte Verhältnisse gerissen, zum freien Gebrauch seiner niedergehaltenen höheren Kräfte gebracht, wenn es ihm gelänge, den fürchterlichen Druck der stehenden Heere von seinem Herzen und seinem Gehirn zu schütteln und der absoluten Herrschaft der Disciplin über nahe an drei Millionen kräftiger bewaffneter Menschen ein Ende zu machen. Wer das soldatische Fühlen und Denken unseres Welttheils aufheben würde, wäre vielleicht dessen Erlöser. Das Christenthum, das die Welt erobert hat, weit entfernt, dieses große Ziel, welches ihm offenbar vorschwebte, zu erreichen, wurde von dem soldatischen Geist, so zu sagen, überwältigt und gezwungen, mit sich selber zu brechen, das Schwert, das Werkzeug des Hasses, den es verwirft, heilig zu sprechen und selbst das Bajonnet zu weihen.

Beneidenswerth, tausendfach beneidenswerth die Völker, die durch glückliche Verhältnisse und ihren eigenen Werth in den Stand gesetzt wurden, sich der stehenden Heere zu entledigen, die selbst für eine erwünschte Ruhe und Ordnung zu sorgen wissen, statt eine Leibwache zu bezahlen, die sie noch mehr unterdrückt, als beschützt, die weit mehr kostet, als sie einbringt, und die gefährlicher ist als das Uebel, welches sie abhalten soll. Tausendfach beneidenswerth das Land, wo kein unheimliches Degengeklirr das ergiebige Treiben und Walten der Künste und Gewerbe stört, wo das Gesetz Gewalt besitzt, statt daß die Gewalt Gesetze giebt, und wo nicht ewig und immer, wie von jenem Barbaren zu Rom, statt aller Beweise Eisen in die Wagschale der Entscheidung mit dem Rufe geschleudert wird: Lex nihi Mars – das Schwert ist mein Gesetz!

Meinen Widerwillen gegen das Soldatenthum auf die Soldaten übertragend, habe ich von jeher in Hader mit dem Militär gelebt, namentlich mit Officieren, welche ich als die wesentlichen Bestandtheile der gefährlichen Institution, der sie angehören, abstract aufzufassen das Unrecht hatte, das große Unrecht. Ich vergaß, daß ein menschliches Herz unter der Uniform ein menschliches Herz bleibt, und daß ein Soldat „blutet, wenn man ihn sticht, und lacht, wenn man ihn kitzelt,“ wie Shylock von sich selber sagt. Schwer habe ich meine Abirrung gebüßt. Im Jahre 1848, wenige Tage nach einem Processe, der gegen mich wegen Beleidigung des Militärs eingeleitet worden war, rettete ein österreichischer Officier mir das Leben und häufte glühende Kohlen auf mein Haupt.

Es sei mir gestattet, den Hergang der Sache hier zu erzählen, ob es mich gleich von dem eigentlichen Gegenstand der Behandlung ablenkt – zum Ruhme des Mannes, dessen Namen zu nennen beklagenswerthe Verhältnisse noch immer verbieten. Und möge der Edle, wenn ihm diese Zeilen zu Gesichte kommen, aus denselben die ganze Tiefe ungeschwächter Dankbarkeit und den heißen Wunsch meiner Seele herauslesen, daß mich eine glückliche Fügung in die Lage brächte, ihm wenigstens einen Theil der großen Schuld abtragen zu können.

Am 30. October des Jahres 1848 rückten die Truppen, welche die Stadt mit eisernen Armen immer fester und enger umschlungen hatten, in Wien ein. Unter ihren Fußtritten wand sich sterbend die Revolution. Wer von den Männern der Bewegung die Dinge nicht, wie Jellinek, unrichtig beurtheilte, war der Ueberzeugung, daß es in der Hauptstadt Oesterreichs zu einem blutigen Verfahren kommen würde, und war ganz natürlich bedacht, der Gefahr, so gut es ging, sich zu entziehen. Viele suchten Schlupfwinkel und Verstecke aller Art, ich zog es vor, mich bei meinem Freunde X., der in einer der vornehmsten Straßen der Stadt wohnte, unterzubringen, in der Voraussetzung, daß nach diesem Punkte die Polizei und die Militärbehörde ihre geringste Aufmerksamkeit richten würden. Meine Berechnung war richtig: das Haus blieb von Durchsuchungen verschont, während anderwärts die polizeilich-militärischen Ueberfälle zur allgemeinen Bestürzung fortdauerten. Zum Ueberfluß war es meinem Freunde gelungen, einen Spion von der Polizei selbst in Sold zu bekommen, so daß wir davon vorher unterrichtet worden wären, wenn uns ein Besuch der Häscher gedroht hätte. An ein Entkommen war vorläufig nicht zu denken; denn die Thore der inneren Stadt wurden gesperrt, die sogenannten „Linien“, welche ganz Wien einschließen, streng bewacht, und nur mit einem Erlaubnißschein oder einem Paß, von dem Kriegsrathe ausgestellt, konnte man in’s Weite gelangen. Es hieß also, trotz dem drohenden Schwerte über dem Haupte, Geduld haben und – warten. Offen gestehe ich, daß mich jetzt die Erinnerung an jene Gefahr tiefer ergreift, als mich damals, in dem Augenblick allgemeiner und eigener Aufregung, die vorhandene Gefahr zu beunruhigen vermocht hat. Ich wartete daher, mit Geduld und Fassung.

Zwei Tage nach dem Einrücken der Truppen hörte ich klingeln; ich trat aus einer am Ende der Wohnung befindlichen Stube, welche mir zugewiesen worden war, in die Küche, von wo aus ich nach der äußeren Thüre sehen konnte, ohne von dem Eintretenden gesehen zu werden. Wie erschrak ich, als ich eine Militäruniform gewahrte! Doch beruhigte ich mich bald, denn ich sah, daß die Uniform einem im Range etwas höheren Officiere gehörte, der ohne alles Gefolge kam und in einer Weise nach meinem Freunde frug, die gar nichts Schlimmes ankündigte. Der Diener, welcher geöffnet hatte, führte den Officier in eines der Gemächer, und ich, ohne weiter auf den Besuch zu achten, zog mich, der augenblicklichen Sorge entschlagen, in meine Stube wieder zurück. Nach ungefähr einer Stunde trat Freund X. mit unwöhnlich ernster Miene bei mir ein und zeigte mir an, daß soeben ein Officier, zu dem er seit langer Zeit in freundlicher Beziehung stehe, bei ihm zu Besuche war und sich für den Abend zu einem Essen und zu einem Spiel angesagt habe. „Welcher Art ist denn dieser Herr, den Du soeben empfangen hast?“ fragte ich. „Ich habe ihn nie anders, als höchst angemessen, achtungswerth und als einen Mann gefunden, mit dem sich’s recht angenehm verkehren läßt; doch gehört er mit Leib und Seele seinem Stande an, und er faßt die politischen Ereignisse nicht um ein Haar anders auf, als seine Cameraden, und als sie von der Armee im Ganzen aufgefaßt werden. Er zeigte sich in unserer Unterhaltung äußerst erbittert gegen die Partei, welche er die Partei des Umsturzes nennt.“

[793] „Wo sind sie denn – die Kolisch, die Becher, die Gritzner, die Maler und die Helden alle? warum zeigen sie sich denn jetzt nicht?“ hat er ausgerufen, als er auf den Kampf zu sprechen kam, den das Heer gegen Wien zu bestellen hatte. Du siehst, daß er Deinen Namen an der Spitze der Verhaßten genannt hat, wahrscheinlich weil Du es so ausnehmend gut verstanden hast, das Militär gegen Dich aufzubringen, weil Du die Armee am tiefsten beleidigt hast; ich vermag es nicht zu sagen, in welcher Weise er gegebenen Falls die Pflichten des Officiers mit denen des Mannes von Welt und des Freundes auszugleichen suchen möchte, und es bleibt daher auch zu bedenken, ob und wie Du Dich ihm darstellen sollst, oder ob es nicht räthlicher für Dich wäre, in Deiner Stube zurückgezogen unsichtbar zu bleiben.“

„An und für sich,“ entgegnete ich, „widerstrebt es meinem Wesen, vermauert zu bleiben; außerdem halte ich nichts für gefährlicher, als eine strenge Verborgenheit, in der das geringste Geräusch, jede Bewegung, das Zipfelchen eines Gewandes zum Verräther werden und den Verborgenen an’s Messer liefern kann. Meine Ansicht geht also dahin, daß ich, wie die anderen Hausgenossen, aber unter einem fremden Namen, vor Deinem militärischen Gaste erscheine.“

X., die Richtigkeit meiner Bemerkungen anerkennend, trat entschieden meiner Ansicht bei; es wurde eine Versammlung von all den jungen Leuten gehalten, die da aus- und eingingen und auf deren Gegenwart für den Abend zu rechnen war; es wurde ihnen der gefaßte Beschluß kundgethan und ihnen auf’s Nachdrücklichste eingeschärft, daß sie mich in Gesellschaft des Officiers um keine Welt anders als Dr. Bayer zu nennen hätten. So waren wir denn vollkommen vorbereitet, den Officier zu empfangen. Er kam gegen acht Uhr Abends und fand einen so munteren Kreis, als es der Druck der politischen Atmosphäre nur zuließ. Aus verschiedenen Gründen nenne ich von den anwesenden Gästen nur Moritz Hartmann, der während der ersten Octobertage mein unzertrennlicher Genosse geblieben und von mir in dem Hause meines Freundes eingeführt worden war. Zunächst ist er gegen jeden Schaden und sogar jede Unannehmlichkeit in Folge der Nennung seines Namens sicher gestellt, und dann spielt er eine hervorragende Rolle in der Scene, die vorzuführen ich im Begriffe stehe. Kurz nach der Ankunft des Officiers, kaum daß die herkömmlichen Vorstellungen stattgefunden hatten, wurden lange Wiener Pfeifen angebrannt. Das Spiel, für welches er sich aussprach, und das wir annahmen, war „halb Zwölf“. Obgleich mit den Karten eifrig beschäftigt, unterließen wir nicht, dem Tabak häufig zuzusprechen, von dem ein Berg auf einem Tische seitwärts aufgethürmt war.

Als meine Pfeife zu Ende geraucht war, ging ich an den Tabakvorrath heran, um auf’s Neue zu stopfen. Indeß war die Reihe an mich gekommen, dem „Bankier“ Rede zu stehen; da ich aber fehlte, rief Hartmann, in das Spiel verlieft und die erhaltene Weisung vergessend: „Kolisch, soll ich Ihre Karten aufnehmen?“ Wie von einem Pfeile getroffen fuhr ich zusammen, und den Blick abwechselnd auf den Officier und auf den Degen heftend, den er beim Eintritt in einen Winkel der Stube gestellt hatte, blieb ich sprachlos; Hartmann, noch immer nicht erkennend, welchen Irrthum er begangen, und in der Meinung, daß ich nicht hörte, wiederholte lauter und nachdrücklicher die Frage: „Kolisch! soll ich Ihre Karte aufnehmen?“ Ich beharrte in meinem Schweigen, unausgesetzt den Officier und den Degen im Auge, entschlossen, wenn es nöthig würde, zum Aeußersten zu schreiten, um mein Leben zu vertheidigen.

Nun wurde Hartmann, durch die Fußbewegung eines der Nebensitzenden erinnert, sich plötzlich seiner Unbedachtsamkeit bewußt. Entsetzen und Verzweiflung, so ergreifend, wie sie mir noch nie entgegengetreten, malten sich auf seinem todtenblassen Angesicht. Der Officier jedoch, welcher weder zu sehen noch zu hören schien, was um ihn her sich zutrug, blieb auf seinem Platze und beschäftigte sich sehr eifrig mit der „Bank“, die er übernommen hatte, und ich kehrte, nachdem ich meine Pfeife angebrannt hatte, ruhig auf meinen Platz zurück und fuhr fort, an dem Spiele Theil zu nehmen. Erst nach einer halben Stunde, während welcher ich über meine Lage reiflich nachzudenken mir angelegen sein ließ, schützte ich einen Grund vor und entfernte mich. Mir leuchtete die Nothwendigkeit ein, mich nach einem andern Aufenthalte umzusehen, um nicht einer offenbaren Todesgefahr ausgesetzt zu bleiben. Ich ging.

Es war eine fürchterliche Nacht; die Finsterniß klammerte sich an dem Himmel fest und erdrückte das Licht der Sterne; zitternd, als fürchtete er sich, schlüpfte der matte Schimmer der Laterne durch das Dunkel; der Regen goß in Strömen hernieder, von einem Winde gepeitscht, der mit eisigen Schauern daherbrauste; die Straßen waren menschenleer, nur hie und da kam ich auf meiner Wanderung nach einem Unterkommen an einem Bivouak böhmischer und kroatischer Soldaten vorüber, die ich an den Lauten erkannte, in welchen sie das Unwetter verwünschten, und die sich vergebens anstrengten, die Feuer zu unterhalten, an denen sie die erstarrten und durchnäßten Glieder wärmen könnten. Eines Wagens mich zu bedienen, war nicht möglich; denn ich mußte Vorsicht gebrauchen und eine scharfe Beobachtung anstellen, bevor ich in irgend eine Wohnung trat, um nicht den Sbirren in den Wurf zu kommen und selbst mich dem Verderben Preis zu geben. Ein Fiaker, den ich in der Ferne hätte müssen stehen lassen, konnte mich verrathen. So lief ich denn dahin durch die wilde, unheimliche Nacht, die ich mein lebelang sicher nicht vergessen werde, von Bekannten zu Bekannten, von Freunden zu Freunden, um ein Plätzchen zu finden, wo ich in Sicherheit bleiben könnte; aber umsonst –: überall drohten die Durchsuchuugen, man wußte es und man wies mich meines eigenen Heiles wegen mit Zittern zurück; mit überströmender Angst, hie und da mit Weinen drängte man mich zu rascher Entfernung; es blieb mir nichts Anderes übrig, als mich der Gefahr zu überlassen, der ich zu entrinnen suchte; mit der Resignation der Verzweiflung rief ich mir selber zu: nun komme, was da wolle! und so kehrte ich, von dem Laufe ermüdet, von dem Regen bis auf die Haut durchnäßt, ein Selbstaufgegebener, in die Wohnung meines Freundes X. zurück.

Ich fand die Gesellschaft, welche ich verlassen hatte, noch beisammen und guter Dinge beim Abendessen. Ein freudloser Gast nahm ich an dem Tische Platz, und in die Gespräche mich mischend, verbarg ich, so gut ich konnte, die innere Bewegung. Nach beendetem Abendbrod empfahl sich der Officier und versprach, den nächsten Tag wiederzukommen. Er reichte mir die Hand, als er ging. Er kam den nächsten Tag und auch die folgenden Tage und reichte mir die Hand, so oft er kam, so oft er ging. Niemals sprach er meinen Namen aus, eben so wenig den echten, als den falschen. Vier Tage nach seinem ersten Besuche erbot er sich, einem aus unserm Kreise, dessen Aeußeres sich dem meinigen am meisten näherte, eine Geleitkarte vom Kriegsrath zu verschaffen, welche es demselben möglich machen würde, eine Geschäftsreise an die preußisch-schlesische Grenze vorzunehmen. Es versteht sich von selbst, daß unser Hausgenosse das Anerbieten annahm. Mit den Worten: „Gebt wohl Acht, daß keine Ungeschicklickkeit vorfällt,“ händigte der Officier meinem Freunde X. den Geleitbrief ein, dem ich es danke, daß ich aus der Stadt und dann über die Grenzen Oesterreichs glücklich entkam.

Der zarte Retter meines Lebens hatte mich, wenn auch nicht seinem Stande, so doch seinen Standesgenossen näher gebracht, und es erklärt sich wohl leicht, daß ich seit dieser Begebenheit meine schroffe Antipathie gegen die Uniform aufgab und Verbindungen mit Kriegsleuten anknüpfte, denen ich früher, da mir die Uniform den Mann bedeutete, aus dem Wege gegangen wäre.

Einer meiner militärischen Freunde zu Paris führte mich in eine „Messe“. „La messe“ nennt man das Speisehaus, wo sich die Officiere der kaiserlichen Garde zu gemeinsamem Genusse des Morgen- und Mittagbrodes versammeln. Die kaiserliche Garde hat diese Einrichtung, wie so manche Vortheile, vor den andern Truppen voraus. Jedes Regiment hat seine besondere „Messe“. Die Einrichtung ist in sofern demokratisch, als sich alle militärischen Abstufungen vom Unterlieutenant bis hinauf zum Obristlieutenant, der an der langen, langen Tafel den Vorsitz führt, zusammen finden und einige Stunden auf gleichem Fuße mit einander leben und essen. Ich würde nicht zu unterscheiden gewußt haben, wer von den anwesenden Officieren höher oder niedriger steht, wenn es die äußeren Abzeichen nicht verrathen hätten, so ungezwungen und frei von jeder Pedanterie ist ihr Verkehr unter einander, so glatt und leicht ihr Benehmen. Man erwarte nicht, daß ich viel Rühmens von den französischen Soldaten mache, obgleich ihre Milde und Menschlichkeit sogar in feindlichen Ländern gepriesen wird; denn ich habe sie am 2., 3. und 4. December des Jahres 1851 gesehen, wie sie auf Befehl Ludwig Napoleon’s in den Straßen von Paris auf Wehrlose und Unbewaffnete schossen und hieben, um die Gesellschaft, die Familie und die Religion zu retten; aber einen Unterschied zwischen dem französischen Soldaten [794] und den anderen Soldaten des Continents muß ich doch anerkennen: es ist etwas mehr von der Nation in ihm, es ist etwas mehr von ihm in der Nation, und so sind das Heer und die Nation mehr mit einander verwachsen, was freilich weit mehr dem Heere als der Nation zum Lobe gereicht. In den Ländern, wo stehende Heere zu den Staatsbedürfnissen zählen, macht das goldene Portecépée hoffähig; in Frankreich ist man hoffähig ohne Officiersrock, ohne jeden Rang, ohne jede sociale Bevorrechtung. Der Kaiser Napoleon hat sich selber einen Emporkömmling genannt; wer sollte für unwürdig erkannt werden, am Hofe eines Emporkömmlings zu erscheinen? Der Officiersrock hat also vor dem schwarzen Frack nicht viel, wenigstens das nicht voraus, worauf anderwärts der dem Bürgerstand entwachsene Wehrmann besonderen Werth legt.

Auf einer Reise nach Rom sah ich zu Civita-Vecchia an einer Wirthstafel einen französischen Obristen mehrere seiner Untergebenen bewirthen und zwei Sergeanten, die mit zur Gesellschaft gehörten, mit einer Zuvorkommenheit behandeln, von der sich die Weltweisheit eines preußischen Lieutenants nichts träumen läßr. Noch mehr als die Liebenswürdigkeit des Obristen gefiel mir die Unbefangenheit der Sergeanten, mit welcher sie, ebenso entfernt von Selbstüberhebung wie Kriecherei, die Freundlichkeiten ihres Vorgesetzten hinnahmen. Derselbe Geist geht durch alle Classen der französischen Gesellschaft und trat mir recht auffallend in der „Messe“ entgegen.

Wie den Franzosen vor anderen Nationen am allerwesentlichsten seine geselligen Fähigkeiten, ich möchte fast sagen, seine gesellige Tugend auszeichnet, so mildert insbesondere diese französische Eigenheit den militärischen Sondergeist, der anderwärts so unerquicklich, nicht selten empörend auftritt. Es blieb mir ganz behaglich zu Muthe, als ich an der Seite meines Führers in diese nach so vielen Seiten hin fremde Gesellschaft von mehr als 150 Officieren trat, die mir fast ganz fremd war, und von der mich die völlige Verschiedenheit des Denkens und Empfindens, des Wollens und des Strebens so weit abhält: nichts von dem stolzen Dünkel, der auf hohen Stelzen einherschreitet und auf Jeden, wie hoch er auch stehen mag, nach unten guckt, machte sich bemerkbar. In den Blicken Aller sprach sich die freundliche Begrüßung des eingeführten Fremden und der Wunsch aus, ihm angenehm, ihm gefällig zu sein; obgleich man sich fern hielt, zeigte man sich doch wie zu mir gehörend, mit mir in Verbindung.

Jede Woche ist da großer, glänzender Empfang: da spielt die Musikbande, da kommen Frauen und Mädchen, die den Officieren vermählt, verwandt oder befreundet sind, und für die ein besonderer Speisesaal eingerichtet ist; denn an die Officierstafel werden sie nicht zugelassen, weil man von der tiefen Wahrheit des spanischen Sprüchwortes: „quien es ella? – wer ist sie?“[1] durchdrungen ist und fürchtet, daß die vertrauliche Nähe der Frauen Streit und Hader unter den reizbaren, in tödtlichen Waffen geübten Kriegsleuten herbeiführen würde. Alles ist in großer Gala; die Aufwärter, aus gemeinen Soldaten bestehend, sonst in Civil, sind an diesem Tage in Uniform; die Gänge der Speisen sind vermehrt, die Weine üppiger, das Tafelgeschirr reicher, vornehmer, kurz, Alles ist festlich geschmückt, auch die allgemeine Stimmung. Eine Glocke ruft zu Tische, die Geladenen sitzen neben denen, von welchen sie geladen wurden; es ist ein Gebot der Höflichkeit, daß man seinem Gaste mit Wein von ausnahmsweiser Qualität aufwartet; in diesem Falle muß nach der Regel des Hauses dem zweiten Nachbar des Fremden von dem köstlichen Getränke auch kredenzt werden, wahrscheinlich um auf diese Weise den Gast mit einem Dritten in Berührung zu bringen und einen Anknüpfungspunkt mehr zwischen ihm und der Gesellschaft herzustellen.

Die Speisen, selbst an gewöhnlichen Tagen, sind trefflich bereitet und reichlich geboten. Jeder kann von dem Aufwärter so oft verlangen, als es sein Appetit erheischt. Von dem Grundsatz des Heerführers einer älteren Zeit, daß eine Katze und ein Soldat entweder ausgehungert oder gut genährt sein müssen, um für ihren Beruf zu taugen, hat Ludwig Napoleon offenbar den zweiten Theil angenommen: nie war eine Armee besser, nie vielleicht so vortrefflich versorgt und verpflegt, nie in dem Maße mit Allem versehen, was zur Erleichterung und Bequemlichkeit dienen kann, wie die Armee des zweiten Kaiserreiches. Ludwig Napoleon hat den Thron aus den Händen der Armee erhalten; was ist natürlicher, als daß er Alles aufbietet, um sich die Gunst dieser Machtverleiher zu bewahren! Die Wohlgesinnten und Scharfblickenden schreien über diese Begünstigung, welche aus der Armee einen Staat im Staate macht, oder gar einen Staat gegen den Staat, sie beklagen den Verlust des Einflusses der Revolution von 1789 und des Bürgerkönigthums von 1830, die Alles bürgerlich zu machen wußten, selbst den Soldaten; denn wenn auch die Tratition, sagen sie, welche den Soltaten mit dem Bürger vereinigt, bis jetzt noch einige Gewalt behält, so steht zu fürchten, daß die Angewöhnung im entgegengesetzten Sinne vernichten möchte, was der Tratition an Kraft übrig bleibt.

Der französische Soltat bezeichnet den Bürger mit dem Spottnamen „Pekin“, und der Bürgerliche nennt den gewöhnlichen Soldaten zu Fuß zum Hohne „Piou-Piou“ – allein der Hohn liegt im französischen Charakter, und das stechendste Witzwort verletzt nicht, es wird mit derselben Leichtigkeit hingenommen wie abgeschnellt, und wenn sich Soldat und Bürger auch gegenseitig über einander lustig machen, so vertragen sie sich bis jetzt doch noch ganz leidlich. Damit der französische Soltat leichten Herzens auf den Bürger ziele, muß er all’ seine Erkenntniß in Absynth ersäuft haben; der Absynth kann also Regierungsnothwendigkeit werden!

Die Kosten der gemeinsamen Tafel werden nach dem Saint Simonistischen Grundsatze: „Jeder nach seinem Bedürfniß, von Jedem nach seinem Vermögen“ bestritten, d. h. mit andern Worten: Jeder zahlt nach Maßgabe seiner Einnahme und ißt nach Maßgabe seines Appetits, so daß der ältere Obristlieutenant, welcher offenbar nicht so viel an Speise vertragen und verdauen kann, doppelt so viel zahlt, als der Unterlieutenant, dessen Magen in der heißesten Schlacht nicht wankt. Das geringste Kostgeld sind 2 Franken 5 Sous per Tag. Die heitere Laune an der Tafel wird lediglich durch den Anstand begrenzt; kein lästiges Ansehen irgend eines Vorgesetzten legt sich bleiern auf die Schwingen des Verkehrs. Zwei Officiere, welche zu spät zum Essen kamen, wurden, als sie in den Saal traten, von der Gesellschaft mit donnerndem Hohngelächter und Zischen empfangen, ohne daß der Präsident auch nur im Entferntesten Miene gemacht hätte, diesem etwas ausgelassenen Scherz entgegenzutreten.

Die Gespräche an der Tafel sowohl, als vor und nach dem Essen, drehten sich um Dinge geringer Bedeutung, um Nichtigkeiten, die nicht würdig sind, den Sinn eines Mannes zu beschäftigen. Von Vielen wurden Kleidungsangelegenheiten mit solcher Umständlichkeit besprochen und gewannen in dem Maße Aufmerksamkeit und Theilnahme, daß ich mich unter Frauen zu befinden glaubte, und zwar unter solchen Frauen, für die es keine höhere Lebensfrage giebt, als die Toilette. Sehr lebhaft interessirten sich Alle für eine neue Uniform, welche der Garde nach Angabe des Kaisers selbst bevorstand, und als ein Mann, von dem Regimentsschneider abgesendet, ein Muster dieser neuen Bekleidung auf dem Leibe, in den Saal kam: da waren Alle von der Erscheinung wie ergriffen, da war des Schauens und Betrachtens, des Besprechens und Beurtheilens kein Ende. Der grüne Rock mit gelben Schnüren an der Brust, den der Mann vorführte, ist seither Gegenstand des Volksspottes und des Witzes der Lachblätter geworden, von den Officieren aber hat es kein einziger gewagt, dem allerhöchsten Geschmacke, nach welchem das Kleid gefertigt war, laut zu nahe zu treten, die unabhängigeren lobten weniger oder schwiegen.

Wir befanden uns in der an den Speisesaal stoßenden Rauchstube, als auf meinen Freund einer seiner Cameraden mit wichtiger Miene zukam.

„Lieutenant L.,“ sagte er ihm, „der Oberlieutenant C. ist sehr heftig gegen Dich aufgebracht!“

„Gegen mich?“ rief verdutzt mein Führer, „und weshalb?“

„Weil Du Dich, wie er sagt, rücksichtslos gegen seine Frau benommen, indem Du in einer Waggonabtheilung, in welcher auch sie sich befand, mit einer Dame von unklarer Beziehung zu Dir conversirt hättest.“

„Ich habe nicht gewußt, daß ich die Frau Lieutenant C. selbst auf neutralem Gebiet um jeden Preis vermeiden müsse! Uebrigens,“ setzte er mit einiger Heftigkeit hinzu, „mag der Lieutenant C. die Sache nehmen, wie er will.“

Nach einer Minute hörte man bereits in verschiedenen Gruppen [795] den Vorfall mit großer Lebhaftigkeit besprechen. Noch eifriger unterhielt man sich von einer Begebenheit, die sich an einem früheren Empfangtage zugetragen hat. Ein Lieutenant hat eine Dame von verdächtigem Aeußern eingeführt; da aber auch die Frauen und Töchter der Officiere in die „Messe“ kommen, so geht eine sehr strenge Bestimmung dahin, daß kein Officier das Recht habe, Frauen von unanständigem Lebenswandel mit in die „Messe“ zu bringen. Kaum war die Verdächtige in den Saal getreten, als unter den Frauen ein Geflüster entstand, das immer lebhafter wurde und sich immer weiter verbreitete, den männlichen Theil der Gesellschaft ergriff und endlich bis zum Obristlieutenant drang. So schonend als möglich für die Fremde schritt der Präsident der Tafel zur Untersuchung des Gegenstandes.

„Kennen Sie die Dame, welche Sie hier eingeführt haben, genau?“ frug er den Lieutenant, den er abseits führte.

„Gewiß! mein Obristlieutenant!“ erwiderte der Angeredete.

„Was ist und was treibt sie?“

„Sie steht an der Spitze einer Modehandlung der rue des martyrs!“

„Ihr Name?“

„Madame S.!“

„Ganz recht! Wir wollen sehen …“

Den andern Tag ließ der Obristlieutenaut die nöthigen Nachforschungen anstellen und erfuhr, daß Madame S. durchaus nicht das war, was man eine anständige Dame nennt. Der Lieutenant mußte aus dem Regimente und aus der Garde fort.

Mir machten all diese Leute, deren regste Theilnahme von diesen und andern ähnlichen Dingen in Anspruch genommen wurde, den Eindruck von Unbeschäftigten, die sich eben wegen ihrer Unthätigkeit und Zwecklosigkeit von dem Geringfügigsten, Unbedeutendsten einnehmen und anregen lassen. Und in der That – ist ein Soldat in Friedenszeiten nicht ein Mann ohne Beruf? Bleibt die Zeit, welche das Wachebeziehen, das Exerciren und Manövriren übrig läßt, nicht unausgefüllt? unausgefüllt von dem eigentlichen Berufe wenigstens? So erklärte ich mir diese kindische Ueberschätzung geringfügiger Gegenstände, diese ernste Behandlung von unwichtigen Dingen, dieses Hochanschlagen von Vorfällen und Aeußerungen, die so oft solcher Beachtung nicht werth sind.

Nicht ein Wort, das irgend auf Politik Bezug haben konnte, bekam ich während der Stunden, die ich in der „Messe“ zubrachte, zu hören; und wären mir einige der Anwesenden und ihre Ueberzeugungen nicht näher bekannt gewesen, ich hätte gedacht, was viele Andere denken und sagen, daß diese Menschen auf nichts weiter, als auf ihr Vorrücken, auf ihr Glückmachen und Wohlleben bedacht und bereit sind, wie die Landsknechte, wie die Condottieri, dem Meistbietenden zu dienen. Das verhält sich aber nicht so.

Die Ueberzeugung der Franzosen und folglich auch der französischen Officiere wird vermöge der äußeren Einwirkungen heftig und zahm, verwegen und zaghaft, und die heute schläft und todt scheint, kann morgen erwachen und gewaltig werden. Diese überraschenden Ab- und Zunahmen hat man bereits gesehen, und wer Frankreich beherrscht, muß sie in Rechnung bringen.

Sprach man nicht von Politik, so sprach man um so mehr von Krieg: Alle schienen an einen nahen Krieg zwischen Frankreich und irgend einer Macht fest zu glauben und zeigten sich mit naiver Offenheit über diese Aussicht auf bevorstehende Feldzüge hocherfreut.