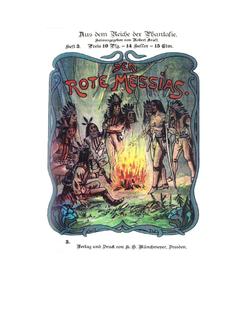

Der rote Messias

Aus dem Reiche der Phantasie.

Herausgegeben von Robert Kraft.

Preis 10 Pfg. = 14 Heller = 15 Ctm.

Heft 3.

3.

Verlag und Druck von H. G. Münchmeyer, Dresden.

Auszug aus der erklärenden Einleitung

zum ersten Bändchen.

Richard ist bis zum zwölften Jahre ein kräftiger, lebensfroher Knabe gewesen, als er durch ein Unglück gelähmt wird.

Am Abend seines vierzehnten Geburtstages sitzt der sieche Knabe allein in der Stube, traurig und freudlos, kein Ziel mehr im Leben kennend. Da erscheint ihm eine Fee. Sie nennt sich die Phantasie, will ihm ihr Geburtstagsgeschenk bringen und sagt ungefähr Folgendes:

In Richards Schlafzimmer befindet sich eine Kammerthür. Jede Nacht wird er erwachen (das heißt nur scheinbar), er soll aufstehen, jene Thür öffnen, und er wird sich stets dort befinden, wohin versetzt zu sein er sich gewünscht hat. Er kann sich also wünschen, was er will, er kann allein sein oder mit Freunden, er kann auch den Gang seiner Abenteuer ungefähr im voraus bestimmen; hat er aber einmal die Schwelle der Thür überschritten, dann ist an dem Laufe der Erlebnisse nichts mehr zu ändern. Alles soll folgerichtig geschehen, der Traum nichts an Wirklichkeit einbüßen. –

Die Erscheinung verschwindet, Richard erwacht aus dem Halbschlummer. Aber die gütige Fee hält Wort, und so findet der arme Knabe im Traume einen Ersatz für sein unglückliches Leben.

Jede Erzählung schildert nun eins seiner wunderbaren Erlebnisse, wie sie ihm die Phantasie eingiebt.

III.[WS 2]

Der rote Messias.[1]

Das Indianerterritorium.

Es wurde in der Einleitung des ersten Heftes gesagt, daß Richard seine Erlebnisse im Traume auch als eine Geschichte für seine jungen Freunde niederschreibt, und eine solche Erzählung liegt hier vor. Ehe wir jedoch mit dieser beginnen, wollen wir zuvor sehen, wie es mit den heutigen Indianern, unter denen die Geschichte spielt, aussieht.

Im Jahre 1825 wurde im Kongresse zu Washington beschlossen, um dem indianischen Raubwesen ein Ende zu machen, denjenigen Indianerstämmen, die sich nicht dem Ackerbau oder einer geregelten Viehzucht widmen, sondern nach der Sitte der Väter ausschließlich von der Jagd leben wollten, ein bestimmtes Land anzuweisen, wo sie dann nach Lust hausen könnten. Hierzu wurde ihnen das zwischen den Staaten Kansas, Missouri, Arkansas und Texas gelegene, 3487 deutsche Quadratmeilen umfassende Gebiet angewiesen.

Nur sehr wenige Indianerstämme folgten freiwillig dieser Aufforderung, die meisten ergriffen zur Verteidigung ihrer Jagdgründe die Waffen, zuerst die Seminolen; der bekannte furchtbar blutige Indianerkrieg brach aus, und viele Stämme verschwanden dabei völlig vom Erdboden. Die letzten Kämpfenden waren die Sioux, Pawnees und Crows, und zwar wurden diese nicht etwa durch die Uebermacht ihrer Feinde, sondern dadurch besiegt, daß ihnen schließlich die Vorschläge und Bedingungen des Kongresses annehmbar erschienen. So konnten am 23. September 1851 zu Fort Lamarie die Vertreter der Vereinigten Staaten vor den versammelten Häuptlingen den sogenannten ‚ewigen Friedens- und Freundschaftsvertrag‘ beschwören.

Nach diesem müssen die im Territorium angesiedelten Indianer vollkommen in Ruhe gelassen werden, dürfen thun, was sie wollen, können sich auch gegenseitig nach Herzenslust skalpieren und martern, wenn sie nur die Grenze nicht überschreiten. Ferner darf keine Eisenbahn durch ihr Gebiet gelegt werden und kein Weißer letzteres betreten, es müßte denn sein, daß er es auf eigene Gefahr hin thut. In diesem Falle aber schützt ihn die Regierung nicht, und auch sein Tod wird nicht gesühnt. Außerdem muß als Entschädigung für Abtretung der alten Jagdgründe den Indianern jährlich pro Kopf ein gewisses Quantum Mehl, Salz, Zucker, Tabak und anderes geliefert werden, während Fette gegen Decken, Feuerwaffen, Pulver, Blei und so weiter zu festgesetzten Preisen von den sogenannten Indianeragenten ausgetauscht werden; Branntwein aber darf nicht eingeführt werden.

Alle diese Bestimmungen gelten noch heutigen Tages, sollen auch heute noch eingehalten werden, denn dieser Vertrag war ja nur eine Pflicht der menschlichen Gerechtigkeit. Aber wenn man hinter die Coulissen blickt, so sieht man die Niederträchtigkeit der amerikanischen Regierung.

Es wurden damals 120.000 Indianer in ihr Territorium eingeführt, heute sind es kaum noch die Hälfte. Woher kommt es, daß diese Indianer sich so schnell vermindern? Aus Mangel an Nahrung sicherlich nicht, denn trotz aller gegenteiligen Behauptungen sind die Büffel auf dem Indianerterritorium noch nicht verschwunden. Noch immer weiden dort ungeheure Herden von Bisons, Hirschen und anderen jagdbaren Tieren, und man braucht nur zu bedenken, daß auf die deutsche Quadratmeile noch nicht einmal zwanzig Menschen kommen, so ist es ganz leicht begreiflich, daß diese zwanzig Menschen das Wild auf ihrem Gebiete gar nicht ausrotten und vertilgen können.

Auch nicht der Umstand, daß die Indianer sich etwa aus freien Stücken untereinander in blutige Händel verwickeln, ist die Ursache ihres so rapiden Niederganges, denn sie sind von Hause aus durchaus nicht blutdürstig und haben ja auch, nachdem man ihnen ein Jagdgebiet überlassen hat, in dem sie unbeschränkt schalten und walten können, gar keinen Grund zu mörderischen, decimierenden Kämpfen mit den Weißen.

Nein, die Regierung selbst ist es, die immer wieder den Zankapfel unter die Stämme wirft, und zwar durch die sogenannten Indianeragenten, das sind besoldete Trapper und ‚spys‘, die zu ihnen hingeschickt werden und ihnen trotz des Verbotes das leider so beliebte Feuerwasser mitbringen. Die Grenzbeamten sind instruiert, die Branntweinfässer völlig zu übersehen, und hat nun der Fusel einmal die Köpfe erhitzt, so ist es nicht mehr schwer, die Rothäute aufeinander zu hetzen. Kommt schließlich noch, durch den Schnapsgenuß begünstigt, eine Seuche hinzu, desto besser!

So wird die Regierung der glorreichen Vereinigten Staaten nicht eher ruhen, als bis die letzte Rothaut in die ewigen Jagdgründe des großen Geistes eingegangen ist, dann fallen auch die 3487 Quadratmeilen äußerst fruchtbaren Landes den weißen Spekulanten in die Hände.

An dem Ufer eines Nebenflusses des Red River waren gegen hundert Wigwams aufgeschlagen. Die Frauen und Mädchen gerbten im Scheine der Abendsonne am Wasser Büffelhäute, das Ergebnis der letzten Jagd, die meisten Männer lagen rauchend vor dem Eingange ihres Zeltes, einige beschäftigten sich mit den Pferden, schönen, kräftigen Mustangs, andere leiteten die Uebungen der heranwachsenden Jugend mit Tomahawk und Pfeil und Bogen, die kleineren Kinder aber balgten sich jauchzend herum, indem sie als ihre Spielgefährten auch die zahlreichen Hunde betrachteten.

Es war ein hübsches, friedliches Bild aus dem Wildnisleben im fernen Westen, obgleich auch jetzt, wo die Männer keine Kriegsfedern in den Skalplocken trugen, das ganze Dorf von einer unsichtbaren Kette weit vorgeschobener Wachtposten umgeben war.

Aus dem Walde kam plötzlich ein Wagen mit zwei Pferden und rollte über die pfadlose Buchtung dem Dorfe zu. Die Kinder rannten ihm entgegen, und die Freuen blickten neugierig und auch sehnsüchtig nach ihm hin, während die Krieger es unter ihrer Würde hielten, auch nur den Kopf ihm zuzuwenden.

Das Gefährt gehörte Old Tom, einem ‚Indiantrader‘, der von der Regierung einen Schein hatte, daß er mit seinem Wagen von Stamm zu Stamm fahren und ihnen gegen Häute Decken, bunte Tücher, Tabak und anderes verkaufen durfte. Daß er auch mit Feuerwasser handelte, war zwar verboten, die Regierung hatte ihn aber besonders damit beauftragt, und da die Indianer dies nicht wußten, so behandelten sie den kleinen, alten Mann mit dem verschmitzten Gaunergesicht als eine Art von heimlichem Vertrauten, weil er doch immerhin seine Haut riskierte, um sie in den Besitz des verpönten Labsals zu setzen. Zugleich brachte Old Tom auch stets die letzten Neuigkeiten mit, und man hörte ihm gern zu, wenn man auch wußte, wie sehr der alte Sünder log.

Das Tauschgeschäft war bald beendet. Gleichgültig hatten die Männer eingehandelt, was sie brauchten, in einem Wigwam war auch ein geheimnisvolles Fäßchen verschwunden; und nun wurden die Frauen beschenkt, und unter die Kinder warf der Hausierer, der natürlich bei dem ganzen Handel am besten weggekommen war, Kandiszucker.

„Hüte Dich, Häuptling,“ wandte er sich dann, als er damit fertig war und sich nun mit dem Packen der Felle beschäftigte, mit so lauter Stimme an einen älteren, herkulisch gebauten Krieger, daß ihn das ganze Dorf hören mußte, „ich komme eben aus dem Lager der Cherokesen. Ihre Krieger haben etwas gegen Euch vor. Mich geht’s ja eigentlich nichts an, denn ich bin ein friedliebender Trader und darf mich auch in so etwas nicht mischen, aber Ihr seid doch meine Freunde, und ich möchte Euch daher warnen. Die Cherokesen graben den Tomahawk aus, sie sind nach den Skalpen der Sioux lüstern. Habt Ihr noch nichts von dem fremden Indianer gehört, der von einem Lagerfeuer der Cherokesen zum anderen geht? Er fordert zum Kampfe gegen Euch auf.“

„Die Cherokesen sind feige Hunde,“ entgegnete der rote Adler ohne irgend welche Ueberraschung, den die alte Feindschaft mit dem genannten Stamme hatte immer bestanden. Erst kürzlich noch war es zwischen Cherokesen und Sioux wieder zum Kampfe gekommen, und zwar eines mit letzteren eng befreundeten Trappers wegen, der einen Cherokesen auf der Jagd erschossen hatte. Erst der Tod des Trappers hatte dem blutigen Streite ein Ende gemacht.

Auch die anderen Indianer, die die Worte des Indiantraders gehört hatten, schienen ihnen keine besondere Beachtung zu schenken.

„Der fremde Indianer,“ fuhr der Händler trotzdem mit krähender Stimme fort, „von dem niemand weiß, woher er gekommen ist, behauptet, der große Geist selbst habe ihn aus den ewigen Jagdgründen zu seinen Söhnen, den Cherokesen, geschickt, um ihnen zu sagen, daß alle Büffel ihnen gehörten und ebenso alle Skalpe der Sioux, die er hasse. Die Cherokesen nennen ihn ‚den Sohn des großen Geistes‘, sie bewundern ihn, weil er ihnen so schöne Versprechungen macht – na, wie gesagt, mich geht’s nichts an, aber hütet Euch vor den Cherokesen und diesem Lügner. Denn es könnte sein, daß er auch zu Euch kommt, um Euch mit schönen Worten, die ihm wie Honig aus dem Munde quellen, einzuschläfern, damit dann die feigen Cherokesen über Euch herfallen können.“

Mochten diese Worte auch noch so aufregend sein, man brachte dem Erzähler nur Gleichgültigkeit entgegen, denn man kannte ihn bereits als Schwätzer.

Da sprengte ein Reiter auf schäumendem Pferde über die Waldblöße daher und schwang sich neben dem Wagen aus dem spanischen Sattel. Es war eine wilde, in Leder gekleidete Gestalt. Neben dem modernen Revolver trug der Reiter auch den indianischen Tomahawk im Gürtel. Seinem ganzen Aussehen nach war er offenbar ein Mestize, der Abkömmling eines weißen Trappers und einer roten Squaw. Man kannte ihn im Lager der Sioux. Dieser Mann lebte ebenso wie sein Vater ungebunden als freier Jäger. Wo er sich des Abends zum Schlafen niederlegte, dort war er zu Hause, er verdarb es dabei mit niemandem, sodaß er bei fast allen Indianerstämmen Gastfreundschaft genoß. Weil ihm die vordersten Glieder der Finger an der linken Hand fehlten und er sich durch keine That einen besonderen Ehrennamen verschafft hatte, wurde er allgemein ‚Kurzhand‘ genannt.

Jetzt blickte er sich im Kreise um, ging auf einen alten Indianer zu, löste schweigend von seinem Gürtel ein kleines Beutelchen, zog dann einen darin steckenden Pfeil heraus und übergab ihm beides. Der Indianer hatte kaum einen Blick auf das mit Figuren bemalte Beutelchen geworfen und nur einen Moment den Pfeil betrachtet, so schritt er auf den Häuptling zu, übergab diesem beide Gegenstände, warf sich dann mit einem Ruck das auf dem Rücken hängende Hirschfell über den Kopf und verschwand so mit verhülltem Gesicht in seinem Wigwam.

Dies alles war schweigend vor sich gegangen. Der Häuptling öffnete unterdessen den Beutel, entnahm ihm eine dicht an der Wurzel abgeschnittene Skalplocke, hob diese und den Pfeil in die Höhe und rief:

„Hugh! Der springende Hirsch ist von einem Pfeile der Cherokesen getötet worden!“

Ein vielstimmiger Wutschrei erfüllte das ganze Dorf, und Frauen und Kinder brachen in ein Zetergeheul aus.

Der von fremder Hand herbeigebrachte Medizinbeutel des Sioux-Kriegers besagte seinen Tod, der Pfeil ließ erkennen, wer ihn getötet hatte, die abgeschnittene Skalplocke drückte aus, daß er heimtückisch ermordet worden war, und daß der Mörder keine Zeit mehr gefunden hatte, ihm den Skalp zu nehmen. Für den Vater des springenden Hirsches hatte der Anblick des Medizinbeutels genügt, um den Tod seines Sohnes beglaubigt zu finden. Die Rache aber hatte er in die Hände des roten Adlers, des Häuptlings des Stammes, gegeben.

Alle blickten nach dem Mestizen.

„Ein fremder Indianer geht unter den Cherokesen und anderen Stämmen von Feuer zu Feuer,“ begann dieser mit rauher Stimme zu erzählen und bestätigte so die Aussagen des Hausierers. „Sie nennen ihn den Todespfeil und geben ihm auch andere Namen. Er selbst aber nennt sich den Sohn Manitus und behauptet, er sei von dem großen Geiste geschickt, die Sioux zu vernichten. Er ist ein Lügner. Der große Geist liebt die Sioux. Der von Norden gekommene Fremde will sich nur zum Häuptling aller Häuptlinge machen und verspricht deshalb, weil er selbst nichts hat, als ein großes Maul, denen, die ihm helfen, die fetten Büffelherden der Sioux. Jetzt führt er die Cherokesen gegen Euch an. Sie haben schon ihre Skalplocken geschmückt und ihre Tomahawks geschärft. Ihre Jünglinge schwärmen voraus, und ein unreifer Knabe schoß dem springenden Hirsch, der sich auf den Jagdgründen von Freunden wähnte, diesen Pfeil durch den Rücken. Der Mörder floh vor mir, und ich rettete den Skalp des Kriegers. Kurzhand hat gesprochen.“

Ein neues Wutgeheul erhob sich. Jetzt hörte der stolze Gleichmut der Indianer auf. Der Krieg war da, obwohl die hinterlistigen Hunde von Cherokesen nicht einmal den blutigen Pfeil als Kriegserklärung geschickt hatten. Ein jeder wußte, was er zu thun habe.

Die Weiber verließen sofort die Arbeit, ebenso wie die Kinder ihre Spiele, auch sie prüften gleich den Greisen die Waffen, denn nur sie allein würden ja zum Schutze der Wigwams zurückbleiben. Im Scheine der auflodernden Feuer salbten die Krieger ihre Skalplocken und steckten Adlerfedern hinein, schärften die Tomahawks und Skalpiermesser, reinigten die Feuerwaffen, gossen Kugeln und spannten neue Sehnen auf die Bogen von Ahornholz oder vom Horn des Bergschafes. Und auch die Wachen wurden durch zum Kampfe fertige Krieger abgelöst, auf daß sie sich ebenfalls zum Rachezuge vorbereiteten, während Greise mit monotoner Stimme Heldenlieder sangen, die sich vermischten mit dem Wehklagen, das aus dem Wigwam des ermordeten Sioux hervorklang. Der Medizinmann aber schmückte sich zum Zaubersegen, und nun wurden leichtfüßige Späher in die Richtung der Jagdgründe der Cherokesen vorgesandt.

Nach Mitternacht sollten alle Krieger aufbrechen. Einen ganzen Tag und nicht länger würden die schnellen Mustangs brauchen, um die dreißig Meilen zurückzulegen, die sie von dem Dorfe jenes Cherokesenstammes trennten, und stieß man inzwischen während der Tages nicht auf die Feinde, so sollte morgen nacht der Ueberfall auf das Dorf stattfinden.

Es war Mitternacht.

Der Kriegstanz war vorüber, der tanzende Medizinmann hatte den Segen des großen Geistes herabgefleht und günstige Zeichen empfangen.

Nur ein kleines Feuer brannte noch in der Mitte des Dorfes neben dem Marterpfahl; um dieses saßen die jüngsten der zurückbleibenden Greise und die ältesten der in den Kampf ziehenden Krieger, die Führer der einzelnen Abteilungen, rauchten und blickten stumm auf den roten Adler. Auch Kurzhand war unter ihnen, während der Hausierer das Dorf hatte verlassen müssen.

Ebenso mußten sich die Frauen und Kinder lautlos in ihren Wigwams verhalten. Alle anderen Krieger, die nicht als Unterhäuptlinge einen Sitz am Beratungsfeuer hatten, gegen vierhundert, lagen schon draußen wachend im finsteren Walde, einen dicht geschlossenen Kreis um das ganze Dorf bildend, gleichsam eine Ehrenwache für die Beratung ihrer Häuptlinge. Sie durften auch nicht eher wieder unter einem Wigwam schlafen, als bis sie den ermordeten Stammesbruder gerächt hatten, und überhaupt nicht eher wieder schlafen, als bis sie nicht mindestens einmal mit den Cherokesen im Kampfe zusammengestoßen waren.

Die kurze Beratung hatte stattgefunden, doch noch eine Stunde lang rauchte der rote Adler schweigend und manchmal nach den Sternen blickend aus dem kurzen Stiele seines Tomahawk.

Erst dann klopfte er, zum Zeichen, daß er jetzt seinen letzten Entschluß verkünden würde, die Asche aus der Höhlung des Tomahawkgriffes.

Aber er kam nicht zum Reden, denn plötzlich stand neben ihm am Feuer, wie aus dem Boden gewachsen, die Gestalt eines Indianers. Es war ein junger, hochaufgeschossener Krieger von ungemein muskulösem Bau, dennoch aber war alles an ihm von vollendeter Harmonie, wie der bis auf eine kurze, eng anschließende Lederhose nackte Körper erkennen ließ. Er trug am Gürtel Tomahawk und Skalpiermesser und alles das, was der Indianer sonst noch daranhängen hat, aber keine Skalpe. Diese Trophäe, die den Krieger erst ausmacht, war bei ihm nicht zu finden, ebenso schmückte die Wirbellocke auch keine Kriegsfeder. Ueber dem Rücken hing ihm ein Lederköcher mit Pfeilen. Seine Hand hielt, sich damit leicht auf den Boden stützend, einen äußerst langen und starken, mit künstlichen Schnitzereien versehenen Bogen aus Horn, der anscheinend von einem wahren Riesen von Mufflon stammte, und eine ungeheure Muskelkraft mußte dazu gehören, um ihn zu spannen.

Lautlos war er aus der Dunkelheit an das Feuer getreten. So stand er einen Augenblick regungslos da, dann ließ er sich schnell mit untergeschlagenen Füßen auf dem Platz neben dem Häuptling nieder, der wegen der Abwesenheit eines anderen ebenbürtigen Häuptlings frei war, zog eine lange Pfeife aus dem Gürtel, stopfte den roten Steinkopf aus einem Beutel mit Tabak, entzündete ihn und begann schweigend zu rauchen.

Ebenso stumm betrachteten ihn die anderen Indianer; aber, so sehr sich diese gestählten Krieger auch beherrschen konnten, man sah ihnen ihr grenzenloses Staunen doch an. Wer war dieser Indianer? Die Wachen hatten ihn passieren lassen, also schienen diese ihn zu kennen. Aber dann hätte er doch wenigstens begleitet werden müssen. Nein, es war nicht anders möglich, als daß er aus dem Boden gewachsen war. Hierzu kam, daß die Sioux seinen Stamm nicht erkennen konnten, denn der Krieger war zwar über und über tätowiert, doch er trug an seinem Körper die Totems sämtlicher Stämme des Territoriums zusammen, auch das der Sioux. Es war offenbar eine vom Himmel herabgekommene Erscheinung, ein Blendwerk der Augen, und wie ein solches starrte ihn auch Kurzhand entgeistert an, der die Lippen bewegte, ohne ein Wort hervorbringen zu können.

So vergingen fünf Minuten.

„Meine roten Brüder haben den Tomahawk ausgegraben,“ hub der Fremde endlich mit tiefer Stimme an. „Gegen wen wollen sie den Kriegspfad betreten?“

„Mein roter Bruder trägt das Totem des Sioux, und der rote Adler kennt ihn doch nicht,“ entgegnete der Häuptling. „Bist Du ein Sioux, so mußt Du wissen, wen die Sioux zu rächen haben.“

„Den springenden Hirsch, und dieser Mann dort mit dem doppelten Blute hat ihn ermordet,“ sagte der Fremde, auf Kurzhand deutend.

Da wich plötzlich der Bann von dem Mestizen. Mit einem wilden Fluche schnellte er empor.

„Glaubt ihm nicht,“ schrie er mit farblosem Gesicht und rollenden Augen, „das ist der Lügner, von dem ich Euch erzählte, das ist der, der sich für den Sohn des großen Geistes ausgiebt und Häuptling aller Häuptlinge werden will! Seid Ihr denn blind, Krieger der Sioux!? Es ist ein Spion der Cherokesen!“

Er riß seinen Revolver aus dem Gürtel. Noch ehe er ihn aber hatte erheben können, hatte sich der Fremde aus seiner sitzenden Stellung mit dem Sprunge eines Panthers auf den Mestizen gestürzt.

Auch die Sioux wollten, nach den Waffen greifend, aufspringen, doch ein Wink des Häuptlings bannte sie auf ihren Platz. Von vierhundert[WS 3] Kriegern umringt, konnte der Fremde nicht entkommen und sollte sich jetzt für seine That verantworten.

Außerdem lag auch schon Kurzhand gebunden und geknebelt am Feuer, und auch der Fremde hatte sich wieder ruhig, als ob nichts geschehen wäre, niedergelassen.

„Todespfeil hat Euch den Mörder des springenden Hirsches für den Marterpfahl ausgeliefert,“ sagte er. „Nicht Todespfeil, sondern Kurzhand ist ein Spion und Verräter. Er und Old Tom und wie noch viele andere Blaßgesichter sind vom alten Vater im weißen Hause[2] an den Red River geschickt worden, um unter den roten Kindern des großen Geistes Unfrieden zu stiften, bis sie sich gegenseitig den letzten Skalp genommen haben. Kurzhand hat den springenden Hirsch mit einem Pfeil der Cherokesen rücklings erschossen, auf daß Ihr das friedliche Dorf der Cherokesen überfallen solltet.“

Der Mestize machte die krampfhaftesten Anstrengungen, ein Wort hervorzubringen.

Doch finster blickte der Häuptling auf den Sprecher.

„Du kommst, um uns mit glatten Worten einzuschläfern,“ sagte er. „Hinter Dir schleichen die Cherokesen. Aber meine Krieger wachen.“

„Wäre ich an das Feuer getreten, wenn ich als Feind gekommen?“

Eine lange Pause entstand. Man stand hier zwar vor einem Rätsel, aber der indianische Stolz verbot das vorschnelle Fragen.

„Du gabst Dich meinen wachenden Kriegern als Freund zu erkennen – Du täuschtest sie,“ nahm der rote Adler endlich wieder das Wort.

„Todespfeil täuscht niemanden,“ entgegnete der andere mit verächtlichem Lächeln. „Zehn Krieger lagen im Walde und versperrten seinen Weg. Todespfeil kam über sie wie der Engel der Nacht und band sie wie Kinder.“

„Du lügst!“ donnerte da plötzlich, sich vergessend, der Häuptling ihn an, und alle anderen sprangen auf.

Nur Todespfeil blieb gleichmütig sitzen.

„Ich spreche die Wahrheit.“

Ein Wink des Häuptlings, dann huschte ein Krieger davon. Schon nach einer Viertelstunde, die ruhig mit Rauchen ausgefüllt wurde, kam er zurück. Mit kurzen Worten bestätigte er die Angaben des Fremden. Zehn Krieger, darunter die erprobtesten Männer, lagen nebeneinander gebunden und geknebelt am Boden, sie glaubten, ein Geist habe sie plötzlich überfallen, und konnten gar keine Angaben machen, auch der nächste, der diesem Schicksale entgangen war, wußte durchaus nichts davon, was dicht neben ihm sich ereignet hatte.

Diesmal konnte niemand mehr sein grenzenloses Staunen unterdrücken, selbst der rote Adler rannte davon, um sich von dem Wunder zu überzeugen, denn daß Todespfeil zehn der berühmtesten Krieger, während sie wachten, gebunden hatte, das war für ihn in der That ein größeres Wunder, als für die Juden die Wiedererweckung der Toten durch den Heiland.

„Wer bist Du, mächtiger Häuptling?“ fragte er scheu, als er zurückgekommen war.

Stolz richtete sich Todespfeil auf.

„Du sagst es, ich bin ein mächtiger Häuptling. Mein Vater ist der große Geist. Auch Ihr seid seine Kinder, aber Ihr seid von einem irdischen Weibe geboren worden, während ich aus den ewigen Jagdgefilden, wo ich am Beratungsfeuer des großen Geistes als sein Sohn an seiner rechten Seite saß, zu Euch geschickt worden bin, um Euch von der Herrschaft der Blaßgesichter zu befreien.“

Und mit gewandten, einem Indianer verständlichen Worten schilderte er das jetzige und das zukünftige Los der Rothäute, zeigte, wie sie, denen doch ganz Amerika von einem Ocean bis zum anderen gehört hatte, ein Gebiet nach dem anderen an die Bleichgesichter hatten abtreten müssen, und malte mit glühenden Farben alles das aus, was einer Rothaut wohlgefällt und sie aufreizen kann.

„Da ergrimmte endlich mein Vater in seinem Zorn,“ fuhr er fort, „und er schickte mich als Euren Retter. ,Verkünde meinen roten Kindern,‘ sagte er zu mir, ,daß ich sie stark machen will wie Bären, gewandt wie Schlangen und schnell wie Hirsche. Und die Pferde, auf denen sie sitzen, sollen nimmer müde werden. Und ihre Pfeile sollen niemals ihr Ziel verfehlen, während sie selbst von keiner Kugel und keinem Messer der Blaßgesichter verwundet werden können. Und Du, mein Sohn, sollst sie von Sieg zu Sieg führen, bis im ganzen Lande kein Bleichgesicht mehr vorhanden ist, und dann sollen sie wieder auf ihren Jagdgründen leben wie zuvor. Aber das fordere ich: niemals darf ein Krieger auch nur einen Tropfen des verfluchten Feuerwassers, das mein Volk entnervt hat, über seine Lippen bringen, und nie wieder darf ein Indianer die Waffe gegen einen anderen Indianer erheben.‘

Wer meine Worte hört und glaubt daran, der ist von jetzt ab gefeit gegen jede Kugel und jeden Stahl. Aber wer mir nicht gehorcht und das Blut seines roten Bruders vergießt, oder wer nur einmal seine Zunge in Feuerwasser taucht, der ist abermals dem Tode verfallen. So spricht Todespfeil, der Sohn des großen Geistes. Dies ist der Beweis meiner Sendung.“

Der Fremde hatte das Feuer mit den Füßen angeschürt. Jetzt hielt er seine rechte Hand in die lodernden Flammen. Man sah sie darin, aber sie veränderte sich nicht.

Entsetzt wichen die Indianer zurück.

„Thuet desgleichen,“ sagte Todespfeil, „glaubet an mich, und ihr seid unüberwindlich.“

Scheu kam einer nach dem anderen näher und streckte ebenfalls die Hand in das Feuer, aber das Fleisch verkohlte nicht, auch fühlten sie nicht den geringsten Schmerz – da begriffen sie die göttliche Sendung des roten Messias, und bis zum Tagesanbruch währte, in die Sprache der Sioux übersetzt, das ,Hosiannah!‘

Das Fort Lamarie ist die stärkste und befestigteste Garnison auf der östlichen Indianergrenze, es hat stets dreihundert Soldaten, versorgt die anderen Forts auf dieser Seite mit Munition und Proviant, und der Kommandant, ein Oberst, ist der Vorgesetzte aller übrigen Forts.

Eines Morgens saß im Rauchzimmer des Kommandeurs dieser selbst mit zwei anderen Offizieren und einem Herrn in Civil.

Die drei Offiziere wollten sich halb totlachen über den neuesten Witz des anderen Herrn, eines Beamten, der direkt aus New-York kam.

Danach hatten die Indianer, wie es oft vorkommt, eine Deputation nach Washington an den ,alten Vater‘ geschickt und diesmal um nichts mehr und nichts weniger gebeten, als daß sämtliche Bleichgesichter sofort ganz Amerika verlassen sollten, weil es doch von Rechts wegen ihnen, den Rothäuten, gehöre.

Also das war des Pudels Kern! Denn daß im Indianerterritorium irgend etwas wieder einmal vor sich ginge, wußte man an der Grenze schon lange. Ein roter Messias sollte auferstanden sein, der den Rachezug gegen die verhaßten Bleichgesichter predigte. Dieser Sohn Gottes nahm natürlich auch göttliche Eigenschaften für sich in Anspruch, und nicht nur das, er übertrug sie auch auf alle anderen, die an ihn glaubten und ihm gehorchten, machte sie unverwundbar, unsterblich und so weiter. Sehr klug war es von ihm, daß er lehrte, alle diese Eigenschaften gingen bei dem Genusse von Branntwein verloren, während es einem phantastischen Indianerkopfe entsprach, daß in dem zukünftigen Kampfe nur Bogen und Pfeile, die Waffen der alten Helden, benutzt werden dürften. Der rote Messias sollte eine sehr lebhafte Thätigkeit entwickeln, er zog predigend durch das ganze Territorium und warb immer neue Jünger, denen er die Vollmacht zur Austeilung seiner göttlichen Kräfte übertrug.

Nun, man fürchtete das Kommende nicht, man war auf alles vorbereitet. Eine Vereinigung aller Indianerstämme war einfach undenkbar. Noch weit undenkbarer war das Abgewöhnen des Schnapsgenusses.

Doch einen schlimmen Streich hatte der rote Messias mit seiner Mission den Grenzwächtern bereits gespielt. Man hatte so hübsch einen Krieg zwischen Sioux und Cherokesen eingeleitet gehabt, aber Todespfeil, wie sie ihn nannten, hatte ihn durch sein Dazwischentreten verhindert, und außerdem war dabei auch noch Kurzhand, der beste politische Spion, der die Hauptrolle gespielt, zu Tode gemartert worden. Ferner wurden alle weißen Händler, Trapper und so weiter, einer nach dem anderen, aus dem Territorium verwiesen, wozu die Indianer berechtigt waren, sodaß man schon seit einiger Zeit gar nicht mehr wußte, was da drinnen vorging. Da mußte man einmal ein paar Fässer des köstlichen Feuerwassers spendieren. Trotz des Verbotes des roten Heilandes würden diese sicherlich schon bald die Erlaubnis bewirken, wieder einige politische Agenten als unschuldige Jäger in das Indianerterritorium hineinschmuggeln zu dürfen.

Aber daß die Herren Skalplocken gleich verlangten, ganz Amerika sollte geräumt werden, das war der herrlichste Witz, den man je gehört hatte. Die drei lachenden Offiziere konnten sich gar nicht wieder beruhigen.

Ein Trompetensignal übertönte plötzlich ihr Gelächter.

„Das war die Fanfare, die eine Indianerdeputation meldet,“ meinte der aufstehende Kommandeur, sich die Augen wischend. „Vielleicht kommt man schon jetzt, uns mitzuteilen, daß wir hier mit der Räumung gleich den Anfang machen sollen. Führe den Boten sofort hier herein!“ wandte er sich darauf an den eintretenden Soldaten.

„Ein weißer Missionar ist mit ihm.“

„Ein Missionar? Ja, die Schufte stecken immer mit den Rothäuten unter einer Decke. Er soll mit hereinkommen!“

Ohne Förmlichkeit wurde der Indianerdeputierte empfangen. Es war Todespfeil, natürlich ohne Waffen, aber doch in kriegerischer Ausrüstung. Vor der imposanten, herkulischen Erscheinung des jungen Indianers gaben die Offiziere doch etwas ihre nachlässige Haltung auf den Stühlen auf, und man vergaß ganz den schwarzgekleideten Missionar, einen jungen Mann mit edlen Zügen, der sich bescheiden zurückhielt.

„Wer bist Du? Was bringst Du?“ fragte der Oberst, sich zu dem barschem Ton zwingend, der gegen die verachteten Rothäute an der Grenze Mode ist.

„Ich bin Todespfeil, der Häuptling der vereinigten Indianerstämme des Territoriums,“ entgegnete der Gefragte in fließendem Englisch und hätte wohl noch mehr gesagt, wurde aber von dem Oberst, der interessiert den Klemmer auf die Nase setzte, unterbrochen:

„Ah, so bist Du selbst wohl der rote Heiland der Indianer, der Mensch gewordene Sohn des großen Geistes?“

„Du sagst es.“

„Jesus vor Pilatus,“ bemerkte der Beamte trocken. Und über diesen Witz brachen alle Offiziere in erneutes Gelächter aus. Der Bann war gebrochen.

„Und Du verlangst wohl, daß wir in Fort Lamarie mit der Räumung Amerikas beginnen?“ lachte der Oberst.

„Du sagst es.“

„Schön, mein roter Messias, es soll gleich geschehen. Bis wann haben wir mit Deiner hohen Genehmigung Zeit?“

„Bis heute mittag.“

„Und wenn wir nun bleiben?“

„So würden meine Krieger eine halbe Stunde später im Fort sein und weder Frauen noch Kinder schonen. Du hast die Wahl: freien Abzug oder Tod.“

„Hm. Dürfen wir auch etwas mitnehmen, Messias?“

„Alles. Wir brauchen nichts.“

„Auch das Feuerwasser? Du bist ein schlauer Junge, denn Du verbietest Deinen Kriegern das Feuerwasser doch nur, damit Du alles allein trinken kannst.“

Da trat plötzlich der Missionar hastig vor.

„Um Gotteswillen, meine Herren,“ rief er, „spotten Sie nicht weiter, Sie verkennen die Lage ganz und gar. Sämtliche Indianerstämme sind vereint. Dreißigtausend Krieger stehen in Waffen. Alle Weißen sind ausgewiesen worden. Nur einige Leute, denen die Krieger trauten, behielten sie als Gefangene und zur Warnung für die anderen Weißen noch bei sich, darunter auch mich. Ich flehe Sie mit erhobenen Händen an, geben Sie jeden Widerstand auf. In sämtlichen zweiundzwanzig Forts an der Grenze ergeht jetzt dieselbe Aufforderung, und hinter diesem Häuptling stehen vierhundert wohlbewaffnete Sioux.“

Die Offiziere erbleichten. Sie hatten gar nicht gedacht, daß es überhaupt so weit kommen würde. Doch ihr Schreck war nur ein ganz oberflächlicher. Was wollten denn vierhundert nackte Indianer gegen die mit modernsten Geschützen gespickten Festungswälle ausrichten, hinter denen dreihundert Soldaten lagen!

„Ich glaube, Sie sind von der Verrücktheit dieses Messias schon angesteckt,“ höhnte der Kommandant.

„Bei Gott, er ist mit himmlischen Kräften begabt und vollbringt Wunder wie unser Heiland selbst,“ sagte aber der Missionar feierlich. „Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er feuerfest und unverwundbar ist, und wie er alle die ebenso macht, die sich seinem Willen unterwerfen. Ja, er ist ein Gesandter des Herrn, um die an den Indianern von uns Weißen verübten Greuelthaten zu rächen.“

„Was?“ schrie der Oberst. „Mensch, sind Sie wahrhaftig wahnsinnig? Fangt den roten Burschen, ich will doch sehen, ob er sich auch aus dem Kellerverließ wie der heilige Petrus herauszaubern kann.“

Sofort hatten sich die beiden Offiziere auf den Häuptling gestürzt, außerdem stürmten noch draußen bereitstehende Soldaten herein. Ruhig in seiner hoheitsvollen Würde stehen bleibend, hatte Todespfeil die beiden Offiziere dicht an sich herankommen lassen, als ergebe er sich in sein Schicksal. Doch jetzt ergriff er sie plötzlich mit einer blitzschnellen Bewegung, packte mit jeder Hand einen an der Brust, hob sie so ohne jede Anstrengung frei in die Luft, warf den einen auf den Oberst, daß dieser selbst zu Boden stürzte, schleuderte den anderen dem auf ihn losstürmenden Soldaten entgegen – und war mit einem leichten Satze aus dem offenstehenden Fenster entsprungen.

Der das Fenster zuerst erreichende Sergeant traute seinen Augen nicht. Das Fenster lag in der zweiten, sehr hohen Etage – und doch rannte der Häuptling schon über den Hof – mit ungebrochenen Gliedern.

„Schießt! Schießt!“ schrie der Oberst, der sich aufgerafft hatte und ebenfalls an das Fenster gesprungen war.

Mehrere Schüsse fielen. Keiner schien getroffen zu haben. Doch wohin wollte der Indianer? Er rannte gerade auf die vier Meter hohe Mauer zu, deren Sims kein Panther, viel weniger ein Mensch mit einem Sprung erreichen konnte. Wohl warf sich ihm die Schildwache, das Bajonett fällend, in den Weg und stieß zu, doch sie stieß nur in die Luft. Schon im nächsten Augenblicke stand der Häuptling auf den Schultern des verdutzten Soldaten. Noch ein Satz, und er voltigierte von den Schultern wie ein Kunstreiter die Mauer hinauf und winkte, unter dem Krachen einer ganzen Salve, noch einmal mit der Hand zurück.

„Es ist nicht möglich, ich habe das nur geträumt,“ ächzte der Oberst, sich den zerschlagenen Kopf reibend. „Wie kam der Kerl über die Mauer?“

„Sie werden noch etwas ganz anderes erleben, Oberst,“ sagte der Missionar ernst. „Sie werden sehen, daß ich recht hatte, wenn die von ihm angeführten Indianer allen Ihren Magazinkugeln und Kartätschen trotzen. Noch geschehen Zeichen und Wunder. Doch ich that meine Pflicht, ich habe Sie gewarnt.“

„Sie kommen, sie rücken an!“ schrie es da mit einem Male.

Im Augenblicke der Gefahr kehrte dem Oberst die Besinnung zurück; mit donnernder Stimme erteilte er Kommandos. Schnell eilten die Soldaten auf ihre Posten, dann wurden die stets geladenen Kanonen auf die Rothäute gerichtet, die jetzt in geschlossener Reihe aus dem Walde hervorstürmten.

Und es war eine ganz seltsame Reihe, die sie bildeten, eine Art von doppeltem Gänsemarsch. Erst als sie näher kamen, erkannte man, daß es ungefähr hundert Mann waren, die einen langen, schweren Baumstamm zwischen sich trugen. Dieser Versuch, auf solche Weise das Thor zu rammen, war eine ganz neue Methode in der indianischen Kriegführung, und die Rothäute schienen die Wirkung der Geschütze ganz vergessen zu haben. Die hinter ihnen herschwärmenden Indianer waren gar so wahnsinnig, sich nur mit Bogen und Pfeilen bewaffnet zu haben, und das Gewehr fehlte ihnen ganz.

„Feuer!“

Ein furchtbarer Donner, eine einzige Rauch- und Staubwolke – doch der Rammbaum tauchte daraus, von zweihundert Armen getragen, mit unverminderter Schnelligkeit hervor.

Noch mehrere Geschützsalven wurden abgegeben – aber ohne allen Erfolg, kein Mann stürzte.

„Himmel und Hölle!“ fluchte der Oberst mit aschbleichen Lippen. „Werden denn diese Rothäute wahrhaftig vom Teufel angeführt, oder bin ich behext? Einzelfeuer!“

Kanonen und Gewehre krachten, aber da donnerte auch schon der Rammwidder gegen das eiserne Thor, mit einem einzigen Stoße war es gesprengt, und die Indianer fluteten herein.

Es waren keine Feiglinge, welche die Fortbesatzung bildeten, sondern alles im Grenzkampfe erprobte Männer, und wie solche wollten sie sterben, im offenen Kampfe auf dem Hofe und sich nicht im Fort ausräuchern lassen, denn nun, da die Indianer einmal so weit gedrungen, war ja alles verloren.

Als erster stürmte ihnen der Oberst voran, den Degen in der Faust, und als erster stürzte er auch nieder, einen Pfeil im Herzen. Zum Kampf Mann gegen Mann kam es gar nicht, ein Pfeilhagel warf die ganze Garnison zu Boden.

„Kein Blaßgesicht wird gefangen genommen!“ übertönte jetzt Todespfeils Stimme das letzte Kampfgetöse, darauf eilte er in die Wachtstube, bemächtigte sich der Schlüssel und begab sich mit einigen anderen Häuptlingen in den Keller, wo die Branntweinfässer lagen. Diese wurden nun auf die Pulverkartätschen gesetzt, und dann legte man daran die Zündschnur.

Noch nicht einmal eine halbe Stunde hatte es gedauert, so sahen die Indianer, die sich zurückgezogen hatten, wie Fort Lamarie, in dem der ,ewige Friedens- und Freundschaftsvertrag‘ geschlossen wurde, der stets dem Worte, nie dem Sinne nach gehalten worden war, mit allen Toten und Lebendigen, die sich darin befanden, unter einer Feuergarbe, begleitet von ihrem Freudengeheul, in die Luft flog.

Dann aber richteten sich die Augen aller in ehrerbietigem Staunen, ja, fast mit geheimem Grausen, auf den Mann, der sich den Sohn des großen Geistes nannte.

Todespfeil befahl, die verwundeten und toten Indianer vor ihn zu bringen.

Es gab nur ganz leicht Verwundete, und zwar hatten sie fast ausnahmslos nur Quetschungen davongetragen, wie es bei dem Rammen des Thores und dann bei dem wilden Durcheinander auf dem Hofe fast unvermeidlich gewesen war.

Nur zwei Tote waren es, die man vor ihm niederlegte. Der eine war durch einen Pfeil getötet worden, der ihm von hinten in den Hals gedrungen, er war also versehentlich, wie es bei solch einem Handgemenge geschehen konnte, von dem Geschosse eines Kameraden getroffen worden. Den anderen aber fand man noch im Walde, und dieser hatte die Spitzkugel eines amerikanischen Soldaten in der Brust.

„Hier ist der Beweis,“ sagte Todespfeils tiefe Stimme. „Die Feuerwaffen der Blaßgesichter können Euch nicht treffen, nicht verwunden, der große Geist macht Euren Körper dagegen hart wie Stahl. Der Pfeil des Indianers aber durchdringt den roten Bruder nach wie vor. Deshalb seid einig, und Ihr werdet unbesiegbar sein. Und dieser?“ fragte er, auf den anderen Toten deutend.

„Es ist Büffelkopf. Er hat gestern heimlich Feuerwasser getrunken,“ entgegnete der rote Adler finster, und ein bestätigendes Murmeln ging durch den Kreis der Umstehenden.

„Auf!“ rief nun Todespfeil. „Vereinigen wir uns mit unseren Brüdern, die die anderen Forts genommen haben, und dann zum Rachezug gegen Osten, von dem wir vertrieben worden sind!“

Nicht viel anders als hier war es fast um dieselbe Zeit bei allen anderen Forts zugegangen. Sie alle waren von den sich gleichzeitig erhebenden Indianerstämmen, die dem betreffenden Fort am nächsten wohnten, im Sturme genommen worden. Nur der Schluß des Kampfes war oft ein anderer gewesen.

Die von dem roten Messias persönlich angeführten Sioux warfen sich nun auf ihre Mustangs und jagten auf das nächste, zehn Meilen entfernte Fort Pontival zu, um sich mit den dort kämpfenden Indianern, ebenfalls einem Stamme der Sioux, dessen Häuptling der graue Bär war, zu vereinen und dann geschlossen in Arkansas einzubrechen.

Vier Stunden brauchten sie zu dem Ritt. Am Nachmittage erreichten sie die hügelige Gegend, in der Fort Pontival lag. Erst verspürten sie einen Brandgeruch, dann hörten sie das Kriegsgeheul der Sioux – der Angriff auf das Fort mußte also später stattgefunden haben – und wie sie nun um einen Hügel bogen, lag das brennende Fort, in dem noch der Kampf Mann gegen Mann tobte, vor ihnen.

Dieses Fort bot, nachdem die Indianer das Thor mit dem Baumwidder, dessen Handhabung Todespfeil alle Stämme gelehrt, erbrochen hatten, einen ganz anderen Anblick dar, als Lamarie gleich nach Beendigung der Erstürmung.

Vor der Umfassungsmauer des sehr hoch gelegenen Forts lagen trotz ihrer ihnen prophezeiten Unverwundbarkeit zahlreiche Indianer als Leichen. Fast alle waren von Baumstämmen oder Felsstücken zerschmettert worden. Sie hatten wahrscheinlich das Thor nicht gleich beim ersten Anlauf mit der Ramme aufbrechen können, mußten länger davor arbeiten, und die Soldaten hatten von oben schwere Lasten auf sie gestürzt. Gegen den Tod des Zermalmtwerdens aber waren die Indianer nicht gefeit gewesen; massenhaft bedeckten ihre Leichen den Eingang zum Fort.

Jetzt war die Besatzung bis auf den letzten Mann niedergemacht worden, und die Rothäute, durch den Verlust ebenso erbittert, wie durch den Sieg berauscht, hausten, da sie unter keiner energischen, sie zurückhaltenden Führung standen, im Fort wie die Bestien oder eben – wie Indianer.

Todespfeil hatte seinen Leuten keine Zeit gelassen, Skalpe und Beute zu sammeln, er wollte weiter, weiter, – fort von diesem Schauplatze, wo das Skalpiermesser an Toten und noch Lebenden arbeitete, wo die vorgefundenen weißen Frauen gemißhandelt und dann erst ermordet wurden, während man die Kinder in das auflodernde Feuer schleuderte und ihre Köpfe an der Mauer zerschmetterte.

Es waren entsetzliche Scenen, wie sich solche eben in jedem Indianerkampfe wiederholen.

Todespfeil hörte plötzlich ein neues Kampfgeheul, er stürmte deshalb, von einigen seiner Leute gefolgt, rasch in das brennende Fort, und – da traf ein, was er gefürchtet hatte!

Die Indianer hatten sich des Branntweinvorrates bemächtigt, so wie früher, wenn sie einmal eine Handelskarawane überfallen hatten. Das Feuerwasser erschien ihnen wiederum als das Begehrenswerteste auf Erden, war wieder neben dem Skalp die schönste Beute, die dem Sieger winkte, und sie hatten in ihrer Wut und in ihrem Siegesrausch alle Warnungen der Messias und ihre eigenen Versprechungen vergessen, sie wußten nicht mehr, was sie thaten.

Und so ließen sie das Labsal, das irdische Sorgen vergessen und den Menschen zu Gott machte, in Eimer rinnen und tranken daraus, oder sie schöpften es mit hohlen Händen aus den Fässern und sprangen, unter ihnen auch der graue Bär, hinein. Aber es gab auch Vernünftige darunter, die mehr an die Zukunft dachten. Diese waren jenen nachgeeilt und suchten die Rasenden mit drohend geschwungenen Waffen von den Fässern abzuhalten, sodaß es bereits zum Kampfe gekommen war.

Hier schlürfte einer noch das feurige Naß mit gierigen Zügen, dort röchelte ein anderer mit der Todeswunde in der Brust am Boden. Sein Blut vermischte sich mit dem Branntwein, und trotzdem leckte es ein anderer noch auf. Ueberall ein Trinken und Morden, es war eine blutige Orgie der furchtbarsten Art.

„Unglückliche!“ überdonnerte da Todespfeils Stimme das Geheul. „Habt Ihr meine Lehren vergessen? Ihr seid alle des Todes!“

Augenblicklich verstummte der Lärm, die Rasenden kamen wieder zur Besinnung, wenn diese auch nicht lange währte und keine Besserung bedeutete. Eine Beschämung war nicht vorhanden. Die vor Wut funkelnden Augen blieben dieselben, und diejenigen, welche die Trunkenen von den Branntweinfässern hatten abhalten wollen, blickten hilfesuchend auf ihren Messias.

„Wer nur einmal wieder, nachdem er meine Worte gehört hat, seine Zunge in Feuerwasser taucht, ist dem Tode verfallen,“ fuhr dieser drohend fort, und doch lag tiefer Schmerz in seiner Stimme, „und wer das Blut seines roten Bruders vergießt, dessen Blut wird wieder vergossen werden, so spricht mein Vater, der große Geist.“

„Wir wehrten sie nach Deinem Befehl von dem Feuerwasser ab,“ sagte ein Krieger, dessen Tomahawk von Blut gerötet war.

„Dennoch ist nun der Zauber von Dir genommen, und nur einmal konnte ich ihn Dir geben,“ entgegnete Todespfeil düster.

Da wankte eine riesige Gestalt heran. Es war die des grauen Bären. Auch er hatte sich an dem Gelage beteiligt. Auch gegen ihn mußte sich eine Waffe aus dem eigenen Stamme erhoben haben, denn über seine nackte Brust zog sich ein klaffender Riß. Das Feuerwasser hatte also das strenge Verhältnis zwischen dem Häuptling und den Kriegern aufgelöst. Seine stieren Augen glühten, aber wenn der Branntwein auch schon den Gebrauch seiner Glieder etwas gelähmt hatte, seiner Sinne war er doch noch mächtig.

„Du lügst!“ donnerte er Todespfeil an. „Liegen nicht draußen meine Krieger erschlagen? Dein Wort hat uns nicht unverwundbar gemacht! Nicht durch Deinen Zauber, sondern durch unsere Tapferkeit haben wir dieses Fort erstürmt, und Du sollst uns nicht wehren, den Blaßgesichtern ihre Skalpe zu nehmen und ihr Feuerwasser zu trinken, das uns neuen Mut giebt, denn so haben es unsere Väter auch gemacht. Wir sind tapfere Krieger, wir brauchen Deinen Zauber nicht!“

Todespfeil blieb ihm die Antwort schuldig, er rechtfertigte sich auch nicht. In dem Blicke, mit dem er den trunkenen Häuptling maß, lag mehr Betrübnis als Verachtung und Zorn.

Erst das Zusammenbrechen des brennenden Forts machte dem Zechgelage und der blutigen Orgie ein Ende, und nur wenige Sioux des anderen Stammes waren es, die sich dem Messias als Gläubige auf seinem Zuge nach Osten anschlossen.

Schon also hatten sich die Indianer in zwei Parteien gespalten. Die einen hielten zu dem Verkünder der neuen Lehre, die anderen, berauscht und sinnlos geworden durch den ersten Erfolg, blieben bei der alten Sitte, den Krieg als ein blutiges Schlachtfest zu betrachten, bei dem auch die Zechereien nicht fehlen durften.

In ganz Amerika war eine Panik ausgebrochen.

Was waren die früheren Indianerkriege, mochten sie auch oft genug Jahrzehnte gewährt haben, im Vergleich zu diesem, und noch dazu in einer Zeit, da man den Indianern keinerlei Bedeutung mehr beimaß und sie schon für ausgestorben hielt! –

Der Witz, daß eine Indianerdeputation vom ,alten Vater‘ die Räumung Amerikas verlangt hatte, war bekannt geworden, man hatte viel darüber gelacht und auch über den neuen Indianerheiland gespottet – nun aber war aus dem Witz furchtbarer Ernst geworden.

An einem Tage waren sämtliche zweiundzwanzig Forts an der Indianergrenze den Rothäuten in die Hände gefallen! Das war schon eine entsetzliche Nachricht. Was aber auch die stolzesten Yankees erschreckte, das war die Einigkeit der Indianer, wie sie bis jetzt noch nie dagewesen.

Sollte der rote Messias sie wirklich unverletzlich gemacht haben? Viele Augenzeugen beschworen es, sie hatten gesehen, wie die anderen Feuerwaffen keine Wirkung auf die die Forts stürmenden Indianer hervorbrachten. Leichtgläubige erzählten es natürlich sofort nach. Hier war eben ein Wunder geschehen. Die Nüchternen spotteten darüber, sie schoben die Schuld dem schlechten Schießen der wenig geschulten Truppen zu.

Ihre Ansicht bestätigte sich auch. Denn wie schon bei dem Nehmen des Forts viele Indianer getötet worden waren, so gab es auch bei jedem weiteren Kampfe viele Leichen auf ihrer Seite.

Aber die erschreckende Thatsache blieb doch bestehen, daß sich die Indianer in ihren Siegeszügen nicht aufhalten ließen.

Besonders energisch ging der vor, der sich für den Sohn des großen Geistes ausgab und die Unverwundbarkeit der Rothäute geweissagt hatte, wenn sie dem Genusse allen Branntweins entsagten. Das war eine sehr schlaue Anordnung gewesen, und daher hatte er auch mit den tausend Kriegern, die ihm folgten, den größten Erfolg.

Wie durch Zauber erschienen sie auf ihren schnellen ausdauernden Mustangs vor Little Rock, der Hauptstadt von Arkansas; es konnte ihnen nur eine schnell einberufene Militärmacht von zweitausend Mann entgegengestellt werden, und ehe die grenzenlos bestürzten Bürger noch ihre Waffen hervorholen konnten, um ihre Frauen und Kinder zu schützen, falls die Schlacht noch unglücklich auslaufen sollte, hatten die tausend Indianer das doppelt so große Heer an gut bewaffneten Soldaten schon auseinander gesprengt. Wie ein Würgeengel hatte besonders der auf einem weißen Pferde sitzende rote Messias unter ihnen gehaust, und nun flohen die Einwohner von Little Rock, alles im Stich lassend, Hals über Kopf davon, als wenn die Furien hinter ihnen her wären, und die roten Teufel folgten ihnen wirklich, denn sie hielten sich nicht einmal wie sonst mit Skalpieren, Beute machen und Zechgelagen auf.

Die Staaten Kansas, Arkansas, Missouri und Texas befanden sich bereits im Besitze der Indianer; die ganze Gegend war ein Leichenfeld mit brennenden Städten, Dörfern und Ansiedelungen.

Da schien es Wahrheit werden zu wollen, daß die Indianer nicht eher ruhen würden, als bis ganz Amerika von einem Ocean bis zum anderen wieder in ihrer Macht sei.

„Bis nach New-York ist noch ein weiter Weg,“ sagte aber im sicheren Regierungsgebäude zu Washington der Kriegsminister, „ehe sie ihn halb zurückgelegt haben, werden sie erschöpft sein. Bis dahin können wir auch unsere Maßregeln treffen, und dann soll der letzte Indianer für diesen Frevel büßen. Einen indianischen Freistaat giebt es dann nicht mehr, dieses fette Land fällt uns dann auch zu.“

Er sollte recht behalten.

Schon begannen die mit keinem Proviant versehenen Sieger Hunger zu leiden, denn vor ihnen lag ein verwüstetes Land, auf dem kein Halm mehr gedieh, und alles Vieh wurde von den Fliehenden, wenn sie es nicht rechtzeitig in Sicherheit treiben konnten, getötet und der Verwesung überlassen. So waren die Indianer fast nur noch auf die Pferde der bei den Scharmützeln gefallenen Krieger angewiesen, und wenn der Zusammenstoß mit den versammeltem regulären Truppen, die ihnen entgegengestellt wurden, stattfand, mußten sie sich in einem völlig erschöpften Zustande befinden.

Aber so weit kam es gar nicht.

Die erste Armee, die zusammengezogen wurde, war auf einem noch unbesetzten Wege in das Indianerterritorium eingedrungen und rächte den entstandenem Schaden zunächst durch Niedermetzelung der allein in den Wigwams zurückgebliebenen Frauen und Kinder, denn selbst die ältesten Greise hatten sich dem allgemeinen Rachezuge angeschlossen.

Es dauerte lange, ehe die vorgedrungenen Rothäute etwas davon erfuhren, als sie aber wußten, was hinter ihrem Rücken sich ereignet hatte, da siegte doch die Familienliebe über das Rachegefühl und über die Kampfeslust, die beide sich überhaupt schon ausgetobt hatten. Dazu kamen noch die beständigen Strapazen des Marsches, die schließlich selbst einer ausdauernden Rothaut zu viel werden mußten.

Wer die Kunde vernahm, drehte um und eilte zurück nach den heimatlichen Dörfern, um noch zu retten, was zu retten war; und wenn man nur noch die Leichen der Frauen und Kinder fand, dann mußte zuerst Rache an den Mördern genommen werden, das war die nächste Pflicht.

So ging es zurück durch völlig verödete Gegenden, hunderte von Meilen weit, und auch Todespfeil hatte seine Schar von diesem Rückzug nicht abhalten können.

Was sie fanden, übertraf noch alle Befürchtungen. Die eingedrungenen Yankee-Soldaten hatten ihren Auftrag gut ausgeführt. Innerhalb der Indianergrenze war kein Mensch mehr am Leben, der eine rote Haut gehabt hatte. Sämtliche Dörfer und Wigwams waren niedergebrannt worden, das ganze Land war ein schwarzer, qualmender Boden. Vor dem allgemeinen Savannenbrande waren die Wildherden nach allen Richtungen geflohen und würden nicht so bald wieder zurückkehren.

Die Soldaten hatten sich bei dem Wiedererscheinen der Indianer schleunigst zurückgezogen. Nur mit den Nachzüglern war es zu einigen untergeordneten Gefechten gekommen, und dann fiel den Indianern die ganze Bagage in die Hände, wenigstens ein ungeheurer Vorrat von Branntwein – es war, als wenn die Soldaten beauftragt gewesen wären, gerade dies den Siegern zu überlassen.

Nun waren die Indianer wieder da, wo sie von Anfang an gewesen waren, nur daß ihre Heimat sie auf Jahre hinaus nicht ernähren konnte. Sie standen vor einer furchtbaren Hungersnot, und außerdem lebte keine einzige Indianerin mehr – sie waren schon jetzt die letzten der roten Rasse, und kein Indianer würde mehr geboren werden.

Im Augenblick vergaßen sie ihre Verzweiflung über dem vorgefundenen Feuerwasser, um das fortwährend blutige Kämpfe entstanden, und dann wollten sie ihren Unmut an dem, der sie in all dieses Unglück gestürzt hatte, an ihrem erst göttlich verehrten Messias, auslassen. Doch dieser war verschwunden.

Wie ein wildes Tier gehetzt, irrte Todespfeil in den verkohlten Wäldern des Territoriums umher, er konnte sich nur mit Mühe von den wenigen Tieren ernähren, die das Kampfgetöse nicht aus dieser Gegend verjagt hatte.

Nicht Feigheit war es, die ihn vor seinen Verfolgern fliehen ließ. Er wollte aber seine Waffen, die er bisher reingehalten, nicht mit dem Blute seiner roten Brüder besudeln und auch nicht als ein Opfer ihres ungerechten Zornes enden.

So irrte er rastlos umher, zu Tode betrübt, und dabei beständig darüber nachdenkend, wie er das Geschehene noch zu Gunsten seines Volkes ändern könne. Jedoch er fand keinen Ausweg.

Schlich er sich an ein Lagerfeuer, so konnte [WS 4] er immer dieselben Drohungen und Vorwürfe hören, die man nach indianischer Art gegen ihn schleuderte, als ob der Uebelthäter anwesend wäre. Es waren immer dieselben Ausflüsse parlamentarischer Beredsamkeit.

„Wir waren ein glückliches Volk, ehe Du zu uns kamst,“ hieß es in diesen Anklagen. „Unsere Büffel waren fett, und wenn wir von der Jagd heimkamen, so liefen uns unsere Kinder entgegen, und unsere Frauen holten die Beute, um sie zu bereiten, und wenn wir verwundet aus dem Kampfe kamen, aber mit Ehre bedeckt und die Skalpe unserer Feinde am Gürtel, so pflegten sie uns. Und wenn die Büffelherden ausblieben, so versorgte uns der gute alte Vater aus dem weißen Hause mit Mehl, damit seine roten Kinder, die er liebte, nicht hungerten, und für unsere Felle gab er uns Feuerwasser, daß wir unser Herz erfreuten und wieder jung würden. – Da kamst Du, Du Lügner, mit der doppelten Zunge ....“

Und nun schmähten sie auf Todespfeil und schoben ihm alle Schuld zu und thaten, als sei alles Lug und Trug gewesen, was er verkündet, als habe er nie sein Wort gehalten, als sei niemals ein Indianer unverwundbar gewesen.

Jetzt war es auch wirklich kein einziger mehr, sie waren alle schon längst in das alte Laster zurückgefallen, keiner hatte auf die Dauer der Versuchung widerstehen können, sich in dem Feuerwasser, das ihnen bei ihrem Siegeszug überall zur Beute geworden war, wieder einmal sinnlos zu betrinken.

Solche Worte zerrissen Todespfeil jedesmal das Herz. Wie gern wäre er, den sie einen Feigling schalten, in den Tod gegangen, hätte er dadurch sein Volk vor dem gänzlichen Untergange retten können!

Eines Tages, als er, wieder auf der Flucht vor fanatischen Verfolgern, einen hohen Berg erklommen hatte und sich in einer Höhle versteckt hielt, sah er unten im Thale zwischen den Felsen eine im Sonnenschein blitzende Schlange sich bewegen, deren Schwanz sich in der Ferne verlor – so sah es wenigstens von hier oben aus. Aber Todespfeils scharfe Augen erkannten sofort, daß es bewaffnete Truppen waren, amerikanische Soldaten, die heranrückten, um den letzten Kampf mit den Rothäuten zu bestehen.

Plötzlich blitzte in dem Kopfe des Verfolgten ein Gedanke auf. Nicht retten konnte er sein Volk mehr, wohl aber mit seinen Brüdern sterben unter den Bajonetten der Feinde den Heldentod.

Beseelt von diesem Gedanken, wandte er sich zurück und lief direkt den Verfolgern in die Hände, die den sich nicht Wehrenden banden und ihn triumphierend nach einem großen Lager von Indianern führten.

Drohungen und Schmähungen empfingen ihn dort, er wurde erst gemißhandelt, bekam noch einmal seine ganzen Schandthaten zu hören und ward dann vor den Rat der Häuptlinge geführt. Es war nicht anders, als wenn Christus vor dem Rat der Hohenpriester gestanden hätte, nur daß man ihm anstatt ,Kreuzige ihn!‘ zurief: ‚An den Marterpfahl mit ihm!‘

Vergebens suchte er sich hörbar zu machen, um seinen Vorschlag, im Kampfe gegen die Feinde völlig und schnell unterzugehen, anzubringen – die Wut bei seinem Anblick ließ sogar die heranrückende Gefahr vergessen, und man schleppte den roten Christus an den Marterpfahl.

Noch einmal stutzte die tobende Menge und schien an den Sohn des großen Geistes glauben zu wollen, denn kein Pfeil traf ihn, kein Feuer versengte ihn, der Tomahawk zersplitterte eher auf seinem Haupte, als daß er ihn verwundete.

Aber nein, das war noch kein Beweis seiner göttlichen Sendung, das war ,Zauberei‘, und nur desto mehr mußte der so ganz anders Geartete gerichtet werden!

„Du hast auch uns einst bezaubert,“ herrschte ihn der graue Bär drohend an, „aber wir haben uns von Deinem Zauber befreit, damit wir wieder Männer wurden. Wärest Du ein Mann und ein tapferer Krieger, so würdest Du auch Dich von diesem Zauber wieder losmachen, um zu zeigen, wie ein Mann stirbt. Aber Todespfeil ist ein Weib, das sich mit bösen Geistern verbunden hat, die es schützen, weil es keinen Schmerz vertragen kann.“

„Gebt mir einen Becher Feuerwasser, und ich werde Euch zeigen, wie ein Mann stirbt,“ sagte Todespfeil.

Die Häuptlinge besaßen noch ein Fäßchen des köstlichen Trankes, es wurde ihm der Becher gereicht, und Todespfeil leerte ihn.

Da richtete er sich hoch auf. Man erwartete seinen Todesgesang und machte sich bereit, denselben durch quälende Worte in ein Schmerzensgestöhn zu verwandeln.

„Hört ihr die Trommelwirbel?“ rief aber Todespfeil mit schallender Stimme. „Es ist Eure Todesmusik – die Blaßgesichter rücken heran, den letzten Indianer zu vernichten.“

Und plötzlich hatte er mit einem Ruck seine Fesseln gesprengt, dann riß er dem nächsten den Tomahawk aus der Hand und sprang, die Waffe schwingend, den Soldaten entgegen, die eben jetzt, von den Indianern unbemerkt, herangeschlichen waren und unter einem Hurrah aus dem Walde mit gefälltem Bajonett hervorbrachen.

Nicht wissend, was die Indianer hinter seinem Rücken thun würden, stürzte sich Todespfeil unter sie, spaltete noch einigen Soldaten den Kopf und sank dann, von mehreren Bajonetten durchbohrt, zu Boden. – – – – – – – Mit einem Schmerzensschrei erwachte Richard und hielt sich den Leib mit beiden Händen. Dann lachte er auf.

„Das war wieder ein sehr langer Traum,“ sagte er, „mein Los war das aller Heilande, und gehandelt habe ich wie ein echter Indianer. Anstatt als Heiland meine roten Brüder zu unterweisen, wie man das Land bestellt und aus Flachs Leinwand bereitet, anstatt sie zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft zu machen, habe ich sie als wilde Hunnen zum Vernichtungskriege gegen alle Blaßgesichter angereizt. Nein, wenn die Indianer so sind, wie ich sie im Traume gesehen habe – und ich zweifle nicht, daß sie mir die Phantasie richtig vorgeführt hat – dann möchte ich nicht unter ihnen leben. Hübsch war nur, wie ich die zehn Sioux auf Wache und dann den Mestizen überrumpelte und band, und wie ich schließlich die beiden Offiziere auf die anstürmenden Soldaten schleuderte und über die Mauer voltigierte.“

Heft 4 enthält die Erzählung: „Die Weltallschiffer“.

Verlag von H. G. Münchmeyer, Dresden.

Karl May’s illustrierte Werke.

Diese neue illustrierte Ausgabe umfaßt die in obigem Verlage erschienenen Werke des bekannten und beliebten Reiseschriftstellers Karl May in Radebeul bei Dresden. Dieselbe erscheint in 6–7 Serien à ca. 30 Lieferungen oder in ca. 30 Bänden à 5–600 Seiten.

Jede Lieferung von 5–6 Bogen, à 16 Seiten,

kostet nur 30 Pfg.

Jede Serie ist für sich abgeschlossen.

Serie I bringt den Reiseroman:

mit seinen 4 Abteilungen:

- Eine deutsche Sultana,

- Die Königin der Wüste,

- Der Fürst der Bleichgesichter,

- Der Engel der Verbannten.

Reiseroman von Otto Freitag.

Mit 90 Bilderbeilagen, 17 Karten und

circa 900 Textillustrationen.

90 Lieferungen brosch. à 15 Pf.

18 Bände geb. à 1 Mk.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen, wo nicht zu haben, auch direkt franko von der Verlagsbuchhandlung.

Prospekt.

„Aus dem Reiche der Phantasie“

ist der Gesamttitel für das vorliegende, epochemachende Unternehmen, das der bekannte und beliebte Reiseschriftsteller Robert Kraft der reiferen Jugend bietet.

Wohl kein anderer Schriftsteller dürfte geeigneter sein, ein derartiges Werk, das im Genre der Jules Verne’schen[WS 5] Schriften gehalten ist, besser durchzuführen, als Robert Kraft, dessen reiche und unerschöpfliche Phantasie unterstützt wird durch seine Erlebnisse und Erfahrungen, die er auf seinen Weltreisen gesammelt hat.

Schon als 13 jähriger Knabe zog Robert Kraft hinaus in die weite Welt und bereiste dieselbe als Schiffsjunge, Matrose und Forscher viele Jahre. (Siehe seine Werke: „Erlebnisse eines 13jährigen Knaben“ und „Die Vestalinnen oder Eine Reise um die Erde,“ aus dem unterzeichneten Verlage.)

Meisterhaft hat es Robert Kraft in seinem neuesten Werke: „Aus dem Reiche der Phantasie“ verstanden, den Leser nicht allein dauernd zu fesseln, sondern auch dabei zu belehren, und so hofft die Verlagsbuchhandlung, daß er sich durch dieses Werk viele neue und treue Freunde erwerben möge.

„Aus dem Reiche der Phantasie“ erscheint in abgeschlossenen Heften, à 10 Pfg., 10 Hefte in Umschlag broschiert kosten 1 Mk., 30 Hefte in hocheleganter Einbanddecke, gebunden, kosten 4 Mk. Bisher erschienen:

- Heft 1) Der letzte Höhlenmensch. – 2) Die Totenstadt. – 3) Der rote Messias. – 4) Die Weltallschiffer. – 5) Die verzauberte Insel. – 6) Der König der Zauberer. – 7) Das Stahlroß. – 8) Die Ansiedlung auf dem Meeresgrund. – 9) Eine Nordpolfahrt. – 10) Die indischen Eskimos.

Die Hefte sind durch alle Buch-, Kolportage- und Schreibwarenhandlungen zu beziehen, wo nicht zu haben, auch direkt franko von der Verlagsbuchhandlung.

Dresden-A.,

Freibergerstraße 75.