Die Gartenlaube (1885)/Heft 12

[189]

| No. 12. | 1885. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Die Frau mit den Karfunkelsteinen.

Später füllte sich der Hof mit Arbeitern. Das Aufräumen der Trümmerstätte verursachte einen wüsten Lärm, der Margarete bald aus ihrer trauten Hofstube verjagte … Nun saß sie wieder wie ehemals auf dem Fenstertritt im Wohnzimmer und tunkte die Feder in das große porcellanene Tintenfaß, welches vor Jahren so viel Klexe in den Schreibeheften und auf den Schürzen der ungeschickten Grete verschuldet hatte. Sie wollte an den Onkel in Berlin schreiben, aber sie fand die rechte Sammlung nicht; ihre Gedanken waren fortwährend auf der Flucht vor der ängstlichen Spannung, welche sie seit heute Nacht beunruhigte. „Morgen wird es da oben einen Sturm geben, so wild wie der, unter welchem eben unser altes Haus erbebt!“ hatte ihr Vater im Hinweis auf die obere Etage gesagt. Was da geschehen sollte und mußte, war ihr ein Räthsel. Zwischen dem Papa und den Verwandten droben schien das beste Einvernehmen zu herrschen, auch nicht die geringste Spur eines Konfliktes trat zu Tage; und doch mußten innere Differenzen obwalten, die dem Chef des Lamprechtshauses nachgerade unerträglich geworden waren, denn er wollte ja um jeden Preis „ein Ende machen“ …

Unter den Fenstern des Vorderhauses war es auch nicht viel stiller, als im Hofe. Es war Markttag gewesen. Noch hörte man vereinzeltes Feilschen um Butter, Eier und Obst herüber, und geleerte Holz- und Getreidewagen rasselten heimwärts über das Pflaster. Dann zogen den Marktplatz entlang die Kurrendeschüler, der wohlbekannte, aus den Schülern der höheren Lehranstalten rekrutirte Singchor … B. war eine von den wenigen thüringischen Städten, welche diese uralte, von den gabenheischenden Bettelmönchen und den späteren Bacchanten herstammende Sitte noch schützten und pflegten. Wie eine Schaar Dohlen kamen sie daher, die Knaben und Jünglinge, in ihren runden, schwarzen Mänteln, und schwarze Baretts auf die junge Stirn gedrückt. Solch Einer war auch Tante Sophiens Lieblingsheld, Martin Luther, gewesen, und gleichgesinnt wie dessen Beschützerin die edle Frau Cotta in Eisenach, bestritt sie jahraus jahrein den Mittagstisch für zwei arme Schüler aus ihrer eigenen Tasche.

Drüben vor der Apotheke sangen sie einen Choral, und bald darauf formirte sich der weite Kreis vor Lamprecht’s Hause und intonirte das Lied „Es ist bestimmt in Gottes Rath“. – Sie sangen schlecht und recht mit ihren vom Stadtkantor gedrillten Kehlen, die, so jung, meist mit Seele und Ausdruck noch nichts zu schaffen haben; und doch griffen diese Töne seltsam bewegend an Margaretens Herz, und ein Gefühl banger Beklemmung überschlich sie – ja der gestrige furchtbare Schrecken, die Sturmesnacht und die augenblickliche innere Spannung machten sich nun doch geltend, man war wunderlicher Weise ein wenig nervös.

Und Tante Sophie kam herein, inspicirte wiederholt den hergerichteten Mittagstisch und scheuchte eine naschhafte Fliege von der Obstschale.

„Es muß schlimm aussehen draußen in der Fabrik, Dein Vater kommt gar nicht wieder,“ sagte sie zu dem jungen Mädchen am Fenster. „Bärbe brummt in

[190] ihrer Küche und jammert um die Pastetchen, die derweil Saft und Kraft verlieren.“

Und nach einem Blick aus dem Fenster über den Markt hin, wo die Schüler eben aus einander gingen und der ersehnte Reiter sich immer noch nicht zeigte, meinte sie: „Du könntest schnell noch einmal die Treppe hinaufspringen, Gretel. Der Schlosser ist droben und bringt die Bodenkammerthür in Ordnung. Ich hab’ Sorge, daß er’s mit den hingelehnten Bildern nicht genau nimmt.“

Margarete ging hinauf, an den unversehrten Bildern vorüber. Die vorgestemmten Balkenstücke waren wieder entfernt, und die Thür stand offen wie in der vergangenen Nacht. Der Schlosser hantirte an den losgerissenen Angeln, unter dem freigelegten Dachgerüst waren Zimmerleute beschäftigt.

Sie trat auf die kreischenden Bodendielen, unter das eisenfeste, gebräunte Gebälk hinaus, das scharf gezähnt in den blauen Himmel hineinschnitt. Jetzt lag die klare Oktobersonne auf der Fußspur, von welcher der Papa in der Nacht gesprochen hatte. Sie schüttelte den Kopf – seine Sohlen waren sicher nie über diese rohen, ungehobelten Bretter gegangen, höchstens der benagelte Schuh der früheren Packer … Alte Häuser haben freilich ihre Geheimnisse, und für die Sonntagskinder glitzern die Augen der Hausgeisterchen unter den schleierhaften Staubschichten und Spinnweben, und das Zischeln von lichtscheuen Thaten und sonstigen schlimmen Dingen kommt aus allen Ecken. Warum aber gerade hier, in den ehemaligen Lagerräumen unverfänglicher Leinenballen, der Sturm ein ungelöstes Räthsel habe aufjagen und an den Tag bringen sollen, das begriff sie jetzt unter dem lachenden Tageshimmel noch viel weniger als in der Nacht, da der Papa so wunderlich gesprochen …

Hier oben in den Lüften wehte ein ziemlich starker Zugwind, der dem jungen Mädchen das Haar aufflattern machte. Sie zog einen kleinen, schwarzen Spitzenshawl aus der Tasche, band ihn über den Kopf und wollte eben die Speicherräume entlang schreiten, als ein lautes Aufkreischen von Frauenstimmen aus den offenen Küchenfenstern ihren Schritt hemmte … Kein Gesicht zeigte sich an den Fenstern, wohl aber stürzte in diesem Augenblick der Kutscher in den Hof und rannte nach den Ställen, und verschiedene andere Menschen, die nicht in das Haus gehörten, liefen mit. Die Arbeiter sprangen von dem Trümmerhaufen, und im Nu drängte sich inmitten des Hofes ein Menschenknäul um einen Bauer, der mit fliegendem Athem und so scheuer gedämpfter Stimme sprach, als fürchte er, es könne ein Widerhall von den Mauern laut werden.

„Hinter dem Dambacher Hölzchen,“ klang es wie verloren herauf, und „hinter dem Dambacher Hölzchen haben sie ihn gefunden,“ sagte plötzlich eine Stimme dicht an der halboffenen Thür des nächsten Bodenraumes. Es war ein Lehrjunge, der von unten heraufkam. „Sein Pferd ist an einen Baum angebunden gewesen,“ berichtete er athemlos weiter, und er hat auf dem Moose gelegen – die Marktweiber haben gedacht, er schliefe. Nun haben sie ihn wieder in die Fabrik geschafft. Solch ein reicher Mann wie der, hat viele hundert Fabrikleute unter sich und Kutscher und Bedienten, und hat doch so allein –“ er verstummte erschrocken vor dem entgeisterten Mädchenantlitz unter dem schwarzen Spitzentuch, vor den großen, entsetzten Augen und der schlanken Gestalt, die mit schlaff herabhängenden Armen wie nachtwandelnd an ihm und den Gesellen vorüberschritt. Sie fragte nicht: „Ist er todt?“ Diese erblaßten Lippen waren wie im Krampfe geschlossen. Stumm glitt sie von Thür zu Thür, die Treppe des Packhauses hinab, und durch das offene Thor auf die Straße hinaus.

Und nun ging es eilenden Fußes durch die abgelegenen, menschenstillen Gassen, denselben Weg, auf welchem sie einst aus Furcht vor dem Institut davon gelaufen war … Ein erinnernder Gedanke an damals kam ihr freilich nicht; sie schritt auch nicht durch wogende Kornfelder, von der nachwirkenden Abendgluth der Julisonne umbrütet – weithin breiteten sich die Stoppelflächen, von denen Krähenscharen aufflogen. Sie hörte auch nicht das scharfe Gekreisch der Vögel, die einzigen Laute über der grabesstillen Herbstflur – ihr war, als zöge der Schülerchor neben und hinter ihr. „Es ist bestimmt in Gottes Rath“ klang es, fort und fort und lief mit ihr … Und dann blieb sie sekundenlang stehen und preßte stöhnend die Hände auf die Ohren und schloß die Augen. Nein, nicht das Schlimmste war geschehen! Nicht wie die schwanke Aehre, die ein einziger Sensenschnitt hinmäht, sank solch eine eisenfest gefügte, kraftstrotzende Gestalt dahin; nicht so griff die dunkle Hand in das hochgesteigerte Getriebe menschlicher Pläne und Entschlüsse und wischte jäh entscheidende Worte von den Lippen! – Weiter flogen die Füße im rasenden Lauf, über das Blachfeld, die Anhöhe empor durch das raschelnde Laub, mit welchem der nächtliche Sturm den Weg hinter dem Wäldchen beschüttet hatte. Sie konnte ja nicht schnell genug hinkommen, um die unsägliche Qual loszuwerden, um zu sehen, daß es nur ein heftiger Schwindelanfall gewesen, daß Alles wieder gut, Alles beim Alten, daß die Stimme wie immer zu ihr sprach, die Augen sie anblickten und diese entsetzliche Stunde wie ein grauenvoller Traum überstanden sei.

„Hinter dem Dambacher Hölzchen haben sie ihn gefunden,“ klang es aber wieder aufschreckend in ihrem Ohr, und jetzt stockte ihr Fuß, und der ihr Herz süß beschleichende Glaube an einen täuschenden Traum zerrann grausam. Da, wo sich die Birken zwischen die Buchenstämme mischten, ja, da war es gewesen! Da war der Boden von Menschenfüßen zerstampft wie ein Kampfplatz, da hatte man mächtige Äeste von den Bäumen gerissen, um Raum zu gewinnen. Ihre innere Kraft brach wie unter einem Streich zusammen, und als das Wäldchen, und die ersten Dorfhäuser endlich hinter ihr lagen und die Fabrikgebäude sich in Steinwurfsweite drüben hindehnten, da lehnte sie sich mit wankenden Knieen an eine der Linden, die dem Thor des Fabrikhofes gegenüber den Rast- und Erholungsplatz der Arbeiter beschatteten.

Im Hofe standen viele der Fabrikleute in Gruppen; aber kein Laut einer Menschenstimme kam von dort her; man hörte nur die Huftritte eines Pferdes – es war Herbert’s Brauner, der auf- und abgeführt wurde. In demselben Augenblick, wo Margarete die Linden erreichte, trat der Landrath drüben aus dem Garten in den Fabrikhof, und fast zugleich bog von der seitwärts hinlaufenden Chaussee eine Equipage ab und brauste vor das Thor. Wie durch einen Nebel sah das junge Mädchen flatternde Bänder und wallende Hutfedern - die Damen vom Prinzenhofe saßen im Wagen.

„Um Gotteswillen, bester Landrath, beruhigen Sie mich!“ rief die Baronin Taubeneck Herbert entgegen, der an den Wagenschlag trat und sich verbeugte – er war bleich wie ein Todter. „Gerechter! Wie sehen Sie aus! Also ist es doch wahr, das Entsetzliche, Unglaubliche, das mir der Oberamtmann von Hermsleben eben beim Begegnen mittheilte? Unser lieber, armer Kommerzienrath –“

„Er lebt, Onkel – nicht wahr, er lebt?“ sagte da eine flehende, in verhaltenem Schmerz vergehende Stimme dicht neben ihm, und heiße Finger preßten seine Hand.

Er fuhr in heftigem Schrecken herum. „Um Gott, Margarete –!“

Die Damen im Wagen bogen sich vor und starrten die reiche Kaufmannstochter an, die erhitzt und bestaubt, im einfachen Morgenkleid und einen schwarzen Shawl um den Kopf gebunden, wie ein Dienstmädchen dahergekommen war.

„Wie, Fräulein Lamprecht, Ihre Nichte, lieber Landrath?“ fragte die dicke Dame stockend und ungläubig, aber auch mit jener beschränkten Neugier, die sich selbst in den peinlichsten Momenten vordrängt.

Er antwortete nicht, und Margarete hatte nicht einmal einen Blick für seine zukünftige vornehme Schwiegermutter – was wußte sie in diesem entsetzlichen Augenblick von den Beziehungen dieser drei Menschen zu einander! In wilder Angst haftete ihr Auge auf Herbert’s verstörtem Gesicht.

„Margarete –“ er sprach nicht weiter, aber sein Ton voll innerer Qual sagte ihr Alles. Sie schauderte in sich zusammen, stieß seine Hand, die sie noch fest umklammert hielt, von sich und schritt über den Hof nach dem Pavillon.

„Es scheint ihr sehr nahe zu gehen – sie hat den Kopf total verloren,“ hörte sie die klare, kühle Stimme der schönen Heloise mitleidig hinter sich sagen. „Wie wäre es ihr sonst möglich gewesen, so derangirt die Straßen der Stadt zu passiren!“

In dem Hausflur des Pavillons standen zwei im Fortgehen begriffene Aerzte der Stadt und die in Thränen schwimmende Faktorin, und halblaute Worte von Gehirnschlag und einem schönen, beneidenswerthen Tod schlugen an Margaretens Ohr. [191] Ohne die Augen zu heben, glitt sie an den Sprechenden vorüber und trat in das Zimmer, wo der Papa sich aufzuhalten pflegte. Ja, da lag er auf dem Ruhebett – sein schönes Gesicht hob sich in tiefer Blässe von dem dunkelrothen Polster – ein friedlich Schlafender, dem die jähe, schmerzlos hinraffende Hand alle dunklen Räthsel von der Stirn gestreift hatte! Zu seinen Füßen saß der Großpapa, den weißen Kopf in den Händen vergraben.

Der alte Mann sah auf, als die Enkelin in stummem Schmerz an dem Ruhebett niedersank – ihm war es nicht verwunderlich, sie „so derangirt“ auf eigenen Füßen ankommen zu sehen, er kannte seine Gretel. Schweigend, mit sanfter Hand zog er sie an sich, und da, an seiner treuen Brust, brachen endlich die wohlthätigen Thränen unaufhaltsam hervor …

Im Flursaal, zwischen der Thür des großen Salons und dem gegenüberliegenden mittleren Fenster, war der traditionelle Platz, wo Alle, die im Leben den Namen Lamprecht getragen, noch einmal in glanzvoller, wenn auch stummer Abschiedsrolle erschienen, ehe sie das feuchte Mauergewölbe draußen auf dem stillen Platz vor dem Thore bezogen. Hier hatte auch die böse Frau Judith gelegen, einen lächelnden Glanz auf dem zornmüthigen Gesicht – hatte sie doch ihren verzweifelten Kampf mit dem Tode, nach dem bindenden, ihrem Eheherrn mühsam abgerungenen Eid, sofort willig aufgegeben und ihren hageren, unschönen Leib zur ewigen Ruhe ausgestreckt.

Und hier, unter den fremdländischen, blühenden Gewächsen, die den silberbeschlagenen Sarg der reichen Frau umstanden, sollte Herr Justus Lamprecht die schöne Dore zum erstenmal gesehen haben … Sie war die verwaiste Tochter eines fernen Geschäftsfreundes gewesen, welcher Herrn Justus testamentarisch zu ihrem Vormund ernannt hatte. Und da sollte eines Abends eine Reisekutsche vor dem Lamprecht’schen Hause gehalten haben, und weil keine Menschenseele sich um das Fuhrwerk gekümmert hatte, wohl aber erschrecklich viel Leute in das Haus und die glänzend helle Treppe hinaufgeströmt waren, da sollte das angekommene fremde Mädchen aus dem Wagen geschlüpft und mit den Leuten gegangen sein, bis sie droben mit erschreckten Augen vor der todten Frau gestanden. Das war ihr erster Einzug im Hause ihres zukünftigen Ehemannes gewesen – „ein ganz schlechtes Zeichen“, und auch schon um deßwillen hatte es dann später so kommen müssen, daß sie schon nach wenigen Jahren auf derselben Stelle eingebahrt gelegen, wie ein schönes Wachsbild, mit ihrem todten Engelchen im Arm, und im strengen, blumenlosen Winter doch mit kostbaren, weithergeholten Blumen förmlich überschüttet; und die weiße Seide ihres Sterbekleides war über den Sarg hinaus geflossen und hatte wie Schnee ellenlang die Dielen des Flursaales bedeckt. Das erzählten sich die Leute heute noch …

Seitdem hatte noch manches stille Antlitz an dieser Stelle die letzten geflüsterten Richtersprüche über sich ergehen lassen müssen; Väter und Söhne, Mütter Und Töchter, Alle hatten auf dieser Station gerastet, und in Abwechselung mit den greisenhaften, lebensmüden Auswanderern des Hauses hatte auch manche vorzeitig in der Jugendblüthe hingestreckte, schöne Mannesgestalt da gelegen. Aber einen Todten wie den letztverstorbenen Lamprecht hatte der Flursaal noch nicht beherbergt. Alte Mütterchen, die unter dem Strom von Schaulustigen auch mühsam die Treppe hinaufgeklettert waren, wußten das ganz genau zu sagen; sie hatten ihr ganzes, langes Leben hindurch nicht ein einziges Mal gefehlt, wenn in Lamprecht’s Hause der Trauersaal hergerichtet war. Und sie hatten Recht mit ihrer Behauptung – lag doch dieser herrliche, reckenhafte Mann da, als werde und müsse er jeden Augenblick verwundert über sein seltsames Bett aufspringen, die Blumen abschütteln, den Schlaf aus den Gliedern recken und die Neugierigen mit seinen feurigen Augen spöttisch anstrahlen! … Und Andere, die Männer, die zusammen zischelten, hatten auch Recht, wenn sie meinten, die letzte mächtige Säule des alten Hauses sei mit ihm gebrochen – was nun werden solle? Die Schattengestalt, die da lang und schlotterig, den dünnen Hals in einen steifen Halskragen gezwängt und die dürren Finger in stetem Frösteln an einander reibend, hin- und herglitt, sie war so jämmerlich anzusehen neben dem gewaltigen Todten, daß, man mit diesem Erben unmöglich rechnen konnte.

Man hatte gefürchtet, der Schreck über die plötzlich hereinbrechende Katastrophe werde auch für ihn verhängnißvoll werden; aber er war eigentlich gar nicht sehr erschrocken gewesen; er hatte weit mehr erstaunt und konsternirt ausgesehen und war am ersten Tage wie im Traume umhergegangen. Nachher hatte die Kühlheit seines Wesens die Leute im Komptoir noch eisiger angeweht, als bisher, und bei dieser Fassung und Objektivität war es auch Niemand verwunderlich gewesen, daß er schon am zweiten Tag probirt hatte, wie es sich auf dem verwaisten Schreibstuhl des Heimgegangenen sitze.

Die Trauerfeierlichkeiten waren vorüber. Der größte Theil der Versammelten hatte sich entfernt; nur da und dort zögerten noch Einzelne, die sich nicht satt sehen konnten an diesem „letzten Mal“ in seiner Pracht und Herrlichkeit. Die hervorragenden Theilnehmer an dem Einsegnungsakt, die Geistlichkeit, die Damen vom Prinzenhofe, der stellvertretende Adjutant des Herzogs und die nächsten Freunde des Hauses verweilten noch im großen Salon, wo sich auch die Angehörigen des Verstorbenen versammelt hatten. Nur die Tochter des Hauses fehlte. Sie hatte sich hinter die schwarztuchene, das mittlere Fenster mit ihrem reichen Faltenwurf verhüllende Draperie zurückgezogen. Wie verwundet war sie in diese dunkle Ecke geflüchtet. Mußte es sein, dieses Ceremoniell, diese grausame Schaustellung des Todten und der schmerzvollen Trauer der Ueberlebenden? Hier oben, wo ihr war, als töne der plötzlich abgerissene Accord eines Menschenlebens in seinen letzten Schwingungen fort, wo sie meinte, der Flügelschlag der geschiedenen Seele müsse mit rückwirkender Kraft nachzittern in dem ehemaligen irdischen Heim, hier hatten die Tapezirer tagsüber gepocht und gehämmert, und unermüdlich waren Tragbahren voll Orangerie treppauf geschleppt worden. Und mußte es sein, daß sich eine Schar fremder Gesichter um den Sarg drängte, während der Geistliche innige ergreifende Abschiedsworte sprach? Aber je mehr, desto größer die Ehre für die Familie! Mit jedem neuen Wagen, der donnernd drunten vorgefahren, war die zierliche Gestalt der die Honneurs machenden Großmama förmlich gewachsen … Und was für gedankenlose Redensarten gingen von Mund zu Mund! Ein plötzlich dazwischen tretender Fremder hätte meinen müssen, der Verstorbene sei zeitlebens ein elender Krüppel, ein in jeder Hinsicht darbender, verkümmerter Mensch gewesen, weil ihm ja „die ewige Ruhe, die Heimberufung aus dieser Welt so zu gönnen war“.

„Ihm ist wohl!“ In allen Varianten wurde es gesagt; aber keiner dieser Schönredner wußte, daß gerade in seinen letzten Lebensstunden eine geheimnißvolle Mission sein ganzes Denken und Wollen durchdrungen und ihn zur Ausführung unwiderstehlich gedrängt hatte.

Er hatte keine Ahnung davon gehabt, daß der Tod mit ihm reite, als er sein Haus verlassen. Draußen in der Fabrik war er der ruhigste unter den durch die Verwüstungen beunruhigten Leuten gewesen. Er hatte überall die Schäden besichtigt und seine Befehle gegeben; dann war er heimwärts geritten – und da hatte es ihn gepackt. Vom Schwindel überfallen, war er vom Pferde gestiegen und hatte noch Kraft genug gefunden, das feurige Thier festzubinden und sich auf den weichen, buntbestreuten Moosboden hinzustrecken. Wer aber konnte wissen, welche Schrecken das plötzlich hereinbrechende Todesgefühl hinter der jetzt so glatten, kalten Stirn kreißen gemacht? Fortgerissen, ohne erfüllt zu haben, „was ein Ende nehmen sollte und mußte“ – kam wirklich ein so völliges Vergessen über die entführte Seele, daß „ihr wohl“ war, wie alle diese Leute wissen wollten? –

Die letzten der noch im Flursaal anwesenden Leute waren gegangen, und es war so feierlich still geworden, daß man über das gedämpfte Stimmengemurmel im Salon hinweg das vereinzelte Knistern der herabbrennenden Wachskerzen hören konnte … Da kam der Maler Lenz aus dem tiefen, dunkelnden Hintergrunde des Flursaales, er mochte wohl während der ganzen Ceremonie unbeachtet dort gestanden haben. Der alte Mann war nicht allein, sein kleiner Enkel ging mit ihm und schritt auf das Geheiß des Großvaters unverweilt nach dem schwarzbeschlagenen, um einige Stufen erhöhten Podium, auf welchem der Sarg stand. Der Kleine war eben im Begriff, den Fuß auf die erste Stufe zu setzen, als Reinhold wie toll aus dem Salon geschossen kam.

„Da hinauf kannst Du nicht, Kind!“ stieß er kurzathmig mit unterdrückter Stimme, aber sichtlich empört hervor und zog den Knaben am Arme zurück.

[192] „Erlauben Sie, daß mein Enkel die Hand küßt, die –“ der alte Maler kam nicht weiter, so bescheiden er auch seine Bitte vorbrachte.

„Das geht nicht, Lenz – so verständig sollten Sie doch selbst sein!“ unterbrach ihn der junge Mann kurz abweisend. „Was hätte denn werden sollen, wenn alle unsere Arbeiter mit diesem Ansinnen an uns herangetreten wären? Und Sie werden mir doch zugeben, daß Ihr Enkel nicht um ein Titelchen mehr Rechte hat, als die Kinder unserer anderen Leute –“

„Nein, Herr Lamprecht, das kann ich Ihnen nicht zugeben,“ versetzte der alte Mann rasch. Das Blut stieg ihm dunkel in das Gesicht. „Der Herr Kommerzienrath war –“

„Mein Gott, ja,“ gab Reinhold mit einem ungeduldigen Achselzucken zu; „der Papa war allerdings oft unbegreiflich nachsichtig; aber so wie er im Grunde dachte, läßt es sich durchaus nicht annehmen, daß er dem Jungen eine solche intime Annäherung im Beisein vornehmer Freunde –“ er zeigte nach dem Salon zurück – „gestattet haben würde. Ich muß ihn deßhalb auch zurückweisen … Geh’ Du nur hin!“ – er schob das Kind an den Schultern weiter und zeigte nach dem Ausgang. „Dein Handkuß ist nicht vonnöthen!“

Margarete schlug empört die schwarze Gardine aus einander und trat aus der Fensternische. In demselben Augenblick kam aber auch Herbert eisigen Schrittes aus dem Salon – er hatte in der Nähe der Thür gestanden. Ohne ein Wort zu sagen, nahm er den Knaben an der Hand und führte ihn an Reinhold vorüber, die Stufen hinauf.

„Lieber auf den Mund!“ sagte der Knabe, das erblaßte Gesichtchen von der wachsbleichen, in Blumen gebetteten Hand wegwendend, in seiner kurzen knappen Ausdrucksweise halblaut zu seinem Führer. „Er hat mich auch manchmal geküßt – wissen Sie, im Thorweg, wo wir ganz allein waren.“

Der Landrath stutzte einen Moment; dann aber nahm er den Knaben auf seinen Arm und hob’ ihn über den Sarg. Und da bog sich der schöne Kinderkopf tief auf den „stillen Mann“ nieder, sodaß seine braunen Locken die kalte Stirn überflutheten, und küßte ihn auf die bärtigen Lippen.

Dem jungen Mädchen, das noch, wie im energischen Hervortreten begriffen, mit beiden Händen den schwarzem Tuchbehang aus einander hielt, ging es wie ein Aufleuchten über das verhärmte Gesicht, und ein dankbarer Blick flog hinüber zu dem, der mit ernstem, entschiedenem Protest die Lieblosigkeit von der geheiligten Stätte wies.

Indessen waren die im Fortgehen begriffenen Anwesenden geräuschlos aus dem Salon gekommen.

„Gott, wie erschütternd!“ hauchte die Baronin Taubeneck, während der Landrath die Stufen herabstieg und den Knaben sanft aus seinen Armen entließ. „Aber wie ist mir denn –“ wandte sich die Dame leise an die Frau Amtsräthin – „ich kann mich mit dem besten Willen nicht erinnern, daß noch so junge Angehörige der Familie existiren –“

„Sie haben ganz Recht, gnädige Frau; meine Schwester und ich sind die einzigen Ueberlebenden,“ fiel ihr Reinhold tief erbittert und verbissen ins Wort. „Der zärtliche Kuß sollte nur ein Dank für genossene Wohlthaten sein; sonst hat der Junge in unserer Familie absolut nichts zu suchen – er gehört dem Manne da!“ Bei diesen Worten zeigte er auf den alten Maler, der schweigend die Hand des Kindes ergriff und mit einer dankenden Verbeugung gegen den Landrath den Flursaal verließ.

Es war, als gehe jeder Laut menschlicher Stimmen mit ihm, ein so tiefes, verlegenes Schweigen trat ein. Der Widerspruch, so unschicklich laut am Sarge eines Geschiedenen erhoben, mochte das Gefühl Aller peinlich berührt haben. Es fiel kein Wort mehr. Mit stummer Begrüßung ging man aus einander, und gleich darauf fuhren drunten die Wagen nach allen Richtungen weg. …

„Daß Du auch so frühe fort mußtest, Balduin!“ murmelte der alte Amtsrath in schmerzlicher Klage. „Gnade Gott den armen Leuten, über die der herzlose Bursche nun Macht hat, die unter seine Fuchtel müssen!“

Der alte Herr war mit seiner Enkelin allein im Flursaale zurück geblieben, während die Anderen den Fortgehenden das Geleit gaben. „Geh’, mache ein Ende, Gretel! Sei tapfer!“ mahnte er bittend, indem er über das lockige Haar der Weinenden strich, die im bitteren Abschiedsweh auf der obersten Stufe knieete. Sie küßte die kalte Hand – war ihr doch, als dürfe sie den Hauch des Kindermundes auf den Lippen des Todten nicht weglöschen – dann erhob sie sich und ging an der Hand des Großvaters nach den anstoßenden Zimmern.

„So, meine liebe Gretel, das Allerschwerste wäre überstanden!“ sagte er drinnen. „Und nun gehe Du in Gottes Namen auf ein paar Wochen nach Berlin zurück. Dort besinnst Du Dich am ersten wieder auf Dich selber, und der arme, gequälte Kopf da lernt wieder fest und aufrecht sitzen. … Dann aber denke auch an Deinen Großvater. Es wird gar einsam werden draußen in unserem lieben Dambach, denn – er kommt nicht mehr!“ – um den weißen Schnurrbart zuckte und bebte es. – „Mir war er ein guter Sohn, mein Kind; wenn mir auch sein eigentliches inneres Wesen zeitlebens ein Buch mit sieben Siegeln geblieben ist.“

Darauf ging er hinaus und schloß die Thür hinter sich, und Margarete flüchtete in das abgelegenste Zimmer, den rothen Salon – sie wußte, daß jetzt draußen mit dem Kerzenlichte der letzte Glanz eines in den Augen der Welt weit bevorzugten, reichen Erdendaseins erlosch, daß die letzten Vorbereitungen zu der morgen in aller Frühe stattfindenden Üebersiedelung nach dem stillen, kleinen Hause vor dem Thore getroffen wurden. … Ja, morgen um diese Zeit war Alles vorüber, und auch sie war weit, weit weg vom verwaisten Vaterhause! Heute noch, mit dem letzten Zuge kam der Onkel Theobald aus Berlin zu der Beerdigung, und morgen Mittag reiste er wieder ab und sie mit ihm.

Sie ging auf und ab in dem schwacherleuchteten Zimmer, von dessen weiten, hohen Wänden jeder ihrer Schritte widerhallte. Man hatte die ausgeräumte Bel-Etage einstweilen nur nothdürftig wieder hergerichtet – die Teppiche fehlten, und der gesammte Bilderschmuck stand noch im Gange des Seitenflügels. Ein mächtiges Viereck dunkelte auf der verblichenen Tapete – da hatte das Bild der Frau mit den Karfunkelsteinen gehangen, der Schönen, Heißgeliebten, deren arme Seele der grausame Aberglaube hundert lange Jahre im alten Kaufmannshause hatte umherirren lassen, bis der Sturm hereingebraust war und sie auf seine Flügel genommen haben sollte. … O, jene Sturmnacht! Da hatte die Verwaiste zum letzten Male in das Vaterauge geblickt! „Auf Morgen denn, mein Kind!“ hatte er gesagt – das war der letzte Hauch seines Mundes für sie gewesen; dieses „morgen“ kam nie, niemals! – Sie preßte die Stirn zwischen die Hände und lief von Wand zu Wand.

Johann Sebastian Bach.

Das Jahr 1885 ist für die deutsche Musik ein Ehrenjahr. Wir feiern in ihm die Jubiläen von drei Männern, welche von der ganzen Welt zu den größten Tonmeistern aller Zeiten gezählt werden. Und diese Drei waren Deutsche. Der dritte, der heutigen Generation Fremde, ist Heinrich Schütz, (geb. 5. Okt. 1585 zu Köstritz im Voigtlande), der langjährige Dresdener Oberkapellmeister, welcher die deutsche Musik in den schweren Zeiten des Dreißigjährigen Krieges aufrecht erhielt und ihr ein zweiter Vater wurde. Die beiden Anderen aber kennt Jedermann. Noch klingt es durch die Lande von den Jubeltönen des „Messias“, des „Israel in Aegypten“, des „Samson“, „Judas Maccabäus“, mit welchem der zweihundertjährige Geburtstag G. F. Händel’s gefeiert wurde, und schon rüsten sich allenthalben die fähigen Musikinstitute zu neuen Ovationen für den Schöpfer der „Matthäuspassion“, für den großen Johann Sebastian Bach.

Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen, daß die Nation weit über die musikalisch aktiven Kreise hinaus an diesen Gedenkfeierlichkeiten Antheil nimmt. Unter den geistigen Gütern unseres Volkes nehmen die Tonschöpfungen unserer Jubilare nicht den letzten Platz ein, und nimmer wollen wir es vergessen, daß es eine Zeit

[193][194] gab, in welcher Poesie, bildende Kunst und Wissenschaft bei uns schlummerten und die Musik allein dafür zeugte, daß in dem deutschen Volke noch gesundes inneres Leben wohnte.

Mehr als Händel dürfen wir Sebastian Bach den Unsrigen nennen. Er blieb im Lande als Schüler wie als Meister und sein ganzes Wesen war reicher mit specifisch deutschen Elementen durchflochten, als das seines großen Landsmannes und Zeitgenossen. Seine Werke sind in Folge dessen auch den fremden Völkern schwerer eingänglich als die Händel’s.

Geboren wurde Johann Sebastian Bach am 21. März 1685 zu Eisenach, der Lutherstadt. Sein Vater, Ambrosius Bach, war Stadtmusikus, und der Onkel Sebastian’s, Johann Christoph Bach, spielte die Orgel in derselben Georgskirche, vor deren Portal jetzt Donndorf’s schönes Monument steht. Die Familie, in Thüringen altheimisch und weitverzweigt, machte ihrem musikalischen Namen (b-a-c-h) von jeher alle Ehre. Sie lieferte dem Ländchen eine große Zahl von Kapelldirektoren, Kantoren, Organisten, Hof-und Rathsmusikanten. In Erfurt nannte man die Stadtmusici schlechtweg „die Bache“, und noch lange Zeit nachdem längst Niemand mehr von der Familie dabei war. Einige der Vorfahren und Verwandten Sebastian’s sind auch als Komponisten beachtenswerth. Bei allen Gliedern des Geschlechtes aber ging die musikalische Tüchtigkeit mit den bürgerlichen Tugenden Hand in Hand. Man hielt zusammen, hielt auf Ehre: die Bachs waren geachtete und angesehene Leute und erfreuten sich Alle geordneter Verhältnisse; einzelne, wie Sebastian’s Vater, auch ziemlicher Wohlhabenheit.

Es ist anzunehmen, daß der junge Sebastian Bach frühzeitig mit dem Musiciren begann. Den Grund im Geigenspiel hat er wahrscheinlich beim Vater gelegt, und vielleicht gehörte er auch der seit den Zeiten des Reformators berühmten Eisenacher Kurrende mit an. Die Kindheit unseres Künstlers verlief nicht ungetrübt. Im neunten Jahre verlor er die Mutter, schon ein Jahr darauf auch den Vater. Sebastian kam nach Ohrdruf ins Haus eines älteren Bruders und trat ins Lyceum ein. Wie alle lateinischen Schulen jener Zeit hatte auch das Ohrdrufer Lyceum einen Chor, in welchem zur musikalischen Ausbildung, im Gesang sowohl wie auch namentlich auf den Instrumenten, reichliche Gelegenheit geboten war. Lehrerseminare, Institute für Kirchenmusik und ähnliche Anstalten kannte man damals nicht – die nöthigen Kantoren und Organisten gingen aus den Chorschülern der Gymnasien und Lyceen hervor, und außer Bach haben auch die meisten anderen großen Musiker des 18. Jahrhunderts ihren Lehrkursus an dieser Stelle begonnen: Telemann, Graun, Naumann u. A. In litteris wird Bach kein schlechter Schüler gewesen sein, denn er zeigte sich noch in seinen späteren Jahren als ein firmer Lateiner. In der Musik aber müssen seine Fortschritte rapid gewesen sein, denn er hatte sehr bald seinen Lehrmeister, eben jenen älteren Bruder, der ihn im Klaviere besonders unterwies, überholt. Eine wohl verbürgte Anekdote berichtet uns, daß Letzterer dem Knaben, um vor ihm etwas voraus zu haben, ein Büchlein mit Orgelkompositionen berühmter Meister vorenthielt. Der junge Sebastian aber holte sich Nachts das Orgelbüchlein aus dem Gitter hervor und schrieb es beim Mondenscheine ab. Das ist die Energie des Genies, wie sie aus der Jugendgeschichte aller großen Männer spricht.

In seinem fünfzehnten Lebensjahre vertauschte Bach das Lyceum zu Ohrdruf mit der Michaelisschule zu Lüneburg und blieb hier bis zur Absolvirung der Prima. Die gewöhnliche höhere Karriere des Musikstudiums einzuschlagen, das heißt eine Universität zu beziehen oder nach Italien zu gehen, mußte sich Bach versagen. Eigentlich war schon seine Lüneburger Schulzeit eine Art Anstellung gewesen, denn er wurde dorthin als „Mettenschüler“ berufen und bezog als solcher ansehnliche Präbenden. Wie aus der Ohrdrufer Zeit besitzen wir auch aus der Lüneburger einige Kompositionen Sebastian Bach’s. Letztere sind schon reifer als die ersteren. Was sie charakterisirt, ist der Einfluß von Georg Böhm, einem der bedeutendsten Orgelmeister jener Zeit, der in Lüneburg wirkte und mit seinem jungen Landsmanne – auch Böhm war ein Thüringer – wahrscheinlich in persönlichem Verkehre gestanden hat. In der Chorbibliothek des Michaeliklosters fand Bach für seine Studien und Versuche einen ungewöhnlich reichen Schatz vorzüglicher Muster- und Meisterwerke, die er nach seiner Art fleißig benutzt haben wird. Einen förmlichen und richtigen Lehrmeister hat Bach nie gehabt: er besaß eine eigenthümliche Gabe, sich selbst zu bilden, wie sie gleich stark, und glücklich Autodidakten nur selten zu Theil wird. Alles Kennenswerthe, von dem er erfuhr, suchte er auf, sah es ab und machte es sich zu eigen. Aus der Menge der Vorbilder, welche er in dieser Weise durchnahm und überwand, ist ohne Zweifel die künstlerische Kühnheit und Freiheit, welche Bach auszeichnet, mit erwachsen.

Dieser immer wachsame und unbefangene Bildungstrieb begleitete Bach durch sein ganzes Leben, und noch in der Zeit, wo er längst ein Meister von abgeschlossener Individualität war, hat er es nicht verschmäht, sich um die Art von Hurlebusch und andrer Fachgenossen zu mühen, welche tief unter ihm standen. Aeußere Hindernisse für seinen künstlerischen Fortschritt wurden bewältigt, soweit dies menschenmöglich war: von Lüneburg aus ging er zu Fuß nach Hamburg, um die Meister Reinken und Lübeck zu hören, nach Celle, um in der herzoglichen Kapelle die französische Musik kennen zu lernen. In Arnstadt, wo er im Sommer 1703 als Organist an der „neuen Kirche“ angestellt wurde, sparte er sich von seinen 70 Thalern Gehalt eine genügende Summe ab, um ein Vierteljahr in Lübeck leben zu können und den berühmten Dieterich Buxtehude, sein Orgelspiel und seine weitbekannten Abendmusiken zu studiren. Eine dreifache Urlaubsüberschreitung, welche bei dieser Reise vorkam, ist einer der wenigen Fälle, durch welche der sonst streng gesetzliche Künstler seinen Behörden einen begründeten Anlaß zum Tadel bot. In Arnstadt verlebte er vier stille, fleißige Jahre. Er scheint sich hier infolge seiner Stellung zum Sängerchor zuerst auf dem Gebiete der Kirchenkantate versucht zu haben, und zwar in Anlehnung an den Führer der nordischen Komposition, den genannten Dieterich Buxtehude. Unter den Kompositionen, welche nachweislich in Arnstadt entstanden sind, sei das Capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (Capriccio zur Abreise seines geliebten Bruders) genannt, ein Klavierstück an treuherzigen und launigen Zügen reich und als ein vereinzelter Beitrag Bach’s zu der damals von Kuhnau in Leipzig vertretenen Programmmusik von besonderem Interesse. Zu den in Arnstadt am gräflich Schwarzburg’schen Hofe eingerichteten Opernaufführungen, welche von Schülern, Handwerkern und Beamten des Orts bestellt wurden, ist Bach in keine produktiven Beziehungen getreten.

Im Sommer 1707 siedelte Bach nach Mühlhausen über als Organist der Blasius-Kirche daselbst. Nach der Weise der Bachs dachte auch Sebastian frühzeitig an die Ehe, und kurz nachdem er den neuen Dienst angetreten, führte er seine Base Maria Barbara Bach als Gattin heim. Die „Kaiserliche freie Reichsstadt“ mit ihrer wohlgepflegten musikalischen Tradition bot unsrem Künstler einen vollen Wirkungskreis. Trotzdem blieb er nicht lange hier. Differenzen mit der pietistischen und kunstfeindlichen Geistlichkeit verleideten ihm das Amt und schon im Jahre 1708 finden wir ihn als Hoforganist und Kammermusikus in Weimar, wo er bereits im Jahre 1703 auf einige Monate als Violinist des Prinzen Ernst in Dienst gewesen war. Der Rath von Mühlhausen war und blieb dem Scheidenden sehr freundlich gesinnt. Auf seine Kosten wurde die einzige von den 400 Vokalkompositionen Bach’s gedruckt, welche während Lebzeiten ihres Verfassers im Druck erschien. Es ist die sogenannte Rathswahlkantate vom Jahre 1708: „Gott ist mein König“, eine merkwürdig zerrissene und ungleiche Komposition, aus welcher die Anfängerschaft, die Bach auf dem Gebiete der Orgelkomposition bereits eine Strecke hinter sich hatte, offen heraus sieht. Ihren fertigsten Theil bildet eine Fuge auf den Kaiser Joseph. Es war wieder ein Joseph, Joseph II., dessen Tod etliche achtzig Jahre später auch den jugendlichen Beethoven zur ersten vollen Entfaltung seines Genius trieb.

Der neunjährige Aufenthalt Bach’s in Weimar ist der für seine künstlerische Entwickelung entscheidende Abschnitt seines Lebens. Wenn man sehen will, wie rasch er hier der Meisterschaft entgegenging, so genügt es, mit der eben genannten Rathswahlkantate die Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“, die unter dem Titel „Actus tragicus“ allgemein bekannt ist, zu vergleichen. Kaum mag man glauben, daß sie nur drei Jahre nach dem Mühlhäuser Werk entstanden ist! In Weimar war es, wo Bach die Kirchenkantate zuerst aus einem Stein des Anstoßes in ein Kleinod umbildete, dessen sich fortan auch die früheren Gegner freuten. Er verband sie fest mit den volksthümlichen Formen des Choralgesanges und durchtränkte diese mit der ganzen Fülle [195] seiner religiös-poetischen Empfindung.[1] Am ergiebigsten war die Weimarsche Periode auf dem Gebiete der Orgelkomposition. Nicht nur eine große Zahl seiner einzig schönen Choralvorspiele entstand in diesem Abschnitt, sondern auch die Mehrzahl der berühmten Koncertstücke. So in den ersten Jahren die durch Liszt’s Uebertragung allgemein bekannte D-mo11-Toccata, in der letzten Zeit seines Aufenthalts der kolossale „Passacaglio“ in C-moll.

Eine chronologische Durchsicht dieser Arbeiten läßt uns deutlich erkennen, wie Bach sich mehr und mehr von den niederländischen und norddeutschen Vorbildern frei macht. Das phantastische, zügellose und keck virtuose Element tritt zurück zu Gunsten einer konsequenten und erschöpfenden Gedankenentwickelung, bei welcher der Reichthum der Phantasie und die Frische und Eigenthümlichkeit des Temperamentes gleichwohl nicht verkürzt erscheinen. Einen großen Antheil an dieser Umwandlung dürfen wir der italienischen Musik zuschreiben, deren nähere Bekanntschaft Bach zuerst in Weimar machte. In den Klavierübertragungen Vivaldi’scher Violinkoncerte, in der oft genannten Fuge über ein Thema von Legrenzi, in der Canzone D-moll (Frescobaldi nachgebildet) und in ähnlichen Arbeiten hat Bach die direkten Früchte dieser italienischen Studien niedergelegt. Bisweilen stehen diese Uebertragungen und Bearbeitungen zu den Originalvorlagen in einem Verhältniß wie die aufgegangene Ernte zu den Saatkörnern. Der besondere Liebling Bach’s war Albinoni, ein angenehmer, herzhafter venetianischer Dilettant.

Von Weimar aus verbreitete sich auch zuerst Bach’s Ruf als Orgelspieler. Häufige Kunstreisen, die er in der Regel im Herbst unternahm, trugen dazu das Ihrige bei. Einmal, in Kassel, riß er durch ein bloßes Pedalsolo den Prinzen Friedrich, den nachmaligen König von Schweden, zu solchem Enthusiasmus hin, daß dieser seinen Brillantring vom Finger zog und ihn an die Hand Bach’s steckte. Besonderes Aufsehen erregte er im Jahre 1717 in Dresden durch seinen Sieg über den französischen Klavier- und Orgelspieler Marchand. Dieses bewunderte und verhätschelte Schoßkind aller damaligen Virtuosenanbeter hatte unsern Sebastian Bach zu einem Wettspiel aufgefordert. Marchand verließ aber am Abend vor dem Gefecht in heimlicher Flucht das Feld, nachdem er Bach privatim gehört. Der Ruf von Bach’s Spielkunst stieg seitdem ins Mythische und lebt noch heute bis in die abgelegenen Punkte des sächsischen Landes hinein in Anekdoten fort, deren Abenteuerlichkeit die bekannten Paganini-Fabeln beinahe erreicht. Im Gefolge des Virtuosen wurde auch der Komponist Bach bekannt. Hier und da brachte er außer seinen Orgelkompositionen eine Kantate zur Aufführung, so 1716 in Leipzig bei Gelegenheit seines ersten Besuchs in der Stadt seines späteren Wirkens.

Die wachsende Berühmtheit vergrößerte in Weimar den Kreis seiner Schüler. Bach ist der einzige unter unseren großen deutschen Komponisten, welcher sich dauernd und systematisch der Ausbildung junger Talente unterzog. Aus der Weimarschen Zeit ist keiner dieser Schüler zu einer größeren Bedeutung gelangt, aber unter seinen zahlreichen Leipziger Schülern haben sich mehrere eine bleibende Stelle in der Musikgeschichte errungen; so S. F. Agricola, der Berliner Hofkapellmeister und Opernkomponist, Bach’s Schwiegersohn Altnikol, J. F. Doles, sein Nachfolger im Amt, G. A. Homilius, der Kantor an der Dresdner Kreuzschule, der Theoretiker J. P. Kirnberger und die Orgelkomponisten J. C. Kittel und J. L. Krebs.

Im Jahre 1714 war Bach in Weimar zum Koncertmeister ernannt worden. Als aber im Jahre 1716 der Posten des Kapellmeisters frei wurde, überging man ihn. Dies veranlaßte Bach, im Jahre 1717 einem Rufe des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen als dessen Kapellmeister zu folgen. Die fünf Jahre, welche Bach in Köthen verlebte, wurden ihm durch sein persönliches Verhältniß zu dem jugendlichen Fürsten angenehm, welcher den großen Künstler als einen Freund behandelte. Musikalisch bildeten sie, wie Spitta sagt, ein Stillleben. Wenn Bach, wie es häufig geschah, den Fürsten auf dessen Reisen begleitete, kam er oft ganz von aller Musik ab und sehnte sich nach einem Instrument. In einer solchen Lage soll er den ersten Theil des „Wohltemperirten Klaviers“ komponirt haben. Als er im Sommer 1720 mit dem Fürsten von Karlsbad zurückkehrte, fand er die treue Gattin nicht mehr. Sie war in seiner Abwesenheit erkrankt und gestorben, ohne daß er das Geringste davon erfahren.

Der eigentliche Dienst Bach’s beschränkte sich in Köthen auf Kammermusik. Demgemäß entstanden hier die sechs Sonaten für Violine und Klavier, die Sonaten und Suiten für Sologeige (unter ihnen die berühmte Ciaconna), die Suiten für Cello, die Flötensonaten, die Violinkoncerte und die berühmten sechs Brandenburgischen Koncerte für Orchester; vielleicht auch die Orchestersuiten in C-dur und H-moll. Außerdem für Klavier die zwei- und die dreistimmigen Inventionen und die „französischen“ Suiten, so genannt, weil sie in ihren knappen Formen dem französischen Stile folgten.

Im Jahre 1723 verließ Bach Köthen, um das Kantorat an der Thomasschule in Leipzig anzutreten. Der Entschluß, „aus einem Kapellmeister ein Kantor zu werden“, scheint ihm nicht leicht geworden zu sein. Schließlich gaben aber die Rücksicht auf die Ausbildung seiner Söhne und die Sehnsucht nach einer vielseitigeren musikalischen Thätigkeit den Ausschlag. In seiner Leipziger Stellung verblieb Bach bis ans Lebensende; im Ganzen wenig befriedigt und oft schwer verstimmt. Chor und Orchester, mit denen er zu arbeiten hatte, waren in mangelhaftem Zustande; seine nächsten Vorgesetzten waren dem mit Schmiegsamkeit wenig begabten, stolzen Künstler nicht hold; wiederholt kam es zu offenen Differenzen.

Nur der Rektor Geßner, welcher leider nicht lange an der Schule blieb, wußte die Bedeutung Bach’s zu würdigen. In einer Anmerkung seiner Quinctilianausgabe macht er die für einen Philologen jener Zeit fast ketzerische Glosse, daß Amphion und Orpheus zusammen immer noch keinen Bach geben. Einigermaßen mögen ihn die Beweise von Anerkennung entschädigt haben, welche von außen kamen, Bach erhielt den Titel eines sächsisch-weißenfelsischen Kapellmeisters, sein eigener Kurfürst war ihm wohlgewogen. Auch die gewohnten Kunstreisen setzte Bach von Leipzig aus fort. Häufig besuchte er Dresden, seitdem sein Sohn Friedemann dort lebte, hörte die italienische Oper an und verkehrte mit dem Ehepaar Hasse und anderen Künstlern der Residenz.

Einen seiner letzten Triumphe bildete der Ausflug nach Potsdam im Jahre 1747. Friedrich der Große, in dessen Diensten Bach’s zweiter Sohn, Philipp Emanuel, stand, empfing ihn mit wahrer Herzlichkeit, sodaß der alte Meister hochbeglückt heimkehrte. Ein schönes Fugenthema, welches der König selbst zum Phantasiren gegeben, arbeitete Bach zu Hause kunstvoll aus und dedicirte die Arbeit dem hohen Gönner unter dem Titel „Das musikalische Opfer“.

Was aber Bach mehr als Alles vor der Verbitterung schützen mußte, mit welcher ihn die Widerwärtigkeiten der amtlichen Stellung bedrohten, war sein glückliches Familienleben und sein fruchtbarer Genius. Seine zweite Frau, die er noch in Köthen geheirathet, war eine tüchtige Sängerin und nahm an den Arbeiten des Mannes ein inniges, verständnißvolles Interesse; so weit das möglich, half sie ihm zuweilen. In demselben Briefe, in welchem er seinem Freunde Erdmann in Danzig die Leipziger „Fatalitäten“ schildert und die Absicht fortzugehen ausspricht, erzählt er auch von seiner glücklichen Häuslichkeit: „Insgesammt aber sind sie – sc. die Kinder – gebohrne Musici und kann versichern, daß schon ein Concert vocaliter und instrumentaliter mit meiner Familie formiren kann, zumahle da meine itzige Frau gar einen saubren Soprano singet und auch meine älteste Tochter nicht schlimm einschlägt.“ Für die Kinder und die Schüler hat Bach viele Klavier- und Orgelwerke geschrieben, deren hoher Kunstwerth uns ihren nächsten pädagogischen Zweck ganz vergessen läßt. Auch die beiden Koncerte für 3 Klaviere in D-moll und G-Dur verdanken dem Familienverhältniß ihren Ursprung; Bach spielte sie mit den beiden ältesten Söhnen.

Ganz erstaunlich, ja unbegreiflich ist die Fruchtbarkeit, welche Bach als Komponist in seiner Leipziger Zeit entwickelte: gegen 300 große Kirchenkantaten! Das ist eine Fülle von Noten, die schon als bloße Schreiberarbeit imponiren kann. Der zehnte Theil davon würde genügen, um Bach das Lob eines fleißigen Komponisten zu sichern. Aber wie hoch stehen sie über dem Begriff der nur fleißigen Arbeiten mit ihren tiefsinnigen und großartigen Kombinationen, mit der Gewalt, Innigkeit und Feinheit der Empfindung, mit dem Reichthum und der Originalität der Ideen, welche diese Formen erfüllen! Und das Meiste davon muß aus freier Hand hingestellt sein, fertig aus dem Kopf aufs Papier gebracht. Denn zu Vorarbeiten, zum Tüfteln und Herumtragen hätte die Zeit nicht gelangt. Der Zustand der Autographe bestätigt diese Annahme: [196] fließend und fest sind sie geschrieben und wo Korrekturen erscheinen, sollen sie weniger Versehen und Fehler bessern, als neue Pläne aufstellen. Die Zeit, in welcher Bach lebte, war der polyphonen Formen des musikalischen Ausdrucks weit mehr Meister als die unserige. Aber auch in dieser Zeit hat Keiner die schwierigsten Bildungen der Tonsprache in der Weise beherrscht wie Bach, der spielend alle bekannten Probleme löste und immer neue aufstellte. Und in diesem vollendeten Kunstkörper – welch eine außerordentliche Menschennatur, welch’ eine Dichterseele von wunderbarster Fülle und Vielseitigkeit, von einer Eigenart und Größe, die man nur schwer vergleichen kann! Goethe oder Beethoven hat diesen Bach ein Meer genannt. Es liegt mehr als ein bloßes Spiel in diesem Wort. Denn es bleibt immer etwas Unergründliches an diesem Meister und Niemand, der nicht Alles von ihm kennt, glaube ihn zu kennen. Er überrascht immer wieder mit Bildern, die wir in seiner Phantasie nicht vermuthet hatten. Es ist nöthig dies gerade mit Bezug auf seine Kantaten auszusprechen, denn von ihnen ist zur Zeit nur ein verschwindend kleiner Bruchtheil praktisch bekannt, das heißt wirklich ins musikalische Leben eingedrungen.

Diese Kantaten hat Bach zum sonntäglichen Gebrauche für die Leipziger Kirchen geschrieben. Zu ihnen kommt noch eine Anzahl Motetten, die für die Sonnabendsvesper bestimmt waren. Sie sind nie ganz vergessen worden; die Schülerchöre in Sachsen hatten sie auch zu einer Zeit auf dem Repertoire, wo von den andern Gesangwerken Bach’s keine Note mehr bekannt war. An diesen Motetten machte Mozart während seines Besuchs in Leipzig im Jahre 1789 die Bekanntschaft Bach’s.

Für die Karwoche schrieb Bach die Matthäuspassion: am Karfreitag 1729 kam sie in der Thomaskirche zur ersten Aufführung. Die Lukaspassion ist noch in Weimar komponirt, die Johannespassion in den letzten Monaten der Köthner Zeit. Zwei andere Passionen sind verloren gegangen. Das Weihnachtsoratorium entstand 1734. Von den übrigen Werken, welche in Leipzig durch die amtliche Thätigkeit hervorgerufen wurden, seien noch die sogenannten Kleinen Messen und das Magnificat genannt. Auch die große H-moll-Messe, welche Bach für den Dresdner Hof begann, fand, wenn auch nur stückweise, Verwendung beim Leipziger Gottesdienst.

Ueber den kirchlichen Arbeiten schlummerte die Instrumentalkomposition nicht völlig. Von Orgelwerken nennen wir nur die wuchtige F-dur-Tocata, von Klavierkompositionen den zweitens Theil des „Wohltemperirten Klaviers“ und die „englischen Suiten“, so nach Bach’s Tode genannt, als sie in London gedruckt erschienen. Seine Beziehungen zu fürstlichen Personen, seine geselligen Verhältnisse veranlaßten Bach in der Leipziger Zeit auch zu mancher weltlichen Kantate: die sogenannte Bauernkantate und die Kaffeekantate sind davon die bekanntesten. Aus einem ähnlichen Gelegenheitsstück, das schon in Weimar entstand, der „Jagdkantate“, ist neuerdings die Arie „Mein gläubiges Herze“ (der Text ist verändert) sehr populär geworden. Bach’s letzte Arbeit war ein Orgelchoral „Wenn wir in höchsten Nöthen sein“. Er diktirte ihn seinem Schwiegersohne in die Feder, denn er selbst war bereits erblindet. Am Abend des 28. Juli 1750 schloß er die Augen für immer. Er wurde auf dem Johanniskirchhofe feierlich begraben. Die Stelle seines Grabes ist nicht mehr zu bestimmen.

Das erhaltene Hinterlassenschaftsverzeichniß überzeugt uns von der wohlhäbigen Einrichtung des Bach’schen Hausstandes. Namentlich an Instrumenten war er reich, fast eine vollständige Orchesterbesetzung ist vorhanden; eine Zeit lang muß Bach zugleich gegen 10 Klaviere besessen haben. Nichts destoweniger starb die Wittwe des großen Mannes als Almosenfrau in Leipzig und für die letztüberlebende seiner unverheiratheten Töchter wurde im Jahre 1800 bei den deutschen Musikern gesammelt.

Das äußere Geschick war Bach nicht so freundlich, wie man es einem so großen und einem so guten Mann gern wünscht. Es hat auch seinen Werken mitgespielt. Ziemlich der vierte Theil ist verloren gegangen und über die vorhandenen lagerte sich jahrzehntelang dichtes Vergessen. In den ersten Decennien unseres Jahrhunderts waren die Söhne Sebastian’s, namentlich der Hamburger Philipp Emanuel und der Londoner Johann Christian, viel berühmter als ihr Vater. Wer weiß, ob es heute vor 50 Jahren möglich gewesen wäre, ein Jubiläum Johann Sebastian Bach’s zu feiern! Der Umschwung knüpft an den Namen Felix Mendelssohn’s an, der im Jahre 1829 die Matthäuspassion aus dem Staub des Archivs hervorzog und sie mit der Berliner Singakademie zu einer Aufführung brachte, welche durch ganz Deutschland hin eine mächtige Bach-Begeisterung entzündete.

Diese Begeisterung ist seitdem nicht wieder erkaltet, und hundert Jahre nach seinem irdischen Tode erstand Bach zu neuem geistigen Leben. Im Jahre 1850 gründete sich in Leipzig eine Bach-Gesellschaft, die sich die monumentale und kritisch genaue Herausgabe der Werke Johann Sebastian Bach’s, soweit sie noch aufzufinden, zum Ziele stellte. Sie hat heute ihre Aufgabe fast vollendet. Die Hauptmitarbeiter waren Julius Rietz, Wilhelm Rust und in neuerer Zeit Alfred Dörffel. Einen äußerst wichtigen Beitrag zur richtigen Erkenntniß des Meisters und der Natur seiner Werke hat Philipp Spitta in seiner umfassenden Bach-Biographie geliefert.

Staunend stehen wir vor den reichen Schätzen, die mit dem Siegel J. S. Bach heute vor uns ausgebreitet liegen. Nur der Oper blieb der große Meister fern. Wie wir meinen: mehr aus äußeren Gründen, als durch innere Principien zurückgehalten. Auf allen anderen Feldern, in welchen seine Zeit musikalische Kunst pflegte, schuf er Werke von bleibendem Werthe, Meisterstücke, die in ihrer Art nicht zu übertreffen sind und die Umgebung auf weite Entfernung hin sichtbar überragen. Der größte Theil seiner Kompositionen fällt dem kirchlichen Gebiete zu, und daher kommt es, daß Viele in Bach immer und immer nur den kirchlichen Komponisten sehen wollen. Bach schließt die Reihe großer kirchlicher Tonsetzer ab, die im 16. Jahrhundert begann, und die protestantische Kirche hat keinen größeren Meister gehabt. Er hat ihre Tonkunst erst vollendet. Und nochmals sei es wiederholt: wir sind noch weit davon ab, die große Masse seiner kirchlichen Werke ausgenützt zu haben, sie überhaupt nur zu kennen.

Nicht so mißverstanden wie die Kantaten, aber in gleichem Grade unbenutzt und unbekannt sind Bach’s Choralvorspiele, die wir an dieser Stelle als einen Anhang zu seiner rein geistlichen Musik erwähnen wollen. Sie sind die sinnigsten Paraphrasen unserer herrlichsten Kernlieder, die man sich musikalisch vorstellen kann. Daß noch kein Verleger die gute Idee gehabt hat, diese einzigen Kabinetstücke poetischer Tonkunst aus dem originalen Orgelgewande in ein passendes Klavierarrangement übertragen zu lassen! Es wäre damit das schönste Brevier für die geistliche Hausmusik gefunden.

In diesen Choralvorspielen hat Bach unstreitig für seinen Protestantismus ein schönes und gemüthvolles Zeugniß abgelegt. Es ist aber nichts Anderes als ein geistreicher Unsinn, wenn man den Protestanten Bach auch aus allen seinen übrigen Instrumentalkompositionen heraussuchen will. Wer wird bestreiten, daß in dem Cis-moll-Präludium des ersten Theils vom „Wohltemperirten Klavier“ und in anderen langsamen Stücken seiner Klavierkomposition ein Geist lebt, den man in die Form eines religiösen Gedichtes fassen kann? Aber wie man aus der ganzen Menge dieser fein belebten Genre- und Charakterstücke, die Bach in diesen Bänden niedergelegt hat, aus dem wilden Sturm seiner Orgelphantasien etwas specifisch Protestantisches heraushören will, das begreife wer kann! Einer unserer gelesensten Kulturhistoriker spricht Bach auch den Humor ab. Den Humor, eine der stärksten Seiten in Bach’s Natur! Die Lustigkeit war ein Familienzug der Bachs, und wenn sie ihren jährlichen Geschlechtstag hielten, kam dieser immer zu drastischem musikalischen Ausdrucke. In seinem Humor zeigt sich Bach, ähnlich wie Luther, oft als Mann des Volks. Da greift er zu den einfachen Tanz- und Liedweisen, die Jedermann bekannt und lieblich erscheinen. Der obengenannte Biograph Bach’s hat eine Zahl von wirklichen schnurrigen Volksmelodien nachgewiesen, welche Bach in größere Werke eingeschmuggelt hat. Besonders frei läßt Bach der guten Laune die Zügel in seinen Suiten und Koncerten für Orchester schießen. Die kräftigen Spielarten der Fröhlichkeit wiegen vor, doch fehlen die zierlichen nicht ganz. Die Polonaise der H-moll-Suite ist ein solches vollendetes Bild der Vergnüglichkeit unter der Rokokogesellschaft.

Was das erneute Aufleben der Bach’schen Kunst unserem gegenwärtigen Musikleben bereits genützt hat, müßte besonders ausgeführt werden. Die Wiederaufnahme seiner Werke gab den Anstoß zu einer allgemeinen musikalischen Renaissance, deren nächste Folgen wir bereits wohlthätig verspüren. Ihr Ende vermag aber noch Niemand abzusehen.

[197]

Frühlingstage.

Kaum des Frühlings erster Tag,

Und was leuchtet schon im Hag!

Wenn sein voller Glanz begann,

Liebes Herz, was dann? was dann?

Zweig und Fittig, Duft und Ton,

Ach wie selig rauscht ihr schon!

Rauschet nur, nehmt ein die Welt!

Auch mein Herz, wenn’s euch gefällt.

J. G. Fischer.

Unter der Ehrenpforte.

(Fortsetzung.)

Im Elternhause Rosinens wurde nunmehr zu Ehren des heimgekehrten jungen Bürgermeistersohnes ein stattlicher Schmaus veranstaltet, zu dem die ganze Freundschaft der beiden Familien geladen war. Es würde wohl keinen der Gäste gewundert haben, wenn das Verlöbniß Georg’s mit der Tochter vom Hause schon an diesem Tage vor sich gegangen wäre. Das Mahl verlief indessen, ohne daß etwas verlautete. Doch zweifelte kein einziger der Anwesenden daran, in Georg und Rosinen ein für einander bestimmtes Paar zu sehen, und am wenigsten vielleicht diese beiden Hauptbetheiligten selber. Daher es denn auch an Anspielungen, feinen und gröberen, an scherzhaften Ellbogenstößen von Seiten der Weiber und an derben Späßen und lärmendem Gelächter der Männer bei solchen Anspielungen nicht fehlte.

Herr Peter Külwetter war ein dürrer kleiner Mann, dem man im Vermessen der brabanter Tuche, die er in seinem Gewölbe am Schloßplatz verkaufte, eine besondere Fertigkeit nachrühmte. Keiner seiner Gadendiener maß so flink und so knapp wie er; und schien er im Allgemeinen mit sehr mäßigen Geistesgaben bedacht, so mußte er doch gut rechnen können, denn er war bei seinem Tuchmessen mit der Zeit ein noch einmal so reicher Mann geworden, als sein Vater gewesen war, von dem er den Handel überkommen hatte. Er saß im Rathe der Stadt und war, wenn gerade kein Triebrad, so doch eine Art von regulirendem Pendelgewicht an dieser Maschine, da er gegen all und jede Ausgabe, welche dem Stadtsäckel zugemuthet werden konnte, zu stimmen pflegte.

Er sprach sonst bei Gastereien weder viel noch laut, denn er hielt bei solchen Gelegenheiten nicht mit Unrecht das Essen und Trinken für die Hauptsache. Heute, da ihn das Essen sein eigenes Geld kostete, war er vielleicht nicht ganz so angelegentlich beschäftigt wie sonst, doch hatte er dem guten alten Wein, den sein Keller hergegeben, um so weniger widerstanden, als ihm seine einfache Logik sagte: getrunken wird er doch, und ich habe am meisten von dem, was durch meine eigene Gurgel läuft. Daher man seine dünne und, wenn er lebhaft wurde, etwas quiekende Stimme heut . vielfach vor den anderen hörte, zum stillen Aerger seiner Frau, die diese ungewöhnliche Redseligkeit nicht leiden konnte.

„Sag einmal, Georg,“ schrie Herr Külwetter einmal den ihm gegenüber sitzenden künftigen Schwiegersohn an, „was ist denn das bei Deiner Heimkehr noch zu guter letzt für ein Abenteuer gewesen? he? Schöne Geschichten … hast Du das dem Herrn Vater auch gebeichtet? Ja, Frau Gevatterin,“ hier war die Bürgermeisterin gemeint, „das laßt Euch doch einmal erzählen! Siehst Du, wärest Du mein Junge, für so etwas wollt’ ich Dir den Brotkorb höher hängen, daß Dir der Uebermuth verginge.“

Er hatte die übrige Gesellschaft so lange überschrieen, bis jetzt alles schwieg. Niemand wußte so recht, ob das noch Scherz sein sollte, und aller Augen waren in etwas unbehaglicher Spannung auf den dergestalt Angefallenen gerichtet. Frau Külwetter wechselte einen erschrockenen Blick mit Rosinen; sie wußten offenbar beide nicht, wo der Alte hinaus wollte.

Georg hatte sich indessen völlig gefaßt. „Was meint der Herr Vetter eigentlich?“ fragte er. „Unseren Streit mit der bösen Wirthin in Gudensberg, die unseren Pferden den Hafer so kärglich vorschütten ließ, daß wir ihrem Schalksknecht dafür ein paar zumaßen, da wir uns an ihr selber doch nicht wohl vergreifen konnten? Ist die Kunde von der Art, wie wir da gemessen haben – nicht ganz so knapp, wie man es Euch nachrühmt, Herr Vetter – schon zu Euch gedrungen? Das Weib schwur, sie wolle uns hier vor die hohe Obrigkeit bringen, und wir sagten ihr, daß wir ebendahin unterwegs wären. Oder des Hans Veit Wettlauf mit dem lahmen Manne, auf dem Jahrmarkt in Gundelfingen, eine Tagereise jenseit der Grenze? Da seid Ihr schnell, aber nicht richtig berichtet worden. – Das war mein guter Geselle, Hans Veit, und der Lahme gewann, gewann ihm zwei Stüber ab.“

„Was redet der Junge da alles?“ rief Herr Külwetter, der mit offenem Munde zugehört hatte. „Was Wettlaufen und was Wirthin? Und wer spricht von Gudensberg und Gundelfingen? Sag uns doch einmal, wie Du jüngst in die Stadt gekommen bist? Wer hatte die Wache unten am Thor, he?“ Er drohte mit dem dürren Zeigefinger. „Ein solcher Tollkopf! Wär ich Dein Vater, ich wollte Dir bald vom Gaule helfen!“

Nun blieb dem jungen Manne keine Wahl. Er mußte vor der ganzen Tischgesellschaft den Ritt über den Steg erzählen und fühlte wohl, daß er nun auch nicht mehr die Freiheit habe, irgend einen Hauptumstand wegzulassen, denn wer konnte wissen, wie genau der spürnasige alte Külwetter unterrichtet war!

Natürlich zog er die Sache ins Lächerliche und – mit heimlicher Scham und Reue schon während er sprach – stattete auch die Gestalt Hildens, wie sie sich herabgeworfen und gegen das Pferd gestemmt hatte, mit einigen komischen Strichen aus. Sich selber schonte er freilich auch nicht: als er geendet hatte, lachte alles auf seine Kosten, bis auf die Bürgermeisterin, welche die Spaßhaftigkeit eines Unternehmens, bei dem Einer so leicht den Hals, oder wenigstens seinem Pferde die Beine brechen konnte, nicht einzusehen vermochte. Aber von der naheliegenden Frage: warum in aller Welt er ihnen den Vorfall nicht längst erzählt habe, war auch sie glücklich abgelenkt worden.

Uebrigens hatte noch Jemand nicht gelacht, und das war Rosine. Die Blicke Georg’s fielen, als er zu Ende erzählt hatte, auf ihr Gesicht, und er erstaunte über den finstern Ausdruck desselben. Die vollen Wangen waren ungleich geröthet und eine böse Falte saß zwischen den Brauen. Mit einem vertraulichen Worte beugte er sich zu ihr, die neben ihm saß, und wollte den Arm um sie legen, aber sie wehrte ihn mit einer heftigen Bewegung ab. Georg war erstaunt, doch ließ er sich nicht abschrecken. „Vermerkt Ihr einen tollen Streich so übel, Bäschen?“ fragte er. „Vergönnt mir, Euch zu sagen, daß das nicht ganz klug gethan ist, denn da verliert man die Lust, Euch zu beichten, und doch seid Ihr ja die Stelle, an welcher ich von Rechts wegen mir Absolution für diesen und so manchen anderen Streich holen müßte.“ –

Rosine war klug genug, um zu merken, daß sie einlenken müsse. Sie wendete ihm langsam ihre runde, reizend gefärbte Wange wieder zu, doch hielt sie noch immer das Kinn auf den Busen gesenkt, eine Art, die sie hatte, wenn sie schmollte oder die Spröde spielte, und hatte den hübschen Mund so fest geschlossen, als ob sie nie wieder reden wollte.

Er betrachtete sie unverwandt. Wer ihr so nahe saß, konnte nicht umhin, sich an dem köstlichen Jugendschmelz des Antlitzes zu weiden, und sah, selbst wenn sie böse wurde, vielleicht nur einen Reiz mehr in dem Zusammenpressen des schwellenden Mundes und den Fältchen der sonst so hellen, glatten Stirn. Georg hatte, einen Ellbogen auf den Tisch gestützt, die andere Hand auf der Lehne ihres Stuhles, sich ganz zu ihr gewendet. Lächelnd sagte er jetzt: „So würdet Ihr, schöne Rosine, wenn Ihr neulich zur Hand gewesen wäret, mir nicht so eilig zur Hilfe herbeigesprungen sein?“

Da hob sie endlich den Kopf und begann zu lachen, und immer mehr, je fragender er sie dabei ansah. „Darf man nicht wissen, was Euch so vergnügt?“ fragte er zuletzt. Sie konnte vor Lachen kaum herausbringen, daß es die „Lange“ sei. „Wie die da so herabgeflogen ist – ich hätte sie sehen mögen! Kein Wunder, daß sie Eures Pferdes mächtig geworden ist – mit solchen Fäusten! Man sagt ja von den Weberdirnen da draußen, sie kämen nicht umsonst aus dem brabanter Lande, sie sähen selber wie brabanter Gäule aus.“ –

Das klang nicht fein, offenbar aber hatte die hübsche Rosine nicht das mindeste Arg daraus, daß sie eben etwas Anderes, als sehr witzig gewesen sei. Sie fuhr fort, ihre wunderschönen, nur etwas großen Zähne zu zeigen, und gerieth zuletzt in ein so unmäßiges Lachen, daß sie sich die Seiten halten mußte, und die Nachbarinnen Georg ermahnten, ihr den Rücken zu klopfen, es könne ihr sonst etwas zustoßen.

Georg hatte mit einiger Ungeduld das Ende dieses Anfalls lärmender Heiterkeit bei seiner Zukünftigen abgewartet, da einige Worte eines Gesprächs an sein Ohr gedrungen waren, welches sein Vater, der Bürgermeister, mit einem ihm zunächst sitzenden [199] ernsthaften Manne zu führen begann. Die Beiden sprachen von der Weberniederlassung und ihrer in unruhigen Zeiten gefährdeten Lage außerhalb des Schutzes der Stadtmauer.

„Sie glauben, das tausendjährige Reich sei vor der Thür,“ hörte Georg den Nachbar geheimnißvoll sagen. „Da brauchen die Städte keine Mauern mehr, denn Krieg und Waffen haben ein Ende.“

Der Bürgermeister schüttelte den Kopf. „Bis dahin hat es gute Weile. Giebt es einen Alarm, so müssen sie mit ihrer beweglichen Habe hinein in die Stadt und die Häuser preisgeben.“

„Sie haben aber gut gebaut,“ warf der Andere ein.

Doktor Tiedemars zuckte die Achseln. „Wir leben ja auch jetzt mit den Nachbarn in Frieden,“ sagte er vorsichtig.

„Die Leute kommen Einem aber doch wie bethört vor,“ meinte der Tischnachbar wieder, „mit diesem Glauben, daß Gott der Herr um sie und ihres Gleichen noch alle Tage Wunder thun müsse. So hoch vermißt sich unser Einer nicht, sondern denkt, wenn der Herrgott bei dem gewaltigen Weltregiment nur dann und wann einmal Zeit finde, einen Blick in unser Ecklein hinein zu werfen, so genüge das, um unsere Händel alle wieder auf eine Weile in Gang zu bringen.“

„Soviel ich wahrgenommen habe, vergessen sie aber über dem Beten wenigstens das Arbeiten nicht,“ sagte Herr Jakob, der Bürgermeister.

„Nein, sie sind brav und fleißig,“ gab der Andere zu. „Dazu friedfertig und ohne Arg. Und ihr Gemeindeältester, Meister Lukas, dem sie eine Art Schiedsrichteramt bei sich einräumen, hat etwas gar Erbauliches in seinem Wesen – es müßte schon ein grober, roher Klotz sein, der dem Manne widerstrebte. – Ihr waret ja auch unter denen, Tiedemars, die dem Herrn Landgrafen zuriethen, den Leuten hier eine Freistatt zu gewähren. Manche waren dagegen und fürchteten allerlei Mißbrauch. Gut, daß der Versuch so ausgefallen ist.“

Der Bürgermeister nickte behaglich; Maßregeln, zu denen er rieth, pflegten gewöhnlich gut auszuschlagen. Sein scharfer Blick hatte damals, vor etwa einem Jahrzehnt, jene Verhältnisse bald durchdrungen und richtig vorausgesehen, daß diese Leute, die, von einem fanatischen Bischof in der Ausübung ihrer Religion behindert, um des Glaubens willen auszuwandern beschlossen hatten und ihren ernsten Sinn und ihren Kunstfleiß mitbrachten, für ein jedes Gemeinwesen nur ein wünschenswerther Zuwachs sein konnten. Sie kamen von der flandrischen Grenze. Der Landgraf hatte ihnen Grund und Boden vor der Stadt geschenkt und ihnen das Holz zum Bauen unentgeltlich zufahren lassen, wobei die Bauern der nächsten Dörfer abwechselnd Frohnfuhren thun mußten.

Die Fremden waren in der Pfarrkirche der Altstadt eingepfarrt und ließen es an fleißigem Besuche des Gottesdienstes nicht fehlen. Doch hatte es sich bald ergeben, daß sie eine kleine Gemeinde in der Gemeinde bildeten. Die öffentlichen Gottesdienste genügten der Inbrunst eines lange unterdrückten Glaubenslebens nicht; sie kamen unter einander zum Gebet und Lesen der Heiligen Schrift zusammen. Von den Altangesessenen, die solche geistliche Bedürfnisse nicht hatten, wurde hier und da darüber gespottet, und so schlossen sich die Fremden nur mehr ab.

Doktor Tiedemars, der Bürgermeister, der in seinem Bereiche mit der Unparteilichkeit eines Herrschers waltete, hatte es gut mit den Fremden im Sinne, und etwaige Anliegen aus ihrer Mitte pflegten bei ihm ein williges Ohr zu finden. Doch kamen die Leute selten; sie schienen ihre Angelegenheiten, so weit dies nur immer anging, unter sich zu schlichten. Und das war das Einzige, was der Bürgermeister an ihnen auszusetzen hatte. Er hätte das fleißige Völkchen der Stadt gern völlig einverleibt.

Alles dies kam jetzt zwischen den Männern zur Sprache. Georg war zu ihnen gerückt; der Bürgermeister wunderte sich im Stillen über den verständigen Antheil seines Sohnes. Georg dagegen hatte niemals vor der Einsicht und der wohlwollenden Klugheit seines Vaters einen größeren Respekt empfunden. Und wer geliebt hat, kennt den heimlichen Reiz, den ein Gespräch ausübt, welches sich gewissermaßen in einiger Entfernung um den geliebten Gegenstand herumbewegt, der dabei nicht genannt, von allen Theilnehmern außer dem einen nicht geahnt, vielleicht nicht einmal gekannt ist, auf den für diesen aber im Stillen alles, was gesagt wird, Bezug gewinnt. Am Abend, als das Gastmahl vorüber war, war es dem jungen Mann nicht anders zu Muthe, als habe er sich in größerer Nähe der heimlich Ersehnten befunden.

So war sie tagelang der Mittelpunkt seiner Gedanken, und in Wirklichkeit hatte er noch nicht einmal ihre Hand berührt. Aber er war keineswegs entmuthigt, und die Verzögerung der Erfüllung eines zärtlich brennenden Verlangens war eine Erfahrung, so neu, daß seine kräftige Natur auch diesen bittersüßen Trank mit einer Art von Genuß schlürfte. Hilde mußte ja sein werden … früher oder später.

Und das Verhältniß zu Rosinen? Dasselbe blieb, was es von Anfang an gewesen war, durch diese heimliche Neigung Georg’s ziemlich unberührt. Denn der junge Mann hatte sehr bald wahrgenommen, daß, was er dem Mädchen zur Zeit an Theilnahme bieten konnte, sowohl seinen wie ihren Eltern genügte, und noch obendrein ein Anderes: fügte er dem freundlichen Betragen gegen sie dann und wann, wie es die Gelegenheit bot, einen gewissen Beisatz einer nicht immer bescheidenen Vertraulichkeit hinzu, so war auch Rosine selber völlig zufriedengestellt. So viel hatte er immer für sie übrig – und überdies sollte sie ja seine Frau werden. Er hoffte, es werde sich ganz leidlich mit ihr leben lassen.

Aber bis dahin war es noch lange hin und jetzt, jetzt handelte es sich um ein ganz Anderes: jetzt galt es, Hilden zu besitzen. Darüber hinaus dachte er nicht. Jede Erwägung der Folgen, alles das, was in Gestalt moralischer Hindernisse in diesem Falle hätte wirksam sein können, wurde verschlungen in dem leidenschaftlichen Verlangen. –

In der Stube des Meister Vanderport schnurrte der Webstuhl, in dem der alte Mann von früh bis spät seinem Tagewerke oblag. Hilde saß unweit des andern Fensters; auch sie rührte fleißig die Hände. Sie war mit einer Arbeit beschäftigt, in der die Frauen der Niederlassung fast alle große Geschicklichkeit besaßen, während dieselbe in der Gegend, in der sie sich jetzt befanden, wie überhaupt im größten Theil von Deutschland unbekannt war. Es war dies eine kunstreiche Herstellung durchbrochener Borden und Säume leinener Gewebe, indem Fäden ausgezogen, andere zu bestimmten Figuren zusammengefaßt und so die reizendsten Muster hergestellt wurden. Durch Ausnähen mit bunter Seide konnte diesen Verzierungen noch größere Mannigfaltigkeit und Reichheit gegeben werden. Es gab bestimmte, so zu sagen altberühmte Muster, schon an den Altardecken der Klöster aus dem frühen Mittelalter befindlich, und viele begnügten sich, diese nachzuahmen. In andern Arbeiterinnen aber war neben der Geschicklichkeit der Finger ein selbständig künstlerischer Trieb thätig. Sie erfanden neue Figuren und Zusammenstellungen, und ihre Arbeiten wurden besonders geschätzt und erzielten an den alten Absatzorten, in den reichen flandrischen Städten, hohe Preise.

Unter diese geschicktesten Stickerinnen gehörte Hilde. Man sah es der aufrechten Haltung und dem frei und leicht getragenen Oberkörper nicht an, wie viele Stunden täglich sie über eine mühsame Arbeit gebeugt saß. Bei einigen etwas sauern Gemüthern unter der frommen Gemeinde galt des Meister Lukas Tochter sogar dafür, daß sie im Grunde des Herzens doch wohl von weltlicher Hoffahrt angesteckt sein müsse, da sie den Kopf allzu hoch trüge. Ihr Vater aber hatte, sobald solche Besorgnisse laut wurden, nur sein mildes Lächeln, oder er sagte auch wohl:

„Ihr wißt doch, Nachbar, sie hat den aufrechten Gang von ihrem Großvater, ihrer Mutter Vater, überkommen, der ein Kriegsmann war, aber ein einfältiger Christ dazu. Die Bibel mit den dunkeln Flecken, die das Blut seiner letzten Wunde darin zurück gelassen hat – denn er trug sie stets bei sich – hat Hilde als Erbstück erhalten. Ich habe nichts Besseres für sie zu erbitten gewußt, als daß sie dem guten Manne nacharten möge, in Herzenslauterkeit wie in so vielem Andern. Laßt uns hoffen, daß ich erhört worden bin.“

Es ging auf den Abend und Hilde hob den Kopf von der Arbeit in die Höhe, gegen das Fenster, dessen kleine Scheiben nicht mehr Licht genug für ihre feinen Stiche durchlassen wollten. Eben verdunkelte auch noch der Schatten eines Vorübergehenden ihren Platz. Sie sah gerade noch die dunkle Kleidung eines Mannes, und Hilde seufzte ein wenig.

Es war ein gar ernsthaftes, stilles Leben in der frommen Gemeinschaft gewesen, für die Jugendjähre einer lebensvollen [200] Natur wie die ihre. Für manches hatte die große Liebe zu ihrem Vater, die trauliche, nach ihrem Anordnen geregelte Haushaltung, aber auch eine gewisse herrschende Stellung, die sie unter den übrigen Mädchen der Gemeinde einnahm, sie entschädigt. Auch in den Stand der Ehefrauen einzutreten hatte es ihr nicht an Gelegenheit gefehlt. Einer der wohlhabendsten und angesehensten „Nachbarn“, wie sie sich alle nannten, Jeremias Delft, hatte um ihre Hand angehalten, nicht ein, sondern viele Male. Sie hatte erwidert, sie wünsche, noch ledig und beim Vater zu bleiben, der ihr darin nicht entgegen war, worauf der lange und trockne Jeremias immer von Zeit zu Zeit sein Anliegen erneuerte, da er nicht mit Unrecht annahm, ein solcher Wunsch könne bei ihr im Lauf der Zeit sehr wohl einem andern den Platz räumen.

So war die Zeit vergangen bis vor wenigen Wochen. In diesen Wochen aber hatte Hilde etwas Neues erlebt, etwas, das sie allemal unruhig aufsehen ließ, sobald ein Schatten das Fenster kreuzte, und seufzen, wie sie jetzt eben that, wenn draußen die Schritte des Vorübergehenden nach und nach verhallten. Es war ihr zu Muthe, als ob sie etwas erwarte, was aber, wußte sie nicht. Und besonders, seit sie neulich gerade denjenigen an den sie fortwährend denken mußte, so kurz und spröde abgewiesen hatte, als er sie in der Dämmerung ansprach. Das aber lag in ihrer Natur, und sie vermochte sich nicht zu ändern. Sie hatte eine Art von hungriger Sehnsucht nach dem Tone seiner Stimme. Wenn er aber wieder hinter dem Hause in der Dämmerung an sie herangeschlichen wäre wie ein Dieb, oder wenn sie ihn dort nur von ferne gesehen hätte und seine Absicht erkannt, sich ihr heimlich zu nähern, so würde sie sich ihm wieder entzogen und ihn herb zurückgewiesen haben. Etwas in ihr verlangte, daß er nicht, als ob er sich fürchte oder schäme, ihr begegnen sollte. Das kann aber nie geschehen, sagte eine Stimme in ihr, wahrscheinlich die des Verstandes. Es ist jetzt alles aus, Du wirft ihn nie wieder zu Dir reden hören. Und deßhalb seufzte Hilde.

Derjenige, welcher eben am Fenster vorübergegangen war, mußte aber doch den Weg nicht weiter verfolgt, sondern dies Haus zum Ziele gehabt haben. Die Hausthür ging und auf den Flur fiel ein Schritt. Das Herz des Mädchens klopfte, eine wilde Hoffnung des Unwahrscheinlichen, ja Unmöglichen bemächtigte sich ihrer. Der alte Lukas hatte über dem Geräusch des Webstuhles nichts gehört. Er blickte jetzt zufällig in die Höhe und sah, wie seine Tochter sich langsann erhob, die Augen mit einem so sonderbaren Ausdruck nach der Thür gerichtet, daß er fast erschrocken sich nun auch hastig umwendete. Denn der Alte war in seinem langen Leben an Anfechtung gewöhnt. Mehr als einmal, während er in einem seinem Glauben feindlichen Lande lebte, hatten die Vorboten von Gefahr und Noth in mancherlei Gestalt seine Schwelle überschritten und die Erinnerung daran ließ ihn auch jetzt Aehnliches fürchten.

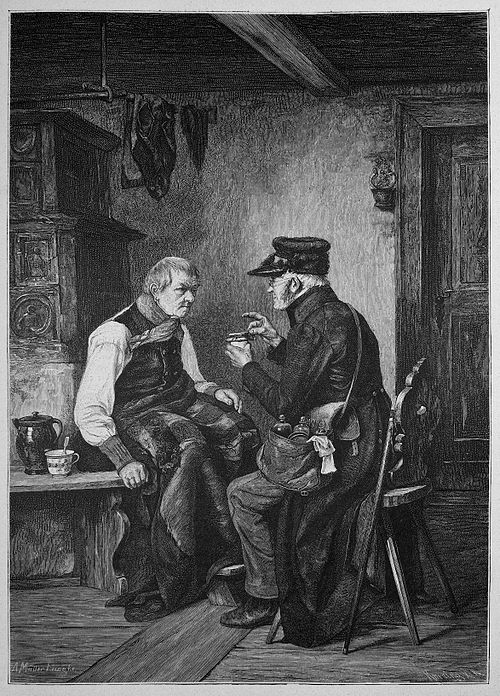

Der nächste Augenblick zeigte ihm seinen Irrthum und führte ihn in die Gegenwart zurück. Ein gut gekleideter Fremder stand in der Stube, ein junger Mann, dem die Natur ihren Empfehlungsbrief deutlich lesbar in seiner Person mitgegeben hatte. Er fragte mit höflichem Gruße nach dem Meister Lukas Vanderport, worauf der alte Mann den Webstuhl verließ und ihm in seiner freundlich würdigen Art entgegentrat.

Georg, denn dieser war es, schaute in flüchtiger Ueberraschung von der Tochter zum Vater und wieder zu jener, denn der greise Weber war von schmächtiger Gestalt und stand gebückt, und seine Tochter mit ihrer prächtigen Höhe und Haltung schien einem ganz anderen Menschenschlage anzugehören. Ein zweiter Blick aber in das scharfe, feine Gesicht des Alten zeigte ihm eine Aehnlichkeit, und zudem in Antlitz und Wesen des Vaters dasselbe, was ihn neulich genöthigt hatte, Hilden so ganz anders, als er anfänglich gedacht hatte, zu begegnen. Als Meister Lukas jetzt mit der Einfachheit, die an den ersten Christengemeinden geherrscht haben mag, seinen Besucher fragte: „Wer seid Ihr, Herr, und was begehret Ihr von mir?“ da trat Hilde vor, denn es schien ihr wie eine Art Lüge, wenn sie den Vater beim Glauben ließe, sie kenne den Gast nicht. „Es ist Herr Georg Tiedemars, der Sohn des Herrn Bürgermeisters, Vater,“ sagte sie.

Meister Lukas sah seine Tochter fragend an, bis ihm einfallen mochte, was er kürzlich von dem Ritt durch seinen Garten und dem darauf folgenden Abenteuer erzählen gehört hatte – denn wie hätte in der kleinen Gemeinde dergleichen unerörtert bleiben können! Er lächelte gutmüthig und bat Georg, sich zu setzen. Hilde rückte ihm einen Stuhl, wandte sich aber dann rasch ab, halb unwillig über den flammenden Blick in ihre Augen, mit dem der Gast den Dank für die kleine Höflichkeit begleitet hatte.

Eine deutsche Diamantschleiferei.

Worin liegt der seltsame Zauber, den vor allen anderen Edelsteinen

gerade der Diamant für uns hat? Ist es nur seine

große Seltenheit, die uns eine Art Ehrfurcht für ihn empfinden

läßt, ist es nur der Gedanke an – das kleine Vermögen, das

oft ein einziges Steinchen kostet? Oder übt er einen besonderen

ästhetischen Reiz aus, einen Reiz, der wesentlich verschieden ist

von jenem, den die Farbenpracht, der Glanz anderer Edelsteine

für uns hat? Die meisten jener „Glücklichen“, die sich mit

Diamanten schmücken, mögen wohl nur durch den Werth dieser

Steine bezaubert sein und viele andere, die diamantenlos durchs

Leben gehen, rümpfen die Nase über diesen funkelnden Stein, der

keinen andern Zweck hat, als zu zeigen „wie reich man ist“.

Und doch hat der Diamant einen Reiz, der so eigenthümlich ist,

daß seine Ausnahmsstellung auch ästhetisch gerechtfertigt ist. Man

wird es einem deutschen Schriftsteller ohne eidliche Versicherung

glauben, daß Diamanten nicht zu seinem Hausgeräth gehören.

Trotzdem habe ich nie die Nase über sie gerümpft, sie nie als

bloßes Aushängeschild der Protzenhaftigkeit betrachtet; ich schwelgte

im Gegentheil in ihrem Anblick auch dann, wenn sie nicht den

schönsten Reiz – durch eine schöne Frau erhielten. Dieser

seltsame Zauber aber liegt für mich und wohl für viele andere

empfängliche Menschen in den optischen Besonderheiten des Diamanten.

Entzückende Form, prächtige Farbe – das sind Eigenschaften eines

Körpers, die wir mit dem Auge festhalten, mit Stift und Farbe aufs

Papier bannen können. Das ewig wechselnde Lichtspiel des

Diamanten, das verwirrende Gefunkel läßt keine Fixirung zu;

es hat etwas Märchenartiges an sich, wie jede Erscheinung, die

nur ein Produkt zufällig zusammenwirkender Kräfte ist, deren

Wirkung sich jeden Augenblick ändert, wie z. B. das Farbenspiel,

das die versinkende Sonne in die wechselnden Wolkenbildungen

des Abendhimmels malt.