Die Gartenlaube (1877)/Heft 38

[627]

| No. 38. | 1877. | |

Illustrirtes Familienblatt. – Herausgeber Ernst Keil.

Wöchentlich 1½ bis 2 Bogen. Vierteljährlich 1 Mark 60 Pfennig. – In Heften à 50 Pfennig.

Adelheid sah den Ritter Hugo mit großen Augen an. „Ah! In dem Augenblicke war es?“ fragte sie.

„In dem Augenblicke, Fräulein,“ erwiderte Hugo. „Aber erlaubt – ich bin noch nicht zu Ende. Sie zerfloß, wie Ihr Euch denken könnt, in Thränen. Nun kann ich Alles, aber ich kann kein schönes Auge weinen sehen. Das ist stärker als ich; das überwältigt mich. Und so zog es mich denn auch jetzt, ich mochte wollen oder nicht, zu ihren Füßen, und ich schwur ihr, daß ich sie anbete und ihr Blut und Leben weihe. – Seht, das ist die Geschichte meines gröblichen Verstoßes gegen alle burgundische Hofsitte, für den mir Maria, ebenso gröblicher Weise, die Hand zum Kusse gereicht hat.“

Tief beschämt schlug Adelheid die Augen nieder; nur mit Mühe hielt sie die Thränen zurück.

„Diesmal,“ sagte sie, schon fast schluchzend, „diesmal that ich Euch vielleicht Unrecht, aber – aber – Ihr habt Euch bitter gerächt.“ Und die Thränen perlten in ihren Augen.

„Thränen?“ rief Hugo. „Zu viel, Fräulein!“ Und im Augenblicke lag er zu ihren Füßen. „O, ich bete auch Euch an und schwöre –“

Aber sie ließ ihn nicht ausreden. Es lag eine gewisse leichtfertige Galanterie in seinen Worten, die sie tiefer verletzte, als die Beschämung, die er ihr eben bereitet hatte.

„Spielt Eure italienische Komödie in Mailand oder Florenz, Ritter!“ rief sie, ihre Thränen erstickend. „Euer Herz weiß nichts von dem, was Ihr sagt. Aber Eines wisset“ – und ihre Stimme zitterte vor tiefer, ernster Erregung – „wenn Ihr wirklich nicht seid, wofür ich Euch halten möchte, dann –“

„Nun? Dann?“ fragte er, sich langsam erhebend.

„Dann – verachte ich Euch.“

Und schroff wandte sie sich von ihm ab und wollte gehen. Aber nur einen Schritt hatte sie gethan, so fühlte sie ihre Hand ergriffen und sich zurückgehalten.

„Halt, Fräulein! Auch von mir ein Wort!“ Sie heftete kalt ihr Auge auf ihn. „Wenn Ihr wirklich seid, wofür ich Euch jetzt halte, dann –“

„Nun? Dann?“

„Dann möchte ich –“

„Was möchtet Ihr?“ fragte sie mit einem Blicke, der, plötzlich aufleuchtend, ihr vor Erregung bebendes Herz verrieth.

„Wohl der Prinz von Cleve sein –“ zog sich der halb schon Gefangene mit ironischem Lächeln noch rechtzeitig aus der Schlinge.

Grausam enttäuscht, kehrte ihm Adelheid den Rücken und wandte sich zum Balcon. Ihr Fächer knickte noch unter den zusammengepreßten Fingern. Und dennoch war sie glücklich – sie hatte, ob auch nur für eine Secunde, einen Blick in sein Innerstes gethan, und „Er liebt Dich dennoch, und Alles ist Maske –“ rief es tief auf dem Grunde ihrer Seele.

Keine der beiden streitenden Parteien hatte bisher bemerkt, daß wenige Augenblicke, ehe Adelheid mit so bezeichnender Geberde den Ritter verlassen, die Thür vom Corridor her geöffnet worden und ein Herr, offenbar ein vornehmer Herr vom Hofe, eingetreten war. Sein mit kostbarem Zobel verbrämter Sammetüberwurf, die goldene Kette über der Brust, das goldgetriebene Wehrgehenk mit dem reichen Schwertgriff und die Sporen bezeichneten seinen hohen Rang. Offenbar war er eben vom Ausritte heimgekehrt, denn er trug auf dem kurzgeschnittenen grauen Haare noch das Sammetbarett mit weißer Feder, von einer Rubinagraffe gehalten, und an den Händen noch die ledernen Stulphandschuhe, deren einen er, in der Thür stehen bleibend, eben auszog.

„Ah, da ist ja, was ich suche,“ murmelte er vor sich hin und warf unter den zusammengezogenen Brauen einen stechenden Blick von Hugo auf Adelheid. „Ein Auftritt zwischen Beiden! So, so! – Also doch ein Verhältniß. Ravestein mag Recht haben, aber – 'Traue, schaue, wem!' ist mein Wahlspruch.“

Dann trat er vor und gab mit klirrendem Tritte seine Gegenwart kund, während zugleich seine Züge ein völlig verändertes Gepräge zeigten. Die Falten zwischen den Brauen waren verschwunden; die Stirn war frei und offen; die schmalen Lippen öffneten sich zu einem humoristischen Lächeln, und die wasserblauen Augen blickten aus dem bartlosen Gesicht mit kurzem Kinn so treuherzig über der spitz gebogenen Nase hervor, daß für den Physiognomen höchstens diese letztere einen Zweifel an seiner Redlichkeit aufkommen lassen konnte. Als er aber jetzt das Wort nahm, um Hugo anzureden, und seine Stimme einen Brustton anschlug, so weich, so voll und sonor, als ob er unmittelbar dem Herzen entquelle, da mußte auch der letzte Zweifel schwinden: Der Herzog von Cleve war ein Biedermann.

[628] „Ah, Freund Huy!“ sprach er launig. „Wie immer im Gefecht mit dem Fräulein?“

„Im Scheingefecht, Herr Herzog.“

„Als Vorübung zum wirklichen,“ lachte Cleve.

„Dazu fehlt der Dritte, Herr Herzog.“

„Welcher?“

„Der Priester.“

„Lustig das! Nennt Ihr die Ehe ein wirkliches Gefecht, Ritter?“

„Einen Zweikampf auf Leben und Tod, Herr Herzog.“

„Aha, darum scheint ihm hier der eine Theil bei Zeiten durch Flucht ausgewichen zu sein ... Was sehe ich, Fräulein?“ rief er dann Adelheid zu. „Ihr habt das Turnierfeld geräumt?“

„Ich liebe nur gegen offenes Visir zu fechten, Herzog,“ erwiderte Adelheid, den Balcon verlassend und sich eifrig fächelnd.

„Und doch führt das Fräulein selbst ein Visir,“ warf Hugo spottend ein. „Denn was ist anders der Fächer für die Frau, als das Visir für den Mann?“

„Ganz recht, beide verbergen das verrätherische Auge,“ lachte Cleve, indem er aus seinem eigenen biederen Auge einen sonderbaren Blick auf ihn warf.

Adelheid aber, welche die Bemerkung auf sich bezog, ließ den Fächer nieder und sah dem Herzoge gerade in’s Auge.

„Das meine bedarf des Fächers nicht, Herr Herzog.“

„Also das seinige?“ vervollständigte Cleve scherzend ihren Gedankengang. „Ei, Ihr macht mich neugierig. Was hat denn der Günstling der Herzogin zu verbergen? ... Intriguirt doch nicht am Ende für den Dauphin?“

„Um in Gent geköpft zu werden,“ lachte Hugo.

„Oder für einen gewissen Erzherzog?“ fuhr Jener nicht ohne einen lauernden Blick fort.

„Oder für einen gewissen Prinzen von Castilien,“ spottete Hugo, „oder einen gewissen König von Neapel, oder einen gewissen Herzog von Savoyen, oder für George von Clarence, oder Karl von Angoulême, oder Ludwig von Luxemburg, oder Reinhardt von Lothringen, oder – Gott hab’ ihn selig – für Adolf von Geldern noch nach seinem Tode, oder wer sich sonst noch das Goldene Vlies von Burgund holen möchte. ... Nein, Herzog, da würde ich doch, schon aus Dankbarkeit, für den eilften Freier, meinen bisherigen Herrn, Sforza, Partei nehmen, wenn sich nicht ein guter Hofmann allemal nach dem Winde richtete, und hier weht, wie bekannt, Clever Wind.“

Der Hieb oder die Schmeichelei, wie man’s nehmen wollte, saß.

Adelheid war fast erschrocken von der Kühnheit, gegen den Allmächtigen in Gent eine solche Antwort zu wagen. Bei Cleve aber, als er einen Augenblick an seiner Lippe genagt hatte, mußte wohl die günstigere Auffassung überwiegen, wie sie auch nach der Betonung des Wortes „Clever“ grammatikalisch die richtigere war.

„Ihr schmeichelt, Ritter,“ sagte er mit sanftestem Tone, indem er nach Art Verschämter vor sich niedersah, „aber Ihr habt Recht. Eure erhabene Gebieterin beginnt einzusehen, daß sie Niemand finden könnte, der ihr mit mehr Hingebung zur Seite stände. Und ein günstiger Wind thut bei Gott Noth, um ihr die Krone zu retten – der Himmel wolle ihn uns gnädig gewähren!“

Ein frommer Augenaufschlag der wasserblauen Augen hatte die letzten Worte begleitet. Dann wandte er den Blick seitwärts. „Ah, Ravestein!“

Der Kanzler Adolf von Ravestein war eingetreten. Ein Mann im Alter des Herzogs, etwas kleiner als dieser, das Haar stark mit Grau untermischt, mit klugen Augen, angethan mit einer talarartigen, pelzverbrämten Schaube und schmucklosem Barett, eine goldene Kette gleich dem Herzog auf der Brust, zeigte er im Gesicht die Spuren überstandener Leiden. In der That war nach der Hinrichtung seiner Vorgänger auch er, als franzosenfreundlich verdächtig, nur mit Mühe dem Tode entronnen und durch formlosen Richterspruch verbannt worden. Der Herzogin aber war es bald gelungen, das Urtheil wieder aufheben zu lassen; Ravestein hatte sich von der Anklage zu reinigen vermocht, wurde Kanzler und schien, seit er die Segel des Herzogs von Cleve sich schwellen sah, das Staatsschiff mit dem zerbrochenen Ruder unbedenklich an das Fahrzeug desselben zu hängen.

Dieser ging ihm jetzt entgegen und nahm ihn wie einen vertrauten Freund auf die Seite.

„Sind alle Maßregeln getroffen?“ fragte er eifrig.

„Genau nach Eurer Angabe, Herzog. Der Bote, der die Gesandtschaft abbestellt, ist angewiesen, zu spät zu kommen, angeblich, weil ihn das Gedränge der Volkshaufen gehindert.“

„Gut, gut. Ein Glück, daß ich Euch rechtzeitig begegnen mußte! Mein ganzer Plan hätte Schiffbruch gelitten durch diese Weiberlaune. Ich selbst habe unterdessen das französische Gold austheilen lassen. Jetzt – wirbt es für mich unter dem Volk. Lustig! Zwei Fliegen auf einen Schlag! Das gute Volk von Gent nimmt Euch mit seinen kräftigen Lungen die Last ab, die Euch die Herzogin so großmüthig auf Eure schwachen Schultern geladen. Ludwig zieht mit seiner Werbung heim, ja, er bezahlt mir noch die meinige, und wir waschen vor ihm unsere Hände in Unschuld.“

„Dennoch fürchte ich, die Folgen werden nicht ausbleiben. Des Königs Heer steht zu nahe. Seine Rache wird uns treffen, wer ihm auch den Schimpf angethan haben mag.“

„Pah! Laßt mich nur erst Regent sein! Vom eilften Ludwig läßt sich Alles erkaufen. ... Nein, nicht er ist es, der mir Unruhe macht. Vor Maximilian und vor Verräthern hier gilt es auf der Hut zu sein. Dieser geheimnißvolle Raub der Papiere steht auch damit in Verbindung.“

„Der kommt sicher vom 'Hugh'.“

„Hörtet Ihr Neues über den Bund?“

„Nichts, mein gnädiger Herr. Der gemeine Mann schwört darauf, es sei ein schrecklicher Waldgeist, der jedem Verräther den Hals umdrehe. Der Bürger glaubt, es sei ein Bund gegen Frankreich, und dieser Raub der Papiere spricht so auffallend dafür und ist so vortheilhaft für Euch, daß man glauben könnte, der Thäter sei ein halber Verbündeter von Euch.“

„Die halben sind die schlimmsten, Kanzler,“ versetzte der Herzog. „Aber das Alles täuscht mich nicht. Wisset, Maximilian ist nicht mehr in Köllen. Ich habe die neuesten Nachrichten. Kommt in jene Nische!“ Und, ihn unter dem Arm nehmend, dämpfte er seine Stimme bis zum leisen Flüstern. „Der Erzherzog war Jagens halber an der Grenze. Fast hatte ich ihn schon in meiner Gewalt, und nur wie durch ein Wunder ist er mir entschlüpft – angeblich durch einen Ruf nach Wien, aber es war eine Finte, denn man hat seine Spur bis über Aachen hinaus die Grenze nordwärts entlang verfolgt. Mein Leibjäger berichtet es mir durch Eilboten. Er selbst ist ihm auf den Fersen, um ihm auf kürzerem Wege den Paß zu verlegen, wenn er sich etwa durch Nordbrabant schlagen will. Ein Verräther von hier scheint im Spiele zu sein. Ich habe Verdacht auf den 'Hugh' und wittere etwas von einer Mittelsperson im Schlosse. Aber sie werden sich täuschen. Alles, was mir von Reitern zur Hand, habe ich die Straße nach Brüssel geschickt, und eine Kette von Wachen ist rings um Gent gezogen, die Niemand frei passiren läßt. Keine List, keine Verkleidung wird schützen. Nein, fiele es dem Erzherzog wirklich ein, zu kommen, so könnte er mir nicht entgehen.“

„Die Schwierigkeit wäre nur, was dann mit ihm anfangen.“

„Meint Ihr?“ lächelte Cleve.

„Sein Vater ist Euer höchster Gebieter und er selbst der Erbe des römischen Reiches. Und wenn Ihr Euch nicht schnell durch ein französisches Bündniß schützet ...“

„Rathet Ihr das?“ fragte Cleve, indem er ihn mit einem eigenthümlichen Blicke fixirte.

„Ich meine nur, die Reichsacht müßte Euch sicher Euer Herzogthum kosten,“ wich der Kanzler aus.

„Pah, wer fragt nach dem Schilling, wenn sich’s um Rosenobles handelt. Aber immerhin schlimm, sehr schlimm!“ nickte der Herzog, scheinbar zustimmend.

„Was bliebe Euch also übrig?“

„Das will ich Euch sagen, Kanzler, nachdem ich einen Einblick in Eure Gedanken gewonnen und Eurer Zustimmung sicher bin. Seht, Kanzler –“ und ein ironisches Lächeln flog über seine Lippen – „hätte ich den Prinzen, so würde ich ihn, wohl oder übel, mit devotester Höflichkeit über die Grenze zurückgeleiten lassen und ihn submissest bitten, nicht eher wiederzukommen, bis hier sein kostbares Leben nicht mehr von Aufrührern bedroht [629] sei. So darf ich hoffen, mir Kaisers Majestät noch zu Dank zu verpflichten und nicht nur mein eigenes Land zu behalten, sondern Burgund und Niederland dazu.“

„Alle Achtung!“ sagte der Kanzler, sich verneigend. „Und meinen Glückwunsch für Burgund und Niederland, wenn Ihr es regiert!“

„Den gedenken wir noch heute Abend entgegenzunehmen – verlaßt Euch darauf! Ihr aber, Ravestein, müßt mir herausbringen helfen, welcher Verräther hier den Vermittler gespielt hat. Der Vertraute der Herzogin ist jetzt dieser Huy.“

„O, der ist ungefährlich, Herzog, denn er ist verliebt bis über die Ohren.“

„Soll aber doch ein kühner Parteigänger gewesen sein. Das giebt mir zu denken, Kanzler. Beobachtet ihn scharf!“

„Da steht er auf dem Balcon mit dem Hoffräulein,“ lächelte Ravestein, „der Eine rechts und die Andere links, als wären sie, sich wildfremd – man kennt das schon. Wenn irgend Jemand, wäret Ihr der Mann, ihn zu erforschen, Herr Herzog.“

„Habe es schon versucht!“ versetzte Cleve mit einer bitteren Zuge. „Er ist glatt wie ein Aal und hat eine scharfe Zunge, aber was verschlägt's? Man faßt ihn einmal mit einem festen Griffe – dann ist's aus mit dem Winden; und giebt er den leisesten Verdacht, dann ... dann ... ist er geliefert. He, wie steht's draußen, Ritter Huy?“ rief er mit raschem Entschlusse sogleich diesen selbst an.

„Kopf an Kopf gedrängt!“ antwortete Hugo, den Balcon verlassend. „Seltsam, Herr Herzog, man scheint noch nicht zu wissen, daß die Audienz abbestellt ist.“

Der Herzog blickte wie fragend auf den Kanzler. Dieser zuckte die Achseln.

„Es kann doch keinerlei Mißverständniß vorgekommen sein?“ sagte der Herzog ihm offen in's Auge blickend.

„Kaum möglich!“ erwiderte der Kanzler. „Ich selbst habe dem höchsten Befehle gemäß, den Boten abgesendet. ... Indessen, es ist doch auffallend. Ich werde selbst Nachfrage halten.“ Und eilig verließ er den Saal.

„Gut, daß wir allein sind, Huy!“ wandte sich jetzt der Herzog an diesen. „Ich traue hier Keinem, der in Verdacht stehen könnte, zu Frankreich zu halten. Sagt doch“ – und vertraulich ihn unter den Arm nehmend, fuhr er mit gedämpfter Stimme fort –: „hat die Herzogin, oder habt Ihr schon von einem Spuk gehört, der sich 'Hugh' nennen soll?“

„Ah, doch kein wirkliches Gespenst?“ lächelte Hugo, scherzhaft zurückschreckend.

„Jedenfalls eines, das schon bis in's herzogliche Schloß dringt!“ erwiderte der Herzog, ihm fest in's Auge blickend und mit einer Betonung, als ob der Scherz hier nicht am Platze sei.

„Das wäre! . . .“ war die erstaunte Antwort.

„Auch der angebliche Raub der Papiere und ihre Ablieferung an die Herzogin scheint damit zusammenzuhängen.“

„Dann müßte der Spuk in Eurem Solde stehen,“ versetzte Hugo lächelnd.

„Wie das?“

„Nun, mich dünkt, er hätte dann das Möglichste gethan, Euch von dem Dauphin zu befreien. Wenigstens benutzt Ihr die Gelegenheit meisterlich.“

„Woher glaubt Ihr ...?“

„Auch wenn es nicht von Eurer Staatsklugheit vorauszusetzen wäre, Herr Herzog,“ antwortete Hugo mit verbindlichster Miene, „so glaubte ich es doch eben drunten auf dem Platze deutlich zu erkennen. Ich sah verschiedene Eurer ... Anhänger, unter Anderen einen gewissen baumlangen Nikol, sich auffallend durch das Volk drängen und hinter ihnen viele Arme und Bewegungen, wie wenn man ... Gold austheilt – das französische jedenfalls,“ fügte er lachend hinzu.

Jetzt war es am Herzoge, sich der Verlegenheit zu erwehren, so beruhigt er sich im Uebrigen durch den unbefangenen Ton des jungen Hofmanns fühlte.

„Wie möget Ihr mich solcher Handlung für fähig halten!“ stieß er heraus. „Ich glaube überhaupt noch nicht an die Wahrheit der Geschichte von dem Raub und weiß von keinem Golde.“ Dann aber, einen Augenblick zögernd, überlegte er eben, auf welche Weise er seinen Abscheu vor solcher Zumuthung am treffendsten mit der Erforschung des Anderen vereinigen möge, als ihm der natürlichste aller Verbündeten erwünschten Aufschub verschaffte.

Hinter ihm erklirrte ein schwerer Fußtritt; er wandte sich um: der junge Prinz von Cleve, sein Sohn, war eingetreten und begrüßte ihn.

Es hätte sich für den Physiognomen wohl der Mühe verlohnt, die Beiden, wie sie so neben einander standen, prüfend zu vergleichen.

Der Sohn war auf den ersten Anblick das entschiedene Ebenbild des Vaters und doch bei näherer Betrachtung, offenbar durch das Erbtheil einer vielleicht innerlich mehr, aber äußerlich weniger fürstlich ausgestatteten Mutter, grundverschieden von ihm.

Von Natur derb untersetzt, ja vierschrötig, glich er in den wasserblauen Augen mit dem treuherzigen Ausdruck und in der Form des Gesichts mit dem kurzen Kinn, nur mit stärkeren Backenknochen, ganz dem Herzog. Aber die ein wenig, wenn auch nicht unangenehm aufgestülpte Nase und die aufgeworfenen Lippen unterstützten bei ihm den Ausdruck der Augen durch eine so unzweideutige Ehrlichkeit, und das mitten auf der Stirn gerade weggeschnittene, zu beiden Seiten der Schläfen flach herunterhängende blonde Haar, sowie die am Kinn vorstehenden beiden Hörnchen von lichtem Flaumbart gaben, im Verein mit dem gewaltigen Knochenbau und den tatzenartigen Händen und Füßen, der ganzen Erscheinung etwas so ungemein Groteskes, daß es der für einen jungen Mann seines Standes ganz ungewöhnlichen Eckigkeit seiner Bewegungen kaum bedürft hätte, um schon, bevor er noch ein Wort gesprochen, den Schmeichelnamen zu rechtfertigen, mit welchem ihn die Herzogin ihrer Base geschildert hatte. Und was etwa an dem Bilde des „ungeleckten jungen Bären“ noch fehlte, das vervollständigte sein Anzug. Zwar würde das Auffallendste an demselben, die fast eine Elle langen Schnabel-Ueberschuhe mit je zwei Absätzen unter den Holzsohlen und rückwärts mit Sporen so lang, wie die Schnäbel vorn, seinen Zeitgenossen als Mode des Tages kaum befremdend erschienen sein, aber im Verein mit dem dichten Zobelbesatz an seinem dunklen Scheckenrock würden sie einen weit in's Nordmeer gefahrenen flandrischen Seemann doch unwillkürlich an einen Grönländer auf Schuhschlitten erinnert haben. Auch das turbanförmige Barett mit Reiherfeder, das er in der Hand hielt, war seit den Türkenkriegen nur modern, aber die ganz uncavaliermäßig langen, der Größe seiner Hand entsprechenden Kreuzgriffe seines Schwertes und seines Dolches würden jeden harmlosen Wanderer, der ihm auf einsamem Waldwege begegnet wäre, fürchten gemacht haben, und gar als er jetzt ein „Gott grüß Euch, Herr Vater!“ herausstieß, kam ein so unmusikalisches, in der Mittellage unausgeglichenes Organ zum Vorschein, daß es dem Gebrumm eines jungen Bären nicht unähnlich war.

Der Herzog erwiderte den rauhtönigen Gruß seines Sohnes mit kurzem Nicken und fertigte ihn, als er sich während des kräftigen Händedrucks, den derselbe mit Hugo wechselte, seine Antwort zurecht gelegt hatte, wie einen augenblicklich ungelegenen Gast kurz ab.

„Laß uns jetzt, Adolf! Ich habe noch mit Huy zu sprechen. Sage unterdessen dem Fräulein dort Schönes! Die beste Schule für Dich!“

Dann nahm er den jungen Ritter wieder unter dem Arm und zog sich, eifrig auf ihn einsprechend, in den Hintergrund mit ihm zurück.

Der Prinz aber blieb auf halbem Wege zum Balcon stehen und brummte unwillig für sich:

„Schule! Immer Schule, wie ein Lateinschüler! ... Wenn man die ersten Kämpen schon dutzendweise in den Sand gesetzt hat ... Und mit den Sporen da ... In's Feld will ich, in's Feld und nicht in die Schule.“

Als er jedoch sein Auge auf den Balcon richtete und den erwartungsvoll lächelnden Seitenblick bemerkte, mit dem ihn Adelheid eben zum Kommen einzuladen schien, flog es wie ein Lichtschein über seine Züge. Diese Lateinschule hatte offenbar etwas von einem Feldzuge. Und ein Feldzug war von jeher so sehr das Ideal seiner Wünsche, daß er sich selbst mit Gedanken und Worten im Lagerleben bewegte und schon seinen Magister zu Cleve vermocht hatte, ihm das beliebte Musterzeitwort der ersten Conjugation in „pugnare“ zu verwandeln. Jetzt freilich mußte er sich wohl auch mit dem sonst üblichen schon ganz leidlich [630] befreundet haben, denn als ihm die neue Magisterin eben auf halbem Wege entgegenkam, stieß er, wie zum „Salut“, seiner Gewohnheit gemäß, zwei kurze Lachtöne heraus und ging sofort zum Gefecht über.

„Ha, ha, mein Herr Vater schickt mich wieder gegen Eure Feldschlangen, Fräulein.“

„Dünken Euch meine Augen so gefährlich, Prinz?“ lächelte das Hoffräulein nicht ohne ihre Smaragden spielen zu lassen.

„Potz Blitz, sie leuchten wie Lunten in der Nacht.“

„Ei, Prinz, wenn Ihr doch dergleichen Schönes einmal der Herzogin sagen möchtet!“

„Nicht im Stande. Versagt mir allemal.“

„Aber Prinz, was hat sie Euch gethan?“

„Nichts hat sie mir gethan. Aber die Festung liegt mir zu hoch, und ein Sturm auf Weiberschanzen ist mir zuwider!“

„Ein Sturm? Wozu ein Sturm? Ihr sollt Euch um ihre Gunst bewerben, wünscht der Herzog. Und daß es Euch nicht allzu schwer fällt, zeigt Ihr ja an mir. Ich bin doch auch nur eine –“ und ihm nachahmend, stieß sie rauh heraus: „Weiberschanze.“

„Nein, Fräulein,“ lachte er treuherzig, „da irrt Ihr. Ihr seid keine Schanze. Wahrhaftig nicht. Ihr seid nur zum Scharmützeln.“

„Bedanke mich!“

„Potz Bomben, gegen Euch ist gut anreiten. Da geht's wie gegen ein leichtberittenes Fähnlein. Das hält nicht Stand; das weicht aus, parirt und ist von hinten herum wie der Wind wieder da. Ha, ha, und mit den Augen – da ist's eine Lust.“

„Aber Prinz!“ that Adelheid schmollend. „Das klingt gerade, als hieltet Ihr mich selbst für eine Art 'Wind'. Da muß ich doch bitten! ... Und daß Ihr es wisset, ich halte mich für zu gut für ein 'leichtberittenes Fähnlein', das nur zum 'Scharmützeln' taugt.“

„O, o, Fräulein! Das ist die beste Hülfstruppe – just wie sie mir noth thut. Und Euch will ich dazu werben, wenn es doch einmal, wie mein Herr Vater will“ – und er seufzte tief auf – „zur großen 'Action' kommt da oben. Ja, Fräulein, thut es mir zu Liebe, sagt 'gut Freund' und werdet meine Verbündete! Zu Euch habe ich Vertrauen – Ihr müßt mir die Wege ebnen, mir die Zugbrücke niederlassen. Schlagt ein!“

Und er hielt ihr die breite Hand hin.

„Was denkt Ihr von mir, Prinz?“ fuhr, wie erschrocken, das Fräulein zurück, wenn sie auch den geheimen Kitzel nicht verleugnen konnte, den es ihr bereitet hatte, den jungen Bären so kirre gemacht zu haben. „Ich sollte meine Herrin verrathen?“

„Nicht verrathen, Fräulein! Zureden sollet Ihr, den Parlamentär machen und zur Capitulation auffordern, wenn es so weit ist.“

„Immer besser! Auch noch den Trompeter spielen? Nein, Prinz, da kann ich Euch nicht zu Diensten sein, denn erstlich habe ich nicht zu 'blasen' gelernt, und zweitens will ich Niemandes 'Hülfstruppe' sein, dem an meiner Herrin so wenig liegt, daß er sich nicht einmal um ihre Gunst bewerben mag.“

„Höret, Fräulein, da will ich Euch ehrlich Antwort geben. Sehet, ich weiß sehr wohl, was an mir ist, und habe eine fein demüthige Meinung von mir. Wohl ist mir an der schönen jungen Herzogin gelegen. Aber ich weiß auch, daß unseres allergnädigsten Kaisers Sohn, Herr Maximilian, schon einmal ihr Verlobter war. Sehet, da geht mir nun durchaus wider den Mann, was mein Herr Vater mit mir vorhat. Es schnürt mir allemal die Kehle zu, wenn ich nur den Anlauf nehme, der Herzogin ein Wort zu sagen. Immer sehe ich Kaisers Majestät neben ihr stehen und die lombardische Krone auf ihrer Stirn. Das ist's einzig und allein. Wie sollte ich mich also hoch versteigen? Mein Herr Vater freilich, der kehrt sich nichts daran. Glaub's gern – er soll sie ja auch nicht heirathen. O, er ist ein kluger Mann, viel klüger als ich.“

„Und das will etwas heißen,“ entfuhr es wider Willen seiner Lehrmeisterin, obwohl eine so rührende Bescheidenheit selbst auf sie ihren Eindruck nicht verfehlt hatte.

Aber auch diese kleine Bosheit war nicht im Stande, ihn in Harnisch zu bringen.

„Das will gar nichts heißen, Fräulein,“ erwiderte er, treuherzig wie zuvor. „Ich bin viel zu ehrlich, um gescheidt zu sein, wie mein Herr Vater. Darin sticht er mich aus. Aber ich sage Euch, lasset mich im Sattel sitzen, und ich steche ihn aus, denn ich setze Jeden in den Sand, der nicht wie angenagelt sitzt.“

Mit dieser – wie sein blitzendes Auge zu erkennen gab – schlagendsten Ehrenrettung seines inneren Werthes schienen auch seine Gedanken eine andere Richtung genommen zu haben, denn, als eben sein Vater auf den Balcon trat und Ritter Huy, wie Jemand, der nicht stören möchte, vorüberschritt, wendete er sich eifrig an diesen.

„He, Huy!“

„Mein Prinz?“

„Wann machen wir den Wettrit mit Eurem Schimmel und meinem Rappen?“

„Wann das gnädige Volk von Gent der Herzogin einmal wieder das Ausreiten gestatten wird,“ war die ironische Antwort.

„Das gnädige Volk von Gent! Ha, ha, das Pferd lasset mich erst reiten!“

„Ich dächte, Ihr cajolirt es, Prinz?“

„Nicht ich, mein Herr Vater,“ erwiderte leise, wie beschwichtigend, der Prinz. „Mein Herr Vater, Huy! Man muß doch erst im Sattel sitzen. Aber dann, Huy, dann! – Den Zaum in's Gebiß und den Sporn in die Rippen! Warte nur, Krämervolk!“

„Ei, ei,“ lachte Huy, „allzu dankbar ist das eben nicht gegen die guten Genter, die Euch so sehr lieben. Aber,“ fügte er bedeutungsvoll hinzu, „nicht zu früh gelacht, Prinz! König Ludwig treibt längst sein Spiel in der Stadt, und sein Gesandter ist der rechte Mann dazu. Wißt Ihr wohl, wer es ist?“

„Ein Graf Meulan, so viel ich hörte.“

„Ganz recht, der König hat ihn dazu gemacht. Aber sonst hieß er – Olivier le Dain und war Seiner allerchristlichsten Majestät Hofbarbier, jetzt gefährlichstes Factotum.“

„O Schande, Schande!“ brauste der Prinz auf.

„Seine eigenen Edelleute sind entrüstet darüber, solchem Menschen zum Gefolge dienen zu müssen. Ihm ist kein Mittel zu schlecht. Aber Euer Vater will trotz aller Beweise nicht daran glauben, daß ein Gesandter so niedrig denken könne, Bestechung und Verrath zu üben. So lasset Ihr Euch warnen!“

Augenblicklich wendete sich der Prinz, zu Hugo's stiller Befriedigung, an seinen Vater.

„Herr Vater!“ rief er. „Ritter Huy sagt mir eben, wer Meulan ist, und warnt mich vor ihm. Soll ich den Schuft nicht, wenn er in's Schloß kommt, die Treppe hinunterwerfen?“

Der Herzog trat vom Balcon herunter.

„Was denkst Du, Adolf!“ sagte er strafend, nach einem raschen Blicke auf Hugo. „Die Warnung mag gut gemeint sein, aber“ – und er schlug die wasserblauen Augen zum Himmel auf – „ein Gesandter, weß Standes er auch sein möge, ist eine geheiligte Person, und, bei Gott, niemals werde ich zugeben, daß Recht und Sitte auch nur um Haarbreite verletzt werden.“

Der Ton seiner sonoren Stimme war ein salbungsvoller geworden. Er mußte wohl sittlich entrüstet sein, der deutsche Biedermann.

Ebenso andächtig aber hörte ihm auch Hugo zu, und sichtlich beschämt schlug er die Augen nieder. Er mußte wohl tief durchdrungen von seinem Irrthum sein, der welsche Schmetterling.

Doch sonderbar – das Senken der Augen schien ihn nicht gehindert zu haben, einen Seitenblick auf den Balcon zu werfen und zu bemerken, daß Adelheid plötzlich, die Hand über dem Auge, mit allen Zeichen höchster Spannung auf den Platz hinunterschaute. Er beeilte sich daher, mit ehrerbietiger Verbeugung sich vom Herzoge zu verabschieden und zu ihr hinüberzutreten. Aber kaum hatte auch er mit einem Blick den Platz überflogen, als seine ganze Haltung sich änderte. Seine Arme kreuzten sich; seine Lippen schlossen sich aneinander, und sein fester, kalter Blick schien zu sagen: „Genug der Worte, genug der Künste – die Entscheidung naht.“

Dem Herzoge freilich entging diese Wandelung. Er hatte schnell seinen Sohn auf die Seite genommen.

[631]

„Lasse Dich zu keiner Unüberlegtheit verleiten!“ flüsterte er ihm zu. „Dank diesem Gesandten, den ich zur Stadt hinaus jagen lassen werde, wirst Du noch heute Abend Herzog von Burgund.“

„Ah!“ stieß der Prinz heraus, seinen Vater mit offenem Munde anstarrend.

Plötzlich ertönte vom Platze herauf der jähe Aufruf von tausenden von Stimmen.

Die Augen des Herzogs leuchteten.

„Das Vorspiel beginnt. Bleibe! Ich komme wieder,“ sagte er und verließ eilig den Saal.

[632]

Im Sommer 1871 trat ein Mann in mein Arbeitszimmer mit der Bitte, einen von ihm erfundenen Ofen zu beurtheilen und günstigen Falls ihm einen Käufer dafür zu schaffen. Nach längerem Sträuben, von einer Erfindung Kenntniß zu nehmen, die doch jedenfalls vorläufig geheim gehalten werden müsse und mich leicht in den Verdacht der Untreue bringen könnte, wenn sie auf anderweitigem Wege verrathen würde, mußte ich mich doch den dringenden Bitten des Erfinders fügen, der fast mit Thränen in den Augen versicherte, keinen Menschen zu kennen, dem er mehr Vertrauen schenken möchte. Ich bestellte ihn auf eine gelegene Stunde des nächsten Tages, wo er sich denn auch einfand und mich mit Hülfe einer ziemlich verständlichen Zeichnung in den Stand setzte, mein unmaßgebliches Urtheil auszusprechen.

Dieses Urtheil lautete dahin, daß für den Privatgebrauch solch eine Heizungsvorrichtung zu umständlich sein würde und auf den Vortheil des zu ersparenden Brennmaterials in solchem Falle in der Praxis nicht viel Werth würde gelegt werden. Dagegen schien mir die Erfindung für die Heizung in den Fabriken wohl rathsam, weil man da specielle Heizer hat, die das Verfahren richtig beobachten können, und wo gar viel darauf ankommt, mit möglichster Ersparung von Brennmaterial zu arbeiten.

Auch guten Rath konnte ich dem Erfinder ertheilen: „Kommen Sie mit! In meiner Nachbarschaft wohnt ein Freund von mir, der Fabrikant J. M., dem Sie volles Vertrauen schenken können. Er hat mehrere Dampfmaschinen in Gang und interessirt sich lebhaft für die Ersparnisse in der Heizung. Er ist zwar kein Maschinenbauer und wird Ihre Erfindung auch nicht selber ankaufen, aber er kennt vielleicht Jemanden, der es thut, und sein praktisches Urtheil ist jedenfalls für einen Unternehmer Ihrer Erfindung maßgebender als meines.“

Wir machten uns auf den Weg. Zur Freude des Erfinders war Freund M. auch ganz und gar meiner Ansicht und hielt jedenfalls die Erfindung eines Versuches werth. Um uns unseres Vertrauensamtes noch in Gegenwart des Erfinders entledigen zu können, ließ Freund M. sofort einspannen, und so waren wir bald in dem Sprechzimmer eines jungen unternehmenden Maschinenbauers, dem wir ein lebhaftes Interesse für die Erfindung zutrauen mochten.

Aber was wir hier erfahren mußten, war nicht blos betrübend und niederdrückend, sondern im vollen Sinne des Wortes empörend.

„Eine neue Erfindung?“ sagte der junge Mann mit einem feinen Lächeln, noch ehe er wußte, um was es sich handelte, „da muß ich danken; die kann ich nicht gebrauchen. Ein neuer Ofen?“ fügte er auf die Bemerkung meines Freundes hinzu, „ich bedaure.“

Auf meine Entgegnung, daß ich die Erfindung für patentfähig halte, zuckte er die Achseln in einer Weise, daß ich mich der Entrüstung gar nicht erwehren konnte, aber der junge Maschinenbauer blieb sehr ruhig und entgegnete auf meine empfindliche Bemerkung Folgendes:

„Ich zweifle nicht an der Neuheit und an der praktischen Brauchbarkeit Ihrer Erfindung, aber Sie müssen mich entschuldigen, wenn ich dieselbe vom Standpunkte der geschäftlichen Ertragsfähigkeit aus betrachte. Der Herr Erfinder,“ fuhr er nach einer Pause fort, „wird mit Recht einen Kaufpreis beanspruchen. Die praktische Ausführung nebst Verbesserungen, Veränderungen und Versuchen würde meine Mittel in nicht geringem Grade in Anspruch nehmen, und ich müßte froh sein, wenn ich nach zwei Jahren die Aussicht habe, den neuen Ofen brauchbar hinzustellen und im folgenden dritten Jahre seine Einführung in’s Leben zu rufen. Mit dem dritten Jahre indessen ist mein Patent in Preußen zu Ende, und jeder meiner Concurrenten ist dann im Stande, den Ofen weit billiger zu liefern als ich, weil er weder ein Erfinderhonorar zu bezahlen, noch Verbesserungen, Veränderungen und kostspielige Versuche anzustellen hat und eine Erfindung, welche mich vielleicht dreitausend Thaler und viel Kopfzerbrechen und Sorgen gekostet, ehe sie mir einen Heller einbringt, ganz umsonst hat. – Sehen Sie,“ sagte er und wies mit dem Finger zum Fenster hinaus, „dort drüben wohnt ein Concurrent von mir, der vielleicht so schwärmerisch ist, die neue Erfindung zu kaufen. Es wird mir viel Vergnügen machen, wenn er das thut und mir nach drei Jahren den Vortheil bietet, eine praktische schöne Erfindung ganz umsonst zu bekommen und billiger als er selbst auszubeuten.“

Ich war außer mir und sprach dies auch in recht deutlichen Worten über den „geistigen Diebstahl“ und „die Schande der Nachahmungsarbeit“ aus. Freund M. machte der peinlichen Scene ein Ende durch die Aufforderung zum Fortgehen, und bald saßen wir denn auch nach einem sehr kurzen Abschiede, von dem tiefbetrübten Erfinder begleitet, in dem Wagen, um uns daheim von der Blamage zu erholen.

Auch bei der Tasse Kaffee im Hause meines Freundes konnte ich der inneren Empörung nicht Herr werden. Freund M. dachte anders.

„Es ist empörend,“ sagte er, „aber der Mann hat geschäftlich nicht Unrecht. Bei dem jetzigen Zustande der Patentgesetze kann er nicht anders handeln. Es wird, so leid es mir thut, auch ein weiterer Versuch nichts helfen, diese Erfindung an den Mann zu bringen.“

Es war ein trostloser Ausspruch für den Erfinder. Uns blieb nichts anderes übrig, als ihn mit Nachhülfe einiger Freunde so weit zu unterstützen, daß er sich eine ordentliche Zeichnung und Beschreibung anfertigen und ein Patentgesuch für England konnte ausarbeiten lassen, von dessen Erfolg ich indessen nichts weiter zu hören bekam. Aber lehrreich war dieses Erlebniß für mich jedenfalls. Ich war von da ab der festen Ueberzeugung, daß ohne ein gutes Patentgesetz unsere Industrie unfähig ist, mit Ehren in einen Wettkampf mit anderen Staaten einzutreten, in welchen sich die Erfinder eines guten Schutzes zu erfreuen haben.

Der Kampf für ein gutes Patentgesetz in Deutschland war kein leichter. Obwohl die Verfassung des deutschen Reiches ein einheitliches Gesetz zum Schutz der Erfindungen verheißen hatte, erhob sich doch in den Kreisen der deutschen Manchester-Männer nicht blos ein heftiger Eifer gegen die Erfüllung dieser Verfassungsbestimmung, sondern auch eine Agitation für die Abschaffung aller Patente. Der Wahn, daß jede Erfindung ein Eigenthum des Zeitalters sei, dessen Geist der Erfinder für sich ausbeuten will, daß demnach ein Patent ein Monopol schaffe, welches der Gesammtheit zum Schaden gereiche und sie in Benutzung alles Neuen beschränke, dieser Wahn wurde in Zeitungen und volkswirthschaftlichen Vereinen mit außerordentlichem Eifer gepredigt und fand unter dem verlockenden Titel der „Freiheit“ lebhaften Anklang, sowohl im Publicum, wie in Kreisen der Behörde. Da nur wenige Zeitungen den Muth hatten, dieser phrasenhaften Logik entgegenzutreten, so machte sich in den Kreisen der intelligenten Fachmänner, die den Werth der Erfindungen zu schätzen wußten, die Ueberzeugung geltend, daß nur ein möglichst großer Verein im Stande sein würde, diese Vorurtheile zu bewältigen. Die Elite deutscher Ingenieure ging hierin mit gutem Muth voran; bald schlossen sich auch die intelligentesten Fabrikanten diesem Streben an, bis endlich der Patent-Schutz-Verein unter der Direction des weltberühmten, erfindungsreichen Werner Siemens entstand, dessen Einfluß wir viel für die Entstehung des jetzt in’s Leben gerufenen deutschen Patentgesetzes zu verdanken haben.

Gleichwohl hätten vielleicht all diese geistigen Kämpfe nur wenig gefruchtet, wenn nicht trübselige Weltverhältnisse demselben einen gewaltigen, ja gewaltsamen Vorschub geleistet hätten.

In einem Lande, wo man keine einheimischen Erfindungen verwirklicht, ist die Industrie auf Nachahmungen fremder Erfindungen angewiesen. Dies war auch im deutschen Vaterlande der Fall. An Erfindungen ist Deutschland wahrlich nicht arm. Thatsächlich ist unser Vaterland der Geburtsort der zwei größten Erfindungen, welche die Welt beherrschen. Es sind dies die Telegraphie und die Schnellpresse. Aber in der Wirklichkeit sind wir auch hierin dermaßen überflügelt, daß auch nicht

[633] ein einziger Apparat deutschen Ursprungs auf unseren telegraphischen Stationen existirt und unsere Druckereien zu französischen und amerikanischen Schnellpressen ihre Zuflucht nehmen müssen, wenn sie nicht hinter der Zeit und ihren Leistungen zurückbleiben wollen.

Die Industrie Deutschlands lebte daher factisch nur von der Nachahmung fremder Maschinen und der Producte derselben. Ja, sie erfreute sich auch hierin sogar eines Aufschwunges, indem sie ihre Producte wohlfeiler ausbieten konnte, als die Originale. Natürlich ging das nur so lange, wie die Arbeitslöhne niedriger in Deutschland waren als in den andern Ländern, deren Originale man nachahmte. Jedoch von dem Moment ab, wo die unglückseligen Milliarden bei uns den Werth des Geldes herabsetzten, die Preise der Lebensmittel und der nothwendigsten Lebensbedürfnisse in die Höhe schraubten und damit ein Steigen der Arbeitslöhne hervorriefen, büßte unsere Industrie die Concurrenz-Fähigkeit auf fremdem Markte ein. Gründerschwindel und Verarmung des Mittelstandes kamen hinzu, um die einheimische Production zu beschränken und der Industrie einen lebensgefährlichen Stoß zu versetzen.

Vielleicht wäre auch dieser empfindliche Stoß nicht im Stande gewesen, die eigentliche Krankheits-Ursache vor Aller Augen klar zu legen, wenn nicht ein zweiter Umstand hinzugetreten wäre, vor dessen richtiger Erkenntniß es unmöglich war, sich noch ferner zu verschließen.

Die Weltausstellung in Philadelphia deckte die Kümmerlichkeit der deutschen Industrie in erschreckender Weise auf. Zum Glück hatte Deutschland einen tüchtigen Fachmann, den Geheimrath Reuleaux[WS 1] dahin gesendet, der, fern von jeder Art nationaler Schönfärberei, das Kind beim rechten Namen nannte. Seine Urtheile fielen mit gewaltiger Wucht in den Wust der Selbsttäuschungen und der verkehrten Theorien. Sein Urtheil, daß wir ohne einen gesunden Schutz der Erfindungen nicht mehr im Stande sein werden in einen Wetteifer mit der fremden Industrie einzutreten, war von um so mächtigerem Einfluß auf Regierung und Volk, als Reuleaux, an der Spitze der Berliner Gewerbe-Akademie stehend, auch eine hervorragende Stellung im preußischen Patent-Amt einnahm und neben seiner Autorität in der Wissenschaft auch als ein gründlicher Kenner der gesammten Industrie anerkannt ist.

Man schritt mit rühmlichem Eifer an die Arbeit. Die Entwürfe des Patent-Schutz-Vereins, die Gutachten der Fachmänner, der Ernst der Reichsregierung und der rege Sinn des Reichstags ließen kaum mehr eine phantasiereiche Opposition aufkommen. Das deutsche Reich erfreut sich jetzt eines guten Gesetzes, dessen Verbesserung wir getrost einer erfahrungsreichen Zukunft anheimstellen können.

Wir unsererseits haben uns hier nur die Aufgabe gestellt, den deutschen Erfindern, welche besser in neuen Ideen, als in formellen Paragraphen Bescheid wissen, einige Fingerzeige in Benutzung des Gesetzes zu geben und den Freunden deutschen Geistes und deutscher Begabung die Pflicht in's Gewissen zu rufen, auch mit ihrer Theilnahme demselben förderlich zu sein.

Eine neue Erfindung, welche gewerblich ausgebeutet werden kann, ist in Deutschland patentfähig, wenn die Verwerthung nicht den Gesetzen widerspricht und wenn sie den guten Sitten nicht zuwider ist. Nahrungs-, Genuß- und Arzneimittel, wie chemische Stoffe, werden an sich nicht patentirt, wohl aber ist ein neues Verfahren zu ihrer Herstellung patentfähig.

Diese Grundbestimmung des deutschen Patentgesetzes ist von größter Wichtigkeit. Eine Erfindung muß neu sein. Sie wird nicht als neu betrachtet, wenn sie sich irgendwo so vollständig in öffentlichen Schriften beschrieben findet, daß ein Fachmann sie nachahmen kann. Ferner ist eine Erfindung nicht patentfähig, wenn sie bereits in Deutschland offenkundig benutzt worden ist.

Laut dieser Hauptbedingungen zur Patentirung ist z. B. ein Patent nicht zu ertheilen auf eine allgemeine Herstellung von Kartoffelmehl, wohl aber kann ein neues Verfahren, Kartoffelmehl herzustellen, patentirt werden. Unter Genußmitteln, die nicht patentirt werden, sind nur solche Massen verstanden, welche gegessen oder getrunken werden. Geruchsmittel, Pomaden, Seifen, Schönheitsmittel, Schminken etc. gehören nicht dazu. Sie sind patentfähig, wenn sie neu sind.

Patentfähig ist nur eine „Erfindung“, nicht aber eine „Entdeckung“. Der Unterschied zwischen beiden liegt darin, daß die „Erfindung“ etwas darstellt, was sonst in der Natur in dieser Zusammenstellung nicht vorhanden ist, eine „Entdeckung“ besteht in der Benutzung einer Naturkraft oder eines Naturproducts, welches längst existirt, ohne daß man sie bis dahin zu verwenden wußte. Daß es Entdeckungen von großer Wichtigkeit giebt, ist altbekannt. So hat man bis vor etwa dreißig Jahren für den elektrischen Strom in der Telegraphie stets zwei Leitungen gebraucht, bis Steinheil in München die Entdeckung machte, daß man nur eine Leitung nöthig hat und statt der zweiten Leitung die Erde benutzen kann, die ein vortrefflicher Leiter der Elektricität ist. Diese Entdeckung war für die Telegraphie ein außerordentlicher Gewinn, es würde dieselbe aber nicht patentirt werden, wenn sie erst jetzt gemacht würde. Gleichwohl wird eine neue Art, wie man die Erde einschalten kann, eine Erfindung sein, die an sich patentirt werden kann. In ähnlicher Weise verhält es sich auch mit der Entdeckung neuer Stoffe. So ist z. B. Aluminium ein Metall, das erst in unserem Zeitalter entdeckt worden ist. Diese Entdeckung ist an sich nicht patentfähig, wenn jedoch Jemand ein neues Verfahren erfindet, aus Thonerde das Aluminium metallisch herzustellen, so muß man ihm dieses Verfahren wohl patentiren.

Eben dieselben Grundsätze gelten auch für die Herstellung von Maschinen zur Benutzung von Kräften, welche in der Natur vorhanden sind. So weiß man seit langer Zeit, daß man durch Magnete einen elektrischen Strom erzeugen und sich dessen zur Herstellung von elektrischem Licht, von chemischem und mechanischem Wirken bedienen kann. Die Anwendung von Magneten zu solchem Zweck ist daher frei und wird durch kein Patent beschränkt. Wohl aber sind die Maschinen, welche man hierzu gebraucht, wichtige Erfindungen, in welchen sich in neuester Zeit verdienstvolle Männer wie Wilde, Siemens, Gramme und Hefner-Alteneck ausgezeichnet haben. Diese Maschinen sind patentfähig.

Worauf wir aber noch besonders zu achten haben, ist Folgendes:

Man nimmt im gewöhnlichen Leben an, daß eine Erfindung nur von Wichtigkeit sei, wenn ihre Wirkung großartig ist und gewaltige Umwälzungen in der Welt hervorruft, wie die Anwendung des Dampfes und der Elektricität. Allein in Wahrheit sind auch kleine, fast unbeachtete Erfindungen von großem Werth und Nutzen, wie z. B. ein Drillbohrer, ein guter Quirl, schwedische Streichhölzchen, die Verbesserung der Lampendochte, ein vortheilhaftes Kochgeschirr und tausend andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch in Werkstatt, Haus und Küche. Alle solche wenig Aufmerksamkeit erregende Erfindungen sind nicht blos nützlich, sondern auch werthvoll. Sie sind es hauptsächlich, welche eine nationale Industrie fördern und in der Regel auch mehr Gewinn bringen, als manche für den Großbetrieb dienende Maschinen. Die Pflege dieser kleinen Erfindungen durch das neue Patentgesetz, das sie schützt, ist auch für Deutschland vielversprechend.

Wer nun eine solche patentfähige Erfindung gemacht hat, sie sei groß oder klein, der soll sich seines Anspruchs auf ein Patent bedienen. Es ist nöthig, sich's klar zu machen, daß er damit nicht blos sich und Allen, welche die Erfindung gern in Gebrauch nehmen, einen guten Dienst leistet, sondern auch den Geist von vielen Tausenden fördert, die durch ihn auf neue Ideen gebracht werden. Die Beschreibung und Zeichnung, welche er dem Patentamt übergiebt, wird nämlich von diesem veröffentlicht und zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Dadurch regt jede neue Erfindung, auch wenn sie nicht praktisch ist, viele andere Denker zu anderweitigen Erfindungen und Verbesserungen an. Wie klein auch oft der Beitrag ist, welchen eine Erfindung im Schatz des Vorhandenen bildet, die Anregung, welche sie bietet, kann sehr groß sein. Diesem Verdienste um die gemeinsame Geistesarbeit sollte sich Niemand entziehen.

Wie aber, wenn sich Jemand eine große, wichtige, gemeinnützige Erfindung patentiren läßt und aus Eigensinn oder Eigennutz den Gebrauch jedem Andern versagt, ohne selber für die Benutzung hinreichend Sorge zu tragen?

Obwohl solch ein Fall äußerst selten vorkommen möchte, hat doch das Patentgesetz dagegen Fürsorge getroffen. Ein Patent kann in solchen Fällen nach drei Jahren von Seiten des Patentamtes als erloschen erklärt werden, womit die Erfindung ein Gemeingut für Alle wird.

[634] Da das deutsche Patentgesetz in diesem Punkte (§ 11) von allen Patentgesetzen anderer Staaten wesentlich abweicht, so ist es nöthig, die Bedeutung desselben näher zu betrachten.

Zunächst ist es immerhin möglich, daß sich ein Sonderling, ein Misanthrop eine wichtige Erfindung patentiren läßt und sie durchaus nicht praktisch verwirklichen lassen will. Einem solchen Erfinder gegenüber macht das Gesetz die richtige Anschauung geltend, daß ein Patent nicht erteilt ist, um eine Erfindung ungenützt liegen zu lassen, sondern um den Erfinder in dem Bestreben zu ermuntern die Erfindung Andern zugänglich zu machen. Sind drei Jahre verflossen, ohne diesen Zweck der Patentirung zu erfüllen, so kann das Patentamt das Patent für erloschen erklären. Es versteht sich von selbst, daß das Patentamt dies nur dann zu thun hat, wenn der Allgemeinheit damit ein Dienst geleistet wird.

Aber auch ein Fall des Eigennutzes ist denkbar, wo ein Einschreiten des Patentamtes von größter Wichtigkeit ist.

Es kann sich Jemand eine Erfindung in Deutschland patentiren lassen, die eine bestehende Fabrikationsweise ganz umgestaltet, wie z. B. die Verwandlung von Eisen in Stahl auf einem äußerst billigen und vortheilhaften Wege. Wenn nun solch ein Patentinhaber die Anwendung seines Verfahrens keinem deutschen Fabrikanten erlaubt, dagegen im Auslande große Stahlfabrikationen anlegt, so wäre er im Stande, durch seine ausländischen Fabriken alle inländischen zu ruiniren und sich damit ein Monopol des ganzen Fabrikationszweiges zu verschaffen. In einem solchen Falle, wo das „öffentliche Interesse“ es gebietet, daß die Benutzung der Erfindung auch Andern gestattet werden muß, schreibt das deutsche Patentgesetz vor, daß eine solche Erlaubniß gegen angemessene und sichergestellte Vergütigung von Seiten des Erfinders ertheilt werden muß. Weigert er sich dessen, so kann ihm das Patent nach drei Jahren entzogen werden. Was man eine „angemessene Vergütigung“ nennt, darüber entscheidet schließlich das Oberhandelsgericht nach Anhörung von Fachmännern.

Die Form, in welcher ein Patent nachgesucht werden muß, ist im Gesetz und dessen Ausführungsverordnungen leicht ersichtlich. Wer hierin in Zweifel ist, der thut am besten, sich an einen gewissenhaften Patentagenten zu wenden, der ihm von guter Seite empfohlen wird. Dem Gesuch selbst ist eine Einzahlung von zwanzig Mark beizufügen, womit die Kosten der Prüfung und Veröffentlichung bestritten werden. Diese Zahlung wird nicht gestundet, sie ist auch so mäßig, daß selbst der Arme sie wird leisten können. Bei Ertheilung des Patents muß eine Gebühr von dreißig Mark gezahlt werden, und mit jedem Jahr steigert sich die Gebühr um fünfzig Mark. Wer jedoch seine Bedürftigkeit nachweist, dem werden die Gebühren in den ersten zwei Jahren gestundet. Im dritten Jahre wird mit Recht vorausgesetzt, daß sein Patent ihn in Stand gesetzt haben müsse, die Gebühren zu zahlen oder, wenn dies nicht der Fall sein sollte, daß er geneigt sei, die Werthlosigkeit desselben zu erkennen und auf die Fortdauer des Patents zu verzichten.

Da die höchste Dauer eines Patents sich auf fünfzehn Jahre erstreckt, so sammelt sich die Gebühr, die sich alljährlich um fünfzig Mark steigert, zu der beträchtlichen Höhe von mehr als fünftausend Mark an. Aber man rechnet darauf, daß nur wirklich werthvolle Erfindungen sich ganze fünfzehn Jahre hindurch aufrecht erhalten, während werthlose bereits in den ersten Jahren erlöschen werden, weil es den Besitzern nicht lohnt, die Gebühren dafür zu zahlen.

In der Regel sind unsere lieben deutschen Erfinder nicht die Leute, welche es verstehen, ihre Ideen praktisch zu verwerthen, oder mit anderen Worten: Sie sind seine Denker, aber schlechte Geschäftsmänner. Es wird sich daher empfehlen, daß sie sich mit tüchtigen Geschäftsmännern in Verbindung setzen, die ihnen vom Gewinn der Erfindungen einen anständigen Antheil geben. Allein wir halten es für rathsam, dies erst dann zu thun, wenn sie das Patent in Händen haben. Die zwanzig Mark, welche die Prüfung kostet, muß der Erfinder schon aus seiner Tasche zahlen. Erst wenn er ein Patent hat, mag er einen Geschäftsmann für die Ausführung und Verwerthung suchen und sich durch einen gründlichen Kenner des Rechts einen guten, bindenden Contract ausarbeiten lassen, damit er nicht über's Ohr gehauen wird, wenn die Erfindung Gewinn bringt. Der Erfinder darf auch niemals vergessen, daß „Verbesserungen“ auch patentirt werden und es leicht möglich ist, daß eine wichtige Verbesserung von einem Andern erfunden wird, der dem ersten Erfinder den Vortheil leicht aus der Hand spielen kann. Darum soll ein Erfinder nicht allzu verliebt in seine ursprünglichen Ideen sein und stets darauf sinnen, wie und wo eine Verbesserung anzubringen ist. Er schützt sich dadurch vor dem Ueberflügeltwerden, das nicht selten die besten Köpfe lahm legt.

Aber dich, du liebes deutsches Volk, dich rufe ich ganz besonders auf, ein getreuer Schutzwächter des fleißigen deutschen Erfindungsgeistes zu sein, dem das Schutzgesetz wenig bieten kann, wenn du ihn vernachlässigst.

Es ist wahr, leider nur zu wahr, daß wir augenblicklich noch sehr im Nachtheil gegenüber den Ausländern stehen. Frankreichs feiner Geschmackssinn, Englands großer Unternehmungsgeist und Amerikas Geschicklichkeit, für Haus und Küche Mühen und Arbeitskraft zu ersparen, bilden einen Vorsprung, den wir nicht gar schnell überholen können. Aber mehr noch setzt uns in Nachtheil der viel verbreitete Glaube des Volkes, daß daheim nichts so gut, schön und vortheilhaft erfunden und geliefert werden kann, wie in der Fremde. Wir predigen nicht gern nationalen Stolz, am allerwenigsten gegenwärtig, wo er sich auf dem Gebiete der Politik schon ein wenig mehr, als gut ist, landläufig macht. Aber Pflege des heimatlichen Geistes, Förderung des heimathlichen Productes, Freude am heimathlichen Schaffen ehren den deutschen Künstler, den deutschen Gewerbsmann und die deutsche Hausfrau mehr als jeder Schmuck, den die Fremde bietet.

Achtest du deine Erfinder, so bist du selber achtenswerth; benutzest du fleißig die einheimische Erfindung, so erhebst du das liebe Vaterland zur gesunden Selbstbeachtung.

Schaffen und Streben ist Gottes Gebot;

Arbeit ist Leben; Nichtsthun der Tod.

Es dürfte vielen Leserinnen auffallend erscheinen, daß man etwas so Langweiliges, Unbedeutendes, wie die weibliche Handarbeit in den Augen der meisten Frauen jetzt nun doch einmal ist, in einem Blatte wie die „Gartenlaube“ überhaupt besprechen kann. Die „Gartenlaube“ hat aber schon manche Vergessenheit an's Licht des Tages gezogen, schon für viele unschuldig Verachtete eine Lanze gebrochen und hat es auch mir vergönnt, für die verpönte, geistestödtende Handarbeit hier einzutreten.

Gottfried Semper äußert sich einmal über den Verfall der modernen Stickerei und sagt dabei unter Anderem etwa Folgendes über die Art, wie unsere Vorfahren bei dieser Arbeit zu Werke gingen: „Unsere Aeltermütter waren zwar keine Mitglieder der Akademien der Künste, noch Albumsammlerinnen, noch hörten sie ästhetische Vorträge, aber sie wußten sich selber Rath, handelte sich's um die Zeichnung zu einer Stickerei.“ Diese Bemerkung des großen Lobredners der textilen Kunst findet weiteste Anwendung auf die ganze weibliche Handarbeit, wenn sie auch gelegentlich der Stickerei zum Ausdruck kam.

Unsere Altvordermütter liebten und schätzten die Kunstfertigkeit der Hände und pflegten sie darum in künstlerischer Weise. Die Mehrzahl der Frauen der Gegenwart zögert keinen Augenblick, die weibliche Handarbeit, als etwas ihrer Unwürdiges, mit souveräner Verachtung zu behandeln, aus dem einfachen Grunde, weil sie ihre Bedeutung nicht zu schätzen weiß. So sind denn nach und nach Sinn und Verständniß für die schönste Beschäftigung des Weibes verloren gegangen, und nur eine verschwindende [635] Minderzahl pflegt noch die Kunst, welche dereinst so viele „Wunder der Nadel“ schuf.

Sonst erzog man die Mädchen zu Arbeit und Häuslichkeit; jetzt werden sie mit Gelehrsamkeit aufgepäppelt. Da steht auf dem Stundenplan: Physik, Chemie, Aesthetik, Nationalökonomie, Botanik, Kunstanschauung, Formensinn, Haushaltungskunde und wer weiß was nicht noch Alles. Ist jedoch die Lehrzeit vorbei und das Gelehrte soll zur Anwendung kommen, dann wissen die jungen Mädchen das einfachste Naturereigniß nicht von seiner erhaben schönen Seite aufzufassen, sondern zittern und beben bei jedem Gewitterschlage. Das Studium der Chemie hat ihnen nicht einmal so viel Aufklärung gebracht, daß sie wüßten, es sei gesundheitsgefährlich, Säuren in einem kupfernen Kessel zu verwahren. Von Aesthetik und Formensinn ist ebenfalls nichts zu merken, weder in ihren Arbeitsspielereien – Phantasiearbeiten genannt – noch in ihren Toiletten. Trotz Botanik wissen sie grüne Petersilie von Schierling nicht zu unterscheiden und Haushaltungskunde haben sie wohl darum studirt, damit das Dienstmädchen die junge Frau um so besser betrügen kann. Und so geht es fort, denn der ganzen Ausbildung fehlt die richtige Basis. Die von Bildung strotzenden Fräulein denken sich unter einer tüchtigen Hausmutter immer nur eine robuste Gestalt mit blauer Schürze, rothem Gesicht und violetten Händen, die man mit der Köchin auf eine Stufe rangirt. Und doch sind meistens gerade diejenigen die vorzüglichsten Hausmütter, die es verstehen auch im Salon ihren Platz auszufüllen. Freilich sind solche sehr selten geworden, seit man sie mit Büchergelehrsamkeit dazu befähigen möchte und nur noch ausnahmsweise einem Mädchen zumuthet, daheim die Händchen frisch zu rühren und das Alles praktisch zu erlernen, wovon ihre Freundinnen in langen Vorträgen zu hören bekommen, um niemals klug daraus zu werden. Bei der Vielwisserei kommt es lediglich auf den Ausputz, die Tünche an. Der ganze Unterricht erstreckt sich auf Dinge, die hauptsächlich gelehrt werden, glänzende Examina zu erzielen, von den Lernenden aber in sehr kurzer Zeit wieder vergessen sind. Dadurch entsteht jene unselige Oberflächlichkeit, welche sich immer mehr in der Frauenwelt breit macht und so unendlich weit entfernt ist von der wahren Bildung, wie die moderne Oeldruckbilder von ihrem Original.

Die Knaben werden doch für ihren künftige Beruf erzogen – warum denn die Mädchen nicht? – Zeigen sich bei einem Knaben nur wenig geistige Anlagen, so giebt man ihm von vornherein eine Bildung, die ihn für einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Berufszweig vorbereitet. Die Mädchen aber müssen alle in der „höhern Töchterschule“ zu gleichem Geistreichsein gedrillt werden.

Bei all den angesammelten Geistesschätzen wissen diese Dämchen, wenn sie daheim sind, nicht, wo sie vor Langeweile bleiben sollen, und quälen sich und ihre Umgebung mit verdrießlichen grämlichen Gesichtern, die nur durch das Wort „Amusement“ erhellt werden können. Da sieht man sie planlos durch die Straßen schlendern, nur um die Zeit todtzuschlagen und nebenbei ihr Lärvchen bewundern zu lassen.

Ein Mädchen, zu viel auf der Gasse,

Kommt ab von der richtigen Straße.

Das bedenkt die Mama jedoch nicht im geringsten, sintemal sie froh ist, daß das Töchterchen sich ein bischen zerstreut. Als ob das glückliche Jugendalter überhaupt der Zerstreuung bedürftig wäre, wenn es nicht schon angekränkelt ist von der Hypercivilisation unserer Tage! Man halte die Mädchen nur gehörig zur Arbeit an! Dann hört alle Langeweile von selbst auf, und die nervösen, bleichsüchtigen Mondscheingestalten werden froher, frischer Jugend Platz machen müssen. Mit der Pflege der Arbeit wird dann auch ein besserer Geschmack Verbreitung finden, so daß künstlerisch gebildete Augen nicht mehr nöthig haben, sich entsetzt von der „Krone der Schöpfung“ abzuwenden, wenn sie daher kommt mit unsicherem Gange, schwankend auf hohen Stöckelschuhen in einer Bekleidung, die aller Aesthetik Hohn spricht.

Anstatt die kleinen Mädchen stundenlang den Marterkasten, Clavier genannt, bearbeiten zu lassen, mache man ihre Händchen lieber geschmeidig, indem man ihnen die Fingerfertigkeit, welche die künstlerische Ausübung der weiblichen Handarbeiten unbedingt erfordert, durch regelmäßiges, wenn auch nicht zu lang anhaltendes Einüben der Elemente nach und nach beibringt! Eine solche Beschäftigung der kleinen Töchter ist von unsagbarem Werthe für's ganze Leben. Das Stillsitzen an und für sich übt schon vortrefflich in der großen, für das Weib unentbehrlichen Tugend der Selbstbeherrschung; es weist frühzeitig auf den künftigen Beruf des Weibes hin, der ihr engere Grenzen zieht, als dem allbesiegenden Manne. Wenn damit auch keineswegs angedeutet sein soll, daß der Frau der freie Aufschwung der Seele versagt wäre, so wird sie sich doch immer nur im Kleinen groß zeigen können, am größten aber, wenn sie ihren schönsten Ehrenplatz, den als Mutter der Völker, ganz und voll auszufüllen versteht.

Erziehen kann nur die Liebe. Darum muß auch die Mutter das Hauptwerk thun in der Erziehung der Kinder. Weil sie die einzig wahre Liebe hat, wird sie viel schneller zum Ziele kommen, als die allerbeste, geübteste Lehrerin. Freilich, ein bischen Mühe macht's. Indessen braucht man nur ernstlich zu wollen, der Lohn ist dann so unaussprechlich süß. Und der angeborene Thätigkeitstrieb hilft über viele Schwierigkeiten hinweg. Man eröffne der Kleinen nur eine Perspective, die etwa so aussieht: Wie wird sich Papa freuen, daß du nun schon so geschickt und fleißig stricken oder häkeln kannst! Die Händchen bewegen sich schneller, geschickter; immer emsiger wird das Kind und hat die Mühen des Anfanges überwunden, weit früher, als man zu hoffen gewagt hätte. Wie reizend, wenn sie dann voll strahlenden Glückes ihre erste Arbeit zeigt! Welch Hochgefühl für die Mutter, wenn sie sich sagen kann: das ist dein Werk!

Der häusliche Fleiß ist von den weittragendsten Folgen auf das ganze Familienleben. Ja, die weiblichen Handarbeiten sind so zu sagen der Kitt, welcher die einzelnen Glieder des Hauses zusammenhält. Selbst auf den rohesten Mann übt ein Kreis thätiger Frauen einen unbewußten, magnetischen Zauber aus. Dem Fleiße abholde Frauen dagegen begeben sich ihres größten Reizes, denn wahre Weiblichkeit ist unzertrennlich von stillem, rührigem Schaffen und Wirken. Die Natur legte doch einmal in das Weib regeren Arbeitstrieb als in den Mann. Wie viele Beispiele dafür geben uns die Sitten und Gebräuche der Völker! Bei welchen Schilderungen unser Auge auch haften mag, überall begegnen wir der Arbeitslust des Weibes. Ob sie sich nun im künstlerischen Schaffen regte und der Nachwelt damit Denkmäler ihrer Zeit hinterließ, oder ob die Frau dem träge einherschlendernden Gatten die eigentlich ihm, dem Stärkeren, gebührende Last abnimmt, überall entdecken wir den Thätigkeitstrieb des Weibes. Und nur die Neuzeit will dieses edle Gut verkümmern lassen; die wohlthätigste aller Anlagen soll unentwickelt bleiben, am Ende gar gehemmt werden in ihrem Gedeihen. Dort, wo die Frau sich dem Nichtsthun ergiebt, hört sie auf, Weib in des Wortes schönster, edelster Bedeutung zu sein. Das unsäglichste Mitleid verdienen in dieser Beziehung die Orientalinnen, weil ihre Erziehung sie zu einem Vegetiren ohne Zweck und Ziel führt, das sie zu jeder freien Meinungs- und Willensäußerung untauglich, ihre Person aber zum Spielzeug des Mannes macht. Die orientalische Frau lernt Arbeit nicht kennen, und so fehlt ihrem Lebenswege die holde Freundin, welche über alle Drangsale, über allen Kummer hinweg hilft. Denn nur wer es versteht, ganz in Thätigkeit aufzugehen, kann niemals wahrhaft unglücklich werden. Arbeit erhebt die Seele in freie, ideale Räume; sie ist der wirksamste Sorgenbrecher. Wie vielseitig sie sich auch gestalten mag, von der hehren, auf Geistesschwingen ruhenden Gedankenarbeit an bis zu der mühseligen des Steineklopfers, die Wirkung der Arbeit bleibt allezeit eine wohlthätige, wie sie auch in jeder Sphäre gleich achtbar ist, wenn – mit treuer Pflichterfüllung gearbeitet wird.

Die weibliche Handarbeit aber nimmt unter den so verschieden gearteten Actionen keineswegs einen untergeordneten Rang ein, wenn man den weitgehenden Einfluß der Weberei und Stickerei auf den Entwickelungsweg der bildenden Künste in Betracht zieht, wenn man bedenkt, welche Anhaltspunkte die Ueberreste weiblichen Fleißes dem Forscher dort gewähren, wo die „papierene Geschichte“ ihn im Stiche läßt. – Zu einer Zeit, wo die Malerei noch nicht erfunden war, da stickten Frauenhände Epopöen und verewigten mit ihren Darstellungen die Thaten der Männerwelt, die Sitten ihres Zeitalters. – Und die graueste Vergangenheit schuf mit der Nadel jene Fabelgestalten, die später im griechischen Olymp Leben bekamen und zu jener anmuthenden Mythologie wurden, die in ihrer rein menschlichen Poesie ewig unerreicht [636] bleiben wird. Auch die Bibel erwähnt die Wunderwerke babylonischer Stickerinnen, wie z. B. Buch Josua (7, 21) und Hesekiel (23, 14).

Im classischen Alterthume ist das Weib ebenfalls unzertrennlich von häuslichem Schaffen. Ueberall, wo Homer Frauengestalten in seine Dichtungen verwebt, läßt er sie in rühriger Thätigkeit begriffen erscheinen. Selbst Göttinnen führen Spindel oder Nadel und schaffen „unsterbliche Arbeit“. – Die Griechen aber schrieben ihrer hochverehrten Göttin Pallas Athene die Erfindung des Spinnens und Webens zu und zeigen dadurch am besten, welch hohen Werth sie diesen Arbeiten beimaßen. – Eine der berühmtesten Handarbeiten des Alterthums war der Peplos der Athene. Die überaus prächtige und kolossale Stickerei war von zahllosen Arbeiterinnen ausgeführt, welche von Priesterinnen beaufsichtigt wurden, und stellte in kunstvollster Arbeit auf Scharlachgrund den Gigantenkampf und andere der Ortsmythe und der Geschichte Athens entnommene Scenen dar. Dieses kostbare Teppichwerk war dem Volke nur alle fünf Jahre einmal zugänglich, wo es während der Panathenäen (zwei von den Gesammtathenern zu Ehren ihrer Schutzgöttin gefeierte Feste) in dem Tempel der Athene ausgestellt und unter allen Seltenheiten am meisten bewundert wurde.

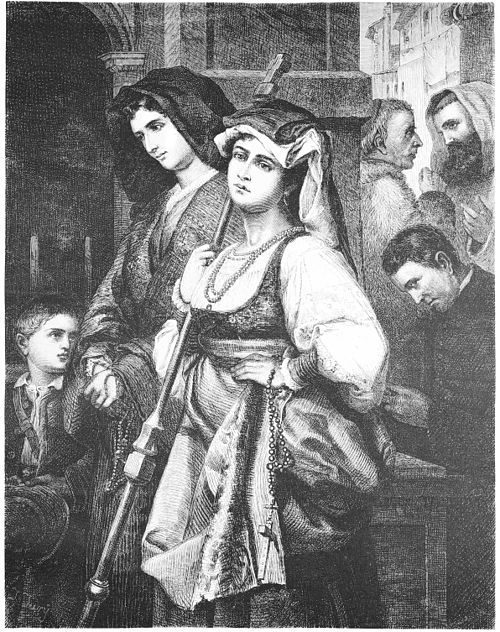

Die Chinesinnen stickten schon 2205 Jahre vor Christo und haben besonders den Plattstich auf die höchste Stufe der Vollendung gebracht; man stickt daselbst noch heute lebensgroße Figuren und zusammenhängende Compositionen zur Bekleidung der Wände, gemeinhin auf leinene Stoffe mit schöngefärbten Seidenfäden. – Das Mittelalter schätzte und pflegte gleichfalls in hohem Grade die Arbeit weiblicher Hände. Die Herrscherinnen verschmähten es nicht, im Kreise ihrer Hoffräuleins am Webstuhle oder Stickrahmen zu sitzen und Kunstwerke in's Leben zu rufen, die noch heute unsere Bewunderung erregen. Das Kleid, welches die Frauen jener Epoche trugen, hatten sie gemeinhin selbst gewebt und gefertigt, wie sie auch für das Costüm ihrer männlichen Angehörigen selbst thätig gewesen waren.

Wie anders dahingegen ist die weibliche Handarbeit heute beschaffen! Wohin wir blicken, stilloser Mischmasch, geistloses Nachahmen unbrauchbarer, unkünstlerischer Formen. Das freie Schaffen, welches auch die „Künste der Nadel“ kennzeichnen muß, ist der civilisirten Frauenwelt verloren gegangen und findet sich nur noch bei den Barbaren und halbcivilisirten Völkern. Die Indianer besticken heute, wie ehemals, ihre primitiven Toilettenartikel und Jagdgeräthe mit schönen, nachahmungswürdigen Mustern. – Am Dnjepr und in der Ukraine regt die Frau ebenfalls unermüdlich die Hände und weiß sich und ihre Umgebung mit den Erzeugnissen solchen Schaffens zu schmücken. Betrachten wir einmal den Anzug einer kleinrussischen Bäuerin! Staunenswerth ist die Fülle von Stickereien und Spitzenkanten, die derselbe zeigt. Aber da macht sich nicht etwa Ueberladung breit; nein, reiner natürlicher Kunstsinn, die unverdorbene Freude am Ornament tritt in diesen Zierrathen zu Tage. Das Hemd allein ist ein kleines Cabinetsstück. Der Kragen, die Achseln, die Aermel, ja selbst der untere Rand ist mit Stickereien verziert oder doch wenigstens mit Fäden von rother und blauer Farbe in stilvollen Linien durchzogen. Dem analog verhält es sich mit allen ihren Costümstücken. Allenthalben malt die Frauenhand mit der Nadel die reizendsten Kunstformen.

Fragt man nun, woher diese Halbbarbaren all das Schöne haben, so kann allerdings mit Bestimmtheit versichert werden, daß sie Akademien nicht besuchen, wie ihnen auch die höhere Töchterschule unbekannt ist. Die Kunstfertigkeit vererbt sich eben von Kind auf Kindeskind und treibt ihre Schönheitsblüthen fort und fort, während die Handarbeiten unserer ästhetisirenden, kunstverständigen Damen nur Spott erregen können.

Die Sophakissen und Fußschemel, belebt mit den Insassen des zoologischen Gartens, die Tabletdecken mit reliefgestickten Chocoladenmädchen, die aus gehäkelten Blumen zusammengestellten Schutztücher und dann jene zahllose „Phantasiearbeiten“, von denen jede ein Nilungeheuer an und für sich ist, wann werden sie endlich verschwinden, um würdigeren Producten der Frauenhand Platz zu machen? Erst dann, wenn es gelingen sollte, die Frauen von dem hohen Werthe der weiblichen Handarbeit und des häuslichen Fleißes, von der Nichtigkeit ihrer jetzigen Beschäftigungen zu überzeugen. Dann wird auch die Epidemie der Langeweile, welche in gewissen Kreisen so furchtbar überhand nimmt, verschwinden. Der ungemessene Hang nach Putz und Flitter, die Jagd nach Vergnügungen, die nur zu oft den Lebenszweck unserer Frauenwelt ausmachen, müssen dort weichen, wo Arbeit der Lar des Hauses ist, wo die Mutter den Töchtern als einzig nachahmungswerthes Vorbild, den Söhnen als Ideal edler Weiblichkeit erscheint.

An den Müttern also ist es, mit aller Energie und Selbstüberwindung den alten Schlendrian der Arbeitsspielerei auszurotten und ihre Töchter zu Arbeit und geregelter Thätigkeit zu erziehen. Die Mutter muß die kleinen Mädchen schon zu freiem, künstlerischem Schaffen anregen, nicht aber ihren Geschmack schon frühzeitig durch mechanisches Einstudiren abgedroschener, formloser Muster verderben. Es giebt der künstlerischen Vorbilder genug; das junge empfängliche Auge muß nur mit den Schönheiten bekannt gemacht, darauf hingewiesen werden; es verwerthet reine Linien überraschend schnell, jedenfalls viel schneller als die absurden Vorlagen, welche man jetzt beim Handarbeitsunterricht zur Anwendung bringt. Wir sehen von der Tapisseriestickerei, die ja besonders in Berlin wegen ihrer – Stillosigkeit Weltruf hat, ganz ab. Betrachten wir einmal die Häkelmuster!

Wer in diesem Genre kunstfertig sein will, der gestaltet Blumen (!) aus weißer Baumwolle, und jemehr Geschick, um so eifriger wird jedes Blättchen und Stielchen, jedes Aestchen und Knöspchen nachgeahmt, um – weißbaumwollene Natur herauszudüfteln. Besondern Abscheu hat die Gegenwart vor der Stickerei. Daran läßt sich nicht viel verderben, denn die Eigenschaften, welche das Gestrick charakterisiren, gereichen ihm gleichzeitig zur Zierde und machen „Knüffelei“ und „Düftelei“ fast unmöglich; darum überläßt man auch das Produciren mit Stricknadeln in vornehmer Herablassung – alten Weibern und begnügt sich mit den Ergebnissen der Strickmaschine, so gut oder so schlecht sie nun eben ausfallen mögen.

Doch ich darf nicht weiter gehen. Der knapp zugemessene Raum gestattet mir nicht mein Thema so auszuführen, wie ich wohl möchte. Sollte es mir indessen gelungen sein, Interesse an der „unschuldig Verachteten“ erregt zu haben, dann erzähle ich später einmal die „Geschichte der Handarbeit“. Bis dahin aber bitte ich inständigst lieber nur ganz kunstlose Arbeiten auszuführen, als den Geschmack immer mehr mit den Künsteleien der Nadel zu verderben.

Beinahe zahllos sind die Wege, welche sich von München aus nach dem bairischen Hochlande verzweigen. In erster Linie benützen die Touristen wohl, so weit es geht, die Eisenbahnen, die immer mehr in die Berge und Gebirgsthäler eindringen, und mancher hübsche Punkt kann ohne Beschwerde, aber auch ohne besonderen Reisegenuß erreicht werden. An die Eisenbahnen schließen sich sodann die Postwagen an, welche den erholungsbedürftigen Städter so ziemlich an alle jene Stationen befördern, die als Ausgangsorte zu Gebirgstouren benützt werden. Wer es jedoch vermeiden kann, hütet sich wohl, diesen höheren Torturengrad durchzumachen, denn wenn man annimmt, daß die Orte Ammergau, Partenkirchen, Garmisch, Mittenwald etc. eine Art Paradies für den Naturfreund vorstellen, so darf man getrost behaupten, daß eine Omnibusfahrt dahin mit dem Weg durch das Fegfeuer verglichen werden kann. Zwölf Stunden Arrest in dem gelben Kasten, an dem die praktischen Erfindungen der neueren Wagentechnik spurlos vorübergegangen sind, zuweilen in einer Reisegesellschaft, die entweder die Grenzen der Gemüthlichkeit nie zu berühren wagt oder weit überschreitet, das ist eine harte Prüfung für den profanen Fremdling, der in die Heiligthümer der Bergwelt eindringen will. Wer dieses Fahrzeug aus finanziellen Gründen vermeiden und Extraposten benützen kann, ist allerdings besser daran, wer aber die kleinen Beschwerden einer Fußwanderung nicht scheut, der hat sicher den besten Theil erwählt.

[637] Es giebt keine schrecklichere Fahrt als die Postwagenfahrt von Weilheim über Murnau und Partenkirchen nach Mittenwald, während kaum ein anmuthigerer Weg gedacht werden kann, als derjenige, den der Fußwanderer bis Mittenwald zu benutzen hat. Derselbe verläßt in Penzberg die Bahn und geht trotz Postwagen lustig fort nach Benedictbeuren und Kochel, in welch letzterem Orte man gute Unterkunft findet; es ist vor Allem das sogenannte Bad, welches, am See gelegen und mit allem wünschenswerthen Comfort ausgestattet, dem müden Wanderer eine willkommene Erholungsstätte bietet. Von hier aus zieht sich der Weg eine Zeit lang am Ufer des Kochelsees fort, und bevor man diesen verläßt, hat man nochmals Gelegenheit sich in einem einsamen Wirthshause, das sich übrigens an einem der schönsten Punkte des Sees befindet, zur bevorstehenden Bergwanderung zu stärken. Diese Herberge führt das Schild „zum grauen Bären“, eine Firmenwahl, die auf irgend einen amerikasatten Sohn der Gegend schließen läßt, der durch die absonderliche Benennung dem Wanderer zu imponiren glaubte. Statt des Grislybären haust aber dort ein hübsches junges Mädchen, das an alles Andere eher, als an den Schrecken der Urwälder erinnert. Nur schwer trennt man sich von dem netten Gärtchen am See, um dann der Fahrstraße folgend eine ziemlich anstrengende Bergwanderung zu beginnen; man hat hier nämlich den Kesselberg zu überschreiten.

Die guterhaltene breite Straße zieht sich steil bis zu einer respectablen Höhe; schweißtriefend aufwärts arbeitend, beschäftigt man sich gewiß mit dem Gedanken an die geplagten Rosse, welche die Lastfuhrwerke über diese Strecke zu befördern haben, und denkt der Zeit, in welcher diese und ähnliche Wege die großen Heerstraßen waren, auf denen der so bedeutende Binnenlandverkehr stattgefunden hat. Daß der Erbauer dieser Straße von den entscheidenden Rücksichten, die auf die Straßenanlagen unserer Zeit Einfluß haben – möglichste Vermeidung von Terrainschwierigkeiten etc. – sehr wenig Notiz genommen hat, geht aus der Thatsache hervor, daß sich gerade so leicht ein Thalweg hätte finden lassen, allein der Baumeister scheint auf die ruhmvolle Ueberwindung der Schwierigkeiten besonderen Werth gelegt zu haben. Die Straße ward auf Befehl und eigene „Kostung“ des Herzogs Albrecht von Baiern Anno 1492 hergestellt, worüber eine steinerne Gedenktafel auf der Höhe des Berges Aufschluß giebt. Von dem Leiter des Baues heißt es: „Heinrich Part von München (hat) erdacht den Sinn, wodurch er ward gemacht.“

Noch eine kleine Strecke aufwärts, dann ist die letzte Steigung überwunden, und vor den überraschten Blicken des Wanderers liegt ein neues prächtiges Panorama – der Walchensee, von Bergen und Wäldern umgeben. Dieser Anblick vertilgt jede Erinnerung an die überstandenen Mühseligkeiten, zudem dicht vor den Füßen des Touristen wieder eine Station gelegen ist, auf der man Erquickung findet. Es ist dies das Jägerhaus am See, das vor ein paar hundert Jahren von einem Abte des nahen Klosters Benedictbeuren gestiftet wurde, hauptsächlich zum Nutzen und Frommen der Wanderer, die im Winter über das Gebirge reisen, auf daß sie nicht etwa im Schnee oder vor Erschöpfung zu Grunde gingen. Der würdige Mann hat damals freilich nicht daran gedacht, daß noch eine Zeit kommen könnte, in der ein ketzerischer Lord mit seiner Lady vor dem jetzt stattlich hergerichteten Hause die Nachkommen jener delicaten Fische verzehren werde, welche die hochwürdigen Herren mit außerordentlicher Mühe bezogen und in den damals fischarmen Kochelsee eingesetzt hatten. Das Jägerhaus ist unbestreitbar der schönste Aussichtspunkt am See, und unter den obwaltenden Verhältnissen wird der Wanderer gern ein Stündchen Rast halten, wenn er nicht vorzieht, seinem leiblichen Menschen in dem Orte Walchensee selbst die begehrten Concessionen zu verwilligen. Der den Walchensee entlang führende Weg bildet eine Promenade, wie sie hübscher kaum in einer Parkanlage gedacht werden kann. Daß aber auch diese Promenade für den Lustwandelnden verhängnißvoll werden kann, bezeugt ein gegen den Ausgang des Sees befindliches „Marterl“, welches dem theilnehmenden Wanderer erzählt, daß hier ein Bauer beim Nachhausegehen den Tod im See gefunden habe. Wie das möglich war, da ein Geländer die verhängnißvolle Stelle umgiebt, ist nicht leicht zu enträthseln; wahrscheinlich hat ein großer Nebel diesen Unglücksfall veranlaßt.

Das Dorf Walchensee besteht aus einer kleinen Zahl netter Häuschen, über welche das Gasthaus und eine Villa achtunggebietend hinausragen, während die sehr bescheidene Dorfkirche am Ende des Ortes ihren Platz gefunden hat. Die gläubigen Seelen haben jedoch Gelegenheit, ihren frommen Drang noch in einem zweiten Kirchlein, das neben dem sogenannten Klösterl auf der von hier vorspringenden Halbinsel gelegen ist und zu den wunderthätigen Gnadenorten zählt, zu befriedigen. Das Klösterl selbst, ein altes Gebäude mit hohem Giebeldache, war ursprünglich nur eine Filiale von Benedictbeuren, in die sich besonders gelahrte Herren zurückzuziehen pflegten, wenn sie mit Abfassung irgend eines umfangreichen Werkes beschäftigt waren; ob dazu auch die lebens- und liebesfrohen Gesänge gehörten, welche das Zeitalter des blühenden Mönchthums auszeichneten, ist schwer zu errathen; die Einsamkeit des Platzes spricht jedoch gegen eine solche Annahme. Es scheint aber, daß auch die Herren Aebte hin und wieder einen kurzen Aufenthalt dort nahmen, um des edlen Waidwerks zu pflegen oder vielleicht, um sich von den Strapazen der Klosterregierung zu erholen.

In der Nähe des Klösterl existirt ein Echoplatz, der wenig bekannt ist, aber seines Gleichen sucht und hinter demjenigen des Königssees kaum zurückstehen dürfte. Der Wiederhall rollt von hier aus donnerähnlich durch alle Berge und kommt dann nach Verlauf von einigen Secunden wieder bis zum Ausgangspunkte zurück, was einen wirklich wunderbaren Effect ergiebt.

Eine kleine Wegstrecke von dieser Landzunge weg gelangt man an das Ende des Walchensees; hier befindet sich ein großer Holzlagerplatz von solchen Stämmen, die über den See getriftet werden, um dann auf dem Rücken der Jachen und Isar die Reise in die Residenzstadt zu machen.

Bei Wallgau, einem Dorfe, dem der Touristenverkehr noch gar nichts von seiner Originalität genommen hat, gelangt man in das Isarthal. Die Berge treten nun weiter aus einander und präsentiren sich in gewaltigeren Formen; die Isar muß hier schon Frohndienste verrichten und große Flöße aufnehmen, zu denen das Material massenhaft von den umliegenden Bergen herabgebracht wird. Hier beginnt auch das Reich der eigentlichen Bergriesen, theils Ausläufer, theils Mitglieder der Karwendelgruppe, deren großartiger Aufbau sich dem Auge immer imposanter darstellt.

Wer mit seinem Magen irgend welche Differenzen auszugleichen hat, mag in dem freundlichen Dorfe Krün Einkehr halten; das dortige Wirthshaus ist eines der Standquartiere der königlichen Dienerschaft und deshalb mit Vorräthen mehr versehen, als die sonstige Bedeutung des Ortes erheischen würde. Eine kurze Wegstrecke von diesem Orte entfernt, zweigt sich ein Pfad ab, der in die wildromantische Schlucht führt, welche den Namen Seinsklamm trägt. Diese Klamm wird in Bezug auf Großartigkeit der Verhältnisse zwar von vielen übertroffen, bietet aber in ihrer Art alle jene Momente, die einen so mächtigen Eindruck auf den Beschauer üben. Der Waldbach stürzt über gewaltige Felsenabstufungen herab und schießt ungestüm durch die Steinwände dahin, die sich rechts und links senkrecht erheben und die unbändigen Wassermassen mit unbeugsamer Gewalt festhalten, ob sie nun tobend und brausend gegen diese Schranken anstürmen oder ruhig dahingleiten. Hoch oben scheint sich der dichte Wald zu schließen, und nur ein schmaler Streifen des lachenden Himmels ist von unten sichtbar; außer dem zornigen Ringen der Fluthen ist Alles todt, düster und unheimlich; kaum daß an einigen Felsvorsprüngen etliche Gräser ein einsames Dasein fristen; es ist eine Nacktheit, die unserem Auge nichts bietet, als ungeheure, rohe Massen ohne bestimmte Form, die nur durch ihr wildes Aussehen imponiren. Es ist gerade so, als ob ein mächtiger Riß durch die lebenswarme Erde ginge, der einen Einblick in ein anderes Reich gestattet. Trotz der Einförmigkeit des Ganzen fühlt man sich doch von dem unheimlichen Anblicke angezogen, und es gewährt einen hohen Genuß, den Schauer der Scene auf sich wirken zu lassen.