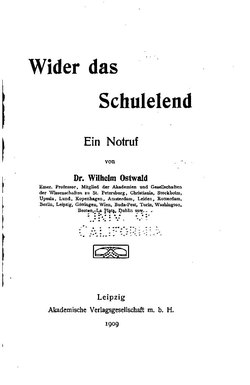

Wider das Schulelend

Ein Notruf

von

Dr. Wilhelm Ostwald

Emer. Professor, Mitglied der Akademien und Gesellschaften der Wissenschaften zu St. Petersburg, Christiania, Stockholm, Upsala, Lund, Kopenhagen, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Berlin, Leipzig, Göttingen, Wien, Buda-Pest, Turin, Washington, Boston, La Plata, Dublin usw.

Leipzig

Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H.

1909

Der nachstehende Vortrag wurde für die von mehr als zweitausend Teilnehmern besuchte Versammlung geschrieben, welche die Gesellschaft für deutsche Erziehung am 19. April 1909 zu Berlin im großen Saale der Philharmonie veranstaltet hatte. Die warme, zuweilen stürmische Aufnahme, welche sein Inhalt seitens der Versammelten fand, überzeugte mich, daß die zum Ausdruck gebrachten Gedanken in weiten Kreisen Anteil und Zustimmung haben. So hielt ich es für meine Pflicht, sie auch denen zugänglich zu machen, welche sich an jener Versammlung nicht beteiligen konnten, und insbesondere auch den Gegnern einen Wortlaut zur Verfügung zu stellen, der genau meine Ansichten ausdrückt, wenn er auch formal von dem seinerzeit in freier Rede gegebenen Vortrage ein wenig abweichen mag.

Großbothen, Mai 1909.

Fast zwei Jahrzehnte sind vergangen, seitdem Kaiser Wilhelm II. die erste Konferenz zusammenrufen ließ, welche über die Verbesserung unseres Schulwesens beraten sollte. Für viele war dies damals ein völlig unerwarteter Alarmschuß: war denn nicht unser Schulwesen das vollkommenste in der Welt, ja fast das einzige Ding, in welchem der Deutsche allen anderen Völkern gegenüber unbedingt den Vorzug beanspruchte? Was gab es denn daran überhaupt zu verbessern, und war es denn nicht viel weiser, diese ausgezeichnete Einrichtung ruhig bestehen zu lassen, statt sie durch unzeitgemäße Verbesserungsversuche von ihrer Höhe herabzustoßen? Und als die Männer zusammentraten, denen man damals die beste Kenntnis des Schulwesens und das beste Urteil über seinen Zweck und dessen Erfüllung zutraute, war dies denn auch der Grundton ihrer Äußerungen. Man gab zu, daß vielleicht hie und da eine gewisse Anpassung an die Forderungen der Zeit eintreten könne, im ganzen aber müsse unbedingt am „bewährten Alten“ festgehalten werden. Und so geschah es denn auch.

Versuchen wir heute aus einer immerhin bereits ziemlich erheblichen geschichtlichen Perspektive uns diese Vorgänge klar zu machen, so haben wir einerseits in der Initiative des Kaisers den Ausdruck für die noch lebendig nachwirkenden Erfahrungen, welche er selbst in seinen Gymnasiastenjahren gemacht hatte. Ihre Summe war, daß zwischen Schule und Leben eine so tiefe Kluft gähnt, daß der wirkliche und notwendige Zusammenhang zwischen beiden, der ja die zweifellose Vorraussetzung für eine Wirksamkeit der Schule überhaupt ist, nicht mehr besteht. Er muß also hergestellt werden, und dies muß der Inhalt der angestrebten Neugestaltung sein.

Und die Ursache des Mißlingens? Sie liegt in der Auswahl der Männer, an die man sich um Antwort gewendet hatte. Es sei ferne von mir, auch nur andeuten zu wollen, daß diese Männer irgendwie sich anders geäußert hätten, als es ihnen ihre Kenntnisse und ihre Überzeugungen diktiert haben. Sie konnten sich nicht anders äußern, denn sie wußten es nicht besser. Warum aber jene Schulmänner im vorliegenden Falle gerade die ungeeignetsten Menschen in ganz Deutschland waren, an die man sich wegen einer Verbesserung des Schulwesens wenden konnte, wird durch ein Erlebnis erläutert, das ich zu den erheblichsten Förderungen rechne, die ich seinerzeit als Austauschprofessor in den Vereinigten Staaten von Nordamerika erfahren habe.

Dort blüht bekanntlich der Athletensport nach englischem Vorbilde an allen Hochschulen, und insbesondere die jährlichen Fußballwettkämpfe zwischen den benachbarten Universitäten Yale und Harvard nehmen das nationale Interesse mindestens ebenso stark in Anspruch wie das Wettrudern zwischen Oxford und Cambridge im heimatlichen England. Derartige Wettkämpfe im Fußballspiel füllen den Spätherbst aus und absorbieren während einiger Zeit fast das gesamte öffentliche Interesse. Im Jahre meiner Anwesenheit nun stellte es sich heraus, daß bei diesen Herbstwettkämpfen zwischen den verschiedenen Universitäten und Colleges nicht weniger als neunzehn Mitspieler tot vom Platze fortgetragen worden waren; die zahllosen Verletzungen, welche langes Krankenlager und nicht selten lebenslängliches Siechtum zur Folge hatten, sind hierbei überhaupt nicht in Betracht gezogen worden. So unbedingt sonst der Amerikaner von der Vortrefflichkeit seiner heimischen Einrichtungen überzeugt ist: diese schauerliche Statistik erregte doch die öffentliche Meinung in sehr hohem Grade, und es entstand der Ruf nach Abhilfe.

Nun besteht drüben ein ganzer Stand von Leuten, die als Trainer, Schiedsrichter usw. berufsmäßig mit dem Fußballspiel verbunden sind und sich als die Träger der Tradition wie als die eigentlichen Sachverständigen in allen Fußballangelegenheiten ansehen; auch werden sie vom Publikum so angesehen. Diese Leute traten alsbald zusammen und beriefen einen Kongreß ein, zu welchem noch als Vertreter der Universitäten und Colleges deren Präsidenten eingeladen wurden. Der Präsident der Harvard-Universität, der greise Eliot, der als Führer der amerikanischen Universitätsentwicklung und als einer der urteilsfähigsten Männer der Union allgemein verehrt wird, lehnte in einem offenen Briefe, der von allen Zeitungen abgedruckt wurde, die Teilnahme an diesem Kongreß ab. Er motivierte diesen auffallenden Schritt mit der einleuchtenden Begründung, daß er den Männern, unter deren ausschließlicher Leitung das Fußballspiel in solchem Grade hatte entarten können, nicht die Eigenschaften zutraute, die erforderlich sind, um es zu der richtigen Beschaffenheit zurückzuführen.

Dies ist offenbar ein Gesichtspunkt von allgemeinster Anwendbarkeit, von dem wir bei der Führung unserer Angelegenheiten im gewöhnlichen Leben beständig ausgehen. Werden wir unter der Behandlung eines Arztes immer kränker, statt gesunder, so verlieren wir das Vertrauen zu ihm und wenden uns an einen anderen; verliert uns ein Rechtsanwalt unsere Prozesse, so suchen wir uns einen erfolgreicheren. Aber es wird uns nicht einfallen, gerade den Mann, der unser Vertrauen eingebüßt hat, darüber bestimmen zu lassen, wie wir unser neues Verhalten einrichten sollen. Denn wir wissen im voraus, daß er uns versichern wird, er habe alles menschenmögliche getan, und man könne sein Verfahren höchstens in unwesentlichen Nebenumständen verbessern.

Als es sich aber darum handelte, unser Schulwesen zu verbessern, nachdem seine Schäden uns am eigenen Fleisch und Blut immer schmerzlicher und schmerzlicher zum Bewußtsein gekommen waren, so wendete man sich doch wieder an dieselben Männer, welche die Schule soweit heruntergebracht haben und als die Vertreter des gegenwärtigen Verfahrens dessen natürliche Anwälte sind. Und ganz aufrichtige Anwälte, wie ich nochmals betone, denn sie übten es ja nicht, wenn sie nicht davon überzeugt wären, daß es das richtige ist. Da darf es uns denn auch nicht wundernehmen, wenn sie uns sagen, daß alles gerade so ist, wie es sein soll, und daß die Mißstände, die wir empfinden, entweder unvermeidliche Notwendigkeiten oder gar ganz besondere Vorzüge seien. Und bei der an sich ganz berechtigten Hochachtung, welche der gebildete Deutsche vor dem Sachverständigen hat, läßt er sich beruhigen. Wenigstens vorläufig. Aber die Tatsachen lassen sich nicht ebenso leicht beruhigen. Wenn auch die Schädigungen, die unsere Kinder durch das gegenwärtige Schulwesen erfahren, ihnen nur selten unmittelbar an das Leben selbst zu gehen pflegen, so erschüttert doch von Zeit zu Zeit ein Schülerselbstmord in unheimlicher Weise das öffentliche Gewissen und läßt die Schulfrage nicht zur Ruhe kommen.

So ist es auch mit jener kaiserlichen Anregung gegangen. Scheinbar war hernach wieder alles in Ordnung, indem die Schule mit geringen Änderungen ebenso weiter geführt wurde, wie sie bis dahin gegangen war. Aber dennoch war etwas Grundlegendes geschehen. Der Nimbus der unfehlbaren Vortrefflichkeit schützte nicht mehr unser Schulwesen gegen jede Kritik. Es war nicht mehr eine Verfehlung an sich, wenn man die Beschaffenheit der Schuleinrichtungen ebenso aufzufassen unternahm, wie man jede andere menschliche Einrichtung auffaßt: daß sie nämlich sicherlich und unter allen Umständen unvollkommen ist, und daher verbessert werden kann und muß. Allerdings wird die gegenteilige Ansicht noch gelegentlich von einflußreicher Seite aufrecht zu halten versucht, und es sind erst wenige Monate her, daß im Landtage eines der größeren deutschen Staaten unter dem Beifall der Majorität des Hauses der Spruch ausgerufen wurde: Mit der Schule darf nicht experimentiert werden! Ja, wie soll man denn wissen, wie man es besser macht, wenn man nicht experimentiert? Solange man sich in den Wissenschaften an das „bewährte Alte“ hielt, so lange wucherte der unfruchtbarste Scholastizismus. Erst die Einführung des Experiments hat der Wissenschaft das Lebensblut zugeführt, und der wichtigsten aller Wissenschaften, weil von ihrer richtigen Ausübung die Zukunft unserer ganzen Kultur abhängt, der Erziehungswissenschaft soll diese Belebung vorenthalten werden? Weil sie bisher vorenthalten worden ist, darum hat sich die Not unseres Schulwesens so weit gesteigert, daß heute durch alle Schichten des deutschen Vaterlandes der Ruf tönt: so darf es nicht weiter gehen! Darum sind auch wir heute zusammengekommen, um Zeugnis dafür abzulegen, daß wir für das Schulwesen des deutschen Volkes eine grundsätzlich andere Gestaltung verlangen, daß wir aus dem Scholastizismus heraus wollen, der ein geschworener Feind ist der beiden großen Sonnen des Erziehungswesens der Zukunft, die da heißen: Wissenschaft und Liebe. Wissenschaft von den Kindern und Liebe zu ihnen.

Es gibt zwei deutsche Unterrichtseinrichtungen, welche ihren Weg um die ganze Welt gemacht haben oder machen werden. Sie beziehen sich auf das erste Stadium der Erziehung und das letzte: es sind Kindergarten und Universität. Daß der erste von der Liebe zum Kinde getragen ist und die zweite von der Wissenschaft, ist offenbar und braucht nicht dargelegt zu werden. Daß aber Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft auch im Kindergarten ist, und daß gerade die Universitätseinrichtungen, auf denen ihre besondere und ausgezeichnete Wirkung beruht, auf einem gegenseitigen Verhältnis persönlichen Zutrauens und persönlicher Opferwilligkeit beruht, das man nicht anders nennen kann als Liebe, das wissen nur diejenigen, welche mit dem einen oder anderen näher vertraut sind. Den anderen möchte ich nur mit zwei Worten sagen, daß die Erfolge des Kindergartens durchaus auf der erstaunlichen Sicherheit beruhen, mit welcher Fröbel die Psychologie des Kindes erkannt hatte, und auf der systematischen Anwendung der erziehlichen Grundsätze, die sich aus dieser Erkenntnis ergaben. Das aber sind die Kennzeichen der Wissenschaft: nämlich Wissen des Vorhandenen, um das Werdende sachgemäß zu gestalten. So sehen wir denn auch, daß von dieser Stelle aus der Grundgedanke Fröbels begonnen hat, sein Licht in die Elementarschule zu senden und daß die Reformen in dieser, welche nicht zum wenigsten durch die aufopfernde Arbeit der Gesellschaft für deutsche Erziehung und ihrer Gesinnungsgenossen angeregt worden sind, genau an diesem Punkte einsetzen. Und hätten diese Männer, die hier wirklich die nächsten Sachverständigen sind, zu bestimmen, so bestände für die Elementarschule längst nicht mehr eine Schulfrage in dem Sinne, der uns heute zusammengeführt hat, nämlich in dem Sinne einer Schulklage und Schulanklage. Sie wäre nicht vollkommen, wie jedes menschliche Ding; aber sie wäre der möglichen Vollkommenheit sehr viel näher, denn man hätte zu ihrem Segen experimentiert und erfahrungsmäßig das Wirksame vom Zwecklosen scheiden können.

Und an der anderen Seite die Universitäten. Die glänzendste Seite ihrer Entwicklung sind zweifellos die Medizin und die Naturwissenschaften. In den Laboratorien der Chemiker und Physiker, der Botaniker und Zoologen und Physiologen und Pathologen Deutschlands sammeln sich die begabtesten Jünglinge der ganzen Welt, um bei uns das Beste zu lernen, was sie lernen können, um das zu gewinnen, was sie als unverlierbaren Schatz in das ganze spätere Leben hinausnehmen. Worin besteht das? Es besteht darin, daß sie hier zu Mitgliedern einer Familie aufgenommen werden, die unter der mehr brüderlichen als väterlichen Führung des Lehrers gemeinsame Ziele der reinen Wissenschaft anstreben. Wie im Kindergarten alle Liebe zum Kinde die gröbsten Mißgriffe in seiner Behandlung nicht verhindert hätte, wenn nicht die aufklärende Wissenschaft dazugetreten wäre, so würde im Unterrichtslaboratorium der größte Scharfsinn und die glänzendste Ausstattung keine Erfolge bewirken, wenn nicht von allen Beteiligten, in erster Linie vom Lehrer, die tägliche Arbeit als eine Herzensangelegenheit empfunden würde. Ich gebe gern zu: es sind Ideale, die ich schildere, und im einzelnen Falle bestehen mancherlei Abweichungen davon. Aber es sind bewußte Ideale, denen man sich nähern kann, und die Fälle sind glücklicherweise nicht selten, in denen eine sehr gute Annäherung erreicht wird.

Es wird vielleicht Verwunderung hervorrufen, daß ich Klagen und Anklagen in Aussicht gestellt habe, und nun damit beginne, daß ich lobe und rühme. Ich habe es getan, weil ich mich mit allen nach Schulreformen Strebenden einig weiß darin, daß wir nicht bloß negativ Tadel und Vorwurf ausdrücken wollen, sondern positive Arbeit in solchem Sinne leisten, daß wir uns klar darüber werden, wie das Schlechte besser zu machen ist. Und da haben wir eine untrügliche Führung an den Stücken, die sich als gut erweisen, denn wir brauchen das Fehlerhafte nur in ihrem Sinne umzugestalten, um unser Ziel zu erreichen. So entsteht die dringende Frage: wodurch ist es gekommen, daß gerade diese beiden äußersten Glieder unseres Erziehungswesens so gut geraten sind, und die anderen so schlecht?

Die Antwort auf diese Frage muß mit großer Vorsicht gesucht werden, denn nicht alles, worin die guten Teile von den schlechten verschieden sind, darf als Ursache ihres Besserseins unmittelbar in Anspruch genommen werden. Andererseits sind die beiden Gebiete so sehr verschieden, daß sie überhaupt nicht viel Ähnlichkeit haben. Dies macht es uns leichter, die gemeinsame Quelle ihrer guten Seiten zu entdecken.

Diese gemeinsame Quelle glaube ich in der Freiheit zu finden, mit welcher beide Gebiete sich selbst haben gestalten dürfen. Darüber, wie ein großer Naturforscher seine Schüler ausbildet, bestehen noch keine amtlichen Vorschriften. Nicht einmal die amtlicherseits so sehr geschätzte Gleichförmigkeit des Verfahrens findet statt; vielmehr habe ich schon vor vielen Jahren gelegentlich eines feierlichen Vortrages zum Schrecken eines anwesenden Ministerialdirektors feststellen dürfen, daß über Form und Inhalt der wissenschaftlichen Leistung, die als ausreichend zur Erteilung des Doktorgrades erachtet wird, ausschließlich der leitende Professor bestimmt. Formell haben allerdings noch einige Kollegen mitzureden; da sie aber bezüglich ihrer Schüler die gleiche Selbständigkeit für sich in Anspruch nehmen, überlassen sie sich gegenseitig das Recht, in ihren eigenen Angelegenheiten autonom zu entscheiden. Die Folge ist nicht etwa, daß der deutsche Doktor wertlos geworden wäre, sondern sie ist, daß man sich z. B. in Amerika darüber beklagt, der deutsche Doktorgrad werde von den meisten leitenden Behörden als eine Notwendigkeit für die Bekleidung höherer Lehrstellen angesehen.

Und betrachten wir das Verfahren, das sich nun schließlich bei den verschiedenen Meistern der Wissenschaft herausgebildet hat, so finden wir es merkwürdig übereinstimmend. Beispielsweise macht es nicht die geringste Schwierigkeit, daß ein Physiker den einen Teil seiner Ausbildung auf der einen und den anderen auf irgendeiner zweiten Universität durchführt. Sogar die Einteilung des Stoffes und der verschiedenen Bildungsmittel ist an den verschiedenen Universitäten ohne jede amtliche Regelung praktisch die gleiche.

Dies ist die Folge davon, daß die Methoden, welche von pädagogisch besonders hochbegabten Meistern ausgebildet worden sind, sich vermöge ihrer eigenen Vortrefflichkeit selbsttätig verbreitet haben. Sie sind freiwillig von den anderen Professoren eingeführt worden, weil sie sich im freien Wettbewerbe als die zweckmäßigsten bewährt haben. Da haben wir das Experimentieren mit der Schule in seiner freiesten und uneingeschränktesten Form. Ich bin gern bereit, zuzugeben, daß vielleicht in früheren Zeiten, wo sich diese Formen noch nicht ausgebildet hatten, mancher künftige Physiker eine Schulung erhalten hat, die schlechter gewesen ist als die eines anderen Professors. Aber wäre etwa die damals als die beste angesehene Form allen Professoren vorgeschrieben worden, so wäre ganz zweifellos in Summe viel schlechter unterrichtet worden, als tatsächlich geschehen ist. Denn der Weg zur freien Verbesserung durch das ungestörte Experiment wäre abgeschnitten gewesen, und es wäre nicht das Bessere der Feind des Guten gewesen, sondern umgekehrt das Gute der Feind des Besseren.

Und das ist ein Umstand, der uns immer wieder entgegentreten wird. Weil das deutsche Schulwesen einige gute Seiten hat, oder vielmehr gehabt hat, ist es so schwer, es besser zu machen, denn man weist immer auf diese hin und will das „bewährte Alte“ nicht aufgeben. Allerdings wäre es frevelhaft, es ins Blaue aufzugeben, nur um es einmal anders zu machen. Aber da jeder von uns weiß, daß Stillstand Rückschritt ist, so erkennen wir, auch ohne durch bestimmte vorhandene Mißstände darauf geführt zu werden, daß unter allen Umständen der Fortschritt organisiert werden muß. Und dies kann gar nicht anders gemacht werden, als indem wir mit an dem Problem der Erziehung systematisch experimentieren. Keine Fabrik, kein Betrieb irgendwelcher Art bleibt lebensfähig, wenn seine Leiter nicht unaufhörlich sich fragen: wo kann ich verbessern? und dem wichtigsten Betrieb, der Erziehung der künftigen Menschheit, soll diese Lebensluft entzogen werden? Dagegen zu protestieren, sind wir hier.

Wenden wir nun von dieser Spitze des deutschen Erziehungswesens den Blick auf seine breite Basis, den Kindergarten, so finden wir dieselbe glückliche Freiheit. Die Grundgedanken, welche Fröbel unter sorgfältiger Bezugnahme auf die Psyche des Kindes und deren Entwicklung eingeführt hat, werden in mannigfaltigster Weise je nach persönlicher Begabung und Neigung variiert, und die Lehrerin muß als die beste angesehen werden, die diesen Rahmen mit möglichst eigenem Inhalte zu erfüllen weiß. Aber auch hier hat sich auf dem Wege der natürlichen Auslese ein sehr übereinstimmendes Verfahren ausgebildet, welches eben die gegenwärtige Summe erziehlicher Erkenntnis auf erfahrungsmäßiger Grundlage darstellt, die durch die gemeinsame Arbeit der Begabtesten zusammengebracht worden ist. Auch hier darf man das Erreichte nicht für den Höchstpunkt halten, der überhaupt denkbar ist; vielmehr wird jede original begabte Lehrerin stets an die Möglichkeit eines weiteren Fortschrittes denken, und falls ihr eine solche in den Sinn kommt, sie an ihren Zöglingen versuchen. Ich glaube nicht, daß diese einen Nachteil erfahren werden, selbst wenn ein derartiger Versuch sich hernach als unzweckmäßig erweist. Unter allen Umständen ist die Aufklärung des Problems durch eine solche Erfahrung für alle übrigen Kinder ein Gewinn, und nach meinen anderweitigen Erlebnissen ist eine Klasse, mit der experimentiert wird, viel frischer und angeregter als eine, die nie die engen Kreise vorgeschriebener Methoden verlassen durfte.

Somit erkennen wir das Lebenselement der Freiheit als die Voraussetzung der guten Entwicklung in diesen beiden so sehr verschiedenen Erziehungseinrichtungen. Ein anderes gemeinsames Element ist die Unmittelbarkeit in der Beziehung zwischen Mittel und Zweck. Daß das Kind im Kindergarten ist, um seine Sinne und Glieder brauchen zu lernen, wird als so selbstverständlich angesehen, daß nur die eine Frage besteht, wie man dies zweifellose Ziel am sichersten und besten erreicht, und daß der Schüler des wissenschaftlichen Laboratoriums dort ist, um das Verfahren der wissenschaftlichen Arbeit zu lernen, ist ebenso klar und zweifellos, und wiederum handelt es sich nur um die Frage, auf welchem Wege er dies Ziel am sichersten erreicht. Und wie diese Frage durch den freien Versuch erreicht wird, haben wir ja bereits gesehen.

Und noch eine dritte Ähnlichkeit[WS 1] ist vorhanden, die ich um keinen Preis vergessen möchte hervorzuheben. Wenn die Sonne der Lebensfreude aus all den kleinen Augen strahlt, wenn die Kinder es nicht erwarten können, morgens in den Kindergarten zu gehen, und wenn sie ihn ungern verlassen, weil es wieder so hübsch gewesen war, dann wissen wir, daß die Lehrerin erfolgreich arbeitet, welches auch ihre Methode sein mag. Und in gleicher Weise erkennen wir, daß das, was den großen Lehrer in der Wissenschaft ausmacht, seine Fähigkeit ist, die Schüler mit Begeisterung für seine Arbeit zu erfüllen, so daß sie gern und freudig ihre besten Kräfte in deren Dienst stellen und daher tatsächlich mehr leisten, als sie selbst für möglich gehalten hätten.

Die Tatsache, daß derartiges möglich ist, und daß es überall vorhanden ist, wo die besten Lehrerfolge erzielt werden, kann in ihrer Bedeutung gar nicht überschätzt werden. Denn sie beweist, daß wirklich das Lernen eine Freude ist, und daß es am erfolgreichsten ist, wenn das freudige Moment darin am stärksten zur Geltung kommt. Das normale Kind ist ebenso wie der normale Jüngling mit überschüssiger Energie erfüllt und wünscht gar nichts Besseres, als diese Energie zu betätigen. Beide folgen also mit Freuden einer Führung, die ihnen diese Betätigung in willensgemäßer Weise ermöglicht. Das Geheimnis der Erziehung besteht also in einer solchen Beeinflussung des Willens, daß der Zögling sich dazu drängt, das zu tun, was der Lehrer ihn zu tun veranlassen will. Es ist hier nicht der Ort, auf alle die Mittel einzugehen, welche einem Lehrer hierbei zu Gebote stehen; sie sind mannigfaltig, und in ihnen bringt sich seine persönliche Beschaffenheit zur Geltung. Aber das sieht man auf den ersten Blick, daß sie um so erfolgreicher sein müssen, je mehr es dem Schüler erscheint, als führe er nur seinen eigenen Willen aus. Um das Kind zu leiten, muß man diesen Vorgang im Unbewußten halten; den Erwachsenen leitet man am sichersten dadurch, daß man ihn von der Richtigkeit des Weges sachlich überzeugt. Sind aber Lehrer und Schüler im Willen einig, so ist das erzielte Ergebnis das denkbar größte, denn es wird gar kein Anteil der vorhandenen, stets begrenzten Energie auf die Überwindimg von Willenswiderständen vergeudet.

Es ist also nicht nur eine Frage der allgemeinen Menschenliebe, daß man dem Kinde oder dem Studenten seine Arbeit so erfreulich wie möglich gestaltet, sondern ebenso eine technische oder praktische Frage. Ebenso wie man weiß, daß dann die Maschine am vorteilhaftesten arbeitet, wenn sie ihre Bewegungen möglichst glatt und ohne Reibung oder Stöße ausführt, so sollte man wissen, daß derjenige Unterricht den größten Erfolg haben muß, an dem Lehrer und Schüler beide gern teilnehmen.

Es ist in der letzten Zeit viel von der „educatio strenua“ geredet worden, und man hat das vielfache Ungemach, daß unsere verkehrten Unterrichtsmethoden den Schülern zufügen, dadurch zu rechtfertigen gesucht, daß das den Jungen gesund sei, wenn man sie hart anfaßt. Diese gedankenlose Behauptung ist ebensoviel wert, wie die leitende Idee der Bauernmedizin, daß eine Arznei um so gesunder sei, je scheußlicher sie schmeckt. Ein frisches junges Menschenwesen ist ja bereit, sich selbst so stramm wie möglich zu nehmen, und man muß nur sehen, welche Anstrengungen sich unsere Jungen und Mädchen ohne Zögern auferlegen, wenn es sich um Dinge handelt, wo sie mit ganzer Seele dabei sind. Das geht bis hoch in die erwachsenen Jahre hinauf. In dieser Selbsterziehung zur äußersten Selbstbeanspruchung sehe ich den wesentlichsten Wert aller Sportleistungen und bin gern bereit, allerlei Lächerlichkeiten hierbei zu verzeihen, wenn nur der Betreffende für eine Sache, die ihn freut, seine Haut und Glieder hergibt. Also wir sind ganz einverstanden, daß unseren Kindern stramme Leistungen, natürlich innerhalb der Leistungsfähigkeit ihrer Jahre und sonstigen Beschaffenheit, zugemutet werden. Aber es soll sie freuen! Das ist die Bedingung, auf die nicht verzichtet werden darf, denn nur unter dieser Voraussetzung bringt die Anstrengung die erwünschte Frucht, daß sie nämlich den jungen Organismus stärkt und zur Überwindung noch größerer Beanspruchungen bereit macht. Erzwungene Anstrengung hat solche Erfolge nicht, und widerwillig ertragene Beanspruchung stärkt den Organismus nicht, sondern schwächt, ja zerbricht ihn.

So kommen wir wieder auf den gleichen energetischen Gesichtspunkt zurück. Es ist nicht schwer, zu zeigen, daß sich die gesamte Richtung der gesamten menschlichen Kultur in die Formel zusammenfassen läßt, daß sie die Umwandlung der rohen oder natürlichen Energien in menschliche Nutzenergie mit dem höchsten Güteverhältnis anstrebt. Auch der Lehrer hat sich dieser Kulturaufgabe bewußt zu werden und seine Arbeit an der Seele des werdenden Menschen mit dem höchsten Güteverhältnis auszuführen. Jeder äußere Zwang vermindert dieses Güteverhältnis notwendig und unvermeidlich, denn er verbraucht Energie seitens des Zwingenden und seitens des Gezwungenen; sind beide dagegen einig über ihre gemeinsame Arbeit, so wird umgekehrt die höchste Leistung erzielt, die überhaupt möglich ist.

Damit befinden wir uns bereits inmitten unserer heutigen Aufgabe. Indem wir uns bemüht haben, festzustellen, was noch an unserem Erziehungswesen gut ist, und warum es gut ist, haben wir den Maßstab gewonnen, um auch alles übrige daraufhin zu prüfen, ob es gut ist. Und was uns bereits die unvertiefte Beobachtimg sagt, wenn wir mit Kummer im Herzen unsere Kinder an ihren Schulaufgaben sitzen sahen, die sie müde und unlustig erledigten, der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb, wenn wir feststellen mußten, daß sie im Laufe der Schulzeit immer lebensunkräftiger imd lebensverdrossener wurden, statt sich zu frischen, frohen, starken Menschen zu gestalten, dafür finden wir nun auch das zusammenfassende Wort. Die Schule, insbesondere die mittlere[WS 2] Schule, geht nicht so mit den Energien unserer Kinder um, daß diese sich steigern, wie es ihrem Alter entspricht, sondern so, daß sie frühzeitig erschöpft werden. Und wir sehen, daß unsere Schule an Haupt und Gliedern krankt, an der Methode der Erziehung, und an ihrem Inhalte.

Was ist die Aufgabe aller Erziehung und somit auch Aufgabe der Schule? Ich finde keine bessere Antwort, als die folgende. Wir erziehen unsere Kinder dazu, daß sie unsere Kultur nicht nur übernehmen, sondern sie auch zu weiterer Höhe steigern können. So wird eine jede Zeit ihren Nachwuchs zu ihrer Kultur erziehen. Ein Volk, das sich noch auf der kriegerischen Entwicklungsstufe befindet, wird seine Knaben solchen Einflüssen aussetzen, daß die kriegerischen Eigenschaften eine möglichst günstige Entwicklung erfahren, während alle Eigenschaften, die einer solchen Entwicklung Hindernisse bereiten würden, verdrängt, ja bestraft werden. Ein Volk dagegen, dessen Existenz in erster Linie auf geistigen Leistungen beruht, wird der geistigen Ausbildung einen entsprechend hohen Wert zuschreiben und seine Kinder in solcher Richtung erziehen. Hieraus geht zunächst hervor, daß es materiell sehr verschiedene Erziehungsziele gibt, und daß es sich unter gegebenen Bedingungen darum handelt, sich über diese Ziele klar zu werden, um sie dann mit den vorhandenen Mitteln in dem Nachwuchs zu verwirklichen. Jedesmal aber werden die Eltern aus ihren Kindern das zu machen suchen, was sie selbst am liebsten sein möchten, und die Erziehung wird um so erfolgreicher arbeiten, je genauer sie den Idealen ihrer Zeit und ihres Volkes entspricht und sie verwirklicht. Unheil und Zwiespalt aber entstehen, wo keine Übereinstimmung besteht zwischen den tatsächlichen Idealen des Volkes und den Erziehungsidealen seiner Schule. Das ist leider der Zustand, den wir gegenwärtig an unserer Schule zu beklagen haben. Die Ideale, welche eine längst untergegangene Menschenklasse angestellt habt, nämlich die internationalen Humanisten des sechzehnten Jahrhunderts, welche damals nur ein kurzes Scheinleben führen konnten, sind inzwischen in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts wieder künstlich für Schulzwecke galvanisiert worden und werden gegenwärtig als die Ideale der verbreitetsten und einflußreichsten mittleren Schulgattung, nämlich des humanistischen Gymnasiums, aufrecht erhalten, obwohl sie nirgend ein wirkliches Leben führen.

Wir sind alle bereit, Ideale als maßgebende Lebenswerte anzuerkennen. Wir sind mit anderen Worten alle überzeugt, daß wir uns Ziele unserer Entwicklung setzen, die wir gegenwärtig sicher noch nicht erreicht haben, die wir vielleicht nie erreichen werden, denen wir uns aber annähern können. Das humanistische Ideal beruht nun auf der Ansicht, daß die Griechen und die Römer den Höhepunkt der Menschheit darstellen, so daß wir uns so tief wie möglich in den Geist des Altertums uns zu versenken bemühen müßten, um im Sinne dieses Geistes unser eigenes Leben zu führen.

Ich glaube, man braucht dieses Ideal nur einmal mit klaren Worten auszusprechen, um sich von seiner vollendeten Sinnlosigkeit zu überzeugen. Einmal wissen wir aus der Geschichte nur zu genau, welch eine Unsumme von Lüge, Hinterlist, Grausamkeit und Gemeinheit das Leben jener beiden Völker erfüllt hat. Wir wissen aber auch, daß es heute keinen Menschen gibt, der sich ernsthaft bemüht, sein Leben im Sinne der Griechen oder Römer zu gestalten. Sehen wir uns doch diejenigen Volksgenossen an, welche am meisten von den Griechen und Römern des Altertums wissen, oder doch zu wissen behaupten, nämlich die Professoren und Oberlehrer der klassischen Philologie. Ich will gewiß niemandem persönlich zu nahe treten, aber ich kann beim besten Willen in diesem Teil der deutschen Bevölkerung nicht den Höhepunkt unseres Volkes, weder in körperlicher noch in geistiger Beziehung erkennen. Sie sind gewiß nicht schuld daran, denn sie haben nach allen Kräften sich bemüht, aus sich selbst so viel zu gestalten, als es ihre Anlagen und ihr Ideal gestatteten. Es liegt ausschließlich und nur an ihrem Ideal selbst, das sich eben hierdurch als völlig unbrauchbar erwiesen hat.

Warum dies der Fall ist, lehrt uns ein Blick in die Kulturgeschichte. Aus dieser können und müssen wir entnehmen, daß die Menschheit beständig fortschreitet. Dies mag zu verschiedenen Zeiten in bestimmtem Sinne langsamer und schneller geschehen; wir beobachten sogar, daß zuweilen eine bereits in einem bestimmten Gebiet erreichte Kulturhöhe zeitweilig abnimmt, weil die Menschheit sich anderen, dringenderen Aufgaben so intensiv hingibt, daß sie die früheren vernachlässigt. Aber die zusammenfassende Erfahrung läßt zweifellos erkennen, daß die Gesamtheit der Bewegung ein Fortschritt ist.

Daraus geht nun mit Notwendigkeit der allgemeine Satz hervor, daß vergangene Zustände niemals als Ideale dienen können. Allerdings sind solche Ideale sicherlich unerreichbar, da niemals ein vergangener Zustand wiederkehren kann. Aber wir entfernen uns eben wegen der Kulturentwicklung immer weiter von ihnen, statt uns ihnen zu nähern; durch diesen unvermeidlichen Umstand widersprechen sie also dem Begriff des Ideals selbst. Endlich aber sind vergangene Zustände in Summa gewiß dümmer und schlechter gewesen, als die gegenwärtigen sind, so mangelhaft diese auch noch sein mögen; somit muß die Aufstellung eines Vergangenheitsideals unter allen Umständen zu Rückschritten führen und kann keine Fortschritte bedingen. Alle diese Eigenschaften finden wir an dem humanistischen Ideal wieder, und deshalb muß dieses Irrlicht sobald wie möglich aus unserem Erziehungswesen herausgetan werden, um wirklich lebenden und lebenspendenden Idealen Platz zu machen.

Und diese wirklichen Ideale sind in unserer Zeit zu suchen. „Dann versinken wir in flachem Materialismus“ rufen hier die Gegner, und sie haben sich sogar diesen Ungedanken durch eine sonst sehr wackere österreichische Dichterin in Verse bringen lassen. Wir treffen hier auf eine der schlimmsten Sünden des humanistischen Ideals und müssen sie schonungslos aufdecken. Entsprechend der niedrigen, auf Sklaverei beruhenden Kultur der Griechen und Römer bestand bei diesen Völkern eine Verachtung der Arbeit, die jener Kulturstufe allerdings angemessen war, aber im schreienden Gegensatz zu der unserer Zeit steht. Insbesondere wurde die technische und Handarbeit verachtet. Die Humanisten des sechzehnten Jahrhunderts haben diesen Gedanken übernommen und zogen es meist vor, als Schmarotzer der Reichen und Vornehmen durch die Länder zu ziehen, als sich bestimmter Arbeit zu widmen. So ist denn auch in unsere humanistischen Lehranstalten der gleiche kulturwidrige Gedanke übergegangen, und ihre Schüler werden in der Ansicht erzogen, daß nur die Beschäftigung mit den Überresten der alten Völker edel, alle andere, insbesondere alle technische Beschäftigung dagegen roh und banausisch sei. Das gleiche Vorurteil hat sich dann auf die gleichfalls mit alten Resten handelnden Juristen übertragen, und ich brauche nur auf die tiefe Kluft hinzuweisen, welche diese Vorurteile mitten durch unser Volksleben gerissen haben, um ihre Vertilgung als eine der wichtigsten Kulturtaten der Nation erkennen zu lassen. Dadurch, daß das humanistische Ideal gerade diejenigen Menschen am stärksten beeinflußt und dem tätigen Leben unseres Volkes abwendet, welche später eingreifenden, ja maßgebenden Einfluß auf die Gestaltung unserer Schicksale in Recht, Verwaltung und Politik haben; sind jene unzähligen Schwierigkeiten, Widersprüche und Mißgriffe entstanden, unter denen die gesunde Entwicklung unseres Volkes leidet. Ich will auf diese Dinge nicht weiter eingehen, da sie hernach von anderer Seite beleuchtet werden; es handelt sich ja zunächst nur darum, den Anspruch des humanistischen Bildungsideals auf die Gestaltung unseres Erziehungswesens in seinen Grundlinien zu kennzeichnen.

Denn als wirkliche ldeale kann man nur solche anerkennen, welche praktische Bedeutung haben. Die Vertreter des Humanismus gehen so weit, daß sie die tatsächliche Unnützlichkeit der humanistischen Studien als einen Beweis für deren idealen Charakter hervorheben. Das ist der Standpunkt einer auf Sklaverei begründeten Kultur, nicht aber der einer auf dem Adel der Arbeit beruhenden. Ich aber kenne kein anderes mögliches Ideal, als das der Arbeit im Dienste der Mitmenschen, des Volkes, der Menschheit. Um diesen aber Dienste leisten zu können, muß man zu arbeiten verstehen. Je praktischer diese Arbeit ist, d. h. je stärker sie den Zustand der Menschen im Sinne einer Erleichterung oder Steigerung ihrer Lebensverhältnisse beeinflußt, um so höher steht sie. Erleichtert und erhöht etwa das humanistische Gymnasium die Lebensverhältnisse irgendeines Teiles der Menschheit? Ich kann nichts derartiges erkennen, wohl aber erkenne ich ungemessene Bedrückung und Belastung unserer Jugend ohne Schaffung irgendwelcher positiver geistiger oder materieller Werte.

Wir müssen unbedingt und mit aller Entschiedenheit feststellen und festhalten, daß die Schule für unsere gegenwärtige Kultur da ist, und nicht für irgendeine vergangene. Die Bedürfnisse und Nöte unseres Volkes sind ausschließlich und ganz allein maßgebend für die Gestaltung des Inhaltes und der Form des Unterrichtes, und in dem Maße, wie sich diese Bedürfnisse wandeln, hat die Schule aufmerksamen Auges ihnen zu folgen. Welch ein leeres und unsinniges Unterfangen ist es doch, die unwiderstehliche Gewalt der heutigen Kultur durch ein schwächliches Zurückziehen auf Längstvergangenes bremsen, ja nur beeinflussen zu wollen! Wer von sich selbst hoch genug denkt, um sich die Aufgabe zu stellen, sein Volk und seine Zeit zu veredeln, der kann dies nur tun, indem er die großen Gewalten der Zeit mit tieferem und tieferem Inhalt versieht, nicht indem er vor ihnen die Augen verschließt und sich in die Traumwelt einer mehr phantasierten als geschichtlich erwiesenen längstvergangenen Zeit zurückzieht. Quietisten und Pessimisten sind das Ergebnis solcher naturwidriger Beeinflussung, Quietisten und Pessimisten werden von unseren höheren Schulen hervorgebracht. Wir aber wollen aus unseren Kindern kraftvolle Menschen machen, die frei und kühn der Zeit ins Auge schauen und sich fähig fühlen, in ihr und mit ihr zu ringen!

Damit haben wir nun einen Maßstab gewonnen, um die vorhandenen Unterrichtseinrichtungen zu prüfen, sowie einen Wegweiser, nach welcher Richtung sie zu ändern und zu verbessern sind. Wir untersuchen jede Einrichtung darauf, wieweit sie den Schüler dazu befähigt, seinem künftigen Kulturkreise ein wirksames Mitglied zu werden. Dies ist gleichzeitig das sicherste Mittel, ihn glücklich zu machen, denn glücklich ist jeder, der sich nach eigenem Willen erfolgreich betätigen kann.

Hieraus geht zunächst hervor, daß der elementare Unterricht notwendig an den persönlichen Kulturkreis des Kindes anknüpfen muß. Das Landkind muß einen anderen Anfangsunterricht erhalten als das Stadtkind, denn beide bringen ganz verschiedene Voraussetzungen und ganz verschiedenes Anschauung- und Begriffsmaterial in die Schule mit. An das Vorhandene aber muß der Lehrer anknüpfen, wenn er seinen Zöglingen lebendiges Wissen und Verstehen vermitteln will. Niemals darf das Schulwissen als etwas erscheinen, was von dem Wissen des täglichen Lebens irgendwie, außer in seiner Ordnung und Wirksamkeit, verschieden ist. Die Bestrebungen der Elementarlehrer, zunächst ohne Schreiben und Lesen allein aus den Anschauungen Begriffe zu bilden, und erst dann, wenn ein bestimmter Vorrat von solchen sicher und regelmäßig gehandhabt wird, an die Zuordnung von Schriftzeichen zu geben, muß von unserem Standpunkte aus lebhaft unterstützt werden. Was wir hier brauchen, ist vor allen Dingen eine größere Freiheit des einzelnen Lehrers für die Entwicklung seiner persönlichen Methoden, d. h. Experimentierfreiheit zum Zwecke der möglichst schnellen und ausgiebigen Entwicklung der allgemeinen Methode. Man soll nicht erwidern, daß junge Lehrer doch unmöglich die Kenntnis und Erfahrung haben können, welche zu einer gründlichen Verbesserung des Unterrichtes erforderlich sind. Die Geschichte der Wissenschaft und der Technik lehrt uns, daß die ganz großen Fortschritte fast ohne Ausnahme von jungen Männern unter fünfundzwanzig Jahren bewirkt worden sind.[VL 1] Reicht hier in den Gebieten höchster menschlicher Leistungen dieses Alter aus, um selbständiges Gestalten zu ermöglichen, so wird es auch im Gebiete des Schulwesens ausreichen, und die geringen Fortschritte in diesem rühren vielleicht in erster Linie daher, daß junge Lehrer keine Gelegenheit finden, ihre schöpferischen Kräfte zu betätigen.

Ich berühre hier einen der schwersten Nachteile des deutschen Schulwesens, die Unterdrückung der Persönlichkeit. Die Unterdrückung der Persönlichkeit des Schülers wird uns noch mehrfach beschäftigen; hier ist von der beim Lehrer die Rede. Fasse ich die ganze Summe meiner pädagogischen Erfahrungen an mir selbst und an anderen Lehrern, die ich kennen gelernt habe, zusammen, so sind stets die besten Erfolge dann erzielt worden, wenn man dem Lehrer weitgehend freigestellt hat, wie er seine Arbeit ausführen will. Man darf sogar mit Sicherheit behaupten, daß eine objektiv schlechtere Methode in den Händen ihres Erfinders oder Vertreters bessere Resultate geben wird, als eine an sich bessere, die aber nicht zur Persönlichkeit des Lehrers paßt. Man sehe doch auf einem Bauplatz, in einer Schmiede, oder sonst an einer Stelle, wo verschiedene Menschen Arbeit leisten, zu, wie ein jeder von ihnen sein Werkzeug anders anfaßt und handhabt. Wollte man sie zwangsweise zu gleichförmigem Verfahren bringen, so würden sie weniger und schlechtere Arbeit machen. Jeder Mensch ist verschieden von den anderen in gewissen Beziehungen, und macht daher dasselbe auf etwas verschiedene Weise; liegt die Aufgabe vor, daß ein jeder sein Bestes leistet, so muß man ihm auch hinreichenden Raum lassen, es auf seine Weise zu machen. Auch hier bedeutet ein jeder Zwang nur Energieverlust, also einen kulturellen Nachteil.

Die größte Belastung der Elementarschule bei ihrer rationalen Entwicklung ist gegenwärtig, und dies muß rückhaltlos ausgesprochen werden, der Religionsunterricht. Dieser sitzt bei seiner gegenwärtigen Gestaltung wie ein Fremdkörper zwischen den anderen Gegenständen, bringt den Lehrer in Konflikte des Verstandes und des Gewissens und stört durch seine ganz abweichende Beschaffenheit die regelmäßige Entwicklung des kindlichen Geistes. Ich will die Frage, ob und in welcher Form das Kind Religionsunterricht erhalten soll, hier nicht erörtern; was ich aber mit allem Nachdruck betonen möchte, ist, daß der spezifische Religionsunterricht von dem Unterricht der Elementarschule völlig getrennt werden muß. Daß eine solche Trennung durchaus kein Hindernis für eine sehr intensive Entfaltung religiösen Lebens in den betreffenden Gemeinschaften ist, habe ich durchaus überzeugend in den Neuenglandstaaten in Nordamerika beobachten können. In den Vereinigten Staaten ist überall die staatliche Schule vollkommen neutral bezüglich der Religion und es wird den verschiedenen Konfessionen überlassen, ihrerseits für entsprechenden Jugendunterricht zu sorgen. Dabei habe ich nirgend in der Welt eine so starke Einwirkung religiöser, ja kirchlicher Verhältnisse und Beziehungen auf das tägliche Leben gesehen, wie dort, z. B. in Boston. Umgekehrt muß ich behaupten, daß die vielbeklagte innere Entfremdung des deutschen Volkes gegenüber der christlichen Religion zu einem sehr erheblichen Teile daher rührt, daß von der Schule her das Gefühl einer dumpfen, unverständlichen Belastung sich untrennbar mit dem Begriff der Religion verbunden hat. Entfremdung von dieser bedeutet gegenwärtig also Befreiung von jener Belastung. Erst wenn Gefühle der Beglückung stark und regelmäßig sich mit dem Begriffe der Religion im Bewußtsein des Heranwachsenden verbinden, erst dann wird dieser seinerseits das Bedürfnis empfinden, sich diese Quelle inneren Glückes zu erhalten. Der andere, im Mittelalter üblich gewesene Weg, durch Drohungen und Erregung von Schreckgefühlen den Einzelnen im Kreise der Kirche festzuhalten, ist heute nicht mehr gangbar, nachdem die soziale Gewalt dieses Kreises zum größten Teile verschwunden ist. Wird dagegen der Religionsunterricht der Gemeinde anvertraut, so arbeitet er in gleicher Richtung wie das Elternhaus, das sich ihr angeschlossen hat, und es sind die Bedingungen besten Erfolges gesichert.

Wenden wir uns den Schulen zu, die zwischen der Elementarschule und der Universität stehen, und die wir insgesamt Mittelschulen nennen wollen, so fällt uns zunächst ein sehr bemerkenswerter Umstand auf. Für die Reform der Volksschule treten vor allen Dingen ihre Lehrer ein; sie sind es, welche ein der Natur der Kinder entsprechendes Verfahren verlangen, und welche an die Stelle des papierenen Wissens ein lebendiges Hineinwachsen ihrer Zöglinge in den gesamten Kulturkreis unserer Zeit anstreben. Die Hindernisse, welche sie hierbei erfahren, rühren in erster Linie von ihren unmittelbaren Vorgesetzten her, die den bereits gekennzeichneten Abscheu vor dem Experimentieren haben. Diese Männer sind nämlich solche, welche ganz und gar unter dem Einflusse des humanistischen Anschauungskreises ausgebildet worden sind. Aus dem gleichen Kreise stammen in der starken Mehrzahl die Lehrer und insbesondere die Direktoren der mittleren Lehranstalten. In diesen Kreisen besteht im Gegensatz zu den Elementarlehrern die Überzeugung, daß die Schule sehr gut ist, wie sie ist, und daß an ihr nur wenig zu ändern und zu bessern wäre. Hier erkennen wir wieder an einem schlagenden Beispiele die kulturwidrige Wirkung der humanistischen Erziehung; sie steht im bestimmtesten und unzweideutigsten Gegensatze zu dem Grundgedanken der heutigen Theorie und Praxis, zum Entwicklungsgedanken. Schauen wir noch höher hinauf, in die Ministerien, so finden wir wieder viel mehr Bereitwilligkeit, den Forderungen der Zeit entgegenzukommen. Die Verwirklichung solcher Gedanken, selbst wenn sie sich in amtlichen Erlassen finden, wird aber so gut wie vollständig aufgehoben durch jene unbewegliche Zwischenschicht der humanistischen Oberlehrer und Direktoren, welche die Erhaltung des Vorhandenen als ihre allererste Aufgabe ansehen. Hier sind also die größten Widerstände zu überwinden und von hier aus werden, das müssen wir klar ins Auge fassen, die heftigsten Angriffe gegen unsere Bestrebungen erfolgen.

Und doch wird ein jeder unter uns, der oder die Kinder in der Mittelschule gehabt hat oder noch hat, mit mir sagen, daß die schwersten Schädigungen, geistige wie körperliche, an unseren Lieblingen, an den Trägern der Zukunft Deutschlands, in der Mittelschule geschehen. Hier ist es, wo unsere blühenden, rotwangigen Kinder welk und blaß werden, wo ihre sprühende Lebenslust sich in bleiche Teilnahmlosigkeit verwandelt, wo ungezählte glückliche Begabungen durch den Zwang unangemessener und widerwärtiger Beschäftigung gebrochen und dem geistigen Kapital des Volkes entzogen werden. Ich habe die Lebensschicksale einer großen Anzahl solcher Männer durchgesehen, aus denen hernach die geistigen Führer der Menschheit geworden sind. So gut wie alle haben sich in einem mehr oder weniger heftigen Konflikt mit der humanistischen Mittelschule befunden, die sie entweder vorzeitig verlassen haben, oder von der sie als durchaus minderwertig gebrandmarkt worden sind[VL 2]. Gebrandmarkt ist hierdurch natürlich nichts als das System, welches zu so unglaublichen Ergebnissen führt, dazu, daß man fast mit mathematischer Sicherheit sagen kann: aus einem Schulmusterknaben wird hernach sicherlich nichts Besonderes.

Fragen wir, ob die vorhin angestellten Überlegungen uns grundsätzliche Auskunft über diesen großen Mißerfolg geben können, so ist die Antwort hierauf bejahend. Inhalt und Methode des Unterrichtes in den Mittelschulen entsprechen beide nicht den Kulturforderungen der Gegenwart, sie entsprechen weder dem Stande unseres Wissens noch dem Inhalte unseres Lebens.

Werfen wir einen Blick auf den Stundenplan irgendeiner dieser Mittelschulen, heiße sie nun Gymnasium, Realgymnasium oder Oberrealschule und rechnen die Unterrichtsfächer nach Stunden zusammen, so finden wir, daß ohne Ausnahme die reichliche Hälfte der ganzen Zeit durch Sprachunterricht ausgefüllt wird. In die andere Hälfte haben sich alle übrigen Fächer, einschließlich Religion und Turnen zu teilen. Hiernach müßte den Sprachen ein ganz außerordentlicher Bildungswert innewohnen, ein Bildungswert, der dem aller anderen Fächer zusammen gleichwertig oder überlegen ist. Nun ist die Sprache ein Mittel, Gedanken zu übertragen, ebenso wie die Straße ein Mittel ist, Orte zu verbinden. Dem Verfahren der Schule würde es entsprechen, wenn wir mehr als die Hälfte der Erdoberfläche mit Straßen bedeckten und alle übrigen Bedürfnisse des Menschen auf den kleineren Rest zusammendrängten, der hernach übrig bleibt.

Aber die Sprache ist ja doch an sich ein Bildungsmittel! wird uns hier der Chor der Gymnasiallehrer unter Führung der Humanisten entgegenrufen. Das ist eben der grobe Irrtum, durch welchen unser Mittelschulwesen sich selbst zur Unfruchtbarkeit verdammt hat. Die Sprache ist ebensowenig ein Bildungsmittel, wie die Eisenbahn, sondern ein Verkehrsmittel. Und wenn man behauptet, daß sie die verkörperte Logik sei, so tut man der Logik ein schweres Unrecht. Vielmehr ist die Sprache der verkörperte Widerspruch, und sie kann nach ihrer Entstehung nichts anderes sein. Ihre Verhältnisse sind festgelegt worden zu einer Zeit, wo von Wissenschaft überhaupt noch nicht die Rede war, und alle die unvollkommenen und vorläufigen Ansichten, welche in jenen uralten Zeiten in Geltung standen, als die Sprachformen sich entwickelten, sind in der Sprache versteinert geblieben, wenn sie auch längst aus dem Anschauungskreise unserer Zeit verschwunden sind. Schon die zahllosen Ausnahmen, welche eine jede grammatische Regel aufweist, beweisen die Regellosigkeit der Sprache, während die Logik sich selbst umbringen würde, wenn sie auch nur eine einzige Ausnahme gestatten wollte.

Die Begrenztheit der Zeit gestattet mir heute leider nicht, auf diese Verhältnisse näher einzugehen, und ich muß deshalb mich mit einem Beweis meiner These aus der Erfahrung begnügen. Besteht irgendein Verhältnis zwischen den Sprachkenntnissen und der kulturellen Leistungsfähigkeit? Ich will nicht so weit gehen, den Satz zu verteidigen, daß beide im umgekehrten Verhältnis stehen, daß nämlich jemand, der viele Sprachen erlernt, um so ungebildeter und unfähiger zu wirklicher Arbeit wird. Aber jedenfalls kennt jeder von uns Leute, die verblüffende Sprachkenntnisse haben und daneben weder besonders logisch denken, noch sonst sich irgendwie durch besondere Leistungsfähigkeit auszeichnen. Schauen wir uns doch den typischen Professor der Witzblätter an! Wenn er etwas Bestimmtes vorstellt, so stellt er den Altphilologen vor, der durch seine sprachlichen Studien zu allen menschlichen Dingen unfähig gemacht worden ist. Faraday, einer der allergrößten Naturforscher und Entdecker, hat nur Englisch und ein wenig Französisch gekonnt. Nichts in der Welt berechtigt uns, auch nur annähernd eine Steigerung der geistigen Eigenschaften durch die Kenntnis fremder Sprachen zu behaupten, und dennoch überlasten wir mit einer öden und trostlosen Arbeit auf diesem Gebiete unsere Jugend und bezahlen mit der Gesundheit unseres Nachwuchses einen Aberglauben, der vor jeder ernsthaften Prüfung in Rauch zerstiebt.

Solch ein Zustand kann nur entstehen und sich halten, wenn eben von vornherein eine jede Kritik an dem Vorhandenen ausgeschlossen, ja zum Verbrechen gestempelt wird. Weil vor einem halben Jahrtausend die wissenschaftlichen Bücher lateinisch geschrieben waren, und die Kirche, welche die Schulen begründet hatte, ihre lateinische Gemeinsprache notwendig zur Grundlage ihres Unterrichtes machen mußte, deshalb sollen noch heute unsere Kinder Lateinisch lernen! Wenn man diese Tatsache nackt, wie sie ist, ausspricht, so klingt sie wie heller Wahnsinn. Aber sie besteht, sie besteht vermöge des Trägheitsgesetzes, sie besteht, weil das deutsche Volk sich bisher gescheut hat, mit dem Lichte des Lebens und der Wissenschaft in dieses Stück Mittelalter hineinzuleuchten.

Und von dem humanistischen Gymnasium ist derselbe Unsinn in die anderen Lehranstalten über gegangen. Das Realgymnasium verschwendet fast die gleiche Zeit auf das Latein, wie das humanistische, und in der Oberrealschule nehmen die fremden modernen Sprachen seine Stelle ein. In dem zehnten Teile der Zeit, welche ein Schüler dieser Lehranstalten darauf vergeuden muß, lernt ein Kaufmann oder Kellner fließend englisch oder französisch sprechen. Soweit bringt es der höhere Schüler nicht einmal, weil die traditionelle grammatische Methode ihn daran verhindert. Und wenn er ein Zehntel dieser Zeit verwenden würde, um Übersetzungen der besten englischen und französischen Schriftsteller zu lesen, so wird er hundertmal mehr von dem Wesen und Charakter der betreffenden Völker erfahren, als durch das pedantische und geistlose Sprachstudium, das unsere Schulen zu Höhlen der Langeweile und des Stumpfsinnes macht. „Übersetzungen können das Original nicht ersetzen“, heißt es dagegen. Ja, wer von denen, die so sprechen, hat Ibsen, Tolstoi, Björnson oder Gorki im Original gelesen? Und dennoch haben diese Dichter über ganz Europa eine tiefgehende Wirkung ausgeübt, und zwar eine größere im fremden Lande, das sie nur aus Übersetzungen kannte, als in ihrer Heimat, der das Original zugänglich war.

Ich will keineswegs in Abrede stellen, daß die Kenntnis fremder Sprachen dem Kaufmann und Techniker, der außer Landes zu tun hat, von Nutzen ist. Aber ein solcher tut viel besser, die Sprachen, die er braucht, nach einer der praktischen Methoden zu lernen, welche das Bedürfnis ausgebildet hat, und welche so sehr viel schneller zum Ziele führen, als das sogenannte wissenschaftliche, d. h. völlig unpraktische Verfahren der Schule. Es hat aber keinen Sinn, für solche Bedürfnisse, die doch nur eine kleinere Anzahl der Schüler angehen, auch sämtliche anderen in Ansprach zu nehmen, und damit die halbe Schulzeit zu verderben. Vom Latein sage ich gar nichts, weil dafür überhaupt kein ernsthafter Grund anzuführen ist.

Schaffen wir dieses zwecklose und unverständige Sprachenlernen ab, so gewinnen wir die volle Hälfte der Schulzeit und haben alle Freiheit, solche Fächer zu entwickeln, deren Notwendigkeit allseitig anerkannt wird und die man nur aus Zeitmangel nicht einzuführen wagt. Aber damit wäre nur halbe Arbeit getan, denn wir müssen die Mittelschule von Grund aus umgestalten.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum die unterste Klasse im Gymnasium Sexta heißt, und nicht Nona, wie sie nach der Anzahl der Schuljahre heißen sollte? Sie heißt so, weil früher das Gymnasium eben nur sechs Klassen hatte, also in sechs Jahren zurückgelegt werden konnte. Jetzt sind es neun geworden, und unsere Jünglinge, bei denen die kritischen Zeiten der geistigen Reifung meist um das fünfzehnte Lebensjahr eintreten, müssen diese wichtigsten Jahre ihres Lebens in Formen und unter Verhältnissen zubringen, welche höchstens für Zehnjährige entschuldigt werden können, denn daß sie gerechtfertigt werden könnten, wage ich nicht zu behaupten. Ein Jahr nach dem anderen hat der gefräßige Humanismus aus der Lebenszeit unserer Jünglinge herausgeschnitten und sich angeeignet, und schon sind Stimmen ertönt, nach denen die berühmte „abgeschlossene Bildung“ noch ein weiteres Schuljahr erforderlich machen soll. Hier muß nach meiner persönlichen Überzeugung die Reform kräftigst einsetzen und die Mittelschuljahre auf fünf, höchstens sechs beschränken. Zu welchen Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten dieses überlange Festhalten der Jugend in der Schule bezüglich der Schulverwaltung selbst führt, wissen alle Lehrer. Welche schwere Belastung des nationalen geistigen Kapitals aber diese Schuleinrichtung bedeutet, eine Belastung, die nur eine Schädigung ohne den geringsten Nutzen bewirkt, das erkennt man erst, wenn man die Geschichte der großen Männer studiert. Diese sind nämlich in ganz überwiegender Mehrzahl frühreif gewesen. Liebig war mit 21 Jahren Professor. William Thomson, der spätere Lord Kelvin, mit 22. Ersterer wurde über 70, letzterer 80 Jahre alt[VL 3]. Wäre Liebig in unserer Zeit zur Welt gekommen, hätte er mit 21 Jahren kaum den Doktorgrad erwerben können und hätte noch vier Jahre warten müssen, um sich überhaupt habilitieren zu dürfen. Man darf getrost behaupten, daß unter den jetzigen Schuleinrichtungen Deutschlands auch nicht das allergrößte und frühreifste Genie dieses wieder erreichen würde. Und was entsteht etwa Gutes durch diese Entwicklungssperre? Mögen die darauf antworten, welche sie veranlaßt haben; ich weiß es nicht.

Und welche Wirkung hat die neunjährige Schulzeit mit dem nachfolgenden Abiturientenexamen auf die Schüler? Der gegen das fünfzehnte Jahr bei den Begabteren auftretende Drang nach selbständiger Betätigung, der bei sehr Begabten schon einige Jahre früher zu erscheinen pflegt, wird gewaltsam unterdrückt, denn die erste Aufgabe des Schülers ist ja, in allen Fächern gleichförmig das Klassenziel zu erreichen. Fragt man, weshalb er seiner Sonderbegabung, die um so mehr einseitig entwickelt zu sein pflegt, je größer die Begabung selbst ist, unterdrücken, und dadurch das Ziel verfehlen soll, welches ihm seine Natur gestellt hat, so hört man immer wieder die Antwort von der „harmonischen Bildung“. Er soll alle Lehrgegenstände ohne Unterschied aufnehmen, damit er sich eben diese sogenannte harmonische Bildung erwirbt.

Auch hier braucht man das Ideal nur ohne bengalische Beleuchtung oder Begriffsnebel zu betrachten, um alsbald zu begreifen, daß es ein Unsinn ist. Was soll es denn für einen Wert haben, daß alle jungen Menschen in ganz gleicher Weise in den gleichen Gebieten des Schulunterrichtes zu Hause sind? Damit man sie hernach nicht besonders herauszusuchen braucht, wenn man einen Dichter, einen Richter, einen Brückenbauer oder einen Naturforscher nötig hat? Man braucht die Frage nur zu stellen, um die Antwort zu haben. Jeder, der sich nur ein wenig im Leben umgesehen hat, weiß, daß die großen und ausgezeichneten Leistungen nur von solchen Menschen ausgeführt werden, welche eine leidenschaftliche und ganz einseitige Vorliebe gerade für eben diese Dinge von Jugend auf gehabt, und diese Vorliebe gegen alle Versuche, sie zu „harmonisch Gebildeten“ zu machen, siegreich durchgesetzt haben. Wenn man also das Ideal des harmonisch Gebildeten deshalb aufgestellt hat, weil man doch nicht voraus wissen könne, was aus dem jungen Menschen später wird, und man ihn darum auf alle möglichen Lebenslagen vorbereiten müsse, so erweist sich ein solcher Plan dem wirklichen Leben gegenüber als kindisch unzweckmäßig.

Ich höre bereits die Antwort auf diesen Einwand. Sie lautet meist: wir wollen gar nicht Rücksicht nehmen auf die spätere Verwendung des jungen Mannes, sondern uns liegt es ob, aus ihm eine harmonische Persönlichkeit zu machen. Ich will gar nicht darauf eingehen, daß dies jedenfalls nicht unmittelbar als Zweck der Erziehung gelten darf, denn es müßte erst nachgewiesen werden, daß unsere Kultur durch solche „harmonische“ Persönlichkeiten gefördert wird oder daß der Einzelne durch eine solche Erziehung besonders glücklich und vorzüglich wird. Beides stelle ich in Abrede, aber ich lasse es beiseite, weil es sich hier um einen noch allgemeineren Denkfehler handelt, nämlich um den, daß eine gleich starke Ausbildung der verschiedenen Teile die Voraussetzung der Harmonie sei. Sehen wir uns doch das Ding an, von dem dieser bildliche Ausdruck hergenommen ist, die musikalische Harmonie. Ihre Grundform ist bekanntlich der Dreiklang, und dieser ist durch einen Grundton gekennzeichnet, der eine ganz andere Rolle spielt, als die untergeordneten anderen Töne. Und dasselbe finden wir überall sonst. Ein harmonisches Kolorit eines Bildes erweist sich gleichfalls immer als ein solches, das einer Grundfarbe oder sonst einem bestimmten, maßgebenden Farbengedanken untergeordnet ist, und so ist allgemein das Wesen der Harmonie nicht durch Gleichwertigkeit der Teile, sondern durch klare und unzweideutige Unterordnung des Ganzen unter eine bestimmte ausgezeichnete Beschaffenheit gekennzeichnet. Also, wenn etwas Richtiges in dem Wort von der harmonischen Bildung ist, so muß es eine Bildung sein, in welcher ein jeder Teil einem Hauptgedanken untergeordnet ist. Da ein jeder Mensch seinen Schwerpunkt an einer anderen Stelle des unbegrenzten Kulturgebietes hat, so besteht seine Harmonie eben darin, daß sich alle sekundären Teile seines Wesens dieser seiner persönlichen Hauptsache unterordnen. Einen Bauern, der die Eigenschaften von Acker und Vieh genau kennt und seinen Beruf erfolgreich ausübt, empfinden wir als einen harmonisch gebildeten Menschen. Ein Professor aber, der unaufhörlich den Widerspruch des heutigen Lebens mit seinem humanistischen Ideal beklagt, und beklagen muß, wenn er aufrichtig ist, ist in sich selbst eine Disharmonie, und er ist eine Disharmonie in der heutigen Kulturwelt.

Wir sehen also, daß wir sogar das wohlklingende Wort von der harmonischen Bildung aufnehmen können, und bei der sachgemäßen Deutung seines Inhaltes wieder auf denselben Punkt gelangen, den wir früher auf ganz anderem Wege erreicht hatten, nämlich dazu, daß in erster Linie die besonderen Begabungen des Schülers Aufmerksamkeit und Pflege beim Unterricht verlangen. Die Vorstellung von der Harmonie, daß sie in gleicher Größe der zusammensetzenden Teile bestehe, ist von allen möglichen die engste und stumpfsinnigste; faßt man die Harmonien ins Auge, die der gegenwärtige, entwickelte Mensch als solche empfindet, so haben wir als Ziel der Erziehung den Menschen mit stark entwickeltem natürlichen Schwerpunkt, um den sich seine anderen Kenntnisse und Fertigkeiten harmonisch, d. h. nach Maßgabe ihres Verhältnisses zu jenem, entwickelt haben.

Um harmonische Persönlichkeiten in diesem höheren Sinne erziehen zu können, ist allerdings eine Voraussetzung erforderlich, die mit aller Energie betont werden muß, nämlich, daß der einzelne Lehrer nicht eine zu große Schülerzahl zu pflegen habe. Dies ergibt sich selbst unter den augenblicklichen Verhältnissen beinahe von selbst, wenn die Anzahl der Schuljahre für den einzelnen Schüler und die Anzahl der täglichen Stunden durch eine sehr weitgehende Einschränkung des Sprachunterrichtes entsprechend vermindert worden ist. Versuche ich, mir den Schulbetrieb vorzustellen, wie er sein sollte und künftig sein wird, so wird er dem Verfahren in der Unterrichtswerkstatt oder im Unterrichtslaboratorium ähnlicher sein, als irgendeiner anderen Unterrichtseinrichtung. An Stelle des starren Dasitzens auf den Klassenbänken werden wir ein freies Hin und Wieder zwischen Schülern und Lehrer haben, bei welchem von Disziplin nicht mehr die Rede zu sein braucht, als etwa auf einem gemeinsamen Spaziergange. Denn ich denke mir, daß auf dem Boden der künftigen Schule eines der schönsten Verhältnisse sich wieder entwickeln kann, welches die Menschheit kennt, weil es eines der allgemeinsten und natürlichsten ist: das der gegenseitigen Freude und Freundschaft zwischen Lehrer und Schüler. Glücklicherweise gibt es auch unter den jetzigen kümmerlichen Verhältnissen einzelne sieghafte Lehrerpersönlichkeiten[WS 3], die ein derartiges Verhältnis mit ihren Schülern entwickeln können; sie werden aber an dessen freier Ausgestaltung überall auf das empfindlichste durch das Reglement, das Klassenziel, die Revision, und wie alle diese trostlosen Erfindungen eines dürren Bureaukratengeistes heißen mögen, gehemmt. Ihr Dasein aber beweist, daß etwas derartiges möglich ist und gibt den Anknüpfungspunkt für die Ausgestaltung. Indem jeder Schüler sich der Führung eines selbstgewählten Lehrers in erster Linie anvertraut, gewinnt er die Möglichkeit einer pfleghaften Entwicklung seiner Persönlichkeit, und dem Lehrer erwächst die reinste Berufsfreude aus einem auf gegenseitiges Vertrauen begründeten Verhältnis. Und als Zielpunkt der Schulerziehung steht nicht der in allen Fächern gleichförmig ausgebildete Durchschnittsmensch da, sondern der in seinem eigenen Gebiete besonders Gutes leistende Einzelmensch. Als reif soll der angesehen werden, der in einem solchen Gebiete reif geworden ist, nicht der, welcher ohne Widerstand alles geschluckt hat, was ihm vorgesetzt worden ist.

Wir müssen mit einem Worte aus der bisher betriebenen Massen- oder Ramscharbeit der Erziehung zur Einzelarbeit übergehen. Gegenwärtig werden alle Schüler nicht nur einer Klasse, sondern im ganzen Deutschen Reich so behandelt, als wären sie von vornherein gleich in Anlagen und Leistungsfähigkeit, und als machten sie sich eines Vergehens schuldig, wenn sie nicht wenigstens eine solche Gleichheit anstreben. Wir haben ja in mancherlei Gebilden unseres hochgesteigerten Verkehrs mit großem Vorteil solche Gleichmachung eingeführt. Wir zahlen für lange und kurze Fahrten auf der Trambahn den gleichen Preis, wir lassen für denselben Betrag einen Brief innerhalb des Berliner Weichbildes und bis in die fernsten Ecken von Deutschland und Österreich befördern, und wir haben die Bazare, wo ein jedes Stück zehn Pfennige kostet. So behandeln wir auch unsere Kinder in der Schule: jedem wird das gleiche Maß Wissen vorgelegt und hernach wieder abverlangt. Beachtet man, daß eine derartige willkürliche Gleichsetzung verschiedener Dinge gerade in neuerer Zeit sich mehr und mehr durchsetzt, so wird man vielleicht geneigt sein, das Verfahren der Schule als besonders modern anzuerkennen, wenn man auch im Herzen nicht damit einverstanden ist.

Wann aber führen wir solche Durchschnittsbehandlung verschiedener Dinge ein? Die Antwort ist in jedem Falle die gleiche: wenn es sich nicht lohnt, auf die Verschiedenheiten acht zu geben. Die Arbeit, welche es kosten würde, die Beförderungsgebühren der Briefe je nach der Entfernung abzustufen, wäre so groß, daß sie aus dem geringen Porto nicht bezahlt werden könnte, und ebenso verhält es sich in allen anderen Fällen.

Nun, sollen wir unsere Kinder unter dem Gesichtspunkte behandeln lassen, daß es sich nicht lohnt, auf die Verschiedenheiten ihrer Begabung und geistigen Beschaffenheit Rücksicht zu nehmen? Man braucht diese Frage nur zu stellen, um die Antwort zu haben. Wenn irgendwo die individuelle Behandlung lohnend ist, so ist sie es in diesem Falle. Denn die höchsten Leistungen, von deren Beschaffenheit die Stellung eines jeden Volkes in der Welt abhängig ist, werden von den Sonderbegabten ausgeführt, nicht von den Durchschnittlichen. Statt also den Grundsatz aufzustellen und durchzuführen, daß die Schule für die Durchschnittlichen da sei, und die Sonderbegabten sich diesen anzupassen hätten, ist vielmehr der Grundsatz durchzuführen, daß vor allen Dingen jede Sonderbegabung die aufmerksamste Pflege verdient, weil sie sie lohnt. Dann wird die Schule nicht mehr den schwersten aller Vorwürfe zu dulden haben, daß nämlich ihre besondere Anerkennung nahezu mit Sicherheit beim Schüler Untauglichkeit zu ausgezeichneten Kulturleistungen erwarten läßt.

Dann endlich wird auch die Vorstellung fallen, daß die geistige Reife des Schülers durch die Abfragung gedächtnismäßigen Wissens festgestellt werden könnte. Wenn ich unter den mancherlei Mängeln unserer Welt, insbesondere der deutschen Welt, etwas bezeichnen soll, was mich mit beständig wachsendem Ingrimm erfüllt, so ist es das Abiturientenexamen. Ich müßte eine Zeit anwenden, die noch viel länger ist, als die, welche ich bereits beansprucht habe, um alle die Schädigungen auch nur anzudeuten, welche durch diese unglückseligste und zweckwidrigste aller Schulerfindungen hervorgerufen werden. Wenn man einen Preis darauf setzen wollte, etwas auszudenken, wodurch wir das kostbarste Gut eines jeden Volkes, Selbständigkeit des Denkens und Freudigkeit der Arbeit bei der Jugend, am sichersten und gründlichsten vernichten könnte, so müßte der Erfinder des Abiturientenexamens diesen Preis erhalten. Daß die Schule, welche neun Jahre hindurch den Schüler geführt hat, nach Ablauf dieser Zeit noch nicht einmal imstande ist, ihn so weit zu beurteilen, daß sie über den Abschluß des Unterrichtes entscheiden kann, ist ein solcher Widersinn, wie er eben nur bei einer durch und durch unwissenschaftlichen Organisation des Unterichtes möglich ist. Und wenn man sagen wollte: diese Prüfung unter Aufsicht des Kommissars ist notwendig, damit die Gleichheit der Leistungen in den verschiedenen Anstalten des Landes gesichert wird, so frage ich dagegen, was hat denn diese Gleichheit für einen Wert und Zweck? Hernach haben ja doch die Schüler die denkbar verschiedenartigsten Dinge zu leisten!

Und diesen Widersinn bezahlen unsere armen Jungen mit Monaten voll seelischer Qualen, mit tiefen Schädigungen ihrer Gesundheit, und was vielleicht das schlimmste ist, mit dem Bewußtsein, daß sie sich unehrlicher Mittel bedient hatten, vielleicht bedienen mußten, um den übertriebenen und pädagogisch unsinnigen Anforderungen ihrer Examinatoren zu genügen! Es ist so viel an unserem gegenwärtigen Schulwesen zu bessern und umzugestalten, daß man verwirrt dasteht und fragt: ja, wo soll man überhaupt anfangen? Darauf sage ich: fangen wir mit der Beseitigung dieses Geist und Kraft zerstörenden Unsinns an, der Abiturientenexamen heißt. Das Wohl der heranwachsenden Jugend schreit nach seiner Beseitigung, und ist erst dieses Bollwerk der Scholastik gefallen, so haben wir freie Bahn für die Wiedergeburt unserer Schule.

Vor hundert Jahren, im ersten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts, schmachtete das deutsche Volk in tiefer Knechtschaft unter der harten und grausamen Hand eines Eroberers. Es hat sich dann aus eigener Kraft aus diesen Fesseln befreit und nach mancherlei Kämpfen und Enttäuschungen die politische Verfassung gefunden, in welcher es sein Wesen und seine Kräfte am reinsten und erfolgreichsten zu entwickeln gedenkt. Am Anfange des zwanzigsten Jahrhunderts finden wir unser Volk noch immer unter einer geistigen Fremdherrschaft, welche von uns die schwerste Blutsteuer fordert, die einem Volke auferlegt werden kann, nämlich den besten Teil ihrer heranwachsenden Jugend. Hoffen wir, daß die geistige Befreiung, der wir entgegengehen, und deren Vorkämpfer in gleicher Weise aus dem Lager der eigenen Volksgenossen angefeindet werden, wie dies mit den Vorkämpfern vor hundert Jahren geschah, nicht auch sechs Jahrzehnte brauchen wird, um sich durchzusetzen.