Die Gartenlaube (1892)/Heft 27

[841]

| Halbheft 27. | 1892. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Festen Schrittes ging Julia, nachdem sie das Zimmer des Doktors

verlassen, aus dem Hause, durch den Garten. Athemlos langte

sie in der Villa drüben an und fragte nach ihrem Bruder. Er war

zu Hause; sie fand ihn auf dem Sofa, Cigaretten rauchend und

lesend. Er erschrak vor dem bleichen drohenden Mädchengesicht.

„Was ist denn los?“ fuhr er auf.

„Du wirst Deinen Koffer packen und sogleich abreisen,“ sagte sie, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend.

„Weshalb denn?“

„Weil Du nicht länger einen anständigen Menschen betrügen sollst. Ich weiß alles! Du hast mit Therese ein Stelldichein gehabt – man hat Dich gesehen!“

Er machte ein erstauntes Gesicht, aber seine Blässe bestätigte vollauf, daß dem so sei. „Der Teufel auch, was ist denn da weiter?“ brummte er ärgerlich. „Uebrigens – wer hat mich denn gesehen?“

„Fritz!“

Er lachte kurz auf. „Na, dann kommt’s eben schon jetzt

[842] zum Klappen. Woher weiß übrigens der Doktor, daß es Therese war?“

„Er weiß es nicht.“

„Na, was lamentierst Du dann so?“

Sie blickte ihn entsetzt an. „Fritz glaubt, ich sei da gewesen mit einem –“ Die Stimme versagte ihr.

„Ach, das ist ja köstlich! Du hast ihn hoffentlich bei dem Verdacht gelassen?“

„Ja!“ sagte sie bebend, „weil er es nicht überleben würde, daß Therese sich so schamlos benimmt.“

Frieder richtete sich in seiner ganzen Größe auf. „Schamlos? Nein, mein liebes Kind, diese Angelegenheit verstehst Du nicht, deshalb erlaube Dir auch kein Urtheil! Es ist viel von Dir, die Schuld auf Dich zu nehmen, ich bin Dir dankbar dafür und werde Dir diesen klugen Streich nie vergessen – Therese aber verschone mit Deiner Kritik! Sie kam auf meine Bitte in das Gartenhaus, damit wir endlich ungestort besprechen konnten, wie unsere Zukunft sich gestalten soll; sie liebt mich und beabsichtigt, sich von Fritz zu trennen – voilá tout!“

„Sie liebt Dich?“ fragte das Mädchen, vor deren Augen wirre Schatten tanzten, „das ist nicht wahr, das kann sie nicht gesagt haben, und wenn, so hat sie sich’s nur eingeredet. Du mußt fort, Frieder, heute noch, wenn Du ein Ehrenmann bist! Ich schicke Dir Deine Sachen nach. Therese wird zur Besinnung kommen, ich weiß es – – aber so mach’ doch Anstalten, es eilt!“ Und sie holte in fieberhafter Hast seinen Hut und Ueberzieher.

„Rege Dich nur nicht auf,“ sagte er gelassen, „es geht alles seinen richtigen Weg. Ich reise, wenn es Zeit ist und die Verhältnisse sich geklärt haben.“

„‚Seinen richtigen Weg‘ nennst Du das?“ rief sie und trat vor ihn mit sprühenden Augen. „Ist das recht, dem besten edelsten Menschen sein Glück abwendig zu machen?“

„Es ist die Vergeltung!“ antwortete er und drehte sich eine neue Cigarette. „Er hat mir die Braut abwendig gemacht; wie er es fertig gebracht, weiß ich nicht, jedenfalls aber unter der Maske des Biedermanns, die ihn trefflich kleidet. Uebrigens ist die Vergeltung ohne mein Zuthun gekommen – Therese hat mir gestanden, in ihr sei beim ersten Wiedersehen die alte Liebe erwacht.“

Julia wandte sich mit einer stummen Gebärde des Abscheus zum Gehen; sie fühlte sich zum Sterben elend.

„Wo willst Du denn hin?“ rief er ihr nach. „Ich rathe Dir, mache keine Thorheiten, sonst –“

Sie gab keine Antwort. Ihre Absicht war mißglückt, nun gab es nur noch einen Weg – Therese! Aber wie sie oben vor der Thür des Boudoirs stand, hörte sie die Stimme des Doktors, der sich besorgt nach dem Ergehen der Frau erkundigte, die ihn verrathen. Julia biß die Zähne zusammen und stieg wieder hinunter.

In ihrer Herzensangst wollte sie zur Räthin gehen, aber dann hatte sie doch soviel Besinnung, sich zu sagen, daß diese Frau das ganze Haus sofort in Aufruhr bringen würde, ja daß keine Möglichkeit mehr sei, das geschehene Unrecht gut zu machen, daß sein Glück doch verloren sei für immer. Und dennoch, es mußte etwas geschehen! Auf einmal fiel ihr der alte Krautner ein, und sie lief zur Hausthür.

„Wohin, wohin?“ erscholl da die Stimme der Räthin hinter ihr. „Bei uns ist Nachtwandeln nicht Mode, mein Fräulein! Die Mädchen aus unserem Hause bleiben abends ehrbar in der Stube.“ Und an ihr vorüber gehend, schloß die Räthin die Thür ab und steckte mit geflissentlicher Deutlichkeit den Schlüssel in die Tasche.

Nun wußte Julia, daß die alte Frau gehorcht hatte, daß noch heute abend die Mädchen in der Küche die willkommene Neuigkeit mit allen möglichen Ausschmückungen sich zuflüstern würden. Sie hätte aufschreien mögen vor Zorn und Weh. In diesem Augenblick kam der Doktor von oben herunter. Er schritt nach seinem Arbeitszimmer und wandte den Kopf nicht nach ihr, als er sagte. „Ich bitte, daß meine Frau heute abend nicht mehr gestört wird.“

Sie sah ihm stumm nach, dann ging sie in ihre Schlafstube; es war ihr nicht möglich, Tante Riekchen „Gute Nacht“ zu wünschen, nicht möglich, das Lager aufzusuchen. Ihr war, als müßten die engen Wände sie erdrücken, die Luft schien ihr unerträglich heiß. Mit nervöser Hast riß sie das Fenster auf. Dann begann sie im Zimmer auf und ab zu schreiten, ruhelos, mit gerungenen Händen. Von Zeit zu Zeit fuhr sie mechanisch über die schmerzende Stirn, auf der fencht das kurze Haar lag. Es war längst Mitternacht vorbei, als sie das stumme Wandern endlich aufgab.

Sie trug einen Stuhl an ihre Kommode und zog die oberste Lade heraus. Dort lagen sie alle wohlgeordnet, die kleinen Schätze ihrer freudenarmen Jugend. Gedankenlos nahm sie dies oder jenes Pappkästchen in die Hand und musterte den Inhalt. Da waren die geliebten verbotenen Ohrringe, da war die Nadel der Mutter, der kleine Dolch mit dem Mosaikgriff; dort ein paar Gedichtbücher, die hatte ihr Fritz geschenkt zur Konfirmation, endlich ein Buch mit leeren Blättern, das auf braunem Lederdeckel den goldgepreßten Titel „Tagebuch“ zeigte.

Es war eine Weihnachtsgabe Theresens gewesen, eines jener Geschenke, die gedankenlos ausgesucht und nur gegeben werden, weil doch nun einmal etwas geschenkt werden muß; sie hatte es am ersten Feiertag mit den übrigen mehr oder weniger nutzlosen Gaben in die Kommode gelegt, nicht ohne es vorher mit bitterem Lächeln zu betrachten. Was sollten ihr die Blätter, die so leer bleiben würden wie ihr Leben! Was hatte sie aufzuschreiben! Und dann hatte sie doch einmal die Feder eingetaucht und mit der großen kräftigen Schrift, die ihr eigen war, ein paar Worte hineingeschrieben:

„Wie meine Tage vergehen?

Ich will es künden Euch gleich –

Es macht mich kein einziger ärmer,

Und auch kein einziger reich!

Und wißt Ihr, warum ich so trübe,

Warum ich so trotzig mag sein?

Ich hatte viel Durst nach Liebe,

Und niemand schenkte mir ein.

Wohl sah ich im Glase blinken

Des Lebens goldigen Wein,

Sah alle die andern trinken –

Mich aber lud keiner ein.

Nur einmal hat es geschienen,

Als käm’ urplötzlich das Glück –

Es bot mir einer den Becher,

Den vollen, mit freudigem Blick.

Und zaub’risch spielten die Farben

Wohl auf des Kelches Grund –

Fassen wollt’ ich ihn, heben

Und trinken mein Herze gesund.

Doch wie ich mich beugte, zu nippen,

Da brach das Glas in Stück’ –

Und durstig blieben die Lippen

Und ferne blieb das Glück.

Das ist’s, warum ich so träbe,

Warum ich so trotzig mag sein;

Ich wollte nicht Mitleid für Liebe –

Nun bin ich ewig allein!“

Sie lächelte über das Gedicht, aber fast mitleidig, und wunderte sich, daß sie einmal etwas Gereimtes zustande gebracht hatte. Dann kam ihr der Gedanke, wie sie sich schämen müsse, wenn jemals eines anderen Menschen Auge das lese, und ihre Finger zuckten, das Blatt aus dem Buche zu reißen, es zu vernichten. Aber sie ließ die Hand doch wieder sinken – ein Gedanke packte sie, den sie vergebens abzuwehren trachtete. Warum denn, warum wollte sie durchaus das Opferlamm, den Friedensengel spielen? Warum jene Frau zwingen, ihrer Treue eingedenk zu bleiben? Was ging es sie an, wenn Therese sich von ihm trennte, um einem anderen anzugehören? Wurde er dann nicht frei? Und er würde den Schlag überwinden, gewiß! Ein Mann wie er stirbt nicht, wenn er etwas verliert, das ohnehin werthlos für ihn sein mußte. Und selbst wenn er nie von der Treulosigkeit seiner Frau erführe – was konnte ihm fernerhin eine Frau sein, die erst zurückgeführt werden mußte zu ihrer Pflicht, gewaltsam zurückgeführt? Eine glückliche Ehe konnte das nie wieder werden, nie! Er hätte der feinfühlige Mensch nicht sein müssen, der er war, um nicht zu empfinden, daß ein nur mühsam zusammengeflicktes Pflichtgefühl die Frau an seiner Seite hielt! War es also das Schlechteste für ihn, wenn er schonungslos jetzt erkannte, daß er betrogen sei? Hatte sie denn überhaupt das Recht, ihm die Wahrheit zu verschweigen? Die Sorge, ihn vor dem Verlust des Liebsten zu bewahren, Mitleid, Erbarmen, das für sich selbst nichts mehr will, nichts mehr sucht – das alles war heute auf sie eingestürmt, als sie das Tuch für ihr Eigenthum erklärt hatte. Aber war sie dabei nicht eine Thörin gewesen, das Opfer einer überspannten Anwandlung?

Ihr Herz bäumte sich auf gegen die Trostlosigkeit der Zukunft, die nun noch öder, einsamer für sie werden mußte – es raunte ihr allerhand süße hoffnungsselige Träume ins Ohr. Frei würde er sein, ihr würde er eines Tages gehören, und bei Gott, sie wollte ihm die Hände unter die Füße breiten, ihn alles vergessen machen, ihm alles verzeihen und sein Kind, das –

Ach, das Kind!

[843] Das Kind sollte seine Mutter verlieren?

Und was für eine Mutter! sagte das rebellische Herz.

Aber sie war doch seine Mutter, und so ganz verkümmert konnte Theresens Seele doch nicht sein, daß sie nicht einst um des Sohnes willen die Stunde segnen würde, in der sie ihrem Lieblingstraum entsagt hatte, um bei dem Gatten zu bleiben. –

Und Julia hob den Kopf, und die heißen trockenen Augen sahen entschlossen in dem kleinen Raume umher.

Was wird aus Dir? fragte die verlockende Stimme.

Sie wußte es nicht. Sie hatte schon so vieles ertragen, warum nicht auch das noch, daß man sie für eine leichtsinnige, ehrvergessene Person hielt? – Doch nein, das würde sie nicht ertragen, seine Verachtung nie! Es wäre am besten, wenn sie sterben würde! In diesem Falle wäre es doch keine Feigheit, gewiß nicht!

O, das schöne Leben, die goldene Jugend! Wieviele Jahre lagen noch vor ihr, und wenn sie hinausginge, auf freien Füßen, irgendwo in der Welt mußte sie doch einen Platz finden, wo es Ruhe für sie gab, wo sie athmen konnte und die Sonne sehen und die schöne, schöne Welt!

Da – was war das? Droben über ihrem Zimmer wurde eine Thür heftig zugeschlagen, und nun war deutlich die weinende Stimme Theresens vernehmbar. Jetzt wohlbekannte Tritte durch den Flur herunter, das Knarren einer Thür – Fritz war in seine Studierstube gegangen. Was mochte das bedeuten? Sollte Therese – – Julias Glieder waren plötzlich schwer wie Blei; sie stand unbeweglich und lauschte. Das Schluchzen droben ward immer heftiger, jetzt unterschied sie auch die Stimme der alten Kinderfrau.

Julia war auf einmal entschlossen, wandte sich kurz um und ging hinauf. Im ganzen Hause war tiefe nächtliche Stille. Die Lampe im Flur brannte, sie wurde immer erst des Morgens ausgelöscht; Fritz wünschte dies so, für den Fall, daß er nachts zu einem Kranken gerufen würde. Julia stieg die Treppe empor; auf der obersten Stufe saß die schwarze Hauskatze und blinzelte sie verschlafen an; die alte Dielenuhr schlug drei Uhr, als Julia vorüberging.

Die Schmerzenslaute Theresens klangen jetzt ganz deutlich heraus, unangenehm wie die eines verwöhnten Kindes, das seinen Willen nicht durchsetzen kann. Julia nahm ihren Weg durch die Kinderstube. Im Schimmer der Nachtlampe sah sie das goldige Köpfchen des kleinen schlummernden Buben in den weißen Kissen und das leere Bett seiner Wärterin. Die Thür nach dem Schlafzimmer Theresens stand angelehnt, und die Stimme der alten Frau sagte gerade: „Aber, Frau Doktor, so beruhigen Sie sich doch nur und trinken Sie das Wasser! Was nutzt denn so ein Weinen? Sie werden sich nur krank machen.“

Julia ging ohne weiteres hinein. „Was ist Dir denn Therese?“ fragte sie, an das Bett der jungen Frau tretend, die ganz aufgelöst in Thränen schien und wie eine Verzweifelnde die Hände rang.

„Na, Gott sei Dank, Fräulein, daß Sie kommen!“ brummte jetzt die alte Frau, setzte das Zuckerwasser auf die Platte des Betttischchens und verschwand in ihrer Kinderstube.

Therese war emporgefahren und starrte Julia an.

„Ich hörte Dein Weinen unten,“ sagte diese, indem sie vorsichtig die Thür hinter der Alten schloß. „Was ist Dir? Bist Du krank?“

„Nein, aber ich werd’s schon werden nach dieser Behandlung!“ stieß Therese hervor und zupfte an den Spitzen, mit denen die blaue seidene Bettdecke besetzt war.

„Wer hat Dich denn so schlecht behandelt?“

„Wer? Lächerlich! Fritz natürlich! Wenn man sich nicht alles gefallen läßt, so ist man eben ungezogen, kindisch! Und ich habe weiter nichts gesagt als das: Warum er so ewig lange zu schreiben habe – er kam wieder einmal erst vor einer halben Stunde. Und da“ – sie begann wieder zu schluchzen – „da gab ein Wort das andere, und da hab’ ich schließlich gesagt – –-“

Die junge Frau verstummte und ein trotziger entschlossener Ausdruck erschien auf ihrem Gesicht.

„Da hast Du gesagt,“ sprach Julia sehr langsam, „es wäre das Beste, Du würdest Dich von ihm trennen und den Lieutenant Adami heirathen.“

Therese sah die Sprecherin an, als stände ein entsetzliches Gespenst vor ihrem Lager. „Was willst Du damit sagen?“ stieß sie hervor.

„Nichts weiter als das, was Du seit heute nachmittag bestimmt weißt und worauf Du schon seit Wochen hinarbeitest. Nur fängst Du das jammervoll kleinlich an,“ fuhr sie fort. „Mit solch erbärmlichen Plänkeleien den Mann, der Dich mit seiner ganzen Seele liebt, soweit bringen zu wollen, daß er in eine Scheidung willigt, ist grausam, sinnlos. Hast Du nicht den Muth, es ihm ruhig zu sagen? Du hattest doch den Muth, mit Frieder bereits alles zu bereden!“

Therese war wie ohnmächtig zurückgesunken. „Wer hat Dir das verrathen?“

„Der Zufall – und Frieder bestätigte es.“

Es war jetzt ganz still im Zimmer. Julias Augen irrten durch das trauliche Gemach; dann heftete sie ihren Blick wieder auf die Frau, die unbeweglich dalag und sie mit angstvollen verstörten Augen anstarrte.

„Willst Du mich anhören?“ fragte Julia, ohne ihre Stellung am Fuße des Bettes zu verlassen; sie stützte nur leicht ihren Arm gegen den dunklen Nußbaumknauf. „Ich möchte Dich bitten Therese – –“

„Mach’ mir keine Vorwürfe,“ unterbrach die junge Frau sie heftig, „ich kann nichts dafür, daß ich den Frieder liebe – Du verstehst das freilich nicht – Du nicht.“

„Ich verstehe es nicht, nein! Das heißt, ich verstand es einst, daß Du den Frieder liebtest – –“

„Ihr habt ja alle nicht gewollt, daß ich ihn heirathen sollte,“ murmelte sie.

„Das ist nicht wahr!“ antwortete Julia fest.

„Nicht wahr? Mein Vater drohte mir sogar mit Enterbung, und Du – weigertest Dich, mir zu helfen.“

„Ehrliche, standhafte Neigung hätte Deinen Vater bezwungen – –“

„Lächerlich! Du hast gut reden – aber jung wie ich damals war . . .“

„Das ist keine Entschuldigung für Dein Verhalten. Und jedenfalls – Du hast den Fritz genommen und wirst ihn auch behalten, Therese.“

„Nein! Ich kann nicht, ich liebe ihn nicht mehr! Ich bitte Dich, verlasse mich! Du hast nie ein Herz für mich gehabt und fühlst nicht mit mir, willst es nicht! Geh’, bitte, geh’!“

„Nicht eher, als bis Du mir versprichst, an Frieder zu schreiben, daß er sofort abreise!“

„Nein! Nein!“

„Aber kannst Du denn überhaupt einen Athemzug thun in der zweifelhaften Stellung, in der Du Dich befindest?“ rief Julia außer sich. „Also entweder schreibst Du jetzt an Frieder und machst dieser Thorheit für immer ein Ende – oder aber Du sagst Fritz morgen alles wahr und offen!“

„Niemals – ich fürchte mich!“ stieß Therese hervor, und die Zähne schlugen ihr zusammen.

„Dann werde ich zu Deinem Vater gehen.“

„Das wirst Du nicht thun! Was geht Dich die Sache an? Mit welchem Rechte spielst Du Dich als Sittenrichterin über mich auf, Du, die Du selbst nicht besser bist!“

Julia sah die junge Frau hilflos an. „Ich?“ sagte sie.

„Ja, Du! Oder denkst Du, ich weiß nicht, daß Du Fritz leidenschaftlich liebst? Daß Du ihn mir nie gegönnt hast?“

Eine fahle Blässe legte sich auf Julias Gesicht.

Wieder eine Pause. Aus dem Nebenzimwer tönte das weinerliche Stimmchen des Kleinen herüber.

„Therese,“ sagte Julia, und herzustürzend kniete sie am Bette nieder. „Hör’ doch – an Dein Kind hast Du nicht gedacht, an Dein Kind, das Ihr beide liebt!“

Da warf sich die junge Frau ungestüm zur Seite. „O, ich wollte, es wäre nie geboren!“ schrie sie auf.

„Du versündigst Dich, Therese –“

„Es mag sein; es mag auch sein, daß ich schlecht bin, aber ich kann, ich will nicht anders.“

„Und Dein alter Vater?“

„Mein Vater?“ Und Therese lachte höhnisch auf. „Mein Vater, der ist verliebter in Deinen Bruder als ich – hast Du das noch nicht bemerkt?“

„Ja, er hat ihn gern; aber wüßte er, daß er einem Betrüger Gastfreundschaft gewährt –“

„Einem Betrüger? Wir betrügen keinen! Wenn Fritz nicht so grenzenlos von sich eingenommen wäre – seit Monaten hätte er es merken müssen, daß ich ihn nicht mehr liebe.“

Julia rang nach Fassung. „Noch einmal, Therese, willst Du Frieder schreiben, daß er reise?“

[844]

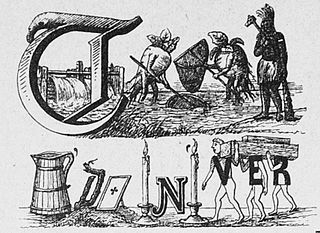

A. Achenbach. C. Jutz. J. Leisten. M. Volkhart. A. Frenz. F. Montau. F. Schnitzler. O. Erdmann.

E. Hünten. B. Vautier. G. Oeder. O. Achenbach. A. Baur. Chr. Kröner. F. Brütt. J. Gehrts. F. Vezin. A. Lins.

F. Sonderland. C. Gehrts. Th. Rocholl.

Festbowle im „Malkasten“ zu Düsseldorf.

Originalzeichnung von H. Otto.

[845] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt. [846] „Nein, kein Wort! Und als Mann von Ehre würde er auch gar nicht gehen. Glaubst Du, daß er mich jetzt in dieser Lage allein läßt? Die Bitte wäre vergebens. – Aber sei beruhigt; ich kehre in das Haus meines Vaters zurück, und alles wird sich in Frieden ordnen lassen – nur quäle mich jetzt nicht länger! Uebrigens,“ setzte sie hinzu, „die Sache muß bald ihren Abschluß finden, damit es sich entscheiden kann, ob Frieder wieder Soldat wird oder ob wir auf Reisen gehen, je nachdem – –“

„So will ich morgen früh noch einmal zu Frieder hinüber,“ unterbrach Julia. „Ein Funke von Besonnenheit wird ja noch in ihm sein und von Rücksicht auf das Haus, dessen Gastfreundschaft er genießt.“

Therese zuckte die Schultern und lehnte sich in die Kissen zurück. An der Thür zögerte Julia und blickte noch einmal hinüber zu der verblendeten Frau, aber die hielt die verweinten Augen fest geschlossen, und die Hände lagen zur Faust geballt auf der Decke. Da schloß sie wortlos die Thür.

„O, Du armer Bub’!“ flüsterte das Mädchen, im Kinderzimmer über das Bett des Knaben gebeugt, und aus den Kissen heraus schluchzte die Wärterin. „Ach, Fräuleinchen, wenn eines so muthwillig sein Glück zerschlagen will – – Sie glauben’s nicht, was der Herr die Zeit her ausgestanden und welche Engelsgeduld er gehabt hat mit der Frau.“

„Sie ist krank, Doris, es wird wohl wieder anders!“

„Ja, ja – wenn sie ihren Willen kriegt, sonst nicht!“ –

Julia ging hinunter in ihr Zimmer, aber sie wußte nicht, was beginnen. Schlafen? Ihre Nerven waren überreizt, sie hätte es nicht vermocht. Sie begann Toilette zu machen; das kühle Wasser that ihren heißen Wangen gut, die noch brannten von der Unterredung mit Therese. Wie gräßlich war diese Welt! An was konnte man denn noch glauben, wenn nicht mehr an die Treue der Frau, an die Liebe der Mutter?

Sie war ans Fenster getreten und schaute über die Gärten weg, die im Nebel lagen. Nichts vom Strome und von der Aue war zu sehen, nur ein bläuliches Dunstmeer, das alles verbarg. Was würde der Tag heute bringen? Noch lag er verschleiert. Aber wenn der Abend sinkt – wer weiß, wie anders es dann hier ist. –

Im Studierzimmer saß bei der erlöschenden Lampe, deren gelblichrother Schein sich mit dem fahlen Morgenlicht mischte, der Doktor, vor sich die Hefte, darin er geschrieben, die Feder noch in der Hand.

Er dachte an ganz anderes als an die wissenschaftliche Frage, über die er vorhin geschrieben hatte und über die er auf dem nächsten ärztlichen Kongreß reden wollte. Was war mit Therese vorgegangen? Das war kein Eigensinn und keine Laune mehr, das war ein ernstliches Nervenleiden, und baldige Abhilfe that noth! – Wo war sein goldenes Glück geblieben? Die reizenden Stunden droben in ihrem kleinen Boudoir, die jauchzende Freude von Mutter und Kind, daran er sich nicht satt sehen konnte? Er grübelte. Wann hatte er nur die ersten Anzeichen ihrer veränderten Stimmung bemerkt? Und dann tauchte ein blasses schönes Antlitz vor seinem Auge auf, ein paar blitzender dunkler Augen – Julia. Er schüttelt unmuthig den Kopf und greift zur Feder, ein Gemisch von Verachtung und schmerzlichem Mitleid überkommt ihn.

Wohin mit ihr?

Läßt man sie hier? Aber man weiß ja nicht, welcher Art ihre Beziehungen sind – wer soll sie hüten? Die alte gelähmte Tante? Die strenge, dem Mädchen gegenüber allzustrenge Mutter?

Ja, das kommt davon – sie ist nicht besser als ein Dienstmädchen gehalten worden; sie hat keinerlei Vergnügen beanspruchen dürfen wie andere junge Mädchen ihres Alters, nun rächt sich’s. Und doch – es kann ja nicht möglich sein! Ihre Züge können so nicht täuschen!

„Ach, was hat man für Noth mit dem Weibervolk!“ sagte er laut, als wollte er versuchen, sich mit einem Scherz aus seinen trübseligen Gedanken zu reißen. „Die eine krank, die andere – noch schlimmer!“

Und er erhob sich mit den schweren Gliedern eines Menschen, der die Nacht anstatt im Bett auf einem Stuhle verbracht hat, schob die Papiere zusammen und schickte sich an, hinaufzugehen.

Im Flure stand seine Mutter mit verärgertem Gesicht, das graue Morgenkleid flüchtig zugeknöpft, die Haube mit den lila Bändern schief auf dem lässig gekämmten Haare.

„Nun ist’s aber doch an der Zeit, Fritz, daß Du mit Julias Vormund redest, und wenn Du es nicht thust, werde ich hingehen. Heute früh, wie die Mädchen aufstehen, ist die Hausthür nach dem Garten unverschlossen und das Zimmer von Fräulein Julia leer. Haältst Du sie abends fest, so läuft sie des Morgens davon – ums Himmelswillen, wer hätte das gedacht!“

Er sah traurig überrascht aus. Da erblickte er in der Hand der Mutter zusammengeknüllt das unselige Tuch von gestern.

Sie bemerkte seinen fragenden Blick. „Das hab’ ich eben aufgehoben, dort an der Treppe hat’s gelegen,“ fuhr sie empört fort. „So geht die Julia mit den Sachen um. Und wenn’s noch ihr Tuch wär’, aber das hatte ihr die Therese geborgt aus Gnad’ und Barmherzigkeit, und –“

„Das Tuch gehört Therese?“ fragte er.

„Ja wohl!“ ertönte von oben die Stimme der Jungfer Theresens, und die robuste Blondine kam die Treppe herunter und streckte die Hand nach dem Tuch aus. „Frau Doktor haben’s gestern abend schon vermißt und haben gesagt, ich sollt’ es suchen.“

„Das Tuch gehört meiner Frau?“

„Ja, Herr Doktor, das Fräulein hat’s nur einmal an dem Abend getragen, als der Herr Lieutenant in der ‚Traube‘ geredet hat. Am andern Tage hat sie’s schon wiedergebracht, und nun –“

„Wann hat meine Frau das Tuch verloren?“ Die Stimme des Mannes klang so tonlos, daß die alte Dame ihn verwundert ansah.

„Ich weiß nicht,“ berichtete das Mädchen; „aber ich meine, gestern abend hat’s die gnädige Frau noch umgehabt, als sie in den Garten gegangen ist.“

„Es ist gut, ich selbst will das Tuch meiner Frau geben.“

Er nahm es und that ein paar Schritte der Treppe zu, drehte sich dann unschlüssig wieder um und endlich stieg er doch hinauf. Der Räthin war es, als strauchle er, und sie sah, wie er tastend nach dem Geländer griff.

Therese lag noch im Bett; das Zimmer roch nach Eau de Cologne und Aether. Mit schweren Schritten kam Fritz herein, ging zum Fenster und riß die Vorhänge auseinander, daß das Tageslicht hereinströmte. Und nun wandte er sich zu der jungen Frau, und seine Hand hielt ihr das Tuch entgegen, aber sie zitterte, diese Hand.

„Ist dies Dein Tuch. Therese?“

„Weshalb denn?“ fragte sie. „Warum?“

„Ist dies Dein Tuch, Therese?“

„Ja!“

„Und seit wann vermißt Du es?“

Sie zuckte die Achseln. „Ich glaube, seit gestern,“ antwortete sie gleichgültig. Dann erweiterten sich ihre Augen schreckhaft. „Um Gotteswillen, Fritz!“ stieß sie hervor – das war der Blick, der ihr schon einmal ein Grauen eingejagt hatte!

„Besinne Dich,“ sagte er, „Du wirst mir nachher genau erzählen, wo Du das Tuch verloren hast. Ich komme wieder, wenn ich ruhiger geworden bin.“

Und das Tuch auf einen Tisch schleudernd, verließ er das Zimmer. Drunten im Flure suchte er nach Stock und Hut, und dann schritt er durch die Gassen auf die Landstraße hinaus. Rechts bog ein Feldweg ab, von kahlen Obstbäumen umsäumt; in diesen lenkte er ein. Er riß im Gehen den Hut vom Kopfe und ließ sich den Februarwind um die Stirn wehen, immer weiter wandernd – immer weiter. Und vor seinen Augen flatterte es wie ein weißes goldumsäumtes Tuch, vor seinen Augen stand der Platz, an dem er es gefunden – das kleine halbfinstere Gemach mit dem altmodischen Sofa, so weltentrückt, so heimlich wie möglich. und da, vor dem Sofa, hatte das Tuch gelegen! Und nun kamen sie, die Erinnerungen, und schlangen Glied um Glied zu einer unheilvollen Kette.

War er denn blind und taub gewesen? Alles, alles fiel ihm ein. Da war er einmal rasch in das Eßzimmer getreten, und da hatte sich der Frieder just mit möglichster Gelassenheit von seinen Knien erhoben und gesagt, er könne das Zwirnknäuel nicht finden .... ja, ja, der Frieder – der Frieder!

Der Doktor war wie ein Toller gelaufen; er stand plötzlich am Eingang eines kleinen Dorfes, in dem er eine Schwerkranke hatte. – Mochte sie sterben und verderben! –

Er wandte wieder um. Da rannte ihm ein Kind nach, ein Bübchen mit blondem Haar und blauen Augen. „Herr Doktor, [847] Du sollst doch hereinkommen zur Mutter,“ bat es, ihn am Rock fassend. Und der Mann starrte das Kind an und ging hinter ihm her in das kleine Haus. Er hatte an seinen Buben denken müssen.

Als er wieder hinaustrat, schlug er den kürzesten Weg nach Hause ein. Das Kind! Ja freilich, das arme Kind! Und es stieg ihm feucht in den Augen auf.

Er befand sich in kürzester Frist wieder in der Stadt, und wäre er nicht von seinen eigenen Gedanken so hingenommen gewesen, er würde bemerkt haben, daß ihn die Leute groß anstarrten und daß die Frauen in den kleinen Bürgerhäusern klirrend die Fenster hinter ihm aufrissen. – Aus einem Fischerhause am Rhein trat ein alter Mann heraus. Er triefte vor Nässe und sein weißes Haar war ohne Bedeckung. Als er des Doktors ansichtig ward, stand er erst verlegen still, dann kam er näher.

„Herr Doktor,“ sagte er stockend, „ich glaube, daheim werden Sie erwartet.“

„Ich? Bei mir zu Hause?“

„Ja, Herr Doktor; man hat Sie überall gesucht, weil – aber erschrecken Sie nicht, Herr Doktor, ich mein’, es ist eines von Ihren Leuten krank geworden.“

Der Doktor griff mechanisch an den Hut und eilte heimwärts, eine tödliche Angst im Herzen. Da hörte er, wie eine alte Frau sagte. „O Gott! Ich möchte der auch nicht sein, der ihm das verkünden muß!“ – Was war geschehen? Hatte Therese . . .?

In wenigen Sekunden hatte er sein Haus erreicht. Wohin sich wenden? Von der Hinterthüre her zogen sich nasse Spuren über die Treppe in den ersten Stock. Also droben . . .

An der Mündung der Treppe stand sein Schwiegervater. Der alte Mann faßte krampfhaft den Arm des Heraufstürmenden. Man sah, er wollte sprechen, aber er konnte nicht; die Thränen rannen ihm über die Wangen. „Im Salon,“ stieß er endlich hervor und winkte mit der Hand. „Geh’ nicht zu hart mit ihr ins Gericht, sie ist gräßlich bestraft.“

Inmitten des reichen, blau dekorierten Gemaches hatte man das Bett des Kindes hingestellt, daneben einen Tisch mit Kissen und Tüchern. Der Mann schwankte plötzlich und stützte sich stöhnend auf das Gitter des Bettchens.

„Du bist es?“ schrie er auf und riß den kleinen starren Körper empor, „Du – Du mußt es sein?“

Auf der anderen Seite des Bettes, die Hände in das halb aufgelöste Haar gekrallt, lag eine bebende schluchzende Frau. „Fritz, vergieb, vergieb!“

Er sah sie nicht an, noch immer hielt er das Kind im Arme, mit bleichem Gesicht nach einem Lebenszeichen suchend. Umsonst! Das kleine Herz hatte für immer aufgehört, zu schlagen!

Stumm legte er den Toten auf das Lager zurück, raffte ein Tuch vom Dache, deckte es über das stumme kalte Gesichtchen und verließ das Zimmer. Hinter ihm blieb es ganz still.

Drunten schloß er sich in seine Studierstube ein und warf sich dann mit einem dumpfen Stöhnen auf das Sofa. Stundenlang lag er so, ohne sich zu rühren, ohne zu denken, ohne sich auch nur zu fragen, wie das Entsetzliche habe geschehen können. Man pochte an die Thüre – er gab keine Antwort.

Endlich am späten Abend kam seine Mutter und rief mit zitternder Stimme: „Fritz, Fritz – komm zu Julia, sie braucht Deine Hilfe!“

Die alte Frau fuhr förmlich zurück, als ihr Sohn öffnete und sie die Verstörung in seinem Gesicht sah. „Gott im Himmel, Fritz,“ schluchzte sie, „Fritz, nimm Deinen Verstand zusammen, denke doch an Deine alte Mutter!“

„Was ist’s mit Julia?“ fragte er hart.

„Lieber Gott, sie hat ja doch das Würmchen retten wollen und ist selbst beinah’ ertrunken! Vorhin war sie bei Besinnung, aber jetzt liegt sie wieder so starr da!“

Er fuhr mit der Hand an die Stirn, dann ging er in das Stübchen des Mädchens. Die alte Dame schloß die Thür hinter ihm, und er trat allein an das Bett. Auf der Kommode flackerte eine Kerze und beleuchtete das blasse Mädchengesicht, das mit einem unheimlich starren Ausdruck in den Kissen ruhte.

„Julia!“ sagte er leise. Da schlug sie die Augen auf und erkannte ihn.

„Fritz!“ Und sie streckte ihm die Hände entgegen. „Fritz, ich wär’ so gern an seiner Statt gestorben.“ Und jahrelanges Leid brach sich Bahn in dem heißen Schluchzen, das nun folgte.

Er vermochte nicht zu sprechen, aber er bückte sich und zog ihre Hand an seine Lippen.

„Ja, siehst Du, Fritz,“ sagte die Räthin eine halbe Stunde später zu ihrem Sohn, als die alte Doris „ihren Bub’“ in den kleinen Sarg gelegt hatte, „siehst Du, Fritz, sie hatte das Kind an der Hand, ich traf sie noch an der Treppe und fragte: ‚Therese, willst Du das Kind bei dem Winde mit hinausnehmen?‘ ‚Nur bis zu Papa,‘ antwortete sie mir. Und da beruhige ich mich denn und gehe in die Küche und sehe noch, wie sie den Mittelweg so hastig dahinläuft, daß das Kerlchen ihr kaum folgen kann. Und dann habe ich noch einmal das rothe Mützchen hinter dem Strauchwerk schimmern sehen, aber an weiter nichts gedacht. Auf einmal hör’ ich das Julchen schreien und sehe sie hinausrasen den Weg entlang, und wie ich alte Frau dahinter herkomme, da liegt das Julchen im Wasser, und ich sehe das rothe Mützchen des Buben schwimmen und die Leute in einem Nachen herankommen. Und das Julchen ist ganz verschwunden gewesen, und endlich hat sie’s heraufgebracht, das Kind, und wie sie’s ihr abgenommen hatten, da ist sie noch einmal verschwunden und dann wieder aufgetaucht, und da hat sie nach der Stange gestoßen, nach der sie hätte greifen sollen, und der alte Fischer sagte, sie hätte sich um keinen Preis retten lassen wollen, und ganz wie tot haben sie sie hereingetragen. Und den alten Onkel Doktor und den neuen Kollegen, die hatten wir gleich, aber Du warst nicht zu finden. Freilich – es hätte ja auch nicht geholfen bei unserem Engelchen.“

„Willst Du denn nicht zu Therese hinaufgehen?“ fragte sie dann. „Gott im Himmel, sie ist ja schuld daran, denn sie hatte es ganz vergessen, daß sie den Buben mitgenommen, und da ist das kleine Dingelchen allein an den Rhein gepaddelt – aber denke doch, wie nöthig sie ein bißchen Trost hat!“

„Laß, Mutter,“ sagte er, „meinen Trost braucht sie nicht.“

Da band sie sich ein schwarzes Tuch über das Kleid und ging selbst hinauf zu ihrer Schwiegertochter. Aber als sie ein Zimmer nach dem andern öffnete, da war es überall leer, unheimlich leer und still.

„Wo ist die Frau Doktor?“ fragte sie endlich mit klopfendem Herzen in die Küche hinein, wo die Mädchen müßig saßen mit verstörten Gesichtern.

„Drüben bei ihrem Vater,“ antwortete die Köchin.

Die alte Frau ging in die Villa hinüber. Therese war in ihrem Mädchenzimmer; sie wolle niemand sehen hieß es, Herr Krautner aber lasse bitten. Die Räthin trat bei dem alten Herrn ein. Erschreckt sahen sich die beiden an. „Um Gotteswillen, ist’s noch nicht genug an einem Unglück?“ fragte die Räthin, in banger Ahnung das unheilverkündende Gesicht des Alten betrachtend.

Dieser wandte sich kurz um, und da er nicht sprechen konnte, begann er zu pfeifen. Endlich trat er wieder vor die Frau.

„Damals, als mein Hannchen gestorben ist, Frau Nachbarin, da hab’ ich gemeint, etwas Schlimmeres könnt’s nicht geben. Heute weiß ich, daß das ein kleiner Schmerz gewesen ist, gar kein Vergleich zu dem, der mein Herz jetzt zerreißt. Es trifft auch Sie. Meine Tochter – Gott weiß, wie sie so geworden – ist heute morgen zu mir gekommen und hat gesagt, sie will fort vom Fritz – – Sonst habe ich schelten können und zanken, heut’ aber ist mir’s so gewesen, daß ich keine Silbe gefunden habe. Und wie sie gesagt hat, daß sie den Frieder Adami liebt und ihn nach der Scheidung heirathen will, da habe ich erst recht nichts sagen können; nur inwendig, da habe ich mich angeklagt und mich einen Esel geheißen, der da meinte, alles gut zu machen, und nicht bedachte, daß man kein Menschenherz auskennt, selbst nicht sein eigen Fleisch und Blut. Und erst zuletzt habe ich gefragt: ‚Und Dein Kind, Therese?‘ Und da ist’s gerade gewesen, wie sie das Bübchen tot aus dem Wasser gefischt haben.“

Die alte Dame war sprachlos in einen Stuhl gesunken. „O mein Bub’! Mein armer Bub’!“ kam es dann langsam von ihren Lippen. Und der alte Mann drückte ihr die Hand und nickte still mit dem grauen Kopf. Endlich sagte er:

„Ich kann nichts dafür, von mir aus ist sie rechtlich gewöhnt, und ich war so glücklich, als sie den braven Mann bekam. Wenn es helfen könnte – wie gerne wollt’ ich mein altes Leben hingeben! Aber, Frau Nachbarin, es giebt einen über uns, welcher die Schicksale lenkt, sagte mein Hannchen immer. – Stillhalten, Frau Nachbarin, stillhalten!“

Die Verarbeitung der Kohlen im Ruhrgebiet.

Auf Grund der verschiedensten Berechnungen haben die Gelehrten geschlossen, daß in einer nicht allzufernen Zeit die letzten schwarzen Diamanten dem Schoß der Erde entnommen und durch unsere und voraussichtlich auch unserer Nachkommen Leichtlebigkeit in Form von Kohlensäure und leider auch als Rauch der Atmosphäre zurückgegeben sein werden. Auch sie gehen dahin zurück, von wo sie genommen sind, soweit wenigstens, als sie menschlichen Händen erreichbar und für die Gewinnung lohnend erscheinen. Wenn alsdann ein Geschichtschreiber nach ein paar Schlagwörtern suchen wird, um die Faktoren zu bezeichnen, welche um die Wende des 19. Jahrhunderts das Kulturleben der Völker beherrschten, so wird er wohl die beginnende Herrschaft der Elektricität hervorheben müssen, die zutreffenden Ausdrücke aber werden Kohle und Eisen sein. Und Kohle noch in höherem Sinne als Eisen. Wir können uns wohl eine Kohlengewinnung in großem Stil vorstellen, ohne die gewaltige Entwicklung der Eisenindustrie unserer Tage, nicht jedoch die massenhafte Eisenproduktion ohne Kohle. Kohle ist angehäufte Kraft in schlummerndem Zustande, welche aber jeden Augenblick durch den Verbrennungsprozeß aufgeweckt zu werden vermag. So ist der Kohlenbergbau das belebende Element für jede Großindustrie.

Diese und ihnen nahestehende Gedanken dürften in dem Jahrhundert der Technik und der Naturwissenschaften Gemeingut aller Gebildeten sein. Weniger allgemein bekannt jedoch pflegt es zu sein, daß ein großer Theil der aus dem Erdinnern herausgeholten Kohle vor dem Verbrauch eine Reihe von Vorbereitungsarbeiten durchzumachen hat, so daß die in den Handel kommenden Formen der Kohle bereits die Bedeutung eines Fabrikats erlangt haben. So bringt eine große Zeche des Ruhrgebietes, welche mit einer Belegschaft von 1800 Arbeitern täglich 24 000 Centner Kohlen gewinnt, nur 6000 Centner als „Förderkohle“, d. h. in der Form, wie sie aus dem Schacht gehoben werden, zum Verkauf. Die übrigen 18 000 Centner werden erst einer umfangreichen Bearbeitung unterworfen. Diese „Aufbereitungsanstalten“ machen den „über Tage“ liegenden Theil einer Zeche vielleicht noch sehenswerther als die bekannteren Einrichtungen, welche die Förderung der Kohle aus dem Schacht, die Entfernung des Grubenwassers, die Lüftung der unterirdischen Bauten etc. zum Zweck haben.

Noch vor etwa 20 Jahren war von einer Aufbereitung der Kohlen nur in ganz beschränktem Sinne die Rede. Man fand wohl hier und da Siebe, welche die Kohlen in Sorten von verschiedener Stückgroße zerlegten, so wie sie für besondere Verwendungsarten sich vorzugsweise eigneten. Die heutigen ganz gewaltig vervollkommneten Einrichtungen sind, wie so häufig, ein Ergebniß der Noth, des Kampfes ums Dasein. Als in den siebziger und achtziger Jahren die große Geschäftsstille eintrat, als die Menge der geförderten Kohlen die Nachfrage weit überstieg und die Preise soweit herabgingen, daß von einem Gewinne nicht mehr die Rede sein konnte – hat es doch Zeiten gegeben, in denen der Preis auf den fünften Theil des jetzigen Werthes herabgesunken war – da suchten einzelne Zechen einen Vorsprung vor ihren Mitbewerbern dadurch zu gewinnen, daß sie den Abnehmern eine Ware von außergewöhnlicher Reinheit und diese noch in einer Sortierung der Stücke darboten, welche den Wünschen der Kunden in weitgehender Weise entgegenkam.

Natürlich wuchsen dadurch die Ansprüche des Publikums, und gleichzeitig wurde auch die Konkurrenz zu denselben Einrichtungen gezwungen. Soweit kam es wohl nicht, wie uns auf einer Zeche scherzhaft gesagt wurde, daß die Käufer jedes Stück Kohle – jede „Nuß“ – für sich in Watte verpackt und in Seidenpapier gewickelt verlangten: richtig jedoch ist, daß kleine Steinchen, die in der Kohle zurückgeblieben waren, auf dem Wege der Beschwerde als corpus delicti mit Postpaket den Zechen eingesandt worden sind. Diese Fluth der Ansprüche hat sich gegenwärtig verlaufen. Was sie jedoch erzeugt hat, ist geblieben, nämlich ein hoher Grad von Vervollkommnung in der vorbereitenden Verarbeitung der Steinkohle. Diese mag im Folgenden betrachtet werden.

Ein Förderschacht enthält zwei Räume – „Trümmer“ – in denen sich zwei eiserne Gestelle, „Förderkörbe oder Förderschalen“, an kräftigen Drahtseilen auf- und abwärts bewegen. Jedes Gestell, selber etwa 2000 bis 3000 kg schwer, pflegt 4 bis 8 kleine Förderwagen zu tragen, von denen jeder etwa 300 kg wiegt und etwa 500 kg Kohle aufzunehmen vermag. An beiden Seiten der Förderschale sehen wir noch die sogenannten „Fangeinrichtungen“, dazu bestimmt, wenn ein Seilbruch eintreten sollte, das Gestell auch dann noch an den Führungsbalken, zwischen denen dasselbe auf und ab gleitet, zum Stillstand zu bringen und vor dem Fall in die Tiefe – die tiefsten westfälischen Kohlenschächte erreichen jetzt über 700 Meter – zu bewahren.

Wir stellen uns vor den Schacht und sehen zu unserer Rechten ein Fördergestell heraufsteigen. Dasselbe trägt mit Kohlen gefüllte Wagen. Die Arbeiter ziehen dieselben herunter, fast gleichzeitig schieben andre Arbeiter leere Wagen wieder an deren Stelle, und die Förderschale versinkt in die Tiefe, um, dort angelangt, ihre leeren Wagen wieder durch gefüllte zu ersetzen. Nach kurzer Zeit taucht zu unserer Linken ein Gestell, wieder mit gefüllten Wagen, empor, um wie das vorige behandelt zu werden. Das Spiel wiederholt sich so in kurzen Zwischenräumen; jedesmal werden etwa 2000 bis 4000 kg Kohlen ans Tageslicht heraufgehoben. Die durchschnittliche Schachttiefe kann man etwa zu 400 Metern annehmen – 100 Meter mehr oder weniger spielen hier keine entscheidende Rolle; dieselbe kann von dem Fördergestell, welches etwa 9 Meter in der Sekunde durcheilt, bequem in einer Minute durchmessen werden, und ebensoviel Zeit mag das Herausziehen der vollen und das Nachschieben der leeren Wagen beanspruchen. Der Leser vermag nun selber auszurechnen, wie ein solcher Schacht stündlich 6 bis 12 Doppelwaggons Kohlen, jeden zu 10 000 kg, zu fördern vermag.

Verfolgen wir nun die gewonnenen Kohlen auf ihrem weiteren Wege! Ein Theil derselben, „Förderkohle“ genannt, wird sofort auf eine geneigte Ebene entleert und gleitet ohne weiteres in untergestellte Eisenbahnwagen – jede Zeche hat ihre besonderen Anschlußgeleise an die Eisenbahn –, um den Verbrauchsstellen zugeführt zu werden. Der Inhalt der meisten Wagen jedoch wird auf ein schwach geneigtes Sieb, „Rätter“, gestürzt, welches Löcher von 80 mm Weite enthält und durch regelmäßige Stöße fortwährend in Erschütterung versetzt wird. Nur die größeren Stücke vermögen über diese Oeffnungen hinwegzugleiten. Ein [849] eigenthümlicher Transport- und Verladeapparat führt dieselben ebenfalls einem Eisenbahnwagen zu. Unterwegs jedoch werden beigemengte Steine von Knaben abgehoben und beseitigt. Das Vorkommen solcher Steine, „Berge“ genannt, in allen Größen bis zum Staub herunter ist ein sehr lästiger Uebelstand des Kohlenbergbaus, und auf ihre Entfernung bezieht sich der Theil der Aufbereitung, der als „Wäsche“ bezeichnet wird.

Es ist unmöglich, die Beimengung solcher „Berge“ gänzlich zu vermeiden. Die Kohlen liegen ja eingebettet in Gestein, oben wie unten von dunklem Schieferthon begleitet; nicht selten finden sich Lagen davon in der Kohle selbst, dann als „Bergmittel“ bezeichnet. So kann es nicht ausbleiben, daß beim Hauen und Sprengen nothwendig auch Steine in die Kohlen gelangen.

Die auf dem „Rätter“ abgesonderte „Stückkohle“ ist nun der werthvollste Theil, der einen höheren Preis erzielt, auch geringeren Qualitäten zur Erhöhung des Werthes beigemengt wird. Der Rest jedoch von weniger als 80 mm Durchmesser, welcher durch die Löcher des Rätters hindurchfiel, bildet den Gegenstand der weiteren Aufbereitung. Derselbe wird zunächst von Schöpfbechern – „Elevatoren“, „Paternosterwerken“ – ergriffen und in die Höhe gehoben. Diese Becherwerke gleichen denen eines Baggers, welche Schlamm vom Boden des Wassers herauffördern und dem Leser vielleicht schon bei irgend einer Gelegenheit bekannt geworden sind.

In unserem Falle entleeren die Becher ihren Inhalt in große, etwas schräg liegende eiserne Trommeln, deren Mäntel drei Abtheilungen von Löchern, von oben nach unten gerechnet mit zunehmender Weite, zu enthalten pflegen. Indem die Kohlen auf dem Boden der beständig in Drehung befindlichen Trommel abwärts gleiten, sortieren sie sich in 4 Partien verschiedenen Durchmessers, von denen die kleinste Sorte die erste Abtheilung der Löcher, die folgende die zweite etc. passiert. Was auch für die Oeffnungen der dritten Abtheilung noch zu grob ist, fällt als vierte Sorte aus der Trommel selber heraus. Gewöhnlich wird durch Verbindung mehrerer Trommeln diese Zerlegung – „Separieren“ oder „Classieren“ genannt – noch weiter geführt, sodaß etwa 7 Sorten erzeugt werden. Die dicksten (80 bis 40 mm) heißen „Knabbeln“ oder „Würfel“, die folgenden (40 bis 25 mm und 25 bis 15 mm) „Nuß I“ und „Nuß II“; dann folgen „Schmiedekohlen“ (15 bis 8 mm), weiter mehrere Sorten „Feinkorn“ und endlich „Staubkohlen“. Wenn nun auch in neuester Zeit die maschinellen Einrichtungen dieser „Separation“ Aenderungen erlitten haben, so haben die letzteren doch in Westfalen noch keine weitere Verbreitung zu erlangen vermocht. Das geschilderte Verfahren ist hier das allgemein übliche. Die Vornahme der Separation ist zugleich eine unumgängliche Vorbedingung für den sog. „Waschprozeß“, d. h. die Scheidung der Schieferstücke von der Kohle. Diese Trennung läßt sich nämlich nur dann mit Sicherheit ausführen, wenn beide Theile, Kohle und Schiefer, innerhalb nicht zu weiter Grenzen gleiches „Korn“, d. h. gleiche Dicke der Stücke, besitzen. Das Verfahren beruht auf dem allbekannten Naturgesetz, nach welchem die Spreu vom Weizen gesondert wird. Wirft man ein Gemenge von Körnern und Spreu durch die Luft, so überwinden die schwereren Körner den Widerstand derselben leichter, fliegen mithin weiter weg; das Gemenge zerlegt sich in eine dem Arbeiter näher liegende Schicht Spreu und eine entferntere Lage Korn.

Derselbe Zweck läßt sich auch noch anders erreichen. Richten wir einen kräftigen Luftstrahl gegen das Gemenge, so treibt derselbe die leichtere [850] Spreu weiter fort, das Korn bleibt zurück. Hierauf beruhen die bekannten Kornreinigungsmühlen. Nun läßt sich aber mit der leichten Luft gegen die schweren Kohlenstücke und die noch schwereren Schiefer nichts ausrichten. Man wählt daher eine hierfür geeignetere Substanz, das Wasser.

Würden wir ein Gemenge aus Kohlen- und Schieferstücken von annähernd gleicher Größe in Wasser zum Sinken bringen, so würden die schwereren Schiefer den Widerstand des Wassers leichter überwinden und schneller hinabeilen. Nach kurzer Zeit hätte sich unser Gemenge in eine untere Schicht Schiefer und eine obere Lage Kohlen geschieden.

Auch die zweite der vorigen Zerlegungsarten können wir mit Wasser zur Ausführung bringen. Stellen wir uns ein Gefäß vor mit durchlöchertem Boden, darauf ein Gemenge von Kohlen- und Schieferstücken, welche so dick sind, daß sie die Löcher nicht passieren können! Lassen wir nun durch die Sieböffnungen des Bodens Wasser mit hinreichender Geschwindigkeit emporsteigen, so wird dasselbe beide Theile heben, die leichteren Kohlen aber in derselben Zeit weiter nach oben schaffen als die Schiefer. Wir können die Einrichtung so abpassen, daß die Kohlen bis zum Rande des Gefäßes gehoben und hier von dem überströmenden Wasser mit fortgerissen werden. Die Schiefer werden alsdann noch einige Zoll tiefer liegen. Lassen wir hier einen zweiten Theil des Wassers durch einen Schlitz in der Seitenwand hinausströmen, so läßt sich das Ganze bei geschickter Regulierung so einrichten, daß dieser zweite tiefer gelegene Wasserstrom die Schiefer hinauswirft und in ein besonderes Gefäß – den „Bergetrog“ – befördert.

Was wir hier darlegten, ist das Wesen der sogenannten „Setzkästen“, welche bei der Trennung der Erze von taubem Gestein längst benutzt, aber erst neuerdings für die Kohlen in Anwendung gekommen sind.

Um den geschilderten Prozeß praktisch auszuführen, liegt neben jenem Kasten mit Siebboden noch ein zweites Gefäß, in welchem ein Stempel wasserdicht auf und niedergeht. Bei jedem Niedergange drückt derselbe Wasser durch das Sieb und bewirkt so die angestrebte Trennung. Für die Reinigung der ganz kleinen Körner ist diese Einrichtung etwas abgeändert, da ein weiteres Sieb die Kohlen sammt Schiefer durchfallen ließe, ein hinreichend enges jedoch dem Wasser nicht leicht genug den Durchgang gestattete.

Diese „Feinkornsetzmaschinen“ haben ein weitmaschiges Sieb, darauf aber eine Lage von schwedischem Feldspath. Man hat gefunden, daß dies Gestein vermöge seiner Schwere für den vorliegenden Zweck sich am besten eignet; auch haben die Stücke desselben eine wohlabgepaßte Größe. Die Lücken zwischen den Stücken des Feldspaths öffnen und schließen sich, je nachdem der Wasserstrom emporsteigt oder zurückfließt. Die Schiefer treten dabei in diese Lücken ein, durchdringen das Feldspathlager und wandern schließlich durch die weiten Maschen des Siebes, während die Kohle auch hier oben hinausgespült wird.

Durch diesen Waschprozeß erleiden nun die Kohlen eine ganz wesentliche Verbesserung, welche sich zahlenmäßig an einer Abnahme ihres Aschengehaltes nachweisen läßt. Zumal die „Feinkornsetzmaschinen“ lassen sich so fein regulieren, daß ein geübter Waschmeister innerhalb gewisser Grenzen jeden vorgeschriebenen Aschengehalt zu erzeugen verstehen wird. Dementsprechend sind nun auch die Ansprüche der Abnehmer gestiegen. Koks z. B., aus ungewaschenen Kohlen dargestellt, würden heutzutage wegen des hohen Aschengehalts keinen Käufer mehr finden.

Wo ein hoher Grad von Reinheit verlangt wird, nimmt man absichtlich häufig erst eine weitgehende Zerkleinerung vor, um auf der „Feinkornsetzmaschine“ um so sicherer auch die kleinsten Schiefertheilchen entfernen zu konnen.

Was wird nun aus der so gereinigten und sortierten Kohle? Die größeren Stücke, die „Würfel“, „Nüsse“ und „Schmiedekohlen“, finden in der Küche der Hausfrau, beim Schmied etc. in der vorliegenden Form leicht Verwendung. Aber die ganz feine, zum Theil staubförmige Kohle? Hier erhebt sich eine ernste Schwierigkeit. Ein so feines Pulver läßt sich, bei der gewöhnlichen Einrichtung wenigstens, nicht verbrennen, da die Verbrennungsluft durch die engen Zwischenräume nicht hindurchgeführt werden kann. Nun ist aber reichlich ein Drittel, ja fast die Hälfte aller Kohlen „Feinkohle“; somit ist die Verwendung derselben eine wichtige Lebensfrage der Kohlenindustrie. Glücklicherweise liegt heutigen Tages nach zwei Richtungen für diese „Feinkohle“ ein solcher Bedarf vor, daß derselbe durch die von selber entfallenden Mengen häufig nicht gedeckt werden kann, sondern oft noch ein Theil der größeren Stücke dazu der Zerkleinerung unterworfen werden muß. Diese Verwendungsarten sind die Verkokung und das Briquettieren.

Reden wir zunächst von den Koks. Wer kennt sie nicht, diese halbmetallisch glänzenden Stücke, wie sie in poröser, lockerer Form als Nebenerzeugniß von jeder Gasanstalt in Menge geliefert werden, um z. B. unsere Füllöfen zu speisen? Dennoch ist dies nur ein geringer [851] Bruchtheil aller überhaupt erzeugten Koks. Unsere Hochöfen, welche das Roheisen liefern, bedürfen der Koks in solchen Massen, daß die Zechen die großartigsten Einrichtungen zur Herstellung derselben getroffen haben. Auch würden die Gaskoks für die Hochöfen keine Verwendung finden können, da sie viel zu locker sind, um unter dem Druck der Erzmassen, welche jene über 20 Meter hohen Oefen füllen, nicht zu Pulver zermalmt zu werden und so dem Winde, welcher hindurch geblasen werden muß, den Weg zu versperren. Eine unmittelbare Verwendung stückförmiger Steinkohlen würde an demselben Uebelstande scheitern; auch sind diese unvorbereitet schon um deswillen nicht brauchbar, weil sie immer in mehr oder weniger hohem Grade Schwefel enthalten; die messingartigen, oft ins Bläuliche spielenden Anlauffarben mancher Kohlen verrathen dies dem kundigen Blick sofort. Dieser Schwefel würde nun unfehlbar ins Eisen gelangen und dasselbe brüchig machen. Nur manche „Anthracitkohlen“ sind so fest und schwefelfrei, daß sie ohne Vorbereitung den Hochöfen zugeführt werden können.

Auch die Koksdarstellung hat ihre Geschichte: von der einfachen Darstellung in Meilern geht es aufwärts bis zu den jetzigen Koksöfen. Unsere heutigen Einrichtungen weichen in den Einzelheiten mannigfach von einander ab; im Prinzip jedoch stimmen sie alle überein. Die Koksdarstellung ist etwa die Umkehrung der Leuchtgasfabrikation. Bei der letzteren erhitzen wir eine geeignete Kohle, die „Gaskohle“, in thönernen Retorten. Es entweicht alsdann bei diesem „Destillationsprozeß“ außer Substanzen, welche sich als Wasser, Theer und Ammoniakwasser in den kühleren Theilen der ganzen Einrichtung ablagern, ein brennbares Gas, welches einige Reinigungsprozesse durchmachen muß, um alsdann in die Röhrenleitung geführt zu werden und unseren Leucht- und Heizzwecken zu dienen. Dabei hinterbleiben in der Retorte jene porösen Koks. Dieselben behandeln wir hier als Abfall, verbrennen einen Theil davon, um unsere Retorten zu heizen, und verkaufen den Rest. Umgekehrt richten wir bei der Verkokung unser Hauptaugenmerk auf möglichst reiche Gewinnung dieser Koks, lassen das entweichende Gas als Nebenerzeugniß gelten und verbrennen dasselbe, um unsere Retorten soweit zu erhitzen, als es der Prozeß erfordert.

Dieser Vorgang nun spielt sich in den sogenannten „Koksbatterien“ ab. In Westfalen am meisten verbreitet sind die sogenannten Coppée-Oefen. Etwa 30 bis 60 derselben bilden eine „Batterie“. Es sind, wenn wir nebensächliche Theile übergehen, wagerecht liegende Zellen, etwa 10 m lang, 60 cm breit und 170 cm hoch. Jede Zelle („Retorte“, „Ofen“) faßt etwa 6000 kg Kohle; sie ist von feuerfesten Wandungen ringsum umschlossen und hat vorn wie hinten eine verschließbare, ebenfalls feuerfeste Thüre. Die Wände zwischen zwei benachbarten Zellen enthalten Hohlräume, auch zieht ein Kanal („Sohlkanal“) unter jeder Zelle durch. Soll eine solche Batterie in Gebrauch genommen werden, so werden zunächst die Zellen bis zur Weißgluth erhitzt. Alsdann bringt man durch drei in der Decke angebrachte Oeffnungen („Füllschächte“) die Kohlen in fein vertheiltem Zustande hinein und verschließt diese „Füllschächte“ wie auch die beiden Thüren luftdicht.

Unter der Hitze der weißglühenden Wände beginnt alsbald der „Destillations“-Prozeß – Gas entweicht. Dieses Gas leitet man nun durch schlitzförmige Oeffnungen, welche oben an den Wänden der Zellen angebracht sind, zunächst in die Hohlräume der Wandungen und von da auch in den „Sohlkanal“. Gleichzeitig führt man durch besondere Oeffnungen von außen soviel Luft zu, daß eine fast vollständige Verbrennung des Gases erzielt wird. Die Batteriezellen sind nun seitlich wie auch unten von Flammen umgeben. Das Gas der Kohle wird hier noch vollkommener ausgetrieben als in den Retorten der Gasanstalt. Nachdem das brennende Gas in der Batterie seine Schuldigkeit gethan hat, läßt man es keineswegs in die freie Luft entweichen, denn es enthält noch viel Wärme und kann noch wichtige Dienste leisten. Man sammelt es daher in einem unterirdischen Kanal, leitet es unter die Dampfkessel, welche den Kraftbedarf für die maschinellen Anlagen der Zeche zu liefern haben, und diese abziehende Hitze der Batterie („Abhitze“) reicht noch vollkommen für die Heizung sämmtlicher Kessel aus, so daß der bedeutende, sonst für dieselben erforderliche Aufwand an Brennmaterial gespart werden kann. Man schätzt [852] diesen Gewinn so hoch, daß Hüttenwerke, welche Koks in größerer Menge bedürfen, einen Theil derselben in eigenen Koksbatterien erzeugen, um ihre Kessel ebenfalls durch die „Abhitze“ feuern zu können.

Während der Verkokung backt nun die Kohle zu einer Art von Kuchen zusammen.

Nach 48 Stunden ist der Prozeß vollendet. Die Zellen werden alsdann auf beiden Seiten geöffnet, damit man den Inhalt herausdrücken kann. Zu dem Zweck ist eine besondere Dampfmaschine, eine Art Lokomotive, hinter der Batterie aufgestellt, mit der man hin und her fahren und hinter jeder Zelle Aufstellung nehmen kann. Diese Maschine treibt an einer langen Zahnstange einen Stempel vom Querschnitt der Zelle durch dieselbe hindurch und schiebt so am entgegengesetzten Ende die noch glühende, teigartige Koksmasse hinaus. Löschmannschaften richten sofort einen Wasserstrahl gegen dieselbe, um Verlusten durch Verbrennung an der Luft zu begegnen.

Die noch glühenden Zellen werden alsbald wieder mit Kohlen gefüllt, und das vorige Spiel beginnt von neuem.

Um dies Füllen bequem und rasch ausführen zu können, geht eine Eisenbahnanlage über die ganze Batterie hinweg. So können die Kohlen unmittelbar über die Füllschächte gefahren und in dieselben hinabgestürzt werden.

Die gewonnenen Koks sind nun, zumal sie beim Entleeren der Zellen durch den Stempel eine Pressung erlitten, fest und ziemlich schwefelfrei. Freilich sind diese Vortheile durch einen Verlust erkauft worden. Man rechnet im Ruhrgebiet, daß etwa 30% der Kohle verloren gehen; die Ausbeute, das „Ausbringen“, an Koks beträgt somit etwa 70%, kann jedoch unter günstigen Umständen 85% und noch darüber erreichen. Neuerdings ist es übrigens gelungen, das Verfahren noch erheblich zu verfeinern. Durch Einrichtungen ähnlich denen, wie sie bei der Leuchtgasfabrikation bestehen, vermag man dem bei der Verkokung freiwerdenden Gas, ehe es seinen Dienst bei der Heizung der Oefen übernimmt, seinen Gehalt an Theer und Ammoniakwasser und außerdem noch an Theerölen abzunehmen, welch letztere mit ihren Ableitungen, z. B. dem Benzol, in der Bereitung der Anilinfarben eine wichtige Rolle spielen.

Nicht jede Kohle eignet sich zur Koksbereitung. Bedingung ist, daß dieselbe in der Hitze zusammenbackt und dabei soviel Gas entweichen läßt, als zur Erzeugung der nöthigen Hitze gerade erforderlich ist.

Einen Ueberschuß an Gas hat man nicht gern, da derselbe einen unnöthigen Verlust, eine Abminderung des „Ausbringens“, zur Folge hat. Eine mäßig „fette“ Kohle eignet sich am besten. Ganz ungeeignet jedoch sind die „mageren“ Kohlen, die nicht backen und kein oder nur wenig Gas geben. Dies war nun früher für die „mageren“ Zechen recht schlimm, da sie für die große Menge ihrer „Feinkohlen“ kein rechtes Unterkommen zu finden wußten. Zwar kann man von denselben soviel einer fetten Kohle beimischen, daß das Ganze nunmehr verkokbar wird, Rücksichten auf den Herstellungspreis aber werden dies in den meisten Fällen verbieten. Gewöhnlich werden die nicht backenden Feinkohlen zur Darstellung der Briquetts (Preßkohlen) benutzt, wozu man allerdings an einigen Stellen auch fette Kohlen verwendet.

Die Briquetts werden aus feinem Kohlenpulver hergestellt. Da dasselbe jedoch für sich auch in der Hitze nicht backt, so bedarf es eines Zusatzes, der diese Verbindung der kleinsten Theilchen zu einer festen Masse zu bewirken vermag. Allgemein wird dazu ein fester, spröder Asphalt genommen, „brai sec“ genannt, der in der Hitze schmilzt und von dem etwa 5 bis 7%, je nach der Beschaffenheit der Kohle, zugesetzt werden. Dieser Asphalt wird als Nebenerzeugniß bei der Leuchtgasfabrikation gewonnen und unterscheidet sich von Theer wesentlich dadurch, daß er schon bei gewöhnlicher Temperatur fest ist. Früher schwer verkäuflich, ist diese Substanz jetzt so gesucht, daß sie einen bestimmenden Einfluß auf den Preis der Briquetts ausübt und selber in den letzten Jahren im Werth auf das Doppelte gestiegen ist.

Das Gemenge von Kohle und Asphalt wird auf einen großen sich drehenden Tisch gebracht, über den eine lange Flamme hinwegstreicht. Dadurch wird dasselbe bis zur Backfähigkeit erhitzt, um nun den Pressen zugeführt zu werden, welche die Masse entweder zu würfelförmigen Stücken oder zu Knollen von Faustgröße („Eibriquetts“) formen. Solche Tische entwickeln jedoch aus dem Asphalt des Gemenges einen recht lästigen Rauch. Daher zieht man neuerdings vor, die Erweichung der Masse in geschlossenen Trommeln durch stark überhitzten Dampf zu bewirken.

Die Pressen nach Couffinhal-Biétrix[WS 1] sind in Westfalen am verbreitetsten. Sie pressen die Kohle erst von oben und dann auch noch von unten mit einem Druck von 180 kg auf den Quadratcentimeter zusammen. Eine solche Presse liefert in der Minute 28 Briquetts zu 5 kg, also 140 kg in der Minute oder 8400 kg in der Stunde, d. h. in der zehnstündigen Arbeitsschicht 84 000 kg oder über 8 Doppelwaggons.

Im Ruhrgebiet giebt es Zechen, welche 3 solcher Pressen gleichzeitig im Betriebe haben. Schon hieraus folgt wohl die ausgedehnte Verwendung, welche sich dies Fabrikat in wenigen Jahren erobert hat.

Ein gutes Briquett muß so fest sein, daß es, von einem kräftigen Manne so hoch wie möglich geworfen, beim Aufschlagen nicht zerbricht. Diese Festigkeit in Verbindung mit der regelmäßigen Form der Stücke, welche eine knappe Raumausnutzung beim Verladen gestattet, macht die Briquetts zum Versand auf weite Entfernungen besonders geeignet. Freilich neigen sie auch wegen ihres Asphaltgehaltes zur Entwicklung von Ruß, und dies ist doch in vielen Fällen ein fühlbarer Uebelstand.

Wir sehen also, daß von der rohen Förderkohle vielverzweigte und oft lange Wege zu den Kohlensorten führen, welche der Mensch zu seinen mannigfachen häuslichen und industriellen Bedürfnissen benutzt. Und wenn wir diese Wege in ihrer Gesammtheit überblicken, so erkennen wir ein gemeinsames Ziel, dem sie zustreben. Es heißt: höchste Ausnutzung der kostbaren Schätze der Tiefe, peinliche Sparsamkeit mit den schwarzen Diamanten!

Alle Rechte vorbehalten.

Vom „Malkasten“ zu Düsseldorf.

Der Rhein, der alte Vater Rhein! Wie mancher Wanderer hat ihn gepriesen, wie mancher Dichter ihn besungen in begeisterten Weisen! Wer ihn schaute, dem senkte sich der Reiz seiner Landschaft, der poetische Zauber seiner Burgen und Schlösser, seiner Geschichte und Sage tief ins Herz.

Aber schauen wir genauer zu, so gilt der Lobpreisungen unerschöpfliche Fluth doch meist nur einem Theile des Stromes. Jene Strecken vom Niederwalddenkmal bis zum Drachenfels sind es vornehmlich, welche die Harfen der Sänger erklingen lassen. Für den Wanderer und für den Dichter hört der Rhein auf beim Siebengebirge oder allenfalls bei der „Stadt mit dem ewigen Dom“. Was unterhalb liegt, das ist gleichsam nur ein Anhang, ein Nachwort, das man im Nothfall auch ungelesen lassen kann.

Und doch birgt auch dieser Anhang noch der Perlen genug! Da ist das malerische Kaiserswerth, das denkwürdige Xanten, da ist vor allem das liebliche Düsseldorf mit seinen grünenden Gärten, mit seinen Künstlern und ihrem prächtigen Heim, dem „Malkasten!“.

Die älteren Leser der „Gartenlaube“, die heute mit mir dem „Malkasten“ einen Besuch abstatten, sind nicht ganz unbekannt daselbst. Noch 1885 haben sie einen Blick in seine Kegelbahn geworfen, und auch früher schon haben sie sich manchmal mit ihm beschäftigt. Aber immer kommt man gern wieder. Denn wahrlich, es lohnt der Mühe! Es ist ja eine leidige Thatsache, daß von dem Nimbus, welcher für den Fernerstehenden das Künstlerdasein umwebt, so manches Stück bei näherer Betrachtung dahinschwinden muß. Aber dem idyllischen Besitzthum der Düsseldorfer Künstlerschaft droht dieses Schicksal nicht. Je näher man es kennt, desto mehr wird man es liebgewinnen.

Es war im Jahre 1848. Die nationale Bewegung hatte ihren machtvollen Aufschwung genommen, und in den edelsten und besten Männern lebte der Glaube an den Anbruch einer neuen großen Zeit für unser geeintes deutsches Vaterland.

„Damals hatte sich in Düsseldorf ein Komitee gebildet aus allen Kreisen der Bevölkerung, um der freudigen Begeisterung, die sich aller bemächtigt hatte, einen öffentlichen Ausdruck zu geben, und zwar durch ein Verbrüderungsfest am 6. August. Die Künstlerschaft wurde aufgefordert, durch ihre Theilnahme und Hilfe dem Feste einen besonderen Glanz zu verleihen. So wurde denn am Abende des 6. August auf der Alleestraße zwischen dem heutigen Theater und der Kunsthalle eine Kolossalstatue der Germania enthüllt und bei lodernden Fackeln bejubelt und besungen. Schließlich senkten sich die Fahnen aller deutschen Länder vor dem Banner mit dem Adler des neuerhofften Reiches.

Nach dieser Huldigungsfeier zogen die Künstler nach dem heute noch bestehenden Lokal zur ‚Bockhalle‘, und hier kam bei patriotischen Reden und fröhlichem Becherklang der Gedanke zum Ausdruck: gleich wie die deutschen Stämme sich einigen sollten, so möchte auch im Kreise der Künstlerschaft sich eine Vereinigung bilden, die ihre Glieder einander persönlich näher führen würde, damit sie nach des Tages ernster Arbeit Erholung und Anregung fänden in treuer Gemeinschaft. Der sofort gegründete Verein wurde nach des Altmeisters Carl Hübner geistreichem Vorschlag ‚Malkasten‘ getauft. Alle Farben sollten vertreten sein, alle Farben zur Geltung kommen, alle ein gleiches Recht haben.“ Mit diesen Worten schilderte am letztjährigen Stiftungsfest der damalige Vorsitzende O. Erdmann die Gründung des Vereins. „Im Laufe der Zeit,“ fuhr er dann fort, „sind manche Ideale, die im Jahre 1848 erträumt wurden, verloren gegangen, manche Enttäuschungen mußten verwunden werden. Der Malkasten hat alle Stürme glücklich überstanden und unerschüttert festgehalten an seinem Wahlspruch und seiner Fahne.“

So ist denn auch in seiner Entwicklungsgeschichte ein stetes Emporblühen zu immer prächtigerer Entfaltung zu beobachten. Von hervorragender Bedeutung in diesem Verlauf ist die Erwerbung seines jetzigen eigenen Hauses. In den ersten Jahren seines Bestehens hatte er ein zwar sorglos gemüthliches, aber doch ziemlich fragwürdiges Dasein geführt, indem er als Miether in verschiedenen Gastlokalen Unterkunft suchte. Da, in der Mitte der fünfziger Jahre, wurde ihm vom Schicksal die Gunst zutheil, ohne viel Mühe die bekannte ehemals Jacobische Besitzung in Pempelfort als Eigenthum erwerben zu können.

Eine Klippe, die sich anfangs noch drohend zeigte, wurde bald glücklich umsteuert. Der Verein mußte nämlich, um den Besitz antreten zu können, sich Körperschaftsrechte verschaffen. Das zu diesem Zweck eingereichte Gesuch fand aber bei der Regierung eine wenig günstige Aufnahme. War doch in den reaktionären Jahren der Demokratenriecherei die sich so ungebunden bewegende Künstlergesellschaft in den Geruch eines höchst gefährlichen Verschwörernestes gekommen! Leute von der verfänglichen Färbung eines Freiligrath hatten hier als Stammgäste verkehrt; ja man wollte sogar in dem Wappenthier des „Malkastens“, einem Adler, der in den Krallen ein Bierseidel und einen Hausschlüssel trägt, ein [854] frevelhaft karikiertes preußisches Wappen aufstöbern! Als aber bei näherer Erkundigung die befriedigendsten Aufschlüsse über die scheinbar so hochverrätherischen Respektlosigkeiten gegeben werden konnten und es sich herausstellte, daß in der sich harmlos vergnügenden Künstlervereinigung nicht eine Spur von Blutdurst, Tyrannenhaß und Umsturzplänen zu finden sei, da wurde das eingereichte Gesuch nicht länger beanstandet.

In jener reizenden Parkanlage mit ihren mächtigen Baumgruppen, ihren stillanmuthigen Teichpartien, ihren lauschigen Plätzchen im Gebüsch oder am Wasserfall, in dem die muntere Düssel über Steingerölle stürzt – wie dies alles schon Goethe als Gastfreund Jacobis in „Wahrheit und Dichtung^ so begeistert geschildert – dort wurde nun ein echtes Künstlerhaus erbaut. Bald bethätigte sich natürlich auch immer lebhafter die Lust, das eigene Heim in würdiger Welse auszuschmücken. Dekorative Wandgemälde von Leutze und Ad. Schmitz, „Albrecht Dürers Huldigung“ darstellend, zierten den Speisesaal; im Laufe der Jahre kam eine ganze Reihe neuer Bilder von Kröner, Fahrbach, Simmler, von Gebhardt, Volkhart u. a. hinzu, die in harmonischem Zusammenwirken mit schweren Rüstungen, seltenen Trophäen und anderen Schmuckgegenständen dem großen Festsaal eine machtvolle Wirkung verleihen. Und hatte schon bisher der „Malkasten“ den Ruf genossen, daß er es verstehe, die heitersten, schönsten Künstlerfeste zu feiern, so wußte er von jetzt ab, da ihm ein so herrliches Eigenthum zu Gebote stand, sich in der Eigenschaft als Festgeber weit und breit einen hervorragenden Namen zu erwerben. Bei solchen Gelegenheiten werden in der Regel selbst dieses Hauses Wände zu enge, und mit Bedauern sieht sich dann der Einladende genöthigt, seiner Gastfreundschaft Grenzen zu setzen. Günstiger sind in dieser Beziehung die Sommerfeste gestellt, weil der Park räumlich eine bedeutende Ausdehnung hat, und sie gestalten sich denn auch gewöhnlich zu Festlichkeiten, wie sie so abwechslungsreich und farbenprächtig eben nur die sprudelnde Künstlerlaune ins Leben zu rufen weiß.

Unter den bisherigen Veranstaltungen gebührt unstreitig die Krone dem großartigen Kaiserfest im Jahre 1877, wo der „Malkasten“ den glorreichen Gründer des Deutschen Reiches in seinem Heim begrüßen durfte, wo alle Künste sich vereinten um jenen unvergeßlichen Abend zu einer des Gastes wie des Gastgebers würdigen Huldigungsfeier zu erheben. Damals erhielt das „Achtundvierziger Kind“ seine Weihe; in der ganzen Welt wurde sein Name bewundernd genannt, und mit besonderem Stolz wurde als ehrenvollster Schmuck der anerkennende Dankesbrief des greisen Monarchen an der Wand des Hauptsaals angebracht.

Die Hauptleiter des Festes, W. Camphausen und C. Hoff, wurden dem „Malkasten“ leider zu früh entrissen; unter ihrem thatkräftigen Wirken hat er eine hohe Blüthe erreicht.

Gewissermaßen ein Familienfest, das meist nur die Mitglieder in engstem Kreise zusammenführt, bringt alljährlich der Lenz, dessen triumphierenden Einzug der „Malkasten“ durch eine Riesen-Maibowle feiert. Mitten in ein solches Frühlingsfest hinein versetzt uns der Zeichner unseres Bildes. Da lagert im Hintergrunde, den Eintretenden heiter bewillkommnend, laubumkränzt und mit dem Wahrzeichen des „Malkastens“ geschmückt, das große Vereinsfaß, unter dem sich die inhaltvolle Bowle befindet. An dieser, deren stattliches Bäuchlein eine schier unerschöpfliche Menge des edlen Rebensaftes faßt, sehen wir O. Erdmann unter der bewährten Beihilfe des behäbigen Kellermeisters noch in voller Thätigkeit, den Labetrunk für all die durstigen Kehlen in ausreichendem Maße zu brauen. Im ganzen Saale aber sprudelt unerschöpfliche Heiterkeit. Alt und jung mischt sich in buntem Durcheinander. Die ältesten Malkästner, die einst schon an der Wiege des jetzt so blühend emporgewachsenen Sprößlings gestanden haben, werden wieder jung in diesem frischen fröhlichen Kreise.

Da leuchtet vor allem der geistvolle Kopf des Führers der Düsseldorfer Landschafterschule, Andreas Achenbachs, hervor; auch um den „Malkasten“ hat er sich glänzende Verdienste erworben, denn seinem entschlossenen Eingreifen ist es in erster Linie zu danken, daß der Ankauf der Jacobischen Besitzung möglich wurde. Der Verein bewies denn auch seine Dankbarkeit gegen den edlen Wohlthäter bei Gelegenheit seines siebzigsten Geburtstages, indem er ihn zu seinem Ehrenmitgliede ernannte und ihm eine Jubelfeier veranstaltete, wie sie wohl selten einem Künstler zutheil geworden ist.

An seiner Seite erblickt man den Altmeister der Düsseldorfer Genremalerei, Benjamin Vautier, dessen liebenswürdiger Humor schon so manches Herz gefangen genommen hat. Links von ihm steht der Schlachtenmaler E. Hünten, weiterhin erkennen wir Oswald, den jüngeren Achenbach, den Meister in der packenden Darstellung italienischen Lebens; neben ihm Chr. Kröer, der den deutschen Wald und seine flinkfüßigen Bewohner verherrlicht. Ihnen reihen sich der Historienmaler Albert Baur und der Landschaftsmaler G. Oeder an, sowie die jüngeren Malkästner Carl Gehrts, Th. Rocholl, Jacobus Leisten, Joh. Gehrts, F. Montan, A. Frenz, F. Brütt, Volkhart, Jutz, H. Otto, Schnitzler, F. Vezin, A. Lins und viele andere. Ja, wer nennt die Namen all in dem malerischen Gewirr!

Am Klavier sitzt der Humorist Fritz Sonderland, dessen muntere Laune in scherzhaften musikalischen Leistungen sich ausströmt. Und hat er sein Spiel unter jubelndem Beifall geendet, so ertönen von der Veranda her die allen vertrauten Klänge des Malkastenmarsches, einer Komposition von Jul. Tausch, welche, in Liedform übertragen, von der Künstlerliedertafel unter Musikdirektor H. Willemsens sicherer Leitung zum Vortrag gebracht wird.

Da erschallt aus den Reihen der Ruf: „Op der Bühn!“, eine Zauberformel von unfehlbarer Wirkung. Der Vorhang hebt sich und eine flott improvisierte Aufführung auf der Bühne führt die Stimmung zum Gipfel der Heiterkeit. Diesen Vorgang hat schon der wackere Chronist, der verstorbene Meister Wilh. Camphausen, in seiner „Chronica de rebus Malcastaniensibus“ mit den ergötzlichen Versen geschildert.

Und sind wir des Berathens müde,

Treibt gleich die Narrheit neue Blüthe

In einem lust’gen Bummelstück.

Da lacht der Schalk aus jeder Ritze

Mit Pritschenschlag und Schellenmütze

Und lose Schelmerei im Blick.

So zeigt sich denn der „Malkasten“ als ein ergiebiger Boden für eine zwanglose, echt künstlerische Fröhlichkeit, die nach ernstem Schaffen eine anregende erfrischende Erholung bietet. Und mancher launige Funke, der uns aus Bildern der Düsseldorf Meister entgegenblitzt – er wäre wohl ungeboren geblieben ohne den „Malkasten“ und seine Feste.

[855]

Alle Rechte vorbehalten.

Im Ballon.

Es ist zehn Uhr vormittags. Eine leichte Brise läßt den Ballon sachte sich hin und her wiegen. Am Himmel zeigen sich vereinzelte Haufenwolken in verschiedenen Größen. Kein bewunderndes Publikum steht schaulustig um uns herum, kein Musiktusch wird unsere Abfahrt verherrlichen; nur die wenigen Freunde, welche uns behilflich sind, werden uns vielleicht mit neidischen Blicken nachsehen. Wozu auch eine Bewunderung? Wir fühlen uns wegen der beabsichtigten Fahrt keineswegs als Helden, die einer großen That entgegengehen.

Die Hülle unseres Ballons ist von erprobter Festigkeit und sorgfältig gedichtet, das Netzwerk ist aus den besten Leinen, der Korb dauerhaft und den Anstrengungen einer Schleppfahrt gewachsen, das Ventil schließt nach dem Gebrauch wieder vollkommen ab. Auf die Mitnahme eines Ankers haben wir verzichtet und dafür unseren Korb mit einem 100 Meter langen und zwei Finger starken rauhen Gleitseil ausgerüstet. Ein solches Tau schmiegt sich überall dem Boden an, ob hart oder weich, bedeckt oder unbedeckt, und bringt, wenn es in seiner vollen Länge auf der Erde liegt, den Ballon noch bei einer Windstärke zum Halten, bei welcher ein Anker, gleichviel von welcher Art, in großen Sätzen wie toll hinter dem Ballon herkollert. Für besonders windiges Wetter besitzt unser Ballon eine Zerreißvorrichtung, durch welche wir imstande sind, vom Korbe aus die Hülle von oben bis unten aufzureißen. Durch den Riß entströmt das Gas mit großer Schnelligkeit, und der Ballon, der, kurz vorher zu einem mächtigen Segel aufgebauscht, den Korb nebst seinen Insassen unbarmherzig durch dick und dünn schleppte, liegt in 3 bis 4 Sekunden entleert auf dem Boden. Die Tagesarbeit einer fleißigen Näherin heilt die klaffende Wunde wieder vollkommen.

Mit der Ausrüstung unseres Ballons sind wir fertig. Wir nehmen in dem Korbe Platz. Jetzt geht es noch an ein Hauptgeschäft vor der eigentlichen Abfahrt, an das sogenannte Abwägen unseres Fahrzeuges, d. h., es wird der Korb soweit entlastet, daß der Ballon ganz wenig Auftrieb zeigt; es geschieht dies, um über die Menge des mitzunehmenden Ballastes Aufschluß zu bekommen.

Bei ruhiger Luft macht das Abwägen nicht die geringste Schwierigkeit. Bei Wind dagegen ist es infolge des seitlichen Winddruckes sehr zeitraubend und ungenau. Doch alles nimmt ein Ende, auch das Abwägen!

Auf „Los!“ lassen unsere Freunde den Korbrand aus den Händen, und der Ballon, der eben noch unruhig an den Korbstricken gezerrt hat, steht kerzengerade über der Gondel. Vollkommene Ruhe ist um uns eingetreten; nicht die geringste Spur einer Bewegung macht sich uns bemerkbar. Nur unsere Gehilfen bei der Abfahrt und mit ihnen der Erdboden versinken unter uns. Die Aussicht wird weiter. Jetzt sehen wir in die Nachbargärten, jetzt in die Straßen der Stadt, nun auf die nächsten Dörfer, den weitgestreckten Wald, ja schon über diesen hinaus auf die hellglänzende Fläche des Sees, und nur das Hügelland jenseit desselben begrenzt noch auf eine kleine Weile unseren Ausblick.

Wir treiben langsam nach Westen. Bald erblicken wir auch in der Ferne das Silberband des breiten Stromes. Hinter uns liegt die Stadt mit ihren rauchenden Essen und dem dunklen Gewimmel von Menschen und Wagen auf den Plätzen und in den Straßen; dort unten breiten sich die mannigfach gefärbten Felder aus, dazwischen ziehen hellschimmernde Straßen und Wege. Der kleine Teich, über den wir eben hinwegtreiben, scheint gar kein Wasser zu haben, so klar sehen wir das Bild seines Grundes. Auf der leichtgekrümmten Eisenbahnlinie strebt ein langer Güterzug hinaus ins Freie. Deutlich klingt das Rollen seiner Räder und jetzt ein kurzer Pfiff seiner Maschine zu uns herauf.

„Ein Ballon! Ein Ballon!“ hört man drüben in dem kleinen Dorfe die Kinder schreien, dazu schnattern die Gänse und bellen die Hunde.

Das Barometer zeigt 700 Meter Höhe, und da es in dieser Stellung auch fernerhin bleibt, so haben wir ein sicheres Zeichen, daß unser Ballon seine Gleichgewichtslage erreicht hat.

Es vergeht einige Zeit. Aber während wir in das schon so oft gesehene Schauspiel unter unseren Füßen von neuem versunken sind, lehrt uns ein zufälliger Blick auf das Barometer, daß die Nadel desselben ihre vorige Stellung nicht mehr innehat, sie zeigt kaum mehr 500 Meter. Kein Zweifel, wir fallen. Wir werfen Sand aus, zuerst nicht viel, 1 bis 2 Kilogramm; da diese Menge aber nicht die gewünschte Wirkung hervorruft, erhöhen wir die Ballastausgabe auf 8 Kilogramm; jetzt hält das Barometer still, nun kehrt es langsam auf seinen früheren Stand bei 700 Metern zurück und geht hierauf noch um 100 Meter darüber hinaus. Da in demselben Augenblick auch die Sonne, welche uns für einige Minuten durch eine dichte Wolke entzogen war, unseren Ballon wieder erwärmt, so ist ein erneutes Fallen vorläufig nicht zu befürchten. Wir haben Muße, über das soeben stattgehabte Sinken unseres Fahrzeuges sowie über die senkrechten Bewegungen eines Ballons überhaupt uns Rechenschaft zu geben.

Nehmen wir an, wir hätten bei der Abfahrt unseren Ballon vollkommen genau abwägen können und hätten dann 10 Kilogramm Sand ausgeworfen. Wie hoch wäre der Ballon, dessen Kugel einen Inhalt von 1500 Kubikmetern besitzt, gestiegen? So hoch, bis er in eine Luftschicht kommt, in welcher die von ihm verdrängten 1500 Kubikmeter Luft um 10 Kilogramm weniger wiegen als unten am Boden. Die Luft ist ja nicht überall gleich dicht, sondern die unteren Schichten werden durch die oberen zusammengepreßt, nehmen also auch an Gewicht zu. Je höher nun der Ballon steigt, um so geringer wird das Gewicht der von ihm verdrängten 1500 Kubikmeter Luft, er wird also nicht bis an die Grenze des Luftmeeres empordringen, sondern nur soweit steigen, bis er in eine Schicht kommt, in welcher die verdrängte Luftmasse um so viel weniger wiegt, als er vorher entlastet worden ist. In unserem Falle wären wir auf ungefähr 150 Meter über den Boden emporgestiegen; denn hier wiegen 1500 Kubikmeter Luft um 10 Kilogramm weniger als die gleiche Masse auf dem Boden.

Wie geht nun das Steigen selbst vor sich? Entflieht der Ballon rasch in die Höhe? Prellt er nicht infolge dieser Schnelligkeit über die Grenze hinaus, in welcher er seine Gleichgewichtslage wieder erhalten sollte?