Die Gartenlaube (1892)/Heft 25

[773]

| Halbheft 25. | 1892. | |

Illustriertes Familienblatt. – Begründet von Ernst Keil 1853.

Jahrgang 1892. Erscheint in Halbheften à 25 Pf. alle 12–14 Tage, in Heften à 50 Pf. alle 3–4 Wochen vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Noch sechs Tage bis zur Hochzeit Theresens und des Doktors,

Julias letzter Tag in der Heimath!

Es wehte schon ein festlicher Hauch durch das alte Haus. Das Lärmen und Treiben der Handwerker war verstummt, die Mägde aus der Krautnerschen Villa, sowie das neue Personal des künftigen Paares hatten die letzten Spuren der arbeitenden Männer getilgt, und glänzend wie ein Schmuckkästchen erwartete der obere Stock die junge Herrin.

Die Pracht begann eigentlich schon unten im Hausflur. Die alten ehrlichen Fliesen aus rothem Backstein, die den Bewohnern seit langen Zeiten den Witterungsumschlag zu verkünden wußten – sie wurden immer einige Tage vor eintretendem Regenwetter feucht – waren verschwunden, und ein blendendes Mosaik aus weißen und schwarzen Marmorplatten war an ihre Stelle gesetzt, so spiegelblank und glatt, daß die Räthin darauf einherschwankte wie ein Schlittschuhläufer, der zum ersten Male das Eis betritt. Darüber hinweg liefen bis zur Treppe zierliche strohgeflochtene Matten, und allenthalben waren an den stilvoll bemalten Wänden altdeutsch geschnitzte Bänke angebracht; das Fenster über dem Absatz der Treppe ließ nicht mehr einfach das Tageslicht hindurch – dieses sprühte farbig durch die mit Wappenmalereien bedeckten kleinen Scheiben, und die Sonnenstrahlen spielten in glühend bunten Lichtern auf dem weichen Treppenläufer, der die alten dunklen Stufen bedeckte.

Die Räthin war ganz stumm vor Bewunderung, es sah auch alles gar zu vornehm aus. Sie hatte nur einen Kummer – der eigensinnige Sohn wollte durchaus nichts davon wissen, daß sein Warte- und sein Studierzimmer dieser Pracht entsprechend eingerichtet würden. Er behauptete, sich wohl zu fühlen zwischen den trauten alten Möbeln, und für seine Person wünsche er keinen Dreier für stilvolle Einrichtung auszugeben; er hoffe und glaube auch, seine Patienten würden derartiges nicht vermissen.

Seine Mutter fügte sich seufzend; an Thereschen eine Bundesgenossin zu finden, mißlang ihr wider Erwarten. Für die Doktorstuben hatte diese entschieden kein Interesse. „Ach, das mag er doch halten, wie er will,“ sagte sie zu der Frau Schwiegermama, „wenn’s ihm gut genug ist, so kann’s mir ja recht sein.“

Ein ganz wonniger Maitag lachte heute über der Erde – ein Blüthenmeer in der

[774] Natur. Therese gab am Nachmittag ihren letzten Mädchenkaffee. Julia hatte abgesagt, sie war mit Einpacken beschäftigt; in diesem Augenblick saß sie noch droben in ihrem kleinen Dachstübchen und malte. Die letzten Pinselstriche galt es an einem großen Majolikateller, den sie als Hochzeitsgeschenk darbringen wollte.

Um sie her verrieth schon nichts mehr, daß sie hier die wenigen lichten Stunden ihres Lebens verbracht hatte; jedes kleine Zeichen hatte sie zu verwischen gestrebt. Wenn sie jetzt noch Farben und Palette zu dem übrigen Malgeräthe in die Kiste packte, so blieb keine Spur von ihr – hätte sie nur ebenso die Spuren verwischen können, die sich ihr hier eingeprägt hatten an einem ebenso sonnigen Maitag – im vorigen Jahre.

Nun legte sie den Pinsel fort und betrachtete ihre Arbeit. Auf die gelblich feingetönte Platte des Tellers war ein knorriger Zweig gemalt mit absterbenden Blättern, er lag da, als könnte man ihn fortnehmen, als sei er Wirklichkeit; darunter war – skizzenhaft nur – Wasser angedeutet, weite unbegrenzte Fluth, hinter der die Sonne versinkt und über der ein Schwarm Wandervögel dahinzieht, dem Winter entfliehend. Das war alles, und doch lag in diesem Wenigen die Sehnsucht eines Herzens, das Sonne und Liebe sucht wie die gefiederte Schar das wärmere Land.

Es war ihr so unbewußt gelungen, sie hatte an weiter nichts gedacht als nur daran, ihm nichts zu malen, das ihren Kummer, ihre Liebe verrathen könnte, und nun sprach das kleine Werk doch deutlich genug.

Sie erhob sich und verließ, ihr Werk behutsam tragend, das Stübchen; sie wußte eine Stelle dafür in dem Eßzimmer des jungen Paares und wollte es dort als letzten stummen Gruß an der Wand befestigen. Die eleganten Räume würden jetzt ganz verlassen sein, sie glaubte dessen sicher sein zu dürfen, denn es war die Zeit des Mittagsschlafes. Den Schlüssel zur Flurthür hatte sie heimlich aus dem Schlüsselkorb der Tante Minna genommen, die augenblicklich noch die Hüterin dieser Herrlichkeit war, und so trat sie ein in die Gemächer, die in Kürze ein junges goldenes Menschenglück bergen sollten.

Sie hielt sich nicht dabei auf, die Pracht der Wohnung näher anzuschauen, sondern ging sofort in das Eßzimmer, um ihrer Gabe dort einen Platz anzuweisen. Es war dasselbe Gemach, in dem einst der kleine Frieder Adami gewohnt hatte; es war wie geschaffen zu einem traulichen Speiseraum mit seiner Balkendecke, seinen holzgetäfelten Wänden und den tiefen Fensternischen, jetzt freilich so wenig wiederzuerkennen wie der alte Hausflur drunten. Das Getäfel war reich verziert worden, den ungetäfelten Theil der Wände bedeckte eine kostbare Ledertapete, und der riesige baufällige Kachelofen hatte einem Kamin nach altem Muster weichen müssen, vor dessen spielender Flamme es im Winter ein anheimelndes Sitzen sein mochte. In der Mitte des Raumes, wo einst der Arbeitstisch des Knaben gestanden hatte, prangte der massige schwere Eichenholztisch, von hochlehnigen Stühlen mit Lederbezug umringt. Und auf dem Gesims der Täfelung, auf der Platte des Kamins vor dem Riesenspiegel, der bis an die Decke reichte, stand allerhand üppiges und kostbares Prunkgeräth umher. Jedenfalls sah dieser Raum so vornehm aus, daß ein einfaches Mittagsgericht sich schämen mochte, hier aufgetragen und verspeist zu werden.

Julia zog einen Nagel mit Bronzeköpfchen und einen Hammer aus der Tasche ihres Schürzchens und befestigte das Geschenk über dem Serviertisch, dessen Majolikaplatten gut zu dem Teller paßten; nun noch ein bronziertes Palmblatt dahinter und die einfache Ausschmückung war beendet. Sie trat bis zum nächsten Fenster zurück, um sich von hier aus die Wirkung anzusehen; indeß ihre Blicke hafteten wohl auf dem Teller, aber sie hatten plötzlich etwas Leeres, Starres bekommen. Wie ermüdet ließ sie sich auf einem der truhenartigen Sitze in der tiefen Fensternische nieder. Es war so unheimlich still hier oben, selbst der Pendel der kostbaren Standuhr schwang sich spukhaft leise. Und da war es dem Mädchen plötzlich, als gingen die Gespenster der Zukunft um.

Wird das Glück hier wohnen – wird es – wird es? tickte die Uhr. Und Mamsell Unnütz schüttelte den Kopf und preßte die Hände zusammen – sie konnte es nicht glauhen. Und dann erblickte sie dicht neben sich in einer der kleinen Fensterscheiben, die der Dekorateur hier großmüthig belassen hatte, weil sie zu dem Charakter des Zimmers paßten, ein Herz, kunstlos eingeritzt, und darunter die Buchstaben F. A. – T. K.

Das mußte der Frieder gethan haben! Und in der Seele des Mädchens stieg eine grenzenlose Bitterkeit empor, ein Zorn, eine Verachtung ohnegleichen – nur einmal der Treulosen einen Spiegel vorhalten dürfen, der ihr das heuchlerische Gesicht deutlich zeigt!

Die schlanken Finger des Mädchens wischten mechanisch über das kleine Herz, als könnten sie es auslöschen auf dem Glase – umsonst, es war zu tief eingegraben.

„Du lieber Himmel!“ sprach plotzlich neben ihr eine helle klare Stimme, „da muß man ja auf den Tod erschrecken – wie kommst denn Du hierher?“

Julia erhob sich rasch.

„Entschuldige,“ sagte sie mühsam, „ich hatte eine Kleinigkeit hier zu thun.“

„Was hast Du denn da an die Scheibe gemalt?“ fragte Therese und beugte ihr blondes Köpfchen herunter; aber jäh fuhr sie zurück, und ihre Augen sahen zornig aus dem erblaßten Gesicht zu Julia auf.

Seitdem Therese wußte, daß das Geheimniß ihrer Verlobung mit dem Frieder von Julia behütet worden war, seitdem sie wußte, daß das Mädchen das Haus verlassen würde, war sie sorgloser geworden. Julia hatte die „Thorheit“ wohl selbst als Bagatelle betrachtet; von Frieders Anwesenheit damals und den damit verbundenen Vorgängen konnte sie ja nichts ahnen – was wollten jetzt auf einmal diese drohenden vorwurfsvollen Augen?

„Es war Frieders Zimmer,“ sagte Julia heiser.

Therese antwortete nicht.

„Und das Herz dort wird er eingeschnitten haben, als Ihr Euch verlobtet; nächstdem wird’s ein Jahr.“

„Was willst Du heute damit?“ fragte Therese trotzig. „Du hättest wohl Lust, die Sache als Polterabendscherz zu verwenden? Angesehen habe ich es Dir längst, daß Du etwas gegen mich im Schilde führst.“

„Ich – ich bin an Deinem Polterabend nicht mehr hier, das weißt Du, und als Scherz habe ich die traurige Geschichte nie aufgefaßt,“ antwortete Mamsell Unnütz ruhig. „Ich wünsche Dir im Gegentheil soviel Glück, als es nur giebt auf der Welt, denn Dein Glück ist fortan das Glück eines seltenen Mannes und Deine Ruhe die seine. Und wenn ich es erleben dürfte, daß Ihr wirklich glücklich würdet miteinander, ich glaube, dann – dann könnte ich Dir manches vergeben.“

In das Gesicht des schönen Mädchens kehrte die Farbe zurück. Nein, diese Mamsell Unnütz würde die dumme Verlobungsgeschichte nie erzählen, aus Rücksicht für ihn. Dieses bettelstolze Ding war ja, wie die Räthin verrathen hatte, bis über die Ohren vernarrt in den Doktor! Und Therese lächelte wie der Maitag draußen.

„Laß sein Glück doch, bitte, meine Sorge sein, wenn ich auch das, was man Glück nennt, etwas anders auffasse als Du. Glaube mir nur, er wird nicht schlecht dabei wegkommen, wir werden uns vertragen, auch ohne Deinen Segen! Wann reist Du denn eigentlich?"

„Morgen!“ klang es kurz zurück.

„Nun, dann werden wir uns vielleicht nicht mehr sehen. Leb’ wohl! Ich wünsche Dir ebenso aufrichtig Glück für Dein künftiges Leben wie Du mir.“

„Leb’ wohl, Therese; ich hoffe, daß wir uns in späteren Lebensjahren als Freundinnen wiedersehen.“

„Nun,“ sagte diese etwas ironisch, „ich wüßte wahrlich nicht, was mich zu Deiner Feindin machen könnte.“

Julia schwieg. „Ich glaube, ich könnte furchtbar hassen,“ sagte sie dann leise, und ihre Augen irrten wieder zu der Fensterscheibe hinüber.

Da fühlte sie sich mit einem Ruck zur Seite geschoben, und im nächsten Augenblick klirrten drunten auf dem Pflaster des Hofes die Scherben der zertrümmerten Scheibe. „So?“ fragte Theresens bebende Stimme, „bist Du nun beruhigt?“

Julia zuckte die Schultern ein wenig. „Was liegt an dem unschuldigen Glase? Ja, wenn man das andere auch so leicht aus [775] der Welt schaffen könnte!“ Und sie wandte sich um und schritt zur Thür hinaus.

„Wäre sie nur erst fort!“ murmelte Therese finster, mit zornigen Augen der Scheidenden nachblickend. Und dann zog ein schelmisches Lächeln über ihr schönes Antlitz – der Doktor stand auf der Schwelle.

„Scherben? Schon heute?“ rief er fröhlich.

Sie lachte. „Ich zerstieß ungeschickterweise eine Scheibe. Aber bringt das nicht Glück?“

„Hast Du Dich verletzt?“ fragte er zärtlich und zog sie an sich.

Sie lächelte zu ihm empor. „Nein, nein! – Ist’s nicht traut hier, ist’s nicht ganz einzig nett?“

Er nickte, aber sah sich nicht um, er blickte nur in die geliebten Züge. „Ich kann es noch immer kaum glauben, daß Du mein werden willst,“ flüsterte er. „Aber komm’ – hier oben ist das Paradies, das mir noch verboten ist; komm’, daß wir die Götter nicht erzürnen.“

Die Mainacht sank hernieder. Zum letzten Male schaute Mamsell Unnütz in den blühenden Garten hinaus, in dem sie ihre bescheidenen Kinderspiele gespielt hatte; morgen schon würde sie in Amt und Pflicht sein, vielleicht an einem Sterbebett stehen müssen. Sie fürchtete sich nicht vor der Zukunft; nur Arbeit, viel Arbeit wollte sie, nur kein Müßiggehen, das die Erinnerung weckt und Seelenwunden nicht heilen läßt.

Am liebsten wäre sie gar nicht schlafen gegangen, sondern hätte in der frühesten Morgenfrühe das erste Schiff benutzt und wäre ohne Abschied davongefahren. Wie ihr graute vor diesem Abschied, der gleichbedeutend war mit dem Verlust von Jugend und Glück!

Ganz leise schloß sie das Fenster, damit die Tante nebenan nicht gestört werde, dieses wunderliche alte Fräulein, das nie einen guten Blick, nie eine Zärtlichkeit für sie gehabt und der sie dennoch zu Dank verpflichtet war, denn sie hatte das schutzlose Kind unter ihrem Dache behalten, hatte es genährt, gekleidet und zur Schule gesandt.

Rief sie nicht eben? Mamsell Unnütz horchte erschreckt auf. Nein, das war kein Ruf, das war ein dumpfes Stöhnen. Im nächsten Augenblick schon stand das junge Mädchen am Lager der Tante, und das raschentzündete Licht zeigte ihr das schmerzverzerrte Gesicht der Bewußtlosen.

Sie flog durch den Flur, durcheilte Wartezimmer und Wohnstube und schlug mit der kleinen Faust gegen die Thür des Doktors. „Fritz, Fritz, die Tante stirbt!“

Dann weckte sie die Räthin und war in der nächsten Minute wieder bei der Leidenden und stützte die qualvoll stöhnende, mühsam lallende Kranke mit ihren jungen kräftigen Armen.

„Ein schwerer Schlaganfall, Unnütz,“ sagte der Arzt traurig, nachdem er die Aermste gesehen und ihr Hilfe gewährt, soviel er vermochte. Sie standen miteinander in dem dunklen Wohnzimmer vor der Krankenstube, und die Kühle der Mainacht drang zu ihnen herein. Die Räthin war am Bette der Schwester geblieben.

„Du kannst Dich möglicherweise auf eine lange schwere Zeit der Krankenpflege gefaßt machen, arme kleine Unnütz,“ fuhr der Doktor fort.

Sie zuckte empor; sie wollte rufen. „Es ist unmöglich, ich darf nicht hier bleiben!“ aber rasch senkte sie wieder das Haupt, ja freilich – sie war die Nächste dazu – sie – wer sonst sollte die einsame verbitterte Frau dort pflegen? Und dennoch – – „Seid barmherzig! Ach, seid barmherzig!“ murmelte sie.

Er verstand es nicht. „Vielleicht ist sie – bist Du bald erlöst, vielleicht macht ein zweiter Schlaganfall ihrem armen Leben ein Ende, vielleicht aber auch bleibt sie dem Dasein erhalten, eine hilflose gelähmte Frau, die Deiner nicht entrathen kann.“

„Ich weiß! Ich weiß!“ stieß sie hervor, „bitte, rede nicht weiter, ich bleibe ja.“

Er drückte ihr die Hand und ging wieder zu der Kranken. Die Räthin kam an seiner statt heraus, weinend und lamentierend. „Und das hat gerade noch gefehlt – sie stirbt womöglich am Polterabend, und wenn sie leben bleibt, dann ist sie doch immer so krank, daß Fritz anstandshalber seine Hochzeitsreise aufgeben muß! Nein, das kann doch auch nur uns passieren! Du telegraphiere nur gleich ab nach Köln, hast hier genug zu thun, ich kann mit meinen müden Gliedern keine Kranke mehr heben und versorgen. Ach Gott, und so etwas muß gerade jetzt kommen!“

Julia beachtete das Jammern der erregten Frau nicht, sie ging an ihre Pflicht, und als der Morgen dämmerte, da glaubte sie in den starren Augen der Tante ein erwachendes Verständniß zu bemerken, und sie beantwortete deren ängstliches undeutliches Lallen mit den lauten Worten, die von einem leisen Streicheln der Wangen begleitet waren. „Sei ruhig, Tantchen, ich bleibe bei Dir – kennst Du mich? Julia! – Sei ganz ruhig!“

Und da flog es wie ein Schimmer der Erlösung über die verzerrten Züge.

Am nächsten Tage trat keine Aenderung im Befinden der Kranken ein, am Polterabend aber war sie bereits imstande, die gelähmten Arme ein wenig zu bewegen.

Therese wollte sich diesen Tag nicht verkümmern lassen, und wenngleich der Fritz von Musik und Ball zuerst nichts wissen mochte, schmeichelte sie ihm doch die Zustimmung durch ihre süßen Bitten ab. „Gelt, Fritz, noch einmal tanzen wir zusammen als lustige junge Springinsfeld, nachher ist’s ja doch mit Spiel und Tanz vorbei, sagt der Vater. Und von morgen ab gehorche ich Dir, aber heute, Fritz, heute – –“

Er kam noch einmal in die Wohnung der alten Tante, ehe er in das Haus der Braut zur Vorfeier seines Hochzeitstages ging. Draußen versank die Sonne hinter einer Wolkenschicht, und in dem blassen Dämmerlicht saß Julia still am Fenster in dem altmodischen Lehnstuhl. Sie hatte den Kopf mit geschlossenen Augen gegen die Polster gelegt und gewahrte den Mann erst, als er dicht vor ihr stand. Ihre erschreckten Blicke flogen über seine festliche Kleidung – er war im Frack und hielt den Cylinder in der Hand – und ihre Lippen preßten sich herb aufeinander.

„Ich wollte Dich nur bitten, Julia,“ sagte er, „die Fenster im Krankenzimmer zu schließen, damit die Musik Tante nicht aufregt. Ich hätte eine stille Feier lieber gehabt, aber ich mochte Therese ihren letzten Mädchentag nicht verderben; sie hat ohnehin schon die Hochzeitsreise bereitwillig aufgegeben.“

„Und warum willst Du nicht reisen?“ fragte sie. „Es geht ja sehr gut. Ich bin hier, und der Onkel Doktor wäre gekommen, wenn sich etwas verschlimmert hätte.“

Er sah sie forschend an; sie hatte den alten wehen Zug um den Mund.

Da erglühte sie wie Purpur. „Ach, entschuldige,“ stammelte sie, „es thut mir ja bloß leid, daß Ihr um der Tante willen Eure Reise aufgeben wollt. Im übrigen – was geht es mich an!“

Sie wendete sich ab, beschämt und zornig über sich selbst – er mußte es ja errathen haben, wie schwer es ihr wurde, sein junges Glück hier im Hause zu wissen. „Geh’ ruhig,“ fügte sie dann hinzu, „ich besorge hier alles ganz pünktlich.“ Und als er fort war, da schloß sie die Fenster der Krankenstube, aber die des Vorzimmers sperrte sie weit auf, und dort verharrte sie in seltsamer Qual die Nacht hindurch und horchte auf die Tanzweisen, die so deutlich herüberklangen, auf das Lachen und Hochrufen und so saß sie noch, als in dämmernder Morgenfrühe Mutter und Sohn heimkehrten.

„Abhärten“ nannte sie das mit bitterem Lächeln.

Sie ging auch am anderen Tage nicht aus dem Krankenzimmer, als das eben getraute Paar pietätvoll an das Bett der wieder zum Bewußtsein Zurückgekehrten trat. Sie stand am Fußende des Lagers und schaute mit weit geöffneten Augen auf die in weißen Atlas und Spitzen gehüllte Braut, die in ihrer leichten Blässe und dem Goldhaar, das unter dem weißen Dufte des Schleiers hervorschimmerte, liebreizender aussah als je. Und die schöne Frau beugte sich über die Kranke und küßte die kraftlose Hand. Dann schickten sich die Neuvermählten zum Gehen an. Der Doktor blickte nicht empor. Er schien das bleiche, stolz aufgerichtete Mädchen zu Füßen des Bettes gar nicht bemerkt zu haben. Stumm legte er die Hand Theresens in seinen Arm, und auch diese blickte nicht seitwärts.

[776] Da trat Mamsell Unnütz ihnen in den Weg. „Nehmt auch meinen Segenswunsch,“ sagte sie bittend, und ihre Hand streckte sich nach der seinen aus und dann nach der seiner jungen Frau. Zögernd berührte Therese die dargebotene Rechte, dann rieselte die spitzenbesetzte lange Schleppe über die Schwelle der Krankenstube. Und still, unheimlich still ward es in dem Hause, denn die Feier der Hochzeit fand in der „Goldenen Traube“ statt, und selbst die Dienstleute waren dort, um zu helfen oder zuzuschauen.

Julia saß am Bette der Tante. Langsam, langsam ward es später Abend; der Vollmond stieg auf hinter den hohen Bäumen. Die Kranke schlief, und noch immer war niemand daheim.

Julia erhob sich; sie schritt durch den Flur und sah nach, ob die vordere Hausthür verschlossen sei. Man wollte durch den Garten heimkehren, die Thür dorthin war weit geöffnet; ein Streifen Mondlicht fiel auf die Marmorfliesen und beleuchtete deutlich die Blumen, die man heute früh auf die Schwelle gestreut hatte. Sie trat unter die Thür und athmete die duftende Luft ein – die war schwül wie vor heranziehendem Gewitter; jenseit des Rheins zuckten rasch hintereinander grelle Blitze auf, die Nachtigallen aber schlugen überlaut in den Gärten.

Dann klang drüben die kleine eiserne Pforte, und Julia sah etwas Lichtes, Weißes kommen, zart wie ein wehender Elfenschleier – das junge Paar kehrte heim.

Zitternd floh sie über den Flur in das Krankenzimmer und setzte sich wieder ans Bett der Schlummernden. Wie ihr die Stunden verrannen, wußte sie nicht – schauernd vor Kälte, den schmerzenden Kopf auf dem Bett zu Füßen der alten Frau, so fand sie sich am anderen Morgen.

Welch eine bleierne Schwere in allen Gliedern und welch ein bedrückendes Angstgefühl in der Brust – was war denn geschehen?

Sie richtete sich empor und griff an die hämmernde Schläfe, da fiel ihr Blick auf einen kleinen Myrthenzweig, der vor dem Bette der Kranken lag; er mochte sich von dem Brautschmuck gelöst haben, als Therese dort kniete.

Ach ja, sie waren Mann und Weib!

Zwei Jahre sind vergangen.

Fräulein Riekchen Trautmann hatte sich als eine kräftige Natur erwiesen; sie sprach wieder, war bei völliger Verstandesklarheit, aber freilich, gelähmt war sie geblieben. Julia mußte sie ankleiden und besorgen wie ein kleines Kind.

„Sie thut alles so gewissenhaft,“ sagte das alte Fräulein zu ihrem Neffen, „aber so starr und still wie ein Sklave – kein Zug von Freundlichkeit, keine Spur von dem, was doch das wahre Labsal für so einen armen Lazarus ist wie ich. Von Liebe – –"

Es war an einem heißen Tage zu Anfang August, als sie so klagte.

Der junge Arzt, eben von seinen Besuchen heimgekehrt, sah sie groß an, als müsse er seine Gedanken erst von weit herholen. „Du willst Liebe ernten, Tante, und hast doch in diesem Herzen keine Liebe gesät,“ sagte er ruhig. Ueber das verfallene Antlitz vor ihm flammte eine helle Röthe. „Nun und Ihr habt Nachricht vom Frieder?“ lenkte er ab, „ich hörte es von meiner Mutter, welcher Therese diese Neuigkeit mittheilte. Geht’s ihm gut?“

„Gottlob, ja! Willst Du den Brief nicht mit hinaufnehmen? Er ist ganz interessant; vielleicht liest ihn auch Therese gern. Aber nun geh’ – sie erwartet Dich gewiß bereits zum Frühstück. Hast Du Deinen Buben heut’ schon gesehen?“

„Ja!“ sagte er, und ein Leuchten ging über sein Gesicht. „Frau Doris spaziert mit ihm im Garten.“ Er nahm das Schreiben, das auf dem Tischchen lag, mehr aus Höflichkeit als aus Neugier, und verabschiedete sich. Nachdem er sich rasch umgekleidet hatte, trat er in das Boudoir seiner Frau; sie war nicht da – nun wußte er sie sicher im Toilettezimmer. Richtig! Therese hatte von ihrem Papa ein neues Kostüm bekommen, das wie geschaffen zu einem Reisekleid war, und probierte es an. Sie wandte ihm lächelnd ihr rosiges Gesicht zu.

„Nun, wie geht’s Deinen beiden Lebensgefährlichen?“ rief sie, „erlauben sie uns abzureisen?“

„Ich kann Dir heute noch keinen bestimmten Bescheid geben, Schatz,“ antwortete er und betrachtete sie entzückt in ihrem kleidsamen Anzug. „Auf ein paar Tage kommt’s ja doch nicht an, wie?“

„O, bitte sehr! Da merkt man, daß Du noch nie gereist bist,“ erwiderte sie rasch. „und ob es darauf ankommt! Jetzt ist die große Saison in Ostende – ein paar Wochen später und wir sind mit unserem dreiwöchigen Aufenthalt in die Septembertage gerathen, und, weißt Du, im September, da gehen alle die hin, die billig leben wollen, aber kein einziger Mensch von [777] WS: Das Bild wurde auf der vorherigen Seite zusammengesetzt.

Distinktion, keine einzige Dame der vornehmen Gesellschaft; man sieht keine Toiletten mehr, man ißt viel schlechter, kurz – es ist gräßlich!“

„Armer Schatz!“ tröstete er lächelnd, „in Wahrheit, ich fürchte, daß uns diese beiden Kranken einen rechten Strich durch unsere Pläne machen.“

„Und das sagst Du so gelassen?“ fragte sie und schlang ein paar schwere graue Taillenbänder zur Schleife an dem seidenen Reisemantel, den er ihr umlegen half.

„Ja, was soll ich thun? Ich kann mir doch nicht die Haare ausraufen deshalb?“

„Es ist etwas Wahres daran, daß Ihr Aerzte Sklaven der menschlichen Gesellschaft seid,“ sprach sie sehr langsam, „und daß man – –“

„Wenn man einen geheirathet hat, mit eine Art Sklavin geworden ist,“ ergänzte er. „Nun, jedenfalls bist Du eine ganz entzückende kleine Sklavin, und mir thut es unbeschreiblich leid, daß möglicherweise diese wirklich allerliebste Toilette zufrieden sein muß, sich auf einem Rheindampfer der bewundernden Welt zu zeigen.“ Er seufzte komisch tief. „Ja, ehrlich, Frauchen, es steht schlecht um die beiden Leute; Gott weiß, wann wir die Reise antreten können.“

Sie sagte kein Wort; sie band ihre Schleife auf und zu und summte dabei leise vor sich hin. Endlich schien der Knoten gelungen; sie schnippte mit den schlanken Fingern ein Fäserchen fort, löste langsam die Schleife wieder auf, legte den Mantel ab, vertauschte ihr neues Kleid mit einer zierlichen Hausrobe, alles leise singend und ihm den Kuß wehrend, den er auf den schönen weißen Arm drücken wollte. Und als sie fertig war, sagte sie:

„Nun wollen wir frühstücken!“

„Du findest doch immer das Richtige!“ rief er.

Als sie sich im kühlen Eßzimmer gegenüber saßen, bemerkte sie: „Dir geht ja hier nichts ab, wenn ich mit Papa allein reise ... koste übrigens einmal dieses Hammelkotelett und diese pommes frites, sie hat sie ganz allein gekocht, die Susanne.“

Er legte Messer und Gabel hin und sah ehrlich verdutzt sein reizendes Gegenüber an.

„Du kannst ja dann nachkommen, wenn Du später Zeit hast,“ vollendete sie und schob ein goldbraunes Kartoffelstückchen zwischen die Lippen.

„Ist das Dein Ernst?“

„Ja natürlich! Sei Du Sklave, soviel Du willst, ich danke dafür! Was gehen mich die fremden Leute an mit ihrem Typhus!“

„Es wird uns sehr einsam hier sein, dem Buben und mir,“ sagte er endlich.

„Aber, ums Himmelswillen, Fritz, glaubst Du, ich werde das Kind hier lassen? Nein, der Bube geht mit seiner Frau Doris ebenfalls nach Ostende.“

„Nein, Herz, der Bube bleibt mit seiner Doris im Lande und nährt sich redlich weiter mit der Milch der schwarzbraunen Kuh, die extra für ihn auf dem ,Gelben Hofe’ gefüttert wird.“

Jetzt legte Frau Therese Messer und Gabel hin und starrte ihren Gatten ob des ungewohnten Widerspruchs erstaunt und neugierig an. „In Ostende giebt’s die herrlichste Milch“ sagte sie dann trocken; „außerdem, wir haben den neuen Kochapparat bei uns, mittels dessen die gesundheitsschädliche Milch gesundheitszuträglich zu machen ist. Alle Mütter nehmen ihre Kleinen mit – und ich will nicht ohne das Kind reisen!“

„Dazu wirst Du Dich dennoch entschließen müssen, wenn Du nicht hier bleiben willst, denn ich gestatte auf keinen Fall, daß Du das Kind den Gefahren aussetzt, die eine ganz veränderte Lebensweise für so ein junges Geschöpf mit sich bringt.“

„Aber, bester Schatz, Du thust, als gehörte Dir der Bube allein“ erwiderte sie in größter Ruhe. „Besinne Dich nur, zunächst haben die Mütter ein Anrecht auf ihre Kleinen! Was soll denn aus ihm werden ohne mich?“

Er mußte wider Willen lachen. „Du thust, als ob Du den Bengel für gewöhnlich nicht eine Minute lang aus den Armen ließest, und dabei besorgt ihn doch Doris so ziemlich ganz allein. Außerdem bin ich zur Aufsicht hier und ich brauche wahrhaftig nicht zu versichern, daß ich während Deiner Abwesenheit meine Hände doppelt über ihn breiten werde.“

„Und wenn Du nun mitgereist wärst?“

„Nun, dann sind ja hier noch drei erwachsene Frauenzimmer im Hause,“ erwiderte er, immer noch zwischen Aerger und Lachen. „Da ist erstlich die Großmutter,“ fuhr er fort, „die sich so wie so schon die Schuhsohlen abläuft, um den kleinen Burschen so oft wie möglich zu sehen –“

„Sehen mag ihn Deine Mutter, so oft sie will, aber ich wünsche nicht, daß sie sich um seine Erziehung bekümmert oder Doris in seine Pflege hineinspricht, wie sie das so gern thut und [778] natürlich erst recht thun würde, wenn ich fort bin. Sie hat mir ohnehin noch nicht vergeben, daß ich die drei Meter langen Wickelbänder nicht benutze, die noch von Dir da sind, und kann’s nicht begreifen, daß ich dem armen Kerlchen nicht in den schönsten Sommertagen eine wattierte Mütze auf den Kopf setze, sobald er in den Garten getragen wird."

„Ach, Therese, das habe ich ihr ja alles auseinandergesetzt. Sie liebt den Jungen eben zärtlich und –“

„Na, und nun kommt als zweite Beschützerin wohl Tante Riekchen, die selbst eine Wärterin braucht?“

„Nun gut, von Tante Riekchen sehen wir ab, dann aber vergiß Julia nicht!“

Jetzt blitzte es in den Augen der Frau Therese auf. „Ich muß Dich dringend bitten, Julia in dieser Angelegenheit als gar nicht vorhanden zu betrachten!“ rief sie. „Ich habe ganz bestimmten Anlaß zu der Meinung, daß sie mich nicht leiden kann; sie hat auch mein Kind nicht lieb –“

„Therese, Du wirst ungerecht!“

„Nein,“ antwortete erregt die junge Frau, „ich bin es nicht! Wenn Du nicht das thörichte sentimentale Mitleid mit ihr hättest, das Männer in innerster Seele allemal für diejenigen hegen, von denen sie sich geliebt glauben, so würdest Du längst bemerkt haben, welch geradezu widerwärtiges Betragen diese Mamsell Unnütz mir und dem Kinde gegenüber zur Schau trägt. Ganz von oben herab betrachtet sie mich.“

„Weil Du einen Kopf kleiner bist als sie,“ schaltete er gelassen ein.

„Ich scherze ganz und gar nicht in diesem Augenblick!“ rief sie. „Wenn ich etwas sage, zuckt es bei Fräulein Julia geringschätzig um die Mundwinkel; spiele ich mit dem Kinde, so sehe ich die dunklen Augen so seltsam auf mich gerichtet – ich kann es nicht ausdrücken wie – geradezu hungrig; sie gönnt mir den Buben nicht. Und wenn wir alle drei zusammen sind, so wendet sie sich ab und geht in ihre Stube, als sei unser Anblick Gift. Sie ist ein unheimlicher neidischer Charakter!“

„Wer erzählte Dir denn, daß sie mich einst liebte?“ fragte er ruhig, und seine Augen sahen an ihr vorüber zu dem Majolikateller, den Julia zur Hochzeit gemalt hatte.

„Mein eigenes bißchen Verstand, Herr Doktor, und Ihre eigene Frau Mutter.“

„So?“

„Und daß Du durch diese Thatsache noch immer tief gerührt bist, abermals mein eigener Verstand und meine eigenen Augen.“

„So?“

Er räusperte sich plötzlich, goß ein Glas Wein ein und sagte dann mit lauter Stimme: „Also, es wäre abgemacht, der Bube bleibt hier unter meiner und der Frau Doris Aufsicht.“

Sie sah ihm mit einem prüfenden Blinzeln in das Gesicht. Da sie aber nichts weiter zu erkennen vermochte als einen ungeheuer bestimmten Ausdruck, der einen Widerspruch kaum zuließ, seufzte sie, begann einen Pfirsich zu schälen und bemerkte dann:

„Man muß eben einmal wieder die Klügere sein und nachgeben.“

„Daran thust Du gut, kleine Frau!“

„Freust Du Dich denn nicht, daß ich gar nicht eifersüchtig bin auf – diese Julia?“ fragte sie nun und hielt ihm lächelnd die eine Hälfte der Frucht hin.

„Ich finde daran wirklich nichts, was mich zur Freude reizen könnte, es ist völlig normal,“ entgegnete er. „Ich würde mich höchstens freuen, daß sie nicht eifersüchtig ist. Du weißt ja, daß neben Dir kein anderes Bild in meinem Herzen Platz hat, ausgenommen das unseres Buben.“

Sie war aufgestanden und kam zu ihm herüber, um ihm einen Kuß auf die Stirn zu drücken. „Bist doch ein guter alter närrischer Mann,“ sagte sie.

Er hielt sie fest und zog sie auf seine Knie. „Und ich hoffe, Dein Herz ist ähnlich gebaut wie das meinige,“ scherzte er, „hat ebenfalls nur so ein kleines Kämmerlein, daß mein Bube und ich gerade drin Platz finden.“

Sie bog den blonden Kopf zurück. „Und wenn es nicht so wäre?“ flüsterte sie, und die blauen Augen strahlten voll Koketterie zu ihm empor.

„Therese, darüber sollst Du keine Scherze machen!“

„Nein, nein, laß!“ beharrte sie, „sage mir, was würdest Du thun, wenn Du entdecktest, daß außer Dir noch ein anderer Mann –“

Er antwortete nicht, er schien sich blitzartig einen Augenblick in diese Lage hineinzudenken, und die junge Frau erschrak, so aschfahl erschienen seine Züge, so starr blickten seine Augen.

„Um Gotteswillen!“ rief sie, „es war ja nur Scherz, Fritz!“ Und sie rüttelte ihn an der Schulter, selbst erbleicht.

„Was ich thun würde?“ sagte er dumpf. „Ich weiß es nicht, der Augenblick würde es mir eingeben, aber – ich kann einen Mord aus solcher Eifersucht begreifen.“

Sie erhob sich; es war, als ob ein Frost sie schüttle.

Und jetzt suchte er sie zu beruhigen. „Du thörichte kleine Frau, das kommt von Deinem dummen Fragen. Warnm von Dingen reden, die außer allem Bereich des Möglichen liegen? Komm’, trinke einen Schluck Wein und geh’ zu Papa, sag’ ihm, ich vertraue ihm zu der Erholungskur mein köstlichstes Besitzthum an. Und reise bald, damit Ihr bald wiederkommt!“

Er küßte sie noch einmal und ging hinunter.

Julia saß neben dem Fahrstuhl der Tante Riekchen unter dem Nußbanm im Garten. Die alte Dame schaute träumerisch vor sich hin, während Julia ihr die Zeitung vorlas. Die Räthin schnitzte Bohnen, ohne dabei den Blick von dem Kinderwagen zu lassen, der im Rebengang an der Mauer von Frau Doris hin und her geschoben wurde. Die kreischende Stimme der Alten, die mit dem kleinen Bübchen in allerhand unverständlichen Zärtlichkeitsausdrücken sprach, scholl bis hier herüber.

Das Gesicht der Räthin drückte Mißvergnügen und Argwohn aus; das der alten Wärterin glich dem einer gereizten Löwin, der man das Junge nehmen will. Frau Therese hatte gestern ihre Reise angetreten, und schon heute früh waren Großmutter und Doris am Bette des schlummernden kleinen Weltwunders anseinandergeplatzt, und der Doktor hatte kaum vermocht, die empörten Gemüther zu besänftigen.

Die tiefe wohlklingende Stimme Julias ward plötzlich unterbrochen durch den schrillen Ruf der Räthin: „Fahren Sie auf der Stelle aus dem grellen Sonnenschein da fort! Das Würmchen soll wohl den Hitzschlag kriegen?“

Die Wärterin that, als habe sie nichts gehört, und schwatzte ruhig weiter mit dem Pflegebefohlenen. „Gelt, mein Herzchen, gelt, Du hast sie lieb, die Sonne? Ei, ei, die gute schöne Sonne!“

„Das Frauenzimmer muß aus dem Hause, oder ich kriege den Schlagfluß!" stammelte die alte Dame.

Julia hatte das Blatt sinken lassen, so lange der Zwischenfall dauerte, und las nun weiter den Schluß einer Gerichtsverhandlung.

„Sieh’ doch erst einmal, ob etwas aus Afrika drin steht!“ bat Fräulein Riekchen.

„Ich sah schon nach, Tante; es kommt aber nichts,“ antwortete das junge Mädchen.

„Auch nicht unter den Depeschen?“

Julia suchte nach den Depeschen – Paris – London – Madrid. „Sansibar,“ murmelte sie. Auf einmal hob sie das große Zeitungsblatt dicht vor ihr Gesicht, und das Papier bebte in ihrer Hand.

„Warum zitterst Du?“ fragte die alte Dame.

Langsam sank das Blatt; die blassen aber unbewegten Züge des Mädchens wurden wieder sichtbar. „Zitterte ich?“ fragte sie. „Es ist nichts drin von Afrika.“

In diesem Augenblick lief die Räthin im vollsten Zorne hinüber, um der verhaßten Kinderfrau aus nächster Nähe ihre Meinung ins Gesicht zu schleudern.

Tante Riekchen blickte starr ihre Pflegetochter an.

„Soll ich weiter lesen?“ fragte Julia – ein seltsam veränderter Tonfall war in ihrer Stimme.

„Steht wirklich nichts Neues von Afrika drin?“

Julia schüttelte den Kopf und sah dem Doktor entgegen, der von seinen Berufswegen in der glühenden Augustsonne zurückkehrte, im leichten grauen Sommeranzug, den Strohhut in der Hand und seine Stirn mit dem Taschentuch trocknend. Sie machte sich etwas hinter dem Stuhle der alten Dame zu schaffen, sah den Näherkommenden an und legte den Finger auf die Lippen.

[779] Der Doktor trat ruhig herzu, setzte sich hin und begann von diesem und jenem zu erzählen. Julia schritt den Weg hinauf der Räthin entgegen, die im Gefühl ihrer Ueberlegenheit als Siegerin und als Großmutter mit hoch erhobenem Kopfe zurückkam.

„Ich möchte Dir etwas mittheilen, Tante. bitte, geh’ einen Augenblick mit hier hinunter,“ sagte Julia. „Ich las eben in der Zeitung, daß Frieder in einem Gefecht mit den Eingeborenen verwundet worden ist. Tante Riekchen darf es nicht erfahren.“

Die alte Dame schlug die Hände zusammen. „Schwer verwundet natürlich!“ rief sie. „Und das steht wohl auch nur so da, er ist am Ende schon tot. Großer Gott!“

Julia schwieg.

„Und Du,“ ereiferte sich die Räthin, „Du stehst da und sagst kein Wort? Was bist Du für ein Mädchen! Es ist doch Dein leiblicher Bruder, den’s betrifft. Ich habe den Windbeutel nie leiden mögen, aber ’s geht doch ans Herz, wenn er so gestraft wird, wenn er da draußen so elendig umkommen muß unter den Wilden, ohne eine Seele, die zu ihm gehört.“

Julia antwortete nicht auf den Vorwurf. „Bitte, beunruhige nur Tante nicht,“ bat sie. „Geh’ jetzt lieber nicht zu ihr, sie ist so aufmerksam und so mißtrauisch, sie würde Dir gleich anmerken, daß etwas geschehen ist.“

„So schlau bin ich auch,“ gab die alte Dame zurück, „ich mag das arme Thierchem auch gar nicht sehem. Geh’, hole die Zeitung und bringe sie mir in die Küche, ich will’s lesen.“

„Ja, ja,“ sagte sie für sich im Weiterschreiten, „entweder stirbt er, oder er kommt invalid wieder und liegt uns auf der Tasche. Gott im Himmel vergeb’ es mir – ich wollte, er wäre gleich tot gewesen!“

Nach Tisch, als das alte Fräulein ahnungslos im kühlen Zimmer schlief, saß Julia in ihrer Kammer am Fenster, regungslos die Hände im Schoße und das Zeitungsblatt vor sich, das die kurze bedeutungsvolle Nachricht enthielt. Auch jetzt hatte sich kein Zug des Gesichtes verändert, nur der kleine Mund war noch fester als sonst zusammengepreßt. Das war nun einmal so. Julia hatte längst erkannt, daß kein Jammern und Ringen einen Schicksalsschlag abzuwenden vermag, und über ihr persönliches Empfinden war eine Art Erstarrung gekommen; sie fühlte nur noch in der Seele anderer.

So dachte sie auch jetzt lediglich daran, daß die Nachricht von der Verwundung oder gar dem Tode des Lieblings die alte Frau nebenan wie ein Dolchstich treffen würde, dem sie erliegen mußte; sie dachte, daß Frieder vielleicht den Tod gesucht habe, weil er Therese nicht vergessen konnte, und daß sie ganz einsam sein werde, wenn sie nun auch keinen Bruder mehr habe. Denn wie fremd stand sie inmitten dieser Menschen, in deren Gemeinschaft sie gleichwohl ihr Leben verbracht hatte! Selbst an die Kranke fesselte sie nur die Pflicht, die Pietät; sie dankte durch die Pflege, die sie der Alternden angedeihen ließ, für die Pflege, die diese ihrer verlassenen Jugend gewidmet. Aber ein wärmeres Gefühl hatte sie nie für die alte Dame za fassen vermocht.

Und der Fritz?

Ihm gegenüber hatte sie ja mit aller Kraft ihr Herz zum Schweigen gebracht, ihm gegenüber war sie gleichgültig und kalt, und nur ein ohnmächtiger Zorn loderte immer wieder in ihr auf, wenn er sie bemitleiden wollte. Aber auch diesen hielt sie verborgen. Aeußerlich zuckte es nur schier verächtlich um den Mund, wenn Fritz, besonders im Anfang seiner Ehe, bemüht war, seine Zärtlichkeit, sein Glück in ihrer Gegenwart zu verbergen; wenn er bei ihrem Hinzutreten die Hand der jungen Frau fallen ließ, die er eben noch an seinen Mund gepreßt hatte, oder mühsam seine Augen von dem rosigen Antlitz derselben loszureißen versuchte.

Sie lächelte dann mit dem herben Zucken um die Mundwinkel, und sie lächelte ebenso, als er seine Sorge um das Lebett der geliebten Frau vor ihr verbergen wollte, zu jener Zeit, als der Bube erwartet wurde. Aber sein blasses, mit Schweißtropfen bedecktes Gesicht in jenen Stunden, die dem Erscheinen des Kleinen vorausgingen, war ihr gewesen wie eine Offenbarung. Wie mußte diese Frau geliebt sein! Und die Thränen an seinen Wimpern, mit denen er endlich das wichtige Ereigniß dem alten Fräulein meldete, diese zitternde Freude, dieser dankbare Jubel erweckten wieder den einen Gedanken in ihr: wie geliebt mußte diese Frau sein!

„Zeige mir Dein Kind, Fritz!“ hatte sie damals gefordert; und war mit ihm hinaufgestiegen in die eleganten Räume, und er hatte das Bündel mit dem Neugeborenen herausgeholt und sie das kleine Geschöpf betrachten lassen. Ueber dem Köpfchen des Kleinen hatten sich ihre Blicke getroffen.

Mamsell Unnütz wußte nicht, daß sie den Mann mit einem Ausdruck angesehen hatte, davor ihm das jubelnde Herz weh that. In diesem Augenblick war ihm das stille stolze Mädchen erschienen wie ein frierendes hungerndes Bettelkind, das mit fieberndem Verlangen in eine weihnachtshelle Stube schaut und über der Herrlichkeit, die es erblickt, vergißt, wie arm es ist. In den tiefen dunklen Augen stand ein seliges Entzücken über das winzige schlummernde Geschöpf. „Ach, wie lieb!“ flüsterte sie und streckte die Arme aus. Da rief Therese mit matter Stimme aus der Nebenstube, und Julias Arme sanken hernieder, die langen Wimpern legten sich noch tiefer über die Augen.

Man hatte ihm das Kind abgenommen; er begleitete Julia bis zur Thür, das Herz voll Seligkeit und voll Mitleid, und da hatte er dem Mädcheu gegenüber eine Taktlosigkeit begangen. Er hatte ihr die Wange gestreichelt und gesprochen: „Wirst auch noch einmal glücklich, Unnütz!“

Der eisige Zug um ihren Mund, der rasche Schlag auf seine Hand und am meisten der verächtliche Blick machten, daß er jäh verstummte. Seitdem hatte sie weder nach dem Kinde gefragt, noch es jemals angesehen wenn es an ihr vorübergebracht wurde.

Sie liebte das Kind nicht! So dachten wenigstens die Hausgenossen.

„Wer Kinder nicht leiden mag, hat kein Herz!“ sagte die Räthin zu ihr und fügte verwundert hinzu. „Und der dumme kleine Bube lacht Dich trotzdem an und ruft ‚Ula!‘' – so eine Unschuld!“

Sie ahnten alle nicht, daß der Kleine und „Ula“ heimliche Freundschaft geschlossen hatten, daß der alte Drache von Kinderfrau dem stillen schönen Mädchen ohne jeglichen Widerwillen das Kleinod anvertraute. Sie hatten förmlich ein feststehendes Stelldichein, die zwei; nämlich dann, wenn die junge Frau und die Räthin zum Kaffee oder Thee eingeladen waren, der Doktor auf Berufswegen wandelte und Tante Riekchen eingenickt war. Dann huschte Julia hinauf, kniete ans Bettchen und spielte mit dem Jungen und ließ sich geduldig von den ungeschickten dicken Händchen im Haar zausen. Sie lehrte ihn die ersten kleinen Kunststückchen, sie lehrte ihn „Papa“ sagen. Und dann preßte sie den kleinen Körper mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit an sich.

„O Du,“ flüsterte sie, „für Dich könnte ich sterben!“

„Lassen Sie mir den Buben ganz!“ schalt dann die Alte, die am Fenster zu sitzen pflegte und für den Kleinen Strümpfchen strickte, „und bleiben Sie lieber am Leben; der kann so eine gute Tante gebrauchen bei der Mutter.“

Frau Doris vermochte aus ihrer Abneigung gegen Mutter und Großmutter durchaus kein Hehl zu machen.

Julia antwortete nie auf dergleichen Ausfälle, und beim leisesten verdächtigen Geräusch verschwand sie aus der traulichen Kinderstube.

Einmal konnte sie nicht mehr entwischen und flüchtete sich klopfenden Herzens hinter den Vorhang, der bei Frau Doris die Stelle eines Kleiderschrankes vertrat, und da hatte sie mit geschlossenen Augen und zusammengepreßten Lippen alle die Zärtlichkeiten mit angehört, die der Vater seinem Liebling spendete. Wie klang seine Stimme so weich! Julia kannte diesen Tonfall, so hatte er vor langer Zeit auch zu ihr gesprochen! Und sie hatte gemeint, sie könne das nicht hören, sie müsse aufschreien vor Schmerz, wenn er nicht einhalte. – Gottlob, er ward abgerufen, und sie konnte entfliehen. – –

Plötzlich fuhr Julia aus ihren Gedanken empor – die Uhr im Nebenzimmer hatte die Stunde geschlagen, zu der sie ihre Besuche bei Frau Doris zu machen pflegte. Rasch erhob sie sich und huschte droben in das Kinderzimmer, aber Wärterin und Kind schliefen, die Alte auf dem Stuhle und der Kleine in der Wiege. Julia kniete vor dem Bettchen nieder und sah sich satt an dem fremden Glück. Auf einmal fuhr sie in die Höhe und suchte mit angstvollem Gesicht den Ausgang zu erreichen, aber diesmal gelang ihr die Flucht nicht. Der Doktor stand vor ihr und betrachtete sie mit erstaunten Augen.

„Du hier?“ fragte er. Und er dachte an die Aeußerung seiner Frau, daß Julia das Kind hasse.

[780] „Verzeih’!“ sagte sie trotzig und wollte an ihm vorüber.

„Warte einen Augenblick!“ sagte er ruhig, „ich suchte Dich drunten – es ist eine Depesche vom Frieder da. Man hat ihn auf seinen Wunsch an Bord eines unserer Kriegsschiffe gebracht, das nächstdem nach Deutschland zurückgeht. Das ist der lakonische Inhalt des Telegramms, das ich durch Vermittlung des Berliner Auswärtigen Amtes erhielt. Ueber sein Befinden ist nichts gesagt, aber da man den Transport gewagt hat, muß Hoffnung auf Genesung sein. – Er kommt also!“

Julia schoß eine Fluth von Gedanken durch den Kopf. „Hierher?“ stammelte sie.

„Wohin denn sonst? Er hat ja bei uns sein Heim!“

„Er soll aber nicht kommen!“ sagte sie angstvoll.

„Wie?“ fragte der Doktor, sich aus der gebückten Stellung aufrichtend. Er hatte das schlummernde Kind betrachtet.

„Nichts!“ antwortete sie und ging hinaus.

Julia fand in dieser Nacht keinen Schlaf, sie sah immer wieder zwei jugendliche Gestalten, wie sie einander gegenüber im Nachen saßen und sich anschauten mit Liebesblicken – Frieder und Therese. Konnten sie, die sich so angesehen hatten, jemals einander vergessen?

Mit schmerzendem Kopfe stand sie wieder auf. „Er darf nicht kommen, er darf nicht!“ sagte sie.

Und dann kam der alte Trotz. „Was geht’s mich an!“

„Und kurz und gut, liebe Schwägerin, der verwundete Weltfahrer wird bei mir wohnen,“ sagte Herr Krautner, der längst wieder mit seiner Tochter aus Ostende heimgekehrt war, und dabei stieß er nachdrücklich mit dem Stock auf die Diele. „Hier in diesem Hause ist einfach kein Platz, und bei mir sind zwölf Zimmer unbewohnt. Sorgen Sie sich nicht, es wird ihm bei mir nichts abgehen, und sehen können Sie den Herrn Pflegesohn, so oft Sie wollen; die Thür in der Gartenmauer, die ich für meine Kinder hab’ machen lassen, steht auch ihm offen. Also topp! Der Herr Premierlieutenant Adami nimmt sein Quartier bei mir!“

Tante Riekchen versuchte noch einige Einwendungen; es gehe ganz gut hier – er komme doch als Sohn zu seiner Mutter, sagte sie kläglich. Und die Julia könnte ins Dachstübchen hinauf – „ich würde ihr ein kleines Oefchen setzen lassen –“

„Vielleicht könnten Sie für das Mädchen auch den Kaninchenstall einrichten lassen,“ rief der alte Herr böse. „Nichts da, der Lieutenant kommt zu mir – gelt, Töchterchen,“ wandte er sich an das junge Mädchen, „so ist’s am besten?“

„Ja!“ sagte Julia und hob die Augen von ihrer Stickerei. „Ja! Jedenfalls gehe ich unter keinen Umständen in die kalte Dachstube.“

Tante Riekchen sah verwundert auf. Noch nie hatte das Mädchen sich gegen eine Anordnung, die ihre eigene Person betraf, aufgelehnt. Diese Unbescheidenheit rumorte der alten Dame in allen Nerven. „Nun, früher konnte man Dich nie aus dieser Stube heraus bekommen,“ bemerkte sie, „und jetzt willst Du nicht hinein?“

„Nein, Tante!“

„Warum nicht?“

Sie zuckte die Schultern. „Weil mich friert da oben,“ erwiderte sie kurz.

„Na, es ist abgemacht, der Lieutenant wohnt bei mir,“ begann nochmals der alte Herr – dann eine Verbeugung und er ging.

Die Znrückbleibenden sprachen nicht miteinander. Fräulein Riekchen weinte leise; Julia bemerkte es nicht. Sie sah nur dann und wann einmal von ihrer Arbeit auf in das Flockengestöber des Dezemberschnees.

„Du wirst ihn doch vom Bahnhof abholen,“ begann endlich Tante Riekchen, „und ihm schonend mittheilen, daß im Hause seiner Pflegemutter kein Platz für ihn ist?“

„Ja!“

„Du hast Dir so einen barschen Ton angewöhnt, Julia; man hat Angst, Dich um etwas zu bitten,“ klagte das alte Fräulein.

„O,“ antwortete das Mädchen, „war ich früher anders?“

„Alle im Haue klagen,“ fuhr Tante Riekchen fort. „Schrecklich ungefällig ist es doch von Dir gewesen, daß Du bei der Tanzgesellschaft oben nicht ein wenig helfen wolltest!“

„Ich verstehe ja dergleichen nicht – und dann . . . Therese kann mich nicht um sich leiden.“

In diesem Augenblick klopfte es, und Therese trat ein. Sie sei beim Weihnachtsmann gewesen, sagte sie lachend, und habe etwas mitgebracht. Und unter allerhand Scherzreden wickelte sie zwei kleine Pakete aus und reichte jeder der beiden Damen eins. Es war noch nie geschehen, daß Therese eine Aufmerksamkeit für Julia gehabt hatte. Diese blickte zuerst überrascht auf die elegante Frau in dem kostbaren Sammetmantel, auf dessen braunen Falten noch die Schneeflocken lagen.

„Für mich?“ fragte sie, und in den Mundwinkeln erschien flüchtig das gewohnte Zucken.

„Ja gewiß!“ lautete die Bestätigung; und dann eilte Therese schon wieder hinaus.

„Nun, da bist Du ’mal wieder auf der Stelle überführt von der Unrichtigkeit Deiner Behauptung, daß Thereschen Dich nicht leiden kann,“ sagte Fräulein Riekchen.

„Dadurch?“ Julia nahm sich nicht einmal die Mühe, das Päckchen zu öffnen. Sie strickte weiter, während die Kranke mit den steifen Fingern ihr Geschenk mühsam aus der knisternden Hülle wickelte und sich über das elegante Büchschell freute, das herausfiel und in dem irgend eine Näscherei sein mochte. Das Geschenk Julias lag am Abend noch ebenso da, als schon das Mädchen hinausgewandert war, um den heimkehrenden Bruder am Bahnhof zu empfangen.

„Sie wird immer unleidlicher,“ sagte die Räthin, als sie die Geschichte des unbeachteten Geschenkes hörte. „Wenn Du sie nicht so nöthig brauchtest, Riekchen, Du hättest sie längst gehen lassen müssen – aber das ist’s ja eben!“

„Daß sie so lieblos wurde, ist mein größter Kummer,“ gab Fräulein Riekchen zu, und dabei zitterte ihr altes Herz vor Freude, den geliebten Buben bald ans Herz schließen zu dürfen.

„Eine Mutter kann ihr eigenes Kind nicht ungeduldiger erwarten, murmelte die Räthin und ging in ihre Stube zurück, um nicht die „Komödie“ des Wiedersehens mit zu erleben.

Eine halbe Stunde später saß Tante Riekchen zwischen ihren beiden Pflegekindern beim Abendessen. Die alte Dame konnte vor Freude nichts genießen, sie betrachtete nur immer und immer wieder den schönen stattlichen Mann, dessen gebräuntem Antlitz man kaum mehr eine Spur des Leidens ansah, obgleich er noch immer den Arm in der Binde trug.

Er gab freundlich und geduldig Antwort auf all die verwirrten Fragen der gealterten Frau, er erzählte zum vierten Male in dieser Stunde die Geschichte seiner Verwundung, er lobte die Karpfen und den Rheinwein und sagte der Schwester, er finde, sie sei schön geworden, groß und echt römisch. Er fand es „all right“, bei dem „alten Knopf“ drüben zu wohnen, nachdem er sich besonnen, daß ja droben – richtig, droben – Fritz hause mit seiner jungen Frau, und hörte mit höflicher Theilnahme die begeisterte Schilderung über das „Bubi“ an, welche die Tante in ihrer Herzensfreude vortrug.

„Und überhaupt, Frieder,“ schloß sie, „da droben wohnen glückliche Leute; so wie die zwei zusammenpassen, paßt selten ein Paar, und heute, wo sie fast drei Jahre verheirathet sind, schauen sie einander noch genau so verliebt an wie am Verlobungstag.“

Er nahm sich noch einmal Fisch. „Das frent mich herzlich,“ meinte er trocken. Julia fand nicht den Muth, ihn dabei anzublicken.

„Morgen wirst wohl droben Deine Aufwartung machen,“ fuhr Tante Riekchen fort, „und auch bei Tante Minna drüben? Da kannst Du es selbst sehen, wie Junges erblüht und Altes abstirbt. Ja, mein Bub’, viel später hättest Du nicht kommen dürfen, wolltest Du mich überhaupt noch finden.“ Und der alten Dame rannen die Thränen über die Wangen, die sie nicht zu trocknen vermochte mit den armen hilflosen Händen.

„Du mußt zu Bett gehen,“ sagte endlich Julia leise.

„Ach, nicht so rasch, ich kann doch nicht schlafen,“ bat die Tante. „Hol’ Aepfel und Nüsse, Julia, es ist dann wieder wie damals, als Ihr Kinder waret.“

Gehorsam trug Julia das Verlangte herzu, und Frieder begann wieder zu plaudern. Dann verstummte er jäh, und eine dunkle Röthe überzog sein Gesicht. Droben wurde Klavier gespielt.

„Es ist Thereschen,“ sagte die alte Dame stolz, „es gilt dem Bub’.“

[781]

[782] Julia hing mit angstvollen Blicken an seinen Zügen; von droben klangen schwermüthige Melodien, es war eine Variation über das Lied „Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand.“

„Es ist ein Lieblingsstück von Fritz,“ bemerkte Julia laut und setzte geräuschvoll die Teller zusammen. Und die alte glückselige Frau sprach leise die Worte der Dichtung nach, während sie die Hand des Mannes streichelte:

„So sehr auch die Sonne sein Antlitz verbrannt,

Das Mutteraug’ hat ihn doch gleich erkannt.“

„Aber anders siehst Du aus, als wie Du fortgingst, Frieder; hübscher bist Du geworden, so hübsch fast, wie Dein Vater war.“

Er erhob sich plötzlich, denn von droben ertönte jetzt der Faustwalzer.

„Nun schlaft wohl,“ sagte er, „wir sind alle müde. Auch bin ich noch nicht wieder so ganz auf der Höhe, morgen erzähle ich mehr. Hilf mir den Mantel umlegen, Julia, und dann, Gute Nacht! Den Weg weiß ich ja noch.“

„Nein, ich komme mit,“ wehrte sie. Und zusammen schritten sie durch die verschneiten Gartenwege.

„Also eine Thür ist jetzt hier,“ murmelte er. Und als wollte er gewaltsam alle Erinnerungen abschütteln, sprach er laut: „Die alte Frau ist recht hinfällig geworden – Ach, grüß’ Gott – Herr Krautner! Freut mich, daß Sie mir gastlich Ihr Haus öffnen; wie ist’s Ihnen gegangen?“

Julia, die bei der Begrüßung der beiden sofort umgekehrt war, hörte noch, wie der alte Herr sagte. Willkommen, Herr Lieutenant! Nun, wie geht’s, wie steht’s? Haben sie sich auch, wie ich Ihnen beim Abschied empfahl, ein paar solide Träger in ihren lustigen Kopf eingezogen? Ja? Na, das soll mich freuen. Nun treten Sie ein und lassen Sie es sich wohlgehen bei mir!“

Als sie zurückkam, war die Musik droben verstummt. Sie traf im Flure den Doktor, der eben aus seinem Studierzimmer trat.

„Sag’ mal, Unnütz,“ fragte er, „hab’ ich mich geirrt oder spielte Therese wirklich?“

„Ja, sie spielte.“

„Wunderlich!“ murmelte er. Dann wandte er sich noch einmal um. „Ist Dein Bruder glücklich eingetroffen?“

„Ja!“ erwiderte sie kurz und verschwand.

Oben im Boudoir fand der Doktor seine Frau aufgeregt hin und her gehend.

„Es ist gut, daß Du kommst,“ sagte sie, „ich habe so ein Angstgefühl, das muß wohl der Wind machen.“

„O Du kleine Weisheit!“ neckte er. „Draußen rührt sich kein Lüftchen; es schneit nur in großen dicken Flocken, damit Du zu Weihnachten Schlitten fahren kannst. Uebrigens, hast Du etwas gemerkt von dem Afrikaner?“

„Ich? Nein – was habe ich mit ihm zu thun?“ erwiderte sie hastig.

„Nun, sei nur nicht böse, es liegt doch keine Beleidigung in meiner Frage, Schatz!“

„So hab’ ich’s auch nicht gemeint.“

„Na also! Aber es freut mich, daß Du wieder einmal Klavier gespielt hast, liebes Herz.“

Sie antwortete nicht.

Nun war der junge Offizier bereits drei Wochen in der Heimath. Es ließ sich gar nicht leugnen, er hatte „Leben in die Bude“ gebracht, wie Doktor Roettger gut gelaunt zu seiner Frau sagte.

Die Abneigung der beiden alten Spielkameraden schien völlig geschwunden. Wenn sie sich auch nicht vor Zuneigung „aufaßen“, so war doch gegenseitige Achtung an Stelle der früheren Zurückhaltung getreten; jeder achtete im anderen den tüchtigen Mann, der für seinen Beruf alle Kräfte einsetzt. Das hochfahrende Gebahren des Lieutenants war einem liebenswürdigen bescheidenen Wesen gewichen, und des anderen Derbheit einer Milde, die ihren Ursprung in seinem häuslichen Glücke zu haben schien. Und so gab es jetzt gemüthliche Plauderstunden am Theetisch beim Doktor oben, zu denen sich die ganze Familie versammelte und wobei der Weitgereiste den Mittelpunkt bildete; es gab festliche Sonntagsbraten in der Krautnerschen Villa, und sogar die Frau Räthin hatte sich zu einer Kalbskeule aufgeschwungen.

Das Weihnachtsfest war vorübergegangen mit seinem Lichterglanz; droben im Eßzimmer des jungen Paares hatten reiche Gaben die Familie um den Tisch versammelt, und das Stimmchen des Kindes, das jauchzend vor Freude nach dem schimmernden Baum die Händchen ausgestreckt hatte, war beglückend in aller Ohren geklungen.

Selbst von Julias Brust war ein Druck gewichen, sie athmete freier jetzt; die Wunde, welche die schöne blonde Frau einst dem Herzen des Bruders geschlagen, schien völlig vernarbt, und Therese – ja Therese hatte weniger als je Ohren und Augen für jemand anders als für ihren Mann. Nie konnte Julia entdecken, daß die beiden, der Frieder und die Therese, auch nur einen Blick wechselten, der über das zwischen harmlosen Bekannten oder Verwandten übliche Maß von Vertraulichkeit hinausgegangen wäre. Sie standen auf dem Fuße gegenseitiger freundlicher Werthschätzung und verkehrten, als hätte nie dieser schöne blonde Kopf an seiner Brust gelegen, als hätte er nie den rothen Mund der reizenden Frau geküßt, als hätten nie ihre Augen die heißesten Thränen um ihn geweint.

Julia freute sich; aber sie staunte über diese Thatsache wie über etwas Unbegreifliches. Ob ihm das Herz nicht ein bißchen wehthat?

„Des Löwen Spur.“

Vineta, die vom Meere verschlungene Wendenstadt mit ihren marmornen Palästen und güldenen Dächern, wem wäre sie

nicht bekannt! Oder die über den Wellen stehen gebliebene nordische Trümmerstadt Wisby, wer hätte nichts von ihr gehört!

Wie aber steht es um unser niedersächsisches Wisby, die alte Bardenstadt Bardowiek? Nur wenige wissen von ihr, und als

am 28. Oktober 1889 zum siebenhundertsten Mal der Tag sich jährte, da Bardowiek von Heinrich dem Löwen zerstört wurde,

weil es ihm in den Tagen seiner Acht die Thore verschlossen hatte, da haben nur wenige Zeitungen Bardowieks gedacht. Und

doch kann es mit Stolz darauf hinweisen, daß es eines der ältesten, wenn nicht gar das älteste deutsche Gemeinwesen ist!

Aber es liegt seit Jahrhunderten in Trümmern, dank der gar zu gründlichen Zerstörung sind nur wenige Spuren seiner einstigen

Größe übrig geblieben, und unsere Forscher haben vielleicht zu wenig gethan, um das Dunkel zu lüften, das über diesen

Ruinen schwebt.

Ja, ein märchenhaftes Dunkel liegt über dem Ursprung von Bardowiek, und wie gar oft, so hat auch hier geschäftige Phantasie des Wissens Lücke zu füllen sich bemüht. Alte Chronisten und mit ihnen auch Christian Schlöpken, dem wir die einzige Chronik von Bardowiek verdanken, sind nicht abgeneigt, es für eine phönizische Kolonie zu halten. Der Mindener Dominikanermönch Heinrich von Herford aber erzählt. „Zween aus denen 72 Jüngern Christi sind von dem heiligen Apostel Petrus in Teutschland gesandt, das Wort Gottes zu predigen. Der eine unter ihnen, nämlich Maternus, gen Trier an der Mosel; der andere, nämlich Egistus, nach Bardowick an der Elmenow, in Begleitung des Mariani, der sein Archediakonus gewesen; welche beyde auch zu Bardowick die Märter-Krone erhalten haben, und ruhen ihre Gebeine noch daselbst und zwar des Egisti seine am unbekandten Orte bey dem großen Altare zu St. Peter daselbst.“

Wenn also nach dieser Nachricht Bardowiek schon im ersten Jahrhundert n. Chr. Geburt bestanden haben müßte, so verlegt eine räthselhafte Inschrift im Dome seine Anfänge noch viel weiter zurück, nämlich 1065 Jahre nach Abraham und 250 Jahre vor Rom, das wäre rund das Jahr 1000 vor [783] Chr. Geburt. Können auch diese Zeugnisse auf geschichtliche Glaubwürdigkeit keinen Anspruch machen, so weisen sie doch darauf hin, daß man die Stadt im Mittelalter schon für außerordentlich alt hielt; „vetustissma urbs“, eine uralte Stadt, nennt sie auch eine Urkunde aus der Zeit Kaiser Heinrichs VI. (1190 bis 1197), und sicher ist, daß sie schon zu Karls des Großen Zeit von hervorragender Bedeutung war.

Nach dem, was bis jetzt über Bardowiek erforscht ist, haben wir es bei seinem Eintritt in das Licht der Geschichte als die Hauptstadt eines sächsischen Gaues anzusehen, welcher unter dem Namen „Bardengau“ bekannt und berühmt geworden ist und der sich seinem Umfang nach ungefähr mit dem heutigen Regierungsbezirk Lüneburg deckt. Es war ein gefährlicher Posten, hier außen an der Grenze des Deutschthums gegen das Wendenthum, und lange Jahre war der Bardengau der Schauplatz des heißen Kulturkampfs zwischen den beiden Völkern, eines Kampfes, an dem die Sachsenherzöge, das aus dem Bardengau stammende Geschlecht der Billunger, so hervorragenden Antheil genommen haben. An das Christenthum haben sich die Bardengauer verhältnißmäßig früh angeschlossen; schon 780 erschienen sie bei Ohrum an der Ocker, um die Taufe zu empfangen, während ihre Stammesgenossen noch lange für ihren angestammten Glauben gegen die gewaltsame Propaganda Karls des Großen stritten, und daraus mag es sich auch erklären, daß Karl der Große, wenn er wie 785 und 795 im Sachsenlande Hof hielt, gerne die Lüneburger Gegend wählte. Da mag auch Bardowiek unter den Plätzen gewesen sein, welche das kaiserliche Hoflager aufzunehmen hatten.

Bardowieks Glanzzeit fällt indessen unzweifelhaft in die Regierungszeit der Billunger, dieses tapferen Geschlechts, das von Otto dem Großen zum Grenzwächter des deutschen Reiches ausersehen war. Hermann Billung und seine tapferen Nachfolger Benno, Bernhard, Ortulf und Magnus sind es gewesen, welche der von Osten herandrängenden slavischen Fluthwelle einen starken Damm entgegensetzten und in dem kritischen Augenblick, in welchem das Uebergewicht der Slaven im ganzen Norden entschieden zu sein schien, mit der Kraft ihrer Mannen den letzten Schatten einer Herrschaft des Deutschthums aufrecht erhielten und Deutschland vielleicht vor einer gewaltigen Krisis bewahrten. Ein Stück jenes grausamen Kampfes hat uns Christian Schlöpken in seiner Chronik überliefert.

Aus der Bedeutung des Gaues ergiebt sich auch die Bedeutung seiner Hauptstadt. Sie war schon zu Karls des Großen Zeit befestigt, und bis hierher erlaubte er den deutschen Kaufleuten mit ihren Waren vorzugehen. Die Lage der Stadt war eine überaus günstige, an der schiffbaren Ilmenau unweit der Elbe, für den Seehandel erreichbar, zugleich vor den Seeräubereien der Normannen geschützt und doch auch wieder für den Binnenhandel geeignet.

Ein großartiger Zwischenhandel zwischen Sachsen und Wenden wurde hier betrieben, und außerdem führte über Bardowiek die große, im Mittelalter sehr bedeutende Straße von Artlenburg an der Elbe, welche hauptsächlich den Dänen, Mecklenburgern und Holsteinern als Handelsweg diente. Noch trägt eine benachbarte alte Furch über die Ilmenau den Namen der „Holstenfurth“. Für den südlichen Theil des Sachsenlandes war Bardowiek der Ort, von wo die Erzeugnisse des Meeres und überseeische Produkte geholt wurden. So sandte u. a. Helmstedt seine Dienstpflichtigen dahin, um Seefische einzukaufen, ebenso das Kloster Corwey. Desgleichen legen die aus Urkunden bekannten Zölle Zeugniß von Bardowieks ausgedehntem Handel ab. Aber das wichtigste Zeichen seiner Macht und Freiheiten ist wohl die Bardowieker Münze, nach Schlöpken „Bardowieker Pfennig“ genannt. Sie scheint nicht nur in ganz Norddeutschland, sondern auch im Obotritenland gegolten zu haben, denn nach einer alten Nachricht gaben die Circipaner dem Zwantewit jährlich „entweder einen Fuchsbalg oder sechzig Geldstücke, die ganz so aussahen wie Bardowieker Münze, wenn sie nicht gar dazu gehörten“. Und um das Bild des alten Bardowiek zu vervollständigen, möge hier noch erwähnt werden, daß die Stadt zur Zeit ihrer Blüthe nicht weniger als neun Kirchen besaß. Heute freilich find von allen nur noch zwei übrig, der Dom und die Nikolaikirche.

Nach dem Aussterben der Billunger, deren Regentenreihe mit Herzog Magnus abschließt, kam das Herzogthum Sachsen und mit ihm Bardowiek an Lothar von Suplinburg und später durch Verleihung an die Welfen. Unter den Welfen war besonders Heinrich der Löwe bemüht, den Handel Bardowieks zu heben und es zur nördlichen Hauptstadt seines Reiches zu machen; aber auch Lübeck, nach dem sich mehr und mehr der Handel der nordöstlichen Länder hinzog, erfreute sich seiner Begünstigung, und aus diesem Umstand wird wohl die Spannung zwischen ihm und Bardowiek herzuleiten sein, welche später in so bitteren Haß umschlug. Heinrich der Löwe, welcher dem Kaiser Friedrich Barbarossa den Gehorsam verweigert hatte, war von den deutschen Fürsten in die Acht erklärt und mußte sein Land verlassen. Als dann der Kaiser im Jahre 1189 den Kreuzzug nach dem fernen Osten angetreten hatte und Heinrich – gegen seinen Eid – aus der Verbannung zurückkehrte, verschloß ihm Bardowiek die Thore und wollte den Geächteten nicht als Herrn anerkennen. Erzürnt rückte Heinrich mit Heeresmacht herbei und belagerte die Stadt, aber die trotzigen Bürger gaben nicht nach, sie setzten sich tapfer zur Wehr, ja sie sollen ihren Gegner noch durch derbe Verhöhnung von der Mauer herab besonders gereizt haben. Zwei Tage lang brach sich des Löwen Wuth an den festen Mauern. Schon verzweifelte Heinrich an dem Gelingen, da, am dritten Tage, ward ein Zufall der übermüthigen Stadt zum Verderben. In das herzogliche Lager hatte sich ein Stier verirrt. Die Soldaten wollten ihn fangen, allein der Stier flüchtete sich vor ihnen durch die Ilmenau in die Stadt, wohin er gehörte. Verwundert bemerkten seine Verfolger, daß dem Thiere das Wasser nur bis an den Leib reichte – es mußte dort eine Furth vorhanden sein. Zudem war die Stadtmauer an dieser Seite nur schwach vertheidigt, da die Belagerten auf den Schutz des Wassers rechneten. Ehe sie ihren Fehler verbessern konnten, setzte die Reiterei Heinrichs durch den Fluß, das Fußvolk folgte nach, und bald hatten die Bardowieker um ihr Leben zu kämpfen. Nach einem furchtbaren Blutbade, in dem selbst Weiber und Kinder nicht verschont blieben, sank die Stadt in Asche und Trümmer.

So zertrat des Löwen Fuß die reiche Stadt, die sich nie wieder aus ihren Trümmern erhob. Nur der Dom erhielt sich, jedoch seiner kostbaren Gefäße und Schätze beraubt, bis auf die späte Nachwelt. Ueber seine Hauptthür ließ Heinrich einen aus Holz geschnitzten Löwen setzen mit der Inschrift „Vestigia leonis“ – „des Löwen Spur“.

Aus den Trümmern von Bardowiek erhob sich später ein Gemüse bauender Flecken. Wenn demselben auch manche Rechte und Freiheiten verblieben, so sank doch sein Ansehen immer mehr. Nicht einmal die alte Stadtmauer wurde wieder aufgerichtet, sondern die gewaltigen Granitquadern, aus denen sie erbaut war, wurden von den Bardowiekern an die Hamburger verkauft, welche daraus ihre großen Ufermauern an der Elbe herstellten. Dafür erhielten die Bardowieker in Hamburg gewisse Rechte, u. a. auch ein Haus zur Niederlage ihrer Gemüse, vom Volke das „Zippelhaus“ (Zwiebelhaus) genannt. Leider ist dieser altehrwürdige Rest aus Hamburgs Vergangenheit dem neuen Hafenbau zum Opfer gefallen und damit wieder ein bedeutungsvolles Stück Bardowieker Erinnerung von der Bildfläche verschwunden. A. Kohlenberg.

[784]

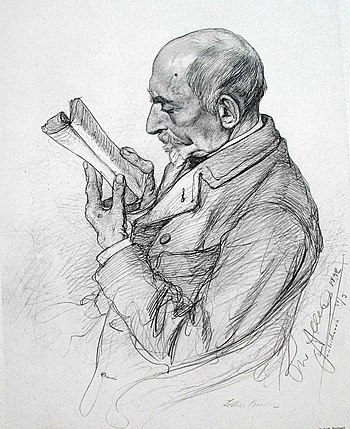

C. W. Allers und seine Bismarck-Mappe.

Ich sitze seit einigen Tagen höchst gemüthlich beim Eisernen Kanzler,“ so lautete der Zettel, den mir mein Freund Allers – er schreibt fast immer auf ein beliebiges Stück Papier, das ihm gerade zur Hand ist – vor längerer Zeit von Friedrichsruh aus schickte und der mich vermuthen ließ, daß dort ein neues Werk seines Stiftes im Werden begriffen sei. Ich hatte mich nicht getäuscht, denn in jenen Tagen entstand die Mappe „Fürst von Bismarck in Friedrichsruh“, welche in 70 Blättern das Leben des greisen Kanzlers in seinem von Buchen umrauschten Tuskulum vor Augen führt und welche nunmehr das Licht der Oeffentlichkeit erblicken soll.

Keine Lobrede will ich halten, man kann es den Werken von Allers und insonderheit diesem neuesten ruhig überlassen, für sich selbst zu sprechen. Nur soviel will ich mir zu bemerken erlauben, daß gerade dieser Bismarck-Mappe eine Bedeutung zukommt, die weit über das Interesse des Tages, auch über das künstlerische, hinausragt. Noch späte Geschlechter werden es dem Maler dank wissen, daß er ihnen den Mann, der einst so viel erstritten hat und so viel umstritten wurde, in lebenswahrer Anschaulichkeit verewigt, daß er es ihnen ermöglicht hat, diesen Mann zu sehen, wie er als Mensch im Kreise der Seinen lebte.

Und ein anderer als Allers mit seinem angeborenen Humor wäre auch nicht leicht imstande gewesen, ein solches Werk wie das vorliegende zu schaffen. Der echte und unverfälschte Humor des Künstlers war es wohl auch, welcher diesem die Sympathie des großen Staatsmanns eintrug und welcher es Bismarck leicht gemacht haben mag, sich vor seinem Gaste ganz zu geben, wie er ist, was auf die Arbeit des Malers von vortheilhaftestem Einfluß sein mußte.

Fürst Bismarck ist nie ohne Besuch; abgesehen von den Passanten sind stets einige seiner Familienangehörigen oder seiner Freunde auf längere Zeit zugegen. Allers, der durch Dr. Schweninger dem Fürsten vorgestellt wurde, hatte das Glück, zu denjenigen gezählt zu werden, welche „nicht stören”, die also vollständig zum Familienkreise gehörten, wie der heitere, stets gern gesehene Leibarzt, wie Lenbach, dort „Achill“ genannt, wie Dr. Chrysander oder der nun verstorbene Lothar Bucher, der immer noch ein Stündchen mit dabei saß, um dann sanft einzunicken oder sich heimlich zu entfernen. Und so konnte es Allers gelingen, den Fürsten, beinah ohne daß dieser es merkte, am Abend nach Tisch, wenn er seine Pfeife dampfte und mit überlegenem Lächeln die Zeitungen las, auf dem Spaziergang, oder wo es sonst war, auf das Papier zu fesseln. Aber nicht nur in seiner Eigenschaft als Maler verweilte Allers über ein Vierteljahr in Friedrichsruh und in Varzin, auch als freundlicher Erzähler für Alt und Jung war er geschätzt, und außerdem lag ihm die wichtige Aufgabe ob, allzulange haftende Besucher, die den Heimweg nicht mehr finden konnten, in höflich liebenswürdiger Weise flott zu machen. „Es ist wohl bald Zeit zum Zuge“ – „Jetzt muß der Fürst Ruhe haben,“ das waren so die feinen Winke mit dem Zaunpfahl, welche dabei angewendet wurden.

Am Abend las zuweilen der Fürst oder die Fürstin vor, man spielte Skat oder sang mit Begleitung des Dudelkastens, die Enkel des Hauses führten kleine Tänze auf; bei schönem Wetter bot der Wald einen willkommenen Aufenthalt, Picknicks wurden veranstaltet, bei denen Allers gewöhnlich das Backen der Pfannkuchen zufiel, weil er die größte Gewandtheit im Umdrehen derselben aus freier Hand entwickelte. Zum Kummer der drei Enkel Rantzau fiel dabei keiner in die glühende Asche.

Es ist leicht, mit Allers bekannt zu werden, vorausgesetzt, daß er sich von innen heraus zu jemand hingezogen fühlt; sonst freilich kann er auch ein ziemlich abweisendes Wesen an den Tag legen.

„Der Mann gefällt mir nicht!“ damit ist oft die Sache abgethan, und Allers bleibt kühl bis ans Herz hinan, denn nach seinem Wahlspruch: „Ich bin ein freier Mann und singe!“ thut er sich niemals Zwang an. Am wenigsten läßt er sich zu Europens übertünchter Höflichkeit herab, wenn sie ihm nicht von Herzen kommt. So erschien auf Capri einmal eine Amerikanerin bei ihm, die ihm goldene Berge bot, wenn er sie zeichnete. „Nicht rühr’ an!“ dachte Allers, und wirklich mußte die alternde Schöne unverrichteter Sache wieder abziehen.

Wir beide fanden uns schnell, als Allers in Meiningen die „Meininger“ zeichnete. Bei allen seinen großen Erfolgen ist er stets der gemüthliche Hamburger geblieben, der sich durch nichts aus seiner Ruhe bringen läßt. Etwa 30 Jahre alt, ist Christian Wilhelm Allers wohlbeleibt und hat ein Paar Augen, aus denen uns Gutmüthigkeit und überwältigender Humor entgegenblitzen. Was er auch sagt, kommt drollig heraus, und wenn er von seiner Jugend erzählt, die er theils bei seinen Eltern in Hamburg, theils auf dem Dorfe bei seinem Großvater verlebte, oder von seiner Sturm- und Drangperiode plaudert, in der er sich für Kost und Unterkunft durch ganz Italien „pinselte“, wo er Direktor eines wandernden Liebhabertheaters war, bei dem jeder nur spielen durfte, wenn er ein gewisses Honorar bezahlte, stets entwickelt er jenen köstlichen Humor, der dem Zuhörer das Zwerchfell erschüttert und zugleich die Augen feuchtet.

Auf Capri sahen wir uns wieder. Plötzlich stand er in seinem großen Schlapphut vor mir, ganz der Alte, nur gebräunt von der Sonne des Orients, den er auf der „Augusta Viktoria“ kurz vorher besucht hatte.

„Jetzt geht’s los, Major, Capri-Mappe!“ rief er mir entgegen.

„Mensch,“ war meine Antwort, „hundertmal habe ich Sie herbeigesehnt, denn alles scheint hier für Ihren Stift geschaffen zu sein!“

[785] Am nächsten Morgen um sechs Uhr stand schon das erste Modell vor ihm. Man muß es sehen, wie Allers zeichnet. Gummi, irgend welche Hilfsmittel kennt er nicht – Papier, ein mittelweicher Bleistift stets derselben Sorte, das ist alles, was er braucht. Aber nein, doch noch etwas: den kleinen und den Mittelfinger der rechten Hand, mit denen er die zarten Töne auf das Papier wischt.

In höchstens fünf Minuten sind die allgemeinen Umrisse seiner Modelle, welche er niemals gekünstelt hinstellt, sondern sich selbst überläßt, mit wenigen Strichen hingeworfen; dann schreitet er zu der Ausarbeitung des Kopfes, die mit einer so großen Schnelligkeit und Sicherheit vor sich geht, daß die Aehnlichkeit dem Beschauer sozusagen entgegenwächst. Er zeichnet nie etwas aus dem Kopfe, der kleinste Gegenstand seiner Blätter ist stets von der Natur abgenommen, und darauf beruht zum großen Theil die überzeugende Wahrheit seiner Darstellungen. „Schönheitspinsler bin ich nicht,“ pflegt er zu sagen, und die Nase von Herrn Soundso wird ebenso dick auf das Papier geworfen, wie Mutter Natur sie ihm in das Gesicht gepflanzt hat, und Fräulein Rosamundens Leberfleckchen wird zu ihrem Kummer auch verewigt.

Allers unterhält sich bei der Arbeit gern, und niemals schafft er flinker und besser, als wenn es um seine Staffelei recht lustig hergeht, wenn der Becher kreist, wenn Musik erklingt oder wenn ihm jemand etwas vorliest. Zu dem letzteren versteht sich, wenn er ausnahmsweise „ohne Hofstaat“ arbeitet, besonders seine prächtige Mutter, das Musterbild einer biederen echten Holsteinerin, an der er mit rührender Zärtlichkeit hängt und welcher er, gleich wie seinem Vater, einem früheren Hamburger Kaufmann, den Lebensabend zu verschönen sucht, so viel er nur kann. Sie wohnen in Karlsruhe in seiner Villa und führen dort ein beschauliches Dasein, begleiten ihn auch oft auf seinen Reisen.

Ich sprach vorhin von Allers’ Staffelei, und jetzt fällt mir ein, daß er, wenn er mit Bleistift zeichnet, eine solche niemals benutzt, sondern daß ihm ein einfacher Pappendeckel, den er auf die Knie legt oder in der Linken hält, als solche dient. Er zeichnet stehend, sitzend, liegend, wie es die augenblickliche Lage eben mit sich bringt, und ist niemals seiner Stimmung unterworfen, er kann eben schaffen, wann er will – und er will immer. Daher auch die reiche Fülle seiner Werke. Wie viele Mappen hat er nicht schon geliefert? „Silberne Hochzeit“, „Mikado“, „Spreeathen“, „Hochzeitsreise“, „Hinter den Coulissen“, „Marine“ – Allers diente als strammer Einjähriger bei der Marine – „Capri“, „Bakschisch“ etc. – und jetzt dieses Prachtwerk „Fürst von Bismarck in Friedrichsruh“!

Allers hat übrigens keineswegs, wie manche annehmen, ohne ernste Lehrjahre, sozusagen spielend seine jetzige Höhe erklommen; nachdem er eine Zeit lang Lithograph und Photograph gewesen war, trieb er bei Professor Keller in Karlsruhe eifrige Studien und hat zu dessen talentvollsten Schülern gehört.

Nach echter Malerart liebt er es, die Welt zu durchstreifen, ohne daß es ihm dabei an Sinn für die Häuslichkeit fehlt; dafür spricht sein Haus in Karlsruhe, seine alte Burg „Hohenklingen“ am Rhein und seine Villa auf der Insel Capri, die er sich an der Punta Tragara, also auf einem der herrlichsten Punkte der göttlichen Insel, erbaut hat, hoch über dem tosenden Meere, mit dem Ausblick nach Süden, über die weiten tiefblauen Wasser, zwischen Weingerank, Orangen, Oliven und Feigen. Hier mag es sich gut ruhen! Ruhen? „Hier mag es sich gut arbeiten!“ so muß es heißen, denn ohne Arbeit ist für Allers kein Leben. Mögen ihm dort mit den Seinigen noch viele schöne Tage beschieden sein, und möge er uns und der Nachwelt noch manches Prachtwerk seines Meisterstiftes schenken! Ich weiß noch um verschiedene Pläne, mit denen sich der Unermüdliche trägt, bin aber zu verschwiegen, sie auszuplaudern.

Beseitigung lästiger Haare.

Die Natur hat den Haarschmuck gar ungleich unter die Menschen vertheilt. Der eine verdeckt seine Blöße mit der Perücke, der andere kauft Bartwuchspomaden, die bekanntlich nur den Beutel erleichtern, ein dritter reißt sich in voller Verzweiflung die Barthaare aus.

Es gab und giebt auf der Welt außerordentliche Bärte, ellenlange Bärte, sie brachten aber den Besitzern nicht immer Glück und Segen. Hans Steininger, Bürgermeister zu Braunau, kam ja anno 1572 durch seinen bis auf den Erdboden reichenden Bart ums Leben, da er ihn beim Besteigen des Pferdes in den Steigbügel verwickelte und dadurch zu Falle kam. Außergewöhnlich sind jedoch nicht bloß solche Riesenbärte, außergewöhnlich sind auch kurze Bärtchen, wenn sie ein Frauenantlitz – schmücken. Sorgsame Raritätenforscher haben eine ganze Reihe von Bildnissen bärtiger Frauen aus verschiedenen Zeiten gesammelt, und wenn man den Spezialärzten Glauben schenken darf, so soll der Frauenbart eigentlich kein so seltenes Vorkommniß sein. Nur wird er nicht stolz zur Schau getragen, sondern im stillen Kämmerlein in seinem Wachsthum unterdrückt, sobald er sich vorwitzig über die Hautoberfläche hinauswagt.

Dieselben Erfahrungen wie die Aerzte machen auch die Redakteure der Familien- und Frauenblätter, auf deren Tischen sich nicht selten zierlich geschriebene anonyme Briefchen einfinden, in denen höflich und dringend gebeten wird, im Briefkasten unter „Treue Abonnentin“ ein Mittel anzugeben, das den Haarwuchs gründlich und ein für alle Mal beseitigt.

Bis vor wenigen Jahren waren Aerzte und Redakteure in der schlimmen Lage, erklären zu müssen, daß sie nicht zu helfen vermöchten; man konnte das Haar nicht nach Belieben auf kahlen Stellen wachsen lassen und an behaarten es nicht gründlich vertilgen.

Da das Rasieren die Spuren nicht vollständig genug entfernt, hat man seit uralten Zeiten verschiedene „Depilatorien“, Enthaarungsmittel, ersonnen: aus ätzenden Stoffen bereitete Pasten, welche auf die zu enthaarenden Stellen gestrichen werden. Je nach der Zusammensetzung der Masse läßt man dieselbe 3 bis 8 Minuten auf der Haut liegen; in dieser Zeit werden die Haare völlig erweicht, so daß sie sammt der Paste mit lauem Wasser abgewaschen werden können. Die enthaarte Stelle erscheint rein und glatt, manchmal auch geröthet und empfindlich, die Grübchen der Haarbälge heben sich als braune und schwarze Punkte ab, ein „Fehler“, der leicht durch Puder verdeckt werden kann. Die Haare sind auf solche Weise tief in die Haut hinein zerstört, allein die Haarpapille bleibt erhalten, und so erneuert sich das Haar mit der Zeit, aber es wächst so langsam nach, daß die Vertilgung nur alle zwei bis vier Wochen vorgenommen zu werden braucht.

[786] Bekanntlich enthalten manche dieser Depilatorien, wie das orientalische Rusma, das giftige Schwefelarsen, von ihrem Gebrauch ist daher dringend abzurathen.

Ein anderes Mittel besteht darin, daß man die Haare vermittelst einer Haarpincette oder – klebender Pechflaster ausreißt. Doch sogar das mit Schmerzen ausgerissene Haar wächst nach einiger Zeit nach.